di Alexik

Questa notte ho sognato.

Questa notte ho sognato.

Di solito si tratta di incubi, ma questa notte è stato diverso.

Ho sognato che eravamo insieme, io, mia moglie e i miei figli, e ridevamo, fuori di qui, in una giornata piena di sole.

E’ stato bello. Da quando ci hanno tolto i colloqui, per vederli li posso giusto sognare.

Purtroppo non capita spesso, anche perché cerco di non dormire.

La notte rimango sulle difensive, casomai decidessero di entrare in cella per provocarmi con qualche pretesto. O anche senza pretesto, giusto per divertirsi.

Ma non è l’unica tensione che mi tiene sveglio.

Da quasi un mese sogno di soffocare, con i polmoni che affogano nel fumo dell’incendio e dei lacrimogeni. Sogno ancora di averli addosso in tanti, con i colpi che mi calano in testa, i calci, gli sputi, il calore del mio sangue che cola, e la paura che la mia vita stia finendo in quel modo.

Non voglio dormire. I sonniferi che mi danno li butto.

Mi aiuterebbero a sentire di meno il dolore, ma li butto lo stesso, che tanto rispetto a un mese fa si è molto attenuato.

E poi il dolore mi serve.

Assieme al freddo, alla fame e al mio odore mi aiuta a restare vigile.

Siamo stati trasferiti a centinaia di chilometri di distanza, portandoci come unico bagaglio consentito i vestiti che avevamo addosso.

Gli stessi vestiti che ancora indossiamo qui dentro, chiusi nelle celle senza lenzuola, senza coperte, senza riscaldamento, senza ricambio d’abiti.

Il rancio è freddo e immangiabile, e infatti non lo mangiamo, anche se non abbiamo alternative, perché pure la spesa è negata, con pretesti ridicoli.

L’isolamento è H24.

Dicono che si tratti di un “isolamento sanitario” e anch’io trovo davvero molto sanitario impedirci, ormai da un mese, di cambiarci le mutande.

Sarà per prevenire il coronavirus che ci mantengono denutriti, che ci fanno ammalare dal freddo, così magari quando arriva ci trova già morti, e al carcere non gli roviniamo le statistiche.

Del resto ce lo dicono pure, che se moriamo li facciamo contenti.

Non perché ci considerino tutti dei rivoltosi.

Lo sanno che siamo stati trasferiti in massa, anche dalle celle e dalle sezioni che non avevano partecipato alle giornate della rabbia.

Destinazione Parma, Sassari, Aosta, Porto Azzurro, San Gimignano, Alessandria, Vercelli, Trento, Marino del Tronto…

In maggioranza carceri di massima sicurezza, oppure con un bel curriculum di pestaggi e di suicidi, come il carcere di Trento. Dove stavano trasferendo Ghazi, se non gli fosse morto nel tragitto.

Quaranta di noi sono finiti a San Gimignano, dove sei mesi fa quindici agenti sono stati indagati per torture, ma solo in quattro sospesi dal servizio. Immagino, quindi, che bel comitato di accoglienza.

Per altri, a Sassari, a Porto Azzurro, le donne, quando sarà possibile, dovranno attraversare centinaia di chilometri di terra e poi anche il mare.

Ci hanno cercato per giorni, impazzite, le donne, perché non gli dicevano dove eravamo finiti dopo la rivolta.

Ci hanno cercato per giorni, impazzite, le donne, perché non gli dicevano dove eravamo finiti dopo la rivolta.

L’otto marzo niente mimose. L’hanno passato davanti ai cancelli, guardando il fumo annerire le mura, i corpi trascinati in cortile, e la lugubre processione delle camionette, dei cellulari, delle ambulanze e dei carri funebri.

Ci hanno sentito gridare, e hanno gridato anche loro, più forte del rotore dell’elicottero, per la paura che bruciassimo vivi, per la paura che ci ammazzassero di botte, per la paura che sotto il lenzuolo ci fosse la persona che amavano.

Dopo si sono messe a inseguire le tracce dei nostri trasferimenti, tentando di decifrare i silenzi e le notizie contraddittorie delle amministrazioni, nell’angoscia perché intanto la lista dei nomi dei morti si allungava, anche con quelli dei detenuti già trasferiti.

Quando sono riuscite a trovarci, hanno dovuto lottare di nuovo per strappare il diritto ad una telefonata.

Hanno pianto di rabbia al ritorno dei pacchi respinti, quelli che avevano spedito con i vestiti odorosi di bucato ed il cibo migliore.

Alcune se lo erano tolte di bocca.

Non ci sono ricchi in carcere, o se ci sono, non ne ho conosciuti.

Le nostre mogli si ammazzano di lavoro, per mantenersi, per mantenerci, ma con #iorestoacasa il lavoro sparisce, e i soldi per mangiare pure.

Figuriamoci poi quelli per l’avvocato.

Per venti giorni non ce le hanno fatte sentire.

E dire che all’inizio di marzo, quando erano stati sospesi i colloqui, ci avevano ripetuto fino alla nausea che in cambio ci avrebbero dato le telefonate e le videochiamate via skype.

A discrezione, ovviamente, della direzione del carcere.

Sarà un caso, ma per ottenere una videochiamata sembra che ci voglia molto tempo.

Il tempo necessario perché ci spariscano i segni da dosso.

Quanto alle telefonate, ci spettano dieci minuti al telefono al posto di un colloquio di un’ora, dieci minuti in cui a tua moglie, ai tuoi figli e a tua madre tocca contendersi il diritto di dirti una parola.

Telefonate dove non hai nemmeno il tempo per spiegare come stai, ma forse è meglio così. Perché come fai a raccontare a tua madre quello che ti stanno facendo ?

Nel frattempo, come avevamo previsto, la pandemia sta correndo attraverso le sbarre. Circa 200 le guardie contagiate, e non si contano gli infermieri e medici della sanità penitenziaria.

Nel frattempo, come avevamo previsto, la pandemia sta correndo attraverso le sbarre. Circa 200 le guardie contagiate, e non si contano gli infermieri e medici della sanità penitenziaria.

Di noi i telegiornali tendono a non parlare.

Vincenzo Sucato è il nostro primo morto, ma si moltiplicano le prigioni del contagio: Bologna, Voghera, Lecce, Milano, Napoli, Pavia, Trento, Brindisi, Sulmona, Santa Maria Capua Vetere …

A Modena, la notizia del primo positivo era già arrivata un mese fa, confermata dall’ASL, e ha fatto deflagrare la paura e la rabbia.

Paura che la tua pena, magari per un reato da balordo, si possa trasformare in una condanna a morte, oltretutto senza poter mai più rivedere, a causa della sospensione dei colloqui, le persone che ami. E rabbia di chi sa di poter morire senza cure dentro una cella già nei periodi normali.

Questa è la regia occulta, che ha unito tutte le carceri in rivolta.

Il due aprile scorso Vincenzo Sucato è morto subito dopo il trasferimento in ospedale dove era arrivato in condizioni già critiche.

Da quando aveva cominciato a stare male? Per quanto tempo non è stato soccorso?

È questa la nostra prospettiva.

Quanti di noi devono morire dopo Vincenzo, dopo i 14 di Modena, Bologna e Rieti, per far capire a chi può decidere che si ritrova una bomba fra le mani, che le prigioni presto torneranno ad esplodere per i contagi o per le rivolte.

O per entrambi.

Prigioniero della propria gabbia giustizialista, quasi tutto l’arco politico è incapace di compiere una scelta di liberazione, l’unica possibile, perché timoroso di giocarsi il consenso di quella parte di opinione pubblica che è stata aizzata, per anni, a volerci “marciti in galera”.

Ma a questi ultimi vorrei dire di stare molto attenti, perché se oggi pensano di essere al riparo, con la loro vita regolare, il loro reddito, le loro sicurezze, domani la crisi che viene non avrà pietà.

E finire fra queste mura potrebbe non essere più, per molti di loro, una prospettiva impossibile.

Io resto qui, ad aspettarli.

Nota: Questo testo è una libera interpretazione dei messaggi provenienti dai detenuti e dai loro familiari da varie carceri della penisola.

Questo testo è una libera interpretazione dei messaggi provenienti dai detenuti e dai loro familiari da varie carceri della penisola.

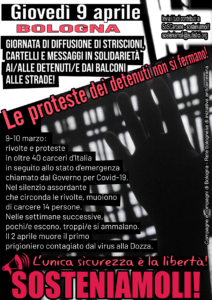

Per dimostrargli vicinanza, per sostenerli nelle loro lotte per la liberazione, salute e dignità, per non far cadere nel silenzio una strage con 14 morti, una rete di iniziativa anticarceraria promuove a Bologna, per domani giovedì 9 aprile, una giornata di diffusione di striscioni, cartelli e messaggi di solidarietà, da esporre dai balconi alle strade.

Per info e per dettagli: SOSTENIAMOLI.