Bolognina, 1 maggio 2020. Prima tappa del trekking urbano, nel cortile interno delle ex-Officine Minganti, all’incrocio tra via della Liberazione e via Ferrarese.

di Wu Ming

INDICE

1. Un trekking urbano in Bolognina est

2. Tutto si tiene

3. La «grande sostituzione»

4. Il lavoro nei Dpcm: una cronistoria

5. Pugno di ferro per chi passeggia, guanto di velluto coi padroni

6. «Piazzetta Contagiati di Covid-19 sul lavoro»

7. Ritorno alla Bolognina

8. Sembrava una delazione, invece era l’opposto

Stamattina abbiamo celebrato il Primo Maggio con un piccolo trekking urbano nella zona Casaralta/Bolognina. Partendo dalle vecchie Officine Minganti – dal 2006 trasformate in un centro commerciale dalle alterne fortune – abbiamo collegato tre luoghi di lotte operaie – lotte antifasciste, contro i licenziamenti per rappresaglia, contro le nocività in fabbrica – per evocarne tutti gli spiriti. Pan daimones, in greco, da cui la parola «pandemonio».

Quelli che abbiamo scelto sono anche luoghi di speculazione edilizia e ristrutturazione urbana.

Nelle tre tappe, abbiamo parlato di lavoro ed emergenza coronavirus, raccontato storie del passato collegandole al presente che stiamo vivendo, e letto alcuni versi. Come è stato per il 25 aprile, quest’anno la scadenza del Primo Maggio ha assunto un senso diverso. Se in tempi di sospensione delle libertà civili diventa simbolicamente importante celebrare chi è morto per conquistare quelle libertà, allo stesso modo la festa dei lavoratori è l’occasione per ricordare che gli interessi dei padroni, nella gestione grottesca e criminale dell’emergenza, hanno avuto fin dall’inizio un ruolo cruciale.

Le due questioni, annullamento dei diritti civili e prevalenza degli interessi economici, vanno assieme, sono una complementare all’altra, e non una contrapposta all’altra, come invece vorrebbe una certa narrazione da «estrema sinistra del governo Conte». Ne parleremo diffusamente in questo post, come ne abbiamo parlato stamane.

Con noi c’era una quarantina di persone, convenute dopo un passaparola amicale. Il tutto si è svolto in scioltezza, senza complicazioni. Solo verso la fine, una signora ha chiamato i vigili, ma non se la sono filata di striscio, dato che non sono arrivati. Sulle prima abbiamo pensato fosse una delazione. Avremmo poi scoperto che era il contrario. Tempo al tempo.

Un paio di ore prima, sulla Bolognina era passato l’elicottero della PS, ma poi non si sono viste pattuglie. In ogni caso, si è sempre mantenuta la distanza di sicurezza e c’erano molte mascherine. In generale si è cercato di fornire il minor numero di appigli possibile.

Sotto quell’aspetto, in Emilia-Romagna la situazione è la seguente: i media locali scrivono che Bonaccini, con l’ordinanza di ieri, ha introdotto «l’obbligo di mascherina anche all’aperto»; molta gente è già convinta di doverla portare sempre; nell’ordinanza, però, quest’obbligo generalizzato non c’è. Si dice che la mascherina va indossata (corsivo nostro) «nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro».

Sono ben poche le situazioni all’aperto dove «non sia possibile» stare a un metro di distanza. È possibile più o meno sempre. Per strada e nei parchi ci si riesce più che bene. In fila davanti a negozi e supermercati le persone si autoregolano e restano a un paio di metri l’una dall’altra. In genere, la maggior parte delle persone mostra senso di responsabilità, anzi, è persino troppo ligia. Quindi a che serve quella specificazione? Cosa si intende dire? Che la mascherina va indossata in caso di assembramenti? Ma gli assembramenti sono già vietati. Insomma, è il solito pastrocchio, che dà la massima discrezionalità alle forze dell’ordine.

Ma torniamo al trekking, e al perché lo abbiamo fatto in quella parte di città.

La Bolognina è parte del quartiere Navile, il più settentrionale e uno dei più popolosi di Bologna. È nata a fine Ottocento come rione per ferrovieri e zona destinata all’espansione industriale, anche se i primi a insediarvisi furono i Salesiani, che dal 1897 hanno a disposizione un’area molto vasta, dirimpetto al ponte Matteotti, con scuole, laboratori artigiani, luoghi ricreativi…

Le grandi officine sono rimaste qui per gran parte del XX secolo: le Casaralta, le Minganti, la Sasib, le Cevolani… Nell’anno e mezzo di Salò, molti operai di quelle fabbriche fecero la guerra partigiana. Le vie del rione sono cosparse di lapidi a partigiani caduti e il 15 novembre di ogni anno si commemora la Battaglia della Bolognina.

Bolognina, 1 maggio 2020. Terza e ultima tappa del trekking urbano, nel parco all’incrocio tra via di Saliceto e via Passarotti, sul terreno dove un tempo sorgeva la fabbrica Sasib. Alle spalle di chi legge, la sede amministrativa bolognese della Alstom Ferroviaria S.p.A.

Proprio nel novembre del 2017, durante un lungo trekking urbano, avevamo raccontato l’epopea della clandestinità antifascista e delle lotte operaie alle Minganti fino al 1970, anno in cui morì la padrona, Gilberta Minganti. Abbiamo letto un estratto del post che avevamo tratto da quella giornata.

Dalle Officine Minganti ci siamo spostati più o meno in fila indiana lungo la pista ciclabile di via Ferruccio Parri, fermandoci al confine tra due fabbriche dismesse:

Dalle Officine Minganti ci siamo spostati più o meno in fila indiana lungo la pista ciclabile di via Ferruccio Parri, fermandoci al confine tra due fabbriche dismesse:

■ l’ex-Caserma Sani, stabilimento militare dove si macellavano manzi e se ne inscatolava la carne per il rancio dell’esercito (lo ha raccontato Wolf Bukowski qui), per un breve periodo seconda sede di XM24, sgomberata il 16 gennaio scorso;

■ le Officine Casaralta, poi Casaralta S.p.A., dove si fabbricavano vetture per tram e treni.

Lì abbiamo raccontato degli operai della Casaralta e dei loro famigliari morti per mesotelioma, del processo di primo grado terminato nel 2017, del diritto alla salute sui luoghi di lavoro. Poi abbiamo letto una poesia che Alberto Bellocchio, poeta ed ex-sindacalista Fiom, ha dedicato all’operaio dell’Innocenti Elvio Burlini, morto di tumore nel 1975. La poesia fa parte di Sirena operaia, romanzo in versi sull’Autunno caldo pubblicato da Il Saggiatore nel 2000. Comincia così:

«In un angolo remoto del piazzale

annerivano i tubi accatastati

sommersi dai ciuffi d’ortica. Dimmi

la verità: ci avevi mai fatto caso?

Preferivi il metallo incandescente

le forme belle in cui veniva plasmato;

la ricchezza profonda della terra

e il segreto, nel pugno di un uomo.»

Infine, ci siamo mossi verso ovest di pochi isolati e ci siamo piazzati nel brutto parco all’incrocio tra via Saliceto e via Passarotti, dove un tempo c’era la Sasib, fabbrica di macchine per la lavorazione del tabacco e di emettitrici automatiche di biglietti.

Della fabbrica non resta più niente: l’edificio è stato demolito dalla ditta di costruzioni Zucchini S.p.A., che in un battibaleno ha tirato su un grande complesso immobiliare dall’aspetto ospedaliero, dando al quartiere l’usuale contentino di un simulacro di giardino pubblico dall’aspetto cimiteriale, con tanto di filare di cipressi da viale di certosa. Una distesa di prato morto punteggiato da arredi urbani patibolari. Al centro, però, c’è una lapide, replica di quella che stava dentro la fabbrica, in memoria di sette operai caduti nella guerra partigiana. Abbiamo raccontato le loro storie.

Da decenni le fabbriche della Bolognina sono state abbandonate, alcune riconvertite, altre demolite, altre ancora al loro posto ma fatiscenti… Per la verità ce ne sono ancora di funzionanti, di piccole dimensioni, ben mimetizzate. Le masse in tuta blu di un tempo non ci sono più, ma la Bolognina resta un quartiere di working class, grazie all’immigrazione da oltre quaranta paesi: Europa dell’est, Asia, Africa, Sudamerica… Qui vive un proletariato multietnico che, per fortuna, nessuno è ancora riuscito a far sloggiare. È la ricchezza della Bolognina, tiene aperti gli orizzonti, riempie i parchi di bambine e bambini… Almeno, li riempiva prima del lockdown.

Negli ultimi due mesi quella working class – impiegata nella logistica fuori città, nella ristorazione o in lavori precari e irregolari come le pulizie – ha subito duramente le conseguenze dell’emergenza coronavirus. Se una parte di essa ha continuato a lavorare come prima, ad esempio all’Interporto, un’altra parte è precipitata nella miseria e nell’angoscia. Chi non è colato a picco lo deve solo alle reti sociali che le comunità di migranti riescono comunque a mantenere. Un «mondo parallelo», come l’ha definito qui su Giap Antonella, «che i migranti organizzano ovunque si insediano e che è ciò che semplicemente permette di vivere a famiglie con redditi bassissimi e irregolari».

In ogni caso, tutte le famiglie hanno sofferto gli arresti domiciliari in appartamenti piccoli, affollati, poco ventilati, dove bambine e bambini hanno avuto enormi difficoltà a seguire la didattica a distanza. Lo abbiamo detto più volte: lo #stareincasa non è mai stato uguale per tutti, fin dall’inizio quella narrazione ha avuto uno sfondo classista, escludente, discriminatorio. Lo sa bene chi ha legami col mondo della scuola.

Bolognina, 1 maggio 2020. Seconda tappa del trekking urbano, accanto all’ex-stazioncina del tram di via Ferrarese, dove confinano tra loro l’area dell’ex-Caserma Sani e quella delle ex-Officine Casaralta.

2. Tutto si tiene

Durante la quotidiana lezione in modalità didattica a distanza di una prima elementare, interviene la voce della mamma di Z., accento dell’est Europa, che si rivolge alla maestra. Comunica che dal 4 maggio dovrà tornare a lavorare e dovrà portare il telefonino con sé, lo stesso telefonino con cui sua figlia segue le lezioni. Ha cercato più volte di mettersi in contatto con la scuola per avere notizie dei pc promessi, ma non ha mai risposto nessuno. La maestra dal video dice che l’istituto sta attendendo l’arrivo di 10 computer. Le classi sono dieci, quindi teoricamente ce n’è almeno uno per classe, ma gli alunni di quinta avranno comunque la precedenza. In poche parole Z., che non è nemmeno madrelingua, rischia di terminare la già poca scuola a distanza con un mese d’anticipo sui suoi compagni di classe.

Non c’è da stupirsi che il mancato riferimento alle riaperture scolastiche da parte di Conte, nella conferenza stampa del 26 aprile, abbia suscitato grossa delusione e forti critiche. I media filogovernativi hanno risposto con un’ondata di pseudo-notizie terroristiche sul rischio sanitario per i bambini, per rinfocolare la paura genitoriale. Ma le critiche non sono cessate. A protestare non è solo chi sperava in una parola di conforto almeno rispetto alla riapertura settembrina, ovvero sul ripristino del diritto allo studio, ma anche chi – come la mamma di Z. – si trova di fronte a un problema più immediato: tornare al lavoro.

Su Jacobin Italia un bell’articolo di Alberto Prunetti sulla questione scuola e lavoro genitoriale nella pandemia.

Si parla di quattro milioni (reali) di persone che il 4 maggio andranno ad aggiungersi a quelle che non hanno mai smesso di lavorare durante il lockdown perché attive in settori “essenziali”. La questione, sotto il profilo sanitario è duplice. Da un lato, se le scuole restano chiuse e sarà consentita la visita parenti, c’è il rischio che a stare con i nipoti dovranno essere inevitabilmente i nonni, cioè persone anziane che si ammalano più facilmente, come è accaduto due mesi fa, appena furono chiuse le scuole. Tant’è che qualcuno suggerisce che ci sarebbe minor rischio nel riaprirle, pur con tutta la prudenza del caso. Dall’altro lato, è chiaro che diventa sempre più cruciale verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro. Ed è qui che, come si suol dire, casca l’asino.

Sì, perché i dati parlano chiaro. Secondo l’analisi dell’INPS, Dopo il lockdown del 22 marzo, nelle province dove è maggiore del 50% l’incidenza delle attività essenziali, i contagi sono continuati ad aumentare in media di 10 casi in più al giorno rispetto alle province con meno del 50% di attività essenziali. Prima del 22 marzo, invece, le curve dei contagi crescevano nello stesso modo. Un aumento di 10 contagi al giorno non è piccolo, se si pensa che la media della variabile dei contagiati, dopo il 22 marzo, è di 37 al giorno (10 casi in più rappresentano quindi un aumento del 27%).

Se poi si aggiunge all’incidenza di attività essenziali anche la densità occupazionale di una provincia, l’aumento medio del numero di contagiati passa da 10 a 13 al giorno.

E quando la curva dei contagi comincia a scendere, lo fa più lentamente nelle province con più attività essenziali, e ancora più lenta in quelle con maggiore densità occupazionale.

I lavoratori impiegati nelle attività «essenziali» risultano essere il 51,5% dei lavoratori dipendenti permanenti, al netto delle deroghe. Più di sette milioni e mezzo di persone, sempre secondo l’INPS.

Nei settori «non essenziali», quelli bloccati, sono più rappresentate le categorie più deboli della forza lavoro, con salari inferiori, carriere più frammentate, maggiore incidenza di contratti a tempo determinato e part time, e maggiore presenza di under 30. Viceversa, i lavoratori adulti (over 30) e anziani (over 50) sono sovrarappresentati nei settori essenziali.

«Pertanto, – scrivono ancora i ricercatori dell’INPS – sotto l’ipotesi che la crisi pandemica in atto colpirà più duramente i lavoratori nei settori bloccati, ciò potrà implicare un ulteriore peggioramento delle dinamiche di disuguaglianza, di povertà sul posto di lavoro (working poor) e di instabilità lavorativa»

Al tempo stesso, sul piano della salute, proprio i lavoratori «essenziali» sopra i cinquant’anni, che hanno più probabilità di sviluppare la malattia in modo grave, sono rimasti al loro posto.

Morale: da un lato ci sono i lavoratori più esposti al rischio di contagio; dall’altro quelli che sono rimasti a casa e possono solo sperare di trovarlo ancora, un lavoro, quando la pandemia sarà passata. E se lo troveranno, difficilmente sarà alle stesse condizioni. Nel frattempo, fanno la fame. Su 2,3 milioni di persone che attendono la cassa integrazione in deroga, meno di 29mila l’hanno ricevuta. I beneficiari di casse integrazioni ordinarie e assegni ordinari sono stati invece 4,9 milioni – su 7,7 milioni di aventi diritto – grazie alle anticipazioni versate dalle imprese (ma si parla di aziende medio/grandi).

Ex-Officine Minganti, 1 maggio 2020. In attesa del reading, l’arrivo alla spicciolata. Foto di Michele Lapini.

3. La «grande sostituzione»

Mentre accade tutto questo, il famigerato comitato tecnico-scientifico consulente del governo si arrovella per stabilire fino a dove i cittadini potranno spingersi fuori di casa o quali attività all’aria aperta potranno svolgere, come se dirigesse un asilo infantile grande quanto l’intera penisola.

Lo abbiamo detto a più riprese, qui su Giap, fin da febbraio: il lockdown «all’italiana» è consistito in uno scambio spettacolare, che ha consentito di mantenere produttivi i lavoratori dei settori «essenziali», senza alcuna reale garanzia di sicurezza, mentre il resto della popolazione veniva blindato in casa, arruolato in un patriottismo da divano (o da balcone) e aizzato contro capri espiatori paradossali.

Nel triste teatro politico degli ultimi due mesi, la sospensione indiscriminata dei diritti civili è andata di pari passo con la deroga al diritto alla salute di milioni di lavoratori. Ci spingiamo fino a dire che la prima ha reso possibile la seconda. La caccia all’untore per le vie ha funzionato da spettacolo di copertura, distogliendo l’attenzione da ciò che avveniva nel mondo del lavoro.

Ancora una volta, occorre ignorare il teatro per scoprire come stanno le cose.

4. Il lavoro nei Dpcm: una cronistoria

Il primo DPCM valido sull’intero territorio nazionale che sospende le attività lavorative è quello del 9 marzo: vengono chiusi impianti di risalita, teatri, cinema, discoteche, pub, scuole e università, musei, palestre, piscine, impianti sportivi, circoli. Negli esercizi commerciali e nei ristoranti viene imposto il distanziamento fisico – subito definito, con una cattiva traduzione dall’inglese «social distancing», distanziamento sociale. Se l’espressione inglese indica il mantenere le distanze in situazioni di socialità, ben presto quella italiana diventerà sinonimo di «isolamento»: «L’unica arma che abbiamo contro il virus è l’isolamento».

Il 14 marzo il governo sottoscrive con le parti sociali il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Codvi-19 negli ambienti di lavoro. La verifica di queste misure è affidata a un apposito comitato aziendale, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Facile immaginare che questi Comitati non abbiano nemmeno visto la luce, nelle aziende con pochi dipendenti e scarsa rappresentanza sindacale.

Il 22 marzo vengono chiuse le imprese e gli esercizi commerciali «non essenziali». Scorrere l’allegato 1, dove sono elencate le attività che non vengono sospese è molto indicativo. Leggendo i quotidiani di quei giorni si ha la sensazione che le fabbriche e le imprese siano tutte bloccate, salvo le inevitabili eccezioni. Ovviamente non è così, come abbiamo visto: metà delle aziende italiane seguitano a lavorare, magari a ritmo ridotto. E di certo non tutte sono così fondamentali per il Paese, perché a codici ATECO come il numero 20 (“Fabbricazione di prodotti chimici”, essenziale!) corrispondono sotto-categorie come la 20.42.00, ovvero le industrie di profumi e cosmetici, mentre la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (codice 22, essenziale!) comprende materassini gonfiabili, mute da sub e tappetini (tutti rigorosamente in plastica o gomma).

Oltre alle fabbriche, restano comunque aperti: supermercati, banche, farmacie, edicole, tabaccai, negozi di alimentari, ferramenta e – ovviamente – ospedali e RSA. Ma continuano a uscire di casa anche i riders, le immancabili forze dell’ordine, i netturbini, gli operatori di case protette, i lavoratori della logistica.

Il decreto del 22 marzo consente anche le attività funzionali alla filiera di quelle essenziali – le si potrebbe definire «essenziali per proprietà transitiva». Per tenerle aperte è sufficiente che le imprese lo comunichino al Prefetto. A quel punto, «fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa». Ovvero: fa fede la dichiarazione dell’impresa e a controllare ci penseranno le Prefetture. Vale a dire enti governativi sul territorio che negli anni hanno subito drastici tagli al personale e molto probabilmente non sono affatto in grado di svolgere quei controlli su una scala credibile.

Il 25 marzo, dopo svariati scioperi spontanei nelle fabbriche, viene minacciato dai confederali – e proclamato dall’USB – lo sciopero generale per la sicurezza e la salute sul lavoro. È questo che porta alla firma dell’accordo tra governo e confederali per ridurre il numero e il tipo di aziende che possono continuare la produzione.

Sia in Veneto sia in Lombardia, i prefetti ricevono 12.000 richieste di deroga alla chiusura: 1.800 solo in provincia di Bergamo, 3.000 in provincia di Brescia; oltre 10.000 in Emilia-Romagna (che arriverà poi a contarne 28.000); 7.000 in Toscana; 2.500 in Friuli Venezia Giulia. In particolare in Lombardia, dopo la revisione dell’elenco delle attività essenziali, i lavoratori attivi scendono da 1,61 milioni a 1,58 milioni (quindi solo 30 mila in meno). Nella regione più colpita dall’epidemia c’è oltre un milione e mezzo di persone che ogni mattina si sposta e raggiunge i luoghi di lavoro.

Infatti, nonostante il lockdown, la differenza nella mole degli spostamenti delle persone risulta minima: se giovedì 19 marzo, la riduzione della mobilità in Emilia-Romagna rispetto a gennaio 2020 è -43%, il giorno dopo l’entrata in vigore del decreto è -47% e il 30 marzo arriverà a -55%. Maggiore in Lombardia, con un aumento progressivo, ma comunque limitato: -57%, -61%, -66%; e in Piemonte: -57%, -63%, -67%. Le percentuali si impennano invece la domenica: -73% in Emilia-Romagna, -82% in Lombardia, -85% in Piemonte. È evidente che le persone non si muovono nel weekend, per andare a fare picnic di nascosto, ma nei giorni infrasettimanali, per andare al lavoro o acquistare beni di prima necessità negli esercizi commerciali aperti.

Il DPCM del 10 aprile consente di riaprire cartolerie, librerie, negozi di fiori e vestiti per bambini.

In una circolare del 14 aprile, il Ministero dell’Interno, dopo ben 18 giorni dal blocco delle aziende “non essenziali”, specifica che i controlli sulle richieste di deroga alla chiusura potranno essere eseguiti dalla Guardia di Finanza e quelli sulle procedure di sicurezza del Protocollo condiviso, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal personale competente delle ASL.

Il 20 aprile, l’Ispettorato pubblica la nota n. 149 dove «prescrive ai propri Uffici territoriali di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione o la ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali». Questo più di un mese dopo la firma dell’accordo del 14 marzo tra il Governo e le parti sociali, quasi un mese dopo il primo lockdown delle aziende.

Sempre nella circolare del 14 aprile, il capo di gabinetto Piantedosi sottolinea che «è stato rilevato un notevole divario tra il dato delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture e quello delle relative attività istruttorie intraprese». Ovvero, secondo i dati complessivi aggiornati all’8 aprile: n. 105.727 comunicazioni ricevute; n. 38.534 comunicazioni per cui è in corso l’istruttoria; n. 2.296 provvedimenti di sospensione. Da notare che le comunicazioni non devono per forza concludersi con un provvedimento espresso, se non quello di sospensione: vige la regola del silenzio assenso. Chi ha comunicato, in attesa di risposta, continua a tenere aperto.

Alla data del 24 aprile saranno 192.443 le aziende che «hanno presentato la comunicazione alle prefetture per poter continuare a lavorare in quanto funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese oppure perché di rilevanza strategica per l’economia nazionale». Il maggior numero di comunicazioni è stato presentato nelle regioni più produttive del Nord, che però sono anche le più colpite dalla pandemia: Lombardia (23% delle richieste), Veneto (16,4%) ed Emilia Romagna (16,4%). Seguono, molto staccate, le regioni del centro, Toscana (7,9%) e Lazio (4,5%), e le regioni del sud – Puglia (3,7%) e Campania (2%).

Infine, con il DPCM del 26 aprile, il governo avvia la Fase 2, consentendo ulteriori riaperture, come cantieri pubblici, industrie automobilistiche, tessili, mobilifici, edilizia privata. Tutti con l’obbligo di rispettare il protocollo di tutela dei lavoratori debitamente integrato.

A controllare, come abbiamo visto, dovrebbero esserci i finanzieri, gli ispettori del lavori, i tecnici delle ASL, le prefetture. Ma è proprio così?

5. Pugno di ferro per chi passeggia, guanto di velluto coi padroni

Il sito del ministero dell’Interno precisa che «le verifiche da parte di task force appositamente costituite in prefettura hanno riguardato 116.237 comunicazioni (su 192.443) ed hanno portato all’adozione di 2.631 (2,3%) provvedimenti di sospensione». È grottesco doverlo precisare, ma si tratta appunto di verifiche burocratiche, fatte «in prefettura», mentre il dato sui controlli eseguiti nelle aziende non viene fornito. Questo a dispetto invece della pubblicazione, sullo stesso sito, giorno per giorno e settimana per settimana, dei dati sui controlli effettuati dalle forze dell’ordine sui privati cittadini e sugli esercizi commerciali.

Il sito del ministero dell’Interno precisa che «le verifiche da parte di task force appositamente costituite in prefettura hanno riguardato 116.237 comunicazioni (su 192.443) ed hanno portato all’adozione di 2.631 (2,3%) provvedimenti di sospensione». È grottesco doverlo precisare, ma si tratta appunto di verifiche burocratiche, fatte «in prefettura», mentre il dato sui controlli eseguiti nelle aziende non viene fornito. Questo a dispetto invece della pubblicazione, sullo stesso sito, giorno per giorno e settimana per settimana, dei dati sui controlli effettuati dalle forze dell’ordine sui privati cittadini e sugli esercizi commerciali.

Tra l’11 marzo e il 27 aprile ci sono stati oltre dieci milioni di controlli sulle singole persone in strada, quasi seimila denunce e 386.872 (3,5%) sanzioni a privati cittadini.

La percentuale di multe irrogate in strada (spesso per motivi assurdi) è superiore di un terzo a quella dei provvedimenti di sospensione nei confronti delle aziende che hanno continuato a lavorare e non avrebbero dovuto (e in questo caso, visto che si tratta di un controllo d’ufficio, è molto probabile che il dato reale degli abusi sia ben superiore).

Sempre il sito del Ministero dell’Interno precisa che

«per permettere la rapida ripresa delle attività economico-produttive, è stata prevista una procedura semplificata, che fa affidamento sul senso di responsabilità dei singoli imprenditori e che consente l’immediato avvio dell’attività con la preventiva comunicazione al prefetto che è chiamato a verificarne i presupposti».

Chiaro, no? Mentre le forze dell’ordine vengono sguinzagliate a pattugliare piazze, strade, stradelli e spiagge… il governo si affida al «senso di responsabilità» degli imprenditori, che a quanto pare sono gli unici cittadini italiani considerati in grado di esercitarlo.

Sarà per questo che il DPCM del 26 aprile, quello che apre la fantomatica Fase 2, riprendendo e integrando il Protocollo del 14 marzo, non fa riferimento a sanzioni? Si legge soltanto che «la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza» (art. 2, comma 8 e allegato 6).

In ossequio al vecchio adagio che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, resta in testa la domanda: i controlli nelle aziende vengono fatti o no?

La questione non sembra interessare i principali quotidiani, che si accontentano di pubblicare, di tanto in tanto, articoli-velina su singoli blitz delle forze dell’ordine, magari ai danni dei soliti, farabuttissimi imprenditori cinesi. Nelle Marche, diversi siti d’informazione danno, senza battere ciglio, la notizia di controlli eseguiti per lo più «al telefono». Il Piccolo riferisce che la sindaca di Monfalcone ha avviato «la stretta sui controlli nelle aziende», ma leggendo l’articolo si scopre che Anna Cisint ha scritto alle tante imprese del suo territorio per avere notizie circa l’applicazione del protocollo di sicurezza. Hanno risposto in 6 (sei). Allora Cisint ha messo in piedi – manco a dirlo – una task force, il cui obiettivo però «non è sanzionare, ma supportare le aziende» con utili consigli, mentre i droni stanano i camminatori nei boschi del Carso.

La questione non sembra interessare i principali quotidiani, che si accontentano di pubblicare, di tanto in tanto, articoli-velina su singoli blitz delle forze dell’ordine, magari ai danni dei soliti, farabuttissimi imprenditori cinesi. Nelle Marche, diversi siti d’informazione danno, senza battere ciglio, la notizia di controlli eseguiti per lo più «al telefono». Il Piccolo riferisce che la sindaca di Monfalcone ha avviato «la stretta sui controlli nelle aziende», ma leggendo l’articolo si scopre che Anna Cisint ha scritto alle tante imprese del suo territorio per avere notizie circa l’applicazione del protocollo di sicurezza. Hanno risposto in 6 (sei). Allora Cisint ha messo in piedi – manco a dirlo – una task force, il cui obiettivo però «non è sanzionare, ma supportare le aziende» con utili consigli, mentre i droni stanano i camminatori nei boschi del Carso.

Interpellata da Open, «l’Ats Lombardia – deputata al controllo sanitario delle aziende – non ha saputo fornire dati sul numero di controlli effettuati dall’inizio del lockdown, né sul numero totale del personale coinvolto. La Prefettura di Milano invece fa sapere che in provincia sarebbero stati fatti in totale 228 controlli da Ats, Nas e Carabinieri addetti alla tutela del lavoro per verificare “le condizioni di sicurezza e rispetto della normativa su attività che possono lavorare”».

Duecentoventotto controlli su un totale di oltre 4000 aziende della provincia che lavorano in deroga, oltre a tutte quelle essenziali, nelle quali andrebbe comunque controllata l’applicazione del Protocollo condiviso.

Il 17 aprile, i sindacati confederali lombardi, dopo avere incontrato i vertici regionali, hanno denunciato duramente l’assenza di una proposta seria su come garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nel trasporto pubblico.

Intanto, per chiudere il cerchio, la Federazione dei Lavoratori Pubblici ha fatto sapere che gli ispettori del lavoro, chiamati ad eseguire i controlli, non sono disposti a farlo con la propria auto, senza mascherine e senza una formazione adeguata.

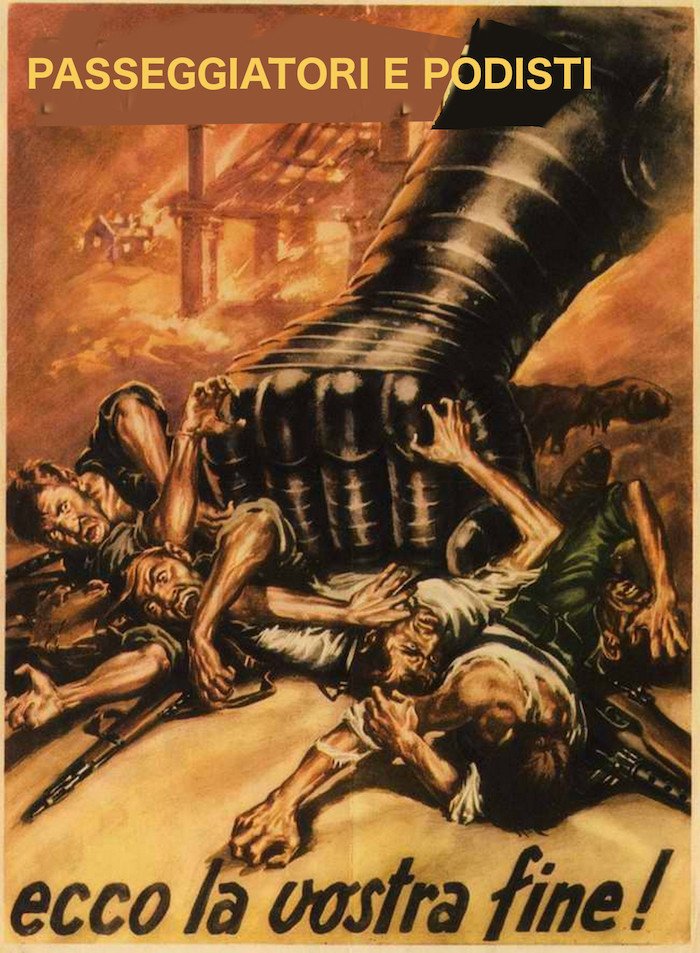

Per due mesi abbiamo assistito all’esaltazione massmediatica dei controlli delle forze dell’ordine sui privati cittadini e delle pene per i “furbetti”, con corollario di posti di blocco, elicotteri che scacciano singoli bagnanti dalle spiagge, poliziotti che inseguono podisti solitari, anziani multati perché stazionavano su panchine invece di circolare, ecc. Ben poco è filtrato sui media mainstream rispetto a quella che dovrebbe invece essere la preoccupazione maggiore: i controlli nelle aziende.

Un articolo sulla testata online Reggiosera, il 23 aprile, parlava proprio di questo:

«È molto probabile che le grandi aziende che hanno riaperto rispettino gli standard di sicurezza previsti, perché lì vigila il sindacato e difficilmente ci saranno grossi problemi. Ma siamo sicuri che in tante piccole ditte della nostra provincia tutto si svolga regolarmente? Se i controlli nelle aziende vengono fatti (e non dubitiamo che sia così), allora sarebbe giusto dare alla stampa anche questi dati. Sarebbe paradossale e clamoroso che un lavoratore potesse stare per otto ore in condizioni non sicure nella sua azienda e poi, una volta tornato a casa, prendesse la multa perché porta il cane a fare i suoi bisogni nel parco dietro casa.»

Da quanto abbiamo visto fin qui, invece, qualche dubbio sul fatto che quei controlli siano eseguiti c’è eccome. Detto ciò, il paradosso clamoroso a cui si riferisce l’articolo – non ci stancheremo mai di ripeterlo – è precisamente l’architrave del lockdown «all’italiana».

Lo stesso paradosso che, se accettato passivamente, o addirittura convintamente, potrà essere riproposto al riemergere di ogni nuovo focolaio di contagio.

6. «Piazzetta Contagiati di Covid-19 sul lavoro»

I contagiati sul lavoro sono stati ricordati, la notte scorsa, da una doppia azione di guerriglia odonomastica, stavolta priva di rivendicazione. L’abbiamo fatta tutte e tutti.

In pieno centro, una porzione di Largo Caduti del Lavoro è stata ribattezzata «Piazzetta Contagiati di Covid-19 sul Lavoro – per colpa di Confindustria e delle deroghe prefettizie».

Intanto, nel quartiere San Donato, i cartelli di via del Lavoro venivano “détournés” per mezzo di adesivi, e la via reintitolata ai «Contagiati sul Lavoro – perché Confindustria non volle chiudere».

7. Ritorno alla Bolognina

Al centro di questo parco fallito dov’è stata demolita la Sasib, non si può non ricordare che la Bolognina è da anni sotto attacco. Sotto attacco perché a due passi dal centro, ergo zona molto appetibile per speculazioni. Che ci fa un quartiere popolare a un quarto d’ora a piedi da Piazza del Nettuno? È un’opportunità di sviluppo sprecata!

La nuova stazione AV, che dà le spalle al centro e s’affaccia sulla Bolognina, doveva essere il “volano” di un nuovo sviluppo, di un’arrembante gentrification. Idem la nuova faraonica, orrenda, energivora sede del Comune in via Fioravanti, nell’area dell’ex-mercato ortofrutticolo. La prima area a essere aggredita.

Si era deciso che i poveri, i proletari, i ceti popolari della Bolognina erano d’impiccio. E per “ripulire” il quartiere, cosa meglio di un’emergenza? Per questo un’aggressiva campagna-stampa ha dipinto la Bolognina come il South Bronx degli anni Settanta, e additato a una parte degli abitanti un falso nemico: il «degrado».

L’intento era piallare, leccare, infighettire. Qui si doveva fare un salotto trendy: localini cool, artisti, appartamenti per ricchi, alberghi di lusso… Dopo quasi vent’anni, non ce l’hanno ancora fatta. Se ci fossero riusciti, anche chi pensava di essere tra i salvati si sarebbe trovato tra i sommersi. Prima ti spingono a prendertela con gli immigrati, poi fanno fuori anche te. I ceti popolari dovevano andare a vivere più lontano.

Con la crisi del 2008 i grandi progetti immobiliari si sono bloccati, perché le ditte sono fallite. Negli anni dello stop, la Bolognina si è riempita di occupazioni abitative, ma a metà degli anni Dieci la macchina della gentrification è ripartita. È una storia che su Giap abbiamo indagato e raccontato in tempo reale, con continuità. Una storia di sgomberi a tappeto e di attacco forsennato a un centro sociale, XM24, culminato anch’esso in uno sgombero… e poi in un altro sgombero.

Bolognina, 19 maggio 2015. La «muraglia meticcia», il presidio di italiani e migranti che quel giorno impedì lo sgombero dell’ex-Telecom di via Fioravanti, poi avvenuto con grande dispiegamento di forze il 20 ottobre.

L’occupazione abitativa all’ex-Telecom è stata il penultimo ostacolo alla gentrification di via Fioravanti, XM24 è stato l’ultimo. Quella che solo qualche anno fa era una delle vie più vivaci e interessanti di Bologna, oggi, almeno nel suo primo tratto, è irriconoscibile, triste, omologata e in preda al vero degrado. Il vero degrado è aver cacciato 82 famiglie con bambini per fare un hotel di catena spacciato per «studentato», rivolto a studenti danarosi e fighetti.

Nel frattempo, in via della Liberazione, brutture di edilizia «classe A» chiamate P-House, P-House 2, P-Tower… P sta per Pazzaglia, il costruttore, «imprenditore playboy» più volte immortalato nella rassegna Cafonal di Dagospia. I P-cosi sono esempi di «architettura ostile», sembrano fortilizi piazzati in Bolognina come avamposti di un’invasione. Per costruirli, si sono demolite anche le vecchie Officine Cevolani.

La P-Tower. Feng Shui agghiacciante: spigoli puntati contro via della Liberazione e contro il quartiere.

Ultimi in ordine di tempo, questi casermoni bianchi tra via di Saliceto e via Corticella.

Eppure la ristrutturazione del quartiere va a rilento. Il principale ostacolo sulla sua strada, quello che permette ancora di vivere in un quartiere popolare, sgarrupato e interessante, e soprattutto permette di viverci a molte persone di reddito basso, è stato il presunto «degrado», cioè – traducendo dalla neolingua neoliberale – l’immigrazione. È grazie alle persone migranti che ci vivono se al Navile, anche quando la bolla immobiliare era ai massimi, si trovavano ancora case a prezzi accessibili.

Dopo il lockdown, l’edilizia riparte. È sempre stato uno dei primi punti toccati da Bonaccini in ogni suo discorso: l’edilizia, il cemento, il mattone, tutto deve ripartire come prima, più di prima!

A dirla tutta, i cantieri in Bolognina hanno continuato a lavorare fin dentro il lockdown, come ha raccontato Plv in un commento del 21 marzo scorso.

Già, l’edilizia. Erigere catafalchi ovunque si liberi uno spazio. Resteranno in gran parte incompiuti o invenduti/sfitti, ma intanto verrà distrutta la specificità del quartiere.

Toccherà resistere anche a questo, nelle fasi 2, 3, ∞.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)