Dalle corsie degli ospedali ai mattatoi, dai magazzini della logistica alla raccolta nei campi, la pandemia del Covid-19 ha nuovamente evidenziato come la salute dei lavoratori e delle lavoratrici possa essere messa in pericolo dalla semplice necessità di presentarsi sul posto di lavoro.

È un vecchio tema, quello della nocività. A questo proposito, nel 1971, il Collettivo politico di Porto Marghera[1] scriveva che “bisogna subito distinguere una forma di nocività, quale è quella tradizionalmente intesa, legata all’ambiente di lavoro (sostanze tossiche, fumi, polveri, rumore, ecc.) da quella legata più ampiamente all’organizzazione capitalistica del lavoro”. Tenendo presente che i due tipi di nocività sono interconnessi, questa distinzione è attuale anche nel nostro contesto pandemico. Infatti, la nocività “tradizionalmente intesa” si manifesta nell’esposizione al rischio di contagio, mentre la nocività legata all’organizzazione capitalistica del lavoro sta nel fatto che lavoratrici e lavoratori si presentano sul posto del lavoro non sulla base di una decisione democratica su quali produzioni e servizi debbano restare garantiti durante la pandemia e a quali condizioni, ma sulla base della necessità coatta di vendere la propria forza lavoro in cambio di un salario. Tale coercizione è mitigata dalla necessità di garantire un certo livello di riproduzione e consenso della forza lavoro, necessità di cui si fa carico lo stato. Ma, essendo che gli introiti di quest’ultimo sono subordinati all’accumulazione del capitale, tali garanzie sono altrettanto subordinate agli imperativi del modo di produzione. In questa logica, i costi delle parziali tutele statali alla salute e al reddito verranno nel lungo termine scaricati sulla classe lavoratrice tramite austerità e ristrutturazioni proporzionate all’entità enorme della crisi sistemica.

Come tutte le crisi epocali, anche questa si sta districando in un ciclo di lotte che porterà a una radicale trasformazione delle relazioni industriali, dei processi lavorativi e della composizione di classe in essere. Il nostro sforzo d’inchiesta è quindi diretto a capire quali mutazioni si stiano delineando nell’attuale marasma. L’ipotesi che alcuni meccanismi emergenziali potrebbero essere normalizzati, anche solo in minima parte, suggerisce alcune possibili tendenze. Un’accelerazione dell’automazione in alcuni settori, con la copertura politica del semplice fatto che dopotutto le macchine sono immuni dai virus. L’automazione è una tendenza di lungo corso ma, se combinata con tassi di crescita bassi o negativi, essa si traduce in aumenti della precarietà lavorativa in senso ampio, nelle molteplici forme (disoccupati, lavoratori informali, dipendenti a tempo determinato e part-time, para-autonomi, gig workers, etc.) che costituiscono l’odierna popolazione surplus. A un’approfondita digitalizzazione del processo lavorativo si accompagnano maggiori possibilità di una capillare sorveglianza della forza lavoro. C’è poi un aumento del telelavoro e quindi un’ulteriore polverizzazione del posto di lavoro fisico nei settori interessati. Abbiamo visto una crescita degli acquisti online che potrebbe portare a un ridimensionamento della piccola distribuzione, rendendo il settore della logistica ancora più centrale. Infine, un rinnovato balzo in avanti delle grandi piattaforme di comunicazione digitale nel mediare le interazioni sociali. Le più grandi piattaforme (Facebook, Apple, Netflix, Google) vengono anche designate con l’acronimo Fang, “zanna” in inglese. Ciò che azzannano sono legami di cooperazione sociale che vengono attraverso di esse integrati e messi a valore nel circuito del capitale.

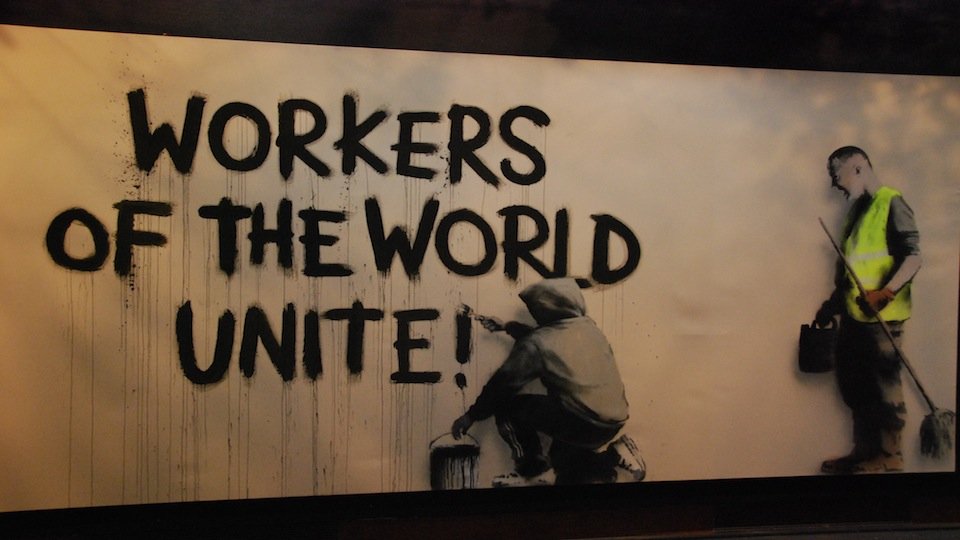

La campagna per il reddito universale è una strategia volta a evitare che tali tendenze già in corso si traducano in perdite di diritti civili, politici ed economici. Nella sua declinazione politica radicale, si tratta di una proposta di ricomposizione di classe attorno a una rivendicazione che interessi la forza lavoro nel suo complesso, al di là della sua frammentazione in settori, forme contrattuali individuali e collettive, linee di “razza”, genere e nazionalità e via dicendo. A questa rivendicazione si accompagna una forma organizzativa declinata in termini di “sindacalismo sociale”, ovvero un sindacalismo che si ponga l’obiettivo di generalizzare le lotte travalicando le distinzioni settoriali, quelle tra lavoro direttamente produttivo e lavoro riproduttivo, coordinando quindi lotte sul posto di lavoro e nei territori.

Nel capitalismo, il reddito è vincolato alla prestazione lavorativa, la riproduzione della vita umana è quindi legata alla creazione di posti di lavoro. Per creare posti di lavoro è necessaria quella crescita economica diseguale che sta distruggendo l’ecologia planetaria, come la pandemia stessa ci ha confermato. Per fermare la macchina, è necessario slegare la riproduzione umana dal salario: il reddito universale è un passo in tale direzione. In questi termini, la rivendicazione politica di un reddito universale è cosa fondamentalmente diversa dalla sua versione compatibilista e “tecnocratica” (alla Elon Musk), che prevede l’erogazione di un reddito appena sufficiente a evitare la rivolta delle popolazioni surplus. Alle lotte sta il compito di fare la differenza tra reddito universale come trasformazione sistemica e reddito universale come “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.

Queste tematiche sono state al centro della terza sessione del webinar “Reddito universale contro la crisi sistemica. Per un nuovo welfare e una fiscalità redistributiva“.

Sia l’intervento di Roberto Ciccarelli, giornalista de Il Manifesto e storico animatore del dibattito su reddito e sindacalismo sociale in Italia, sia gli interventi di Nicola Mancini (BAMS Senigallia) e Luca Dall’Agnol (Adl Cobas) hanno insistito sulla necessità di intrecciare un piano di rivendicazione sulla redistribuzione della ricchezza con le lotte sociali che si stanno diffondendo nei contesti lavorativi e metropolitani in questa fase.