Simone, maggio 2015.

di Wu Ming 1

0. La mazzata

1. L’ultima sera in balotta

2. Il funerale, il puzzle, l’archivio

3. Gli «autonomazzi» e la Pantera

4. 2 agosto 1990, uno «scambio di persona»

5. Il blitz di Capo Rizzuto, la fuga, la cattura

6. I processi di Catanzaro e la mobilitazione

7. La malattia, la nuova vita

8. Gli ultimi anni di lotta

9. E dunque…

L’ultima serata trascorsa con Simone fu a Cesena, il 10 luglio 2019.

Il 3 agosto mi giunse la notizia che era morto.

La mazzata mi colpì a Ventotene, dov’ero in vacanza con la mia compagna e nostra figlia. Seduto sulla panchina di un belvedere rivolto al litorale pontino, leggevo un romanzo di Vargas Llosa. Il telefono era spento. Durante una pausa lo riaccesi e vidi i messaggi. Chiamai Flip e Lupo, sgomento. Piansi, tanto da dover asciugare il telefono. Raggiunsi le ragazze in spiaggia. Mi abbracciarono e consolarono. Ero in balia dei ricordi, che arrivavano a urti e scossoni, a cominciare dai più recenti. Da quella sera al Magazzino Parallelo, tre settimane prima.

1. L’ultima sera in balotta

Si era fatto tardi. Di tutta la combriccola eravamo rimasti solo Simone, io e mia figlia Matilde. Ci incamminammo verso l’uscita. Stavamo già per salutarci, quando Mati espresse un timore: – Papà, tutti mi dicono «ooooh, come sei diventata alta»… Ma io non voglio diventare troppo alta.

– Stai tranquilla, – le rispose Simone, – crescerai ancora di qualche centimetro e basta.

– Ma sì, – aggiunsi io – e poi, che c’è di male a essere alti? Prendi Simone, ad esempio…

È bello prendersi per i fondelli tra vecchi amici. Vallo a sapere che era l’ultima volta.

– Diglielo, a Matilde: per te l’altezza è stata forse un handicap?

Si bloccò per mezzo secondo, poi annuì, con aria sconsolata e solenne. Subito dopo gli apparve in faccia quel sorrisetto, il suo sogghigno tipico, e tutti e tre scoppiammo a ridere, i cinquantenni e la quattordicenne (lei per contagio, non poteva cogliere i sottintesi). Poi ci dicemmo buonanotte.

L’ultima immagine che ho di lui: di spalle, si allontanava da solo nella notte cesenate, lento, quasi ieratico. E perché no? In fondo, per molte e molti era una specie di guru.

Tom Waits da giovane e Simone a 19 anni (1986), nella fototessera del suo libretto universitario Clicca per ingrandire.

Quan’era era alto Simone? «Statura: 2.00», dice la sua carta d’identità. Stranamente, però, in diversi verbali di polizia, atti giudiziari e volantini di movimento è dato per più basso: «1 e 90», «1 e 92», «1 e 93»…

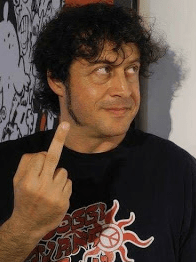

Ad ogni modo, sì, per lui l’altezza era stata un handicap. Anche politicamente. Ai cortei era quello che più si notava: sovrastante e fulvo come avesse una fiamma in testa, gli arti lunghi, il viso ossuto e spigoloso… Una volta qualcuno mi fece notare che somigliava a Tom Waits da giovane, a parte il colore dei capelli. Cazzo, è vero, pensai.

Insomma, nella lista dei compagni da denunciare Simone c’era sempre. Era quello che digossini o carabinieri ricordavano più facilmente. Pure quando non c’entrava. La storiaccia di Catanzaro e Capo Rizzuto, nell’estate del ’90, cominciò proprio così.

Quel 10 luglio 2019, nel cortile del Magazzino Parallelo, presentai La macchina del vento. Prima e dopo, la serata all’aperto divenne una rimpatriata tra vecchi compagni di Pantera e di Autonomia, che fui felice di presentare a Matilde. C’era Lupo, c’era Paolo – con cui avevo condotto programmi a Radio Città 103 – e a un certo punto apparve Simone, a sorpresa. Non sapevo che si fosse ritrasferito a Cesena. Una classica apparizione “alla Ramilli”: a mia memoria, l’avevo sempre visto apparire all’improvviso. Mi fece piacere, perché non lo vedevo da un pezzo, e le ultime notizie che avevo non erano buone.

Tempo addietro, Flip mi aveva raccontato di una presentazione del nuovo libro di Simone – intitolato Tutto quello che sai sulla malattia è falso – alla libreria Ubik di Bologna. Flip lo aveva visto molto provato: magrissimo, emaciato più del solito, in affanno… Anch’io lo trovai affaticato, e cereo, e Lupo notò che aveva l’addome gonfio. Eppure il suo conversare era brillante come sempre, forse solo più intermittente di altre volte, con momenti più marcati di introspezione. Ma me le ero sempre godute, le chiacchiere con lui, e me le godetti ancora.

Tirammo tardi ricordando vecchie storie. Rievocammo quel compagno che parlava dei Grundrisse pronunciandoli «grundràis», e quell’altro sprofondato nell’abominio, da tempo divenuto rossobruno – «esperto di questioni internazionali» per Radio Padania –, e un altro compagno ancora, che aveva la memoria devastata da una malattia e ormai non riconosceva più nessuno. Su di lui, Simone mi raccontò un aneddoto da groppo in gola.

– Un giorno l’ho incontrato per strada, non era ancora messo come ora ma aveva già quei vuoti di memoria. Lo becco in un momento di lucidità, parliamo un po’ e a un certo punto gli spiego come la penso, quali sono le concause del suo male secondo me e cosa potrebbe fare per affrontare la cosa. Lui ascolta, poi c’è un lungo silenzio, e alla fine mi dice: «Ho l’impressione che tu mi abbia appena detto una cosa importantissima, ma non la ricordo più».

2. Il funerale, il puzzle, l’archivio

Anch’io, nei giorni che seguirono la notizia, avevo la netta impressione che Simone, in tutti quegli anni, mi avesse detto cose importantissime. E temevo di averle dimenticate.

Timore infondato, per buona sorte: i ricordi tornavano prorompenti. Riaffioravano lunghi brani di conversazioni avute con lui più di un quarto di secolo prima.

A pensarci, non l’avevo mai sentito dire una banalità, se non per contestarla subito dopo. Una cazzata magari sì, una banalità mai.

Per tenere a bada quei ricordi, cominciai ad appuntarli sul taccuino.

Tornai a Bologna giusto in tempo per il funerale. Era il 7 agosto, e presi un regionale per Cesena. Durante il viaggio, conobbi due amiche di Simone. Parlammo della sua malattia e di tante altre cose. Alla stazione venne a prendermi Lupo, e al cimitero ci raggiunse Manuela, che non vedevo da tempo.

Accanto alla bara chiusa Luca, il fratello maggiore di Simone, tenne un discorso, con la voce che ogni tanto scemava o si spezzava. Parlò degli ultimi giorni, paragonò l’esperienza di accudire Simone in quei momenti allo stare vicino a «un santo». Al tempo stesso definì il fratello «un compagnone», «un guascone» e «un bohémien».

– Questo ragazzone, – disse posando la mano sul legno lucido, – ci ha fatto stare bene. Ma ha vissuto tutta la vita da adulto sotto una spada di Damocle. La prima diagnosi gliel’han fatta che aveva venticinque anni, e gli avevano dato pochi anni di vita. A sua detta, sulla sua salute avevano pesato anche le altre esperienze extra-ordinarie che aveva dovuto passare. Simone aveva subito una persecuzione giudiziaria, non so se qui tutti lo sanno o lo ricordano…

Riassunse la vicenda per sommi capi, poi proseguì con le lacrime agli occhi, la voce sempre più rotta.

– Era buonissimo, questo ragazzone qua. Buonissimo, e dolce, anche se era duro come la roccia. Io e Ale [Alessandro, il fratello più giovane] abbiamo vissuto l’esperienza straordinaria di stargli vicino negli ultimi anni, quando ormai le energie erano poche, e infatti qualcuno di voi avrà cominciato a vederlo di meno… Mi ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia, sono immagini che non mi lasceranno più… Però io lo ringrazio. Lo ringrazio, per tutto. E adesso che non c’è, io penso che siamo tutti più poveri.

Dopo la cerimonia, in un bar del centro storico di Cesena, con Manu e Lupo cominciammo a scambiarci aneddoti, a incastrare le tessere per ricostruire il passato. Lupo conosceva Simone dall’85, e due anni dopo si erano presi la prima denuncia politica insieme, a Roma, dopo gli scontri alla manifestazione nazionale per la pace del 17 ottobre ’87. Scontri che avevano spaventato Giorgio Napolitano, al punto che aveva annullato il proprio intervento.

Lupo aveva anche accompagnato Simone a Catanzaro, nel ’92, al processo d’appello per la storiaccia. A Catanzaro c’era anche Manu, non “solo” come amica, ma come assistente dell’avvocato di Simone, Alessandro Gamberini.

Al lavoro, per ricostruire l’immagine di Simone.

Fu così che prendemmo a sentirci e vederci periodicamente, per lavorare al puzzle.

– Dobbiamo ringraziare Simone, – disse una volta Manu, – ci ha fatti riavvicinare.

Io continuavo a scrivere appunti, a fissare reminiscenze. Mi ero assunto un impegno: scrivere qualcosa per il primo anniversario della morte. Ne parlai al telefono con Luca, che ne fu contento. Doveva ancora sgombrare l’appartamento di Simone. Disse che, tramite Lupo, mi avrebbe prestato qualunque cosa potesse servirmi.

Poi venne l’emergenza coronavirus, con tutte le sue ricadute, ed era già estate quando ricevetti l’archivio privato di Simone. Rimasi a bocca aperta: faldoni e cartelle di documenti, segmenti della sua storia politica e giudiziaria, tappe della via crucis sanitaria, la rassegna stampa sui suoi libri e le sue attività, ma anche oggetti di vario tipo, gettati alla rinfusa in tre grandi borse. C’erano gli occhiali da vista di Simone, un suo cappello, il suo libretto universitario, una carta – una soltanto – dei tarocchi di Camoin e Jodorowsky («XXI- Le Monde»), le ultime medicine prescritte (blister pressoché intatti), bollette della luce, fatture di artigiani…

Luca non aveva avuto la forza di ravanare e discernere. Troppo doloroso. Che facessi io.

Per me, Claudia e Matilde fu come ritrovarci in casa un fantasma. Anzi, in certi momenti mi parve di avere lì Simone in carne e ossa.

Dovevo tracciare dei limiti. Fin dove potevo spingermi? Dov’era il confine tra ricostruire la sua storia usando memorie e documenti e calpestare la sua privacy post mortem? Potevo trattare argomenti di cui, quand’era vivo, non amava parlare? Qual era la giusta distanza? Me lo sarei chiesto ogni giorno, e ancora me lo chiedo. Spero di aver fatto le scelte migliori. Mi auguro di non offendere nessuno.

Gli occhiali, il cappello e gli altri oggetti personali li chiusi in una cassapanca, e sono ancora lì. Sul tavolo tenni i documenti e mi misi di buona lena, almeno un’ora al giorno, a leggerli, selezionarli, digitalizzarli.

Avevo ormai un grosso brogliaccio di note da sistemare. Note scritte dalla mia angolatura, sul Simone che avevo conosciuto, vissuto prima di e accanto al Simone naturopata, scrittore, dandy, sodale di John Malkovich (!)…

Era stato più persone in più mondi diversi, come a molti di noi capita d’essere. Sui giornali era addirittura diventato «il guru delle star di Hollywood». La sua sghemba frequentazione del jet-set divertiva molto noi vecchi compagni, quando ne coglievamo sprazzi. Nessuno si sarebbe mai sognato di dargli del «venduto». Sembrava più una grande performance, un esperimento.

– Simone era un grande, – commentai con Lupo, – però al iera anc un pajàz, in fondo era il suo bello.

«Teorico dell’estetica techno-bohemian»… Un certo stile, un suo portamento lo aveva sempre avuto, anche obtorto collo (ne parlo dopo), ma chi poteva immaginarsi che avrebbe ispirato una linea d’abbigliamento?

E mi divertiva il paradosso: un super-sionista come Malkovich gomito a gomito con un fondatore del collettivo antagonista Intifada.

Quando lo incontravo, ad ogni modo, tutto ciò passava in disparte e automaticamente regredivamo, tornavamo ai nostri codici, al nostro lessico di un tempo. Lui non era il “guru” – e io non ero Wu Ming 1, se è per quello. Eravamo i compagni e amici di una volta, e basta.

3. Gli «autonomazzi» e la Pantera

Volantino ciclostilato sulla perquisizione a casa Ramilli, scritto e diffuso dal Comitato Rossovivo di Cesena. Clicca per ingrandire.

La prima immagine che ho di Simone – giacca di jeans attillata, kefiah al collo, capelli rossi tagliati corti – risale a più di trent’anni fa, a un pomeriggio di novembre del 1989. Era in corso un’assemblea dei collettivi universitari nell’Aula Bianca al pianterreno di Lettere, via Zamboni 38. Io ero matricola a Storia, ancora pendolare tra casa e Bologna, e non conoscevo ancora nessuno. A causa dell’anagrafe, m’ero perso le proteste contro le celebrazioni del IX centenario dell’ateneo, prodromi di quanto stava per accadere un anno dopo: la cosiddetta «Pantera».

Simone aveva quasi tre anni più di me, faceva Scienze politiche – dopo qualche esame dato ad Agraria – e aveva la nomea di autonomo duro. «Autonomazzi», era il termine per quelli come lui. Aveva già diverse denunce e perquisizioni alle spalle.

Un episodio in particolare era notorio. All’alba del 27 aprile 1988 la polizia, mitra alla mano, aveva fatto irruzione in casa dei suoi genitori a Cesena, terrorizzandoli e mettendo ogni stanza a soqquadro, nel tentativo di trovare collegamenti tra l’Autonomia e l’omicidio di Roberto Ruffilli da parte delle BR-PCC. Una sorta di mini-«teorema Calogero». La montagna aveva partorito un caccolo: dopo due ore a rovesciare e rovistare, avevano sequestrato un grammo di fumo e un pacchetto di cartine. Sequestro convalidato in pretura il giorno dopo.

A quell’assemblea in Aula Bianca, indetta per organizzare la «protesta dei vassoi» contro prezzo e pessima qualità delle mense, c’erano persone che ancora frequento e altre che non vedo da tempo ma alle quali mi uniscono le esperienze di allora. Di queste ultime mi viene in mente Peppe Voltarelli, oggi stimato cantautore, all’epoca soprannominato «Hobo».

La protesta scoppiò il 20 novembre. Terminato il pasto alla mensa di Piazza Verdi (era negli spazi delle ex-scuderie dei Bentivoglio, dove pochi anni dopo si insediò il centro sociale occupato Pellerossa e dove oggi c’è il Bentivoglio Club), centinaia di studenti non rimisero a posto i vassoi ma li portarono fuori, carichi di piatti e bicchieri, e li posarono sul pavé della piazza e di via Zamboni, a formare un serpentone lunghissimo. Più o meno la stessa scena di fronte alla mensa di viale Berti Pichat.

Simone, però, diede un tocco personale alla giornata: posò il suo vassoio non per terra, ma sul cofano dell’auto della Digos. Quelli si incazzarono, si incazzò pure lui, e finì che si prese una denuncia perché «in concorso con persona che non si è potuta identificare rendeva in tutto o in parte inservibili, pestandoli con i piedi, piatti e bicchieri della mensa universitaria» (dal Decreto di citazione a giudizio).

Sì, aveva quel genere di sbuzzo, e sembrava avercela in particolare con le auto. Una notte di qualche mese dopo, io, lui e non ricordo chi giravamo con secchio, colla e manifesti, attacchinando per chissà quale iniziativa. A un certo punto vedemmo un macchinone solingo, posteggiato in una viuzza della zona universitaria. Una Mercedes grigiofumo. Simone ebbe un guizzo e incollò il manifesto direttamente sul parabrezza, di fronte al posto di guida. Chissà gli scancheramenti, la mattina dopo.

Ma già allora sbagliava di grosso chi lo riteneva solo un autonomazzo, un esagitato. Era uno di quelli che andava a Parigi ai seminari del «Prof», a quei tempi ancora esule. Lo ricordo leggere e sottolineare i libri del Negri anni Ottanta: Lenta ginestra, L’anomalia selvaggia, Fine secolo e l’impenetrabile Fabbriche del soggetto, col suo sottotitolo neobarocco. Il rapporto di Simone col pensiero di Negri sarebbe rimasto intenso anche dopo. Nel 2002 fece un intervento dal palco, la sera che Negri venne a presentare Impero al TPO di viale Lenin.

Nel dicembre 1989, per protesta contro il disegno di legge Ruberti, dall’università di Palermo partì la Pantera. Nessuno la chiamava ancora così: si sarebbe guadagnata il soprannome solo a gennaio, non sto qui a raccontare perché. In poco tempo gli studenti occuparono quasi tutti gli atenei italiani. Quei primi mesi del ’90 furono per me cruciali, fondativi. Via Zamboni 38 fu il mio primo domicilio a Bologna.

Gennaio 1990, Simone a Scienze Politiche occupata. Fotogramma dal Videogiornale del Dams.

L’occupazione di Scienze politiche durò poco, finì già a febbraio, perché la sua prosecuzione fu messa ai voti e la mozione sconfitta, con strascichi di accuse incrociate tra le diverse anime del movimento. Si denunciò il ricorso alla vetusta tattica delle «truppe cammellate», si disse che al voto avevano partecipato anche i CP – Cattolici Popolari, i polli da batteria di CL – e perfino dei fasci. [Questa triste storia è raccontata da Valerio Evangelisti – all’epoca ricercatore a Scienze Politiche – et alii nell’articolo «Il ragno e la pantera», in Progetto Memoria. Rivista di storia dell’antagonismo sociale, anno 3, numero 7, luglio 1990.]

Un po’ di reietti di Scien.Po. – Simone compreso – li accogliemmo a Lettere, dove simili democraticismi non ci erano neanche passati per la testa. La nostra, non a caso, fu una delle esperienze più longeve d’Italia: a giugno c’erano ancora due aule autogestite.

Una volta – si era ormai a primavera inoltrata – un manipolo di CP entrò in Aula Bianca per fare una provocazione. La racconto come la ricordo. Nell’aula c’era solo Antonietta, e in particolare uno di loro la prese di mira, usando epiteti per lui dispregiativi come «puttana» e «lesbicona». Era uno conosciuto, con gli occhiali tondi e il capello lunghetto, da vorrei-sembrare-John-Lennon-ma-sono-un-règaz-di-Formigoni.

Quel pomeriggio Simone stava al Bar Piccolo, in Piazza Verdi. Quando seppe del blitz partì alla ricerca del tizio, lo scovò non so dove, l’afferrò per un orecchio e gli fece attraversare la piazza a calci nel culo e coppini, fino a portarlo al cospetto di Antonietta e obbligarlo a chiedere scusa. Non tanto per gli epiteti, che erano insulti solo per lui, ma per l’odiosa incursione. Dopodiché, giù altri coppini, e lo riportò dove l’aveva preso. Un grande. Come potevi non amarlo?

«Testa pensante e gentile», lo ha definito Flip, e gentile lo era anche ai tempi, ma con chi se lo meritava.

Insomma, fu in quella prima metà del ’90 che diventammo amici, e in seguito compagni di collettivo, quando insieme ad altri reduci della Pantera entrai nel Centro di Comunicazione Antagonista di via Avesella, nodo bolognese del Coordinamento Nazionale Antinucleare Antimperialista.

Il CNAA – per semplicità, «Coordinamento Anti-Anti» – era la struttura che si era data la vecchia Aut.Op. negli anni Ottanta. Oggi è ricordato soprattutto per i blocchi alle centrali nucleari – PEC del Brasimone, Trino Vercellese, Montalto di Castro – e i campeggi contro le basi NATO, pratica che risaliva a Comiso 1983 e di cui parlerò tra poco.

Il Coordinamento Anti-Anti sarebbe imploso intorno al ’93, lasciando sul campo principalmente due macroaree, oggi ancora riconoscibili, più un sacco di profughi incamminati in più direzioni. Ma sono andato troppo avanti. Torniamo all’immediato post-Pantera.

Nel novembre 1990 uscì il primo numero della rivista Luogo comune, su cui scrivevano molti ex di Potere Operaio e dell’Autonomia. Svariati di loro erano stati redattori della vecchia Metropoli. Alcune firme off the top of my head: Virno, Negri, Piperno, Enzo Modugno, Andrea Colombo, Augusto Illuminati… In quel primo numero, che nel nostro giro discutemmo in lungo e in largo, si parlava molto dell’«Esodo» come strategia. Simone l’aveva anticipata: da tempo un suo cavallo di battaglia era l’«esodo del 1321».

Nel 1321 gli studenti universitari abbandonarono Bologna, trasferendosi prima a Imola e poi a Siena. Un atto di protesta provocato dall’arresto di un fuorisede spagnolo, un certo Jacopo da Valenza, colpevole di una “fuga d’amore” con la figlia di un ricco notabile cittadino, ma chiaramente sotto c’era di più, c’era il modo in cui gli studenti si sentivano trattati. L’esodo privò Bologna di uno dei suoi principali indotti, gettando nella disperazione locandieri e bottegai. Il Senato felsineo dovette mandare a Siena un delegato, il giurista Jacopo Bottrigari, con l’incarico di negoziare le condizioni per un ritorno.

In diverse assemblee durante e poco dopo la Pantera, Simone aveva proposto di riprendere quella strategia: i fuorisede dovevano andarsene in massa, per mettere in ginocchio Bologna, trattare con l’università e il comune da un punto di forza, e farla finita con lo strozzinaggio degli affitti e le varie angherie che subivamo.

Il piano fu ritenuto suggestivo, ma inapplicabile.

4. 2 agosto 1990, uno «scambio di persona»

Il «caso Ramilli» ebbe il suo prologo il 2 agosto 1990, decennale della bomba alla stazione di Bologna, e il suo inizio ufficiale il 6 agosto, 45ennale dell’atomica su Hiroshima.

Da lì in avanti, per un paio d’anni, il processo a Simone fu una cause célèbre del movimento antagonista italiano. Tante attiviste e attivisti si fecero le ossa anche in quella campagna di solidarietà, soprattutto al Sud.

Ma bisogna spiegare il contesto, com’erano i campeggi anti-NATO.

Il primo – e il più famoso – fu a Comiso nel luglio-agosto 1983, contro l’installazione dei missili nucleari Cruise. La campagna contro gli «euromissili», le servitù militari e il ruolo dell’Italia come piattaforma per le guerre americane proseguì in quelle forme anche negli anni successivi. Ogni estate si organizzavano uno o più campeggi di lotta nelle vicinanze di basi NATO, quasi sempre al Sud o nelle Isole: Sigonella, La Maddalena, tre volte a Isola Capo Rizzuto… Dai campeggi si partiva per manifestazioni, blocchi, assemblee itineranti nelle località vicine. La partecipazione, va detto, non tornò mai ai livelli di Comiso: il campeggio dell’83 era stato organizzato da varie realtà non solo antagoniste ma del mondo pacifista e di una sinistra più ampia, mentre quelli dopo furono indetti quasi solo dal Coordinamento Anti-Anti.

Io, per vari motivi, partecipai a un solo campeggio, quello del ’92 a Brucoli, provincia di Siracusa, a una quarantina di minuti d’auto dalla base di Sigonella.

Dunque non c’ero, quel 29 luglio del ’90, quando compagne e compagni si insediarono al camping Sant’Antonio di Capo Rizzuto. A pochi chilometri di distanza c’era l’aeroporto S. Anna, che la NATO voleva ampliare e trasformare in una base per i cacciabombardieri F16. Una parte della popolazione non li voleva, e aveva già protestato in vari modi.

Per la mattina del 2 agosto, il movimento indisse una manifestazione a Catanzaro. Data e luogo simbolici, entrambi legati alla storia delle stragi di stato. Infatti il concentramento era in piazza Matteotti, di fronte al famigerato palazzo di Giustizia del processo di piazza Fontana. Il corteo era regolarmente autorizzato, con istanza di preavviso presentata in questura da «CASARINI Luca, nato a Mestre (VE) il […]».

Arrivarono circa 300 persone. Su quest’ordine di grandezza concordano tutte le relazioni di servizio dei carabinieri. Il corteo cominciò a sfilare intorno alle dieci. Un’ora e mezza dopo, l’Arma caricò da dietro i manifestanti, in quel momento fermi per consentire ai compagni di fare scritte sulle lamiere di un cantiere (e già che c’era, qualcuno ruppe i vetri di una sede neofascista). La carica provocò tafferugli.

Fu in quel frangente che E.B., tenente dei carabinieri, venne ferito all’occhio sinistro mentre inseguiva un giovane alto circa uno e novanta e coi capelli rossi. All’inizio E.B. non si accorse nemmeno di essere ferito: fu un commilitone, G.G.L., a dirgli che aveva sangue intorno all’occhio.

«[…] ho notato», scrisse G.G.L. nella sua relazione di servizio, «il Sig. Tenente Bxxxxxx che rincorreva un giovane molto alto, con bermuda, con maglietta chiara, capelli rossici [sic] non troppo lunghi ed occhiali neri, quando tutto ad un tratto vidi il Sig. Tenente che cadeva, allora mi sono avvicinato per soccorrerlo al quale [sic] notavo che all’occhio six era ferito e sanguinava, faccio presente inoltre che lo stesso non se ne era accorto e sono stato io che gli facevo notare che era ferito […]»

Il tenente E.B. disse di non aver visto il proprio aggressore. Non sapeva nemmeno dire da cosa fosse stato colpito, se da un pugno o da un oggetto contundente. In quel momento, del resto, era in corso una sassaiola in risposta alla carica di poco prima.

In questa ricostruzione, dunque, abbiamo tre personaggi-chiave: l’inseguitore, l’inseguito e l’ignoto che – non si sa in che modo – colpisce l’inseguitore. Ma la ricostruzione stava per cambiare.

Nel pomeriggio, infatti, in un bizzarro détournement, la descrizione del manifestante che Bxxxxxxx stava inseguendo divenne quella del suo aggressore. Accadde nelle relazioni di servizio di altri carabinieri.

«Durante la sassaiuola», scrisse il maresciallo capo G.B., «vidi il Sig. Tenente Bxxxxxxx Exxxxxxx, venirmi incontro, con il volto sanguinate [sic] e, dicendo che un giovane alto con i capelli rossi, gli aveva procurato le ferite».

«Notavamo il Signor Tenente Bxxxxxx», dichiararono il vicebrigadiere G.C. e due carabinieri della sua compagnia, «che veniva sgambettato da un manifestante, e poi successivamente ferito, con qualcosa che non riuscivamo a vedere, da un uomo dall’apparente età di anni 25-28 circa, di statura alta 1,90-1,93, corporatura snella, capelli rossi corti ondulati, con accento non meridionale […] Indossava un paio di pantaloncini tipo militare (corti), ed aveva al collo un foulard di tipo “Arabo”, che successivamente gli è servito per nascondersi il volto».

Il riferimento all’accento è curioso e potenzialmente rivelatore: quando lo avevano sentito parlare? E cos’aveva detto? La spiegazione arrivò qualche giorno dopo, quando il carabiniere R.G. dichiarò di

«ricordare l’inflessione dialettale dell’individuo in argomento in quanto, prima degli incidenti, nel corso della manifestazione, lo fiancheggiava dal lato sinistro da una distanza di mt. 1.5, dirigendo in direzione del Carabiniere con assiduità la seguente frase: “SIETE SERVI DEI SERVI, SERVI DEI SERVI”.»

Se la circostanza era autentica, dimostrava solo che alcuni carabinieri avevano già notato Simone prima degli scontri e plausibilmente, oltre a stamparsi nella memoria il suo aspetto (quello andava da sé), si erano legati al dito lo slogan.

Il 4 agosto la Legione dei Carabinieri di Catanzaro mandò alla Procura una segnalazione di notizia di reato dove si diceva: «Per quanto riguarda l’autore della lesione in pregiudizio del S. Tenente Bxxxxxxxxxx, sono [in corso] le indagini del caso, poiché il responsabile è stato notato da alcuni militari dipendenti e quindi sommariamente descritto. I predetti militari, interpellati, hanno fatto presente che rivendendolo [sic] sarebbero in grado di riconoscerlo senza ombra di dubbio.»

Da un’annotazione dei carabinieri di Isola Capo Rizzuto risulta che in quella fase Simone era già stato «individuato mediante ricognizione fotografica». «Un riconoscimento informale su fotocopie», stando alla Procura di Catanzaro. In parole povere, ai carabinieri erano state mostrate foto del corteo e/o di noti militanti, e loro, che avevano già Simone in testa, erano andati a colpo sicuro.

Come avrebbe detto l’avvocato Gamberini, Simone era «troppo riconoscibile per non essere riconosciuto».

5. Il blitz di Capo Rizzuto, la fuga, la cattura

Alle sei di sera del 6 agosto, i carabinieri entrarono in forze al campeggio di Capo Rizzuto. Cercavano l’uomo alto coi capelli rossi… e lo videro subito, seduto al bar.

Simone aveva il ginocchio sinistro fasciato. Si era fatto male qualche giorno prima, era anche andato in pronto soccorso a Crotone. Per via del ginocchio valgo, era facilmente soggetto a dolori articolari o meniscopatie. Nelle relazioni di servizio sul blitz, invece, il dettaglio della fascia – più volte ribadito – sembra voler alludere a una ferita riportata negli scontri.

I carabinieri lo raggiunsero e lo attorniarono. Simone, stupito e allarmato per l’irruzione, si alzò di scatto. Fecero per bloccarlo, gli chiesero i documenti, lui si divincolò e urlò per chiamare i compagni. Secondo una relazione di servizio, gridò questa frase: «Ci sono i carabinieri assassini!» Mah.

Ad ogni modo i compagni accorsero e affrontarono gli uomini in divisa, gridarono «Andate via!», volarono slogan e insulti. Nel parapiglia, un carabiniere afferrò di nuovo Simone per un braccio. Simone, si legge in una relazione, oppose «una resistenza SERVAGGIA [sic]». Ormai aveva capito che volevano proprio lui, anche se non sapeva il perché. Mentre arrivavano altri militari, scappò verso l’uscita posteriore del camping, zoppicando, affiancato da un altro compagno. Due carabinieri li videro, uscirono da dov’erano entrati, salirono in macchina e fecero il giro per intercettarli.

Avvistarono Simone mezzo chilometro più in là, lungo una strada in mezzo ai campi. Lo superarono e lo fermarono con l’auto di traverso. Stando alla loro versione, lui fece ancora resistenza e gridò loro: – Schiavi dello Stato! – Un’altra espressione che mi suona improbabile, soprattutto in un frangente così. Comunque, lo ficcarono nell’auto e lo portarono in caserma a Crotone, dove un carabiniere, per caso «transitando per un corridoio» (magari fischiettava pure), lo riconobbe come «la persona che il giorno 2 agosto 1990 in Catanzaro, aveva sferrato un pugno all’occhio del S. Tenente dei Carabinieri Bxxxxxxx Exxxxxx».

Radio locali spararono la notizia e ci ricamarono sopra. Dissero che le forze dell’ordine, in una grossa operazione con tanto di elicotteri, avevano dato la caccia per ore a «un brigatista», riuscendo infine a catturarlo.

6. I processi di Catanzaro e la mobilitazione

La mattina dopo, Simone fu processato per direttissima per quanto avvenuto al campeggio. Patteggiò una condanna di otto mesi con la condizionale per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e vilipendio dell’Arma dei Carabinieri.

Era a piede libero, perciò tornò a Cesena, ma il giorno dopo la Procura di Catanzaro fece richiesta di custodia cautelare per il ferimento di Bxxxxxxx. Il 13 agosto i carabinieri arrestarono Simone e lo portarono in carcere a Forlì. Il 17 agosto, eccolo di nuovo a Catanzaro, davanti al Gip Salvatore Curcio, che almeno revocò la custodia in carcere e la convertì in arresti domiciliari, per motivi di salute: «il Ramilli», scrisse, «è affetto da patologia cardiaca individuata nel blocco di branca destra».

Il 24 agosto, accogliendo un’istanza della difesa, il Gip convertì gli arresti domiciliari in obbligo di firma presso i carabinieri di Cesena e divieto di uscire dall’Emilia-Romagna.

Un mese più tardi, 23 settembre, lo riportarono a Catanzaro per l’incidente probatorio. Durante quest’ultimo, il tenente Bxxxxxx lo riconobbe in un confronto «all’americana», e anche qui tornano in mente Piazza Fontana e il caso Valpreda: Simone fu messo accanto ad altri due uomini – due carabinieri – «il più possibile somiglianti». In realtà, come si legge nel verbale, uno era alto 1,79 e l’altro 1,71. Non solo: uno dei due aveva quarant’anni (Simone ne aveva ventitre). Avevano almeno i capelli rossi? Non c’è scritto.

Roma, Palazzo di Giustizia, 16 dicembre 1969. Il confronto all’americana per identificare Pietro Valpreda.

Il processo di primo grado si tenne un anno dopo. Il 16 settembre 1991 Simone ricevette una condanna durissima: due anni e due mesi di carcere, che si sommarono agli otto mesi già patteggiati, perché gli venne negato il cumulo giuridico della pena. Non gli fu riconosciuta alcuna attenuante generica.

L’avvocato Gamberini annunciò il ricorso in appello, e partì una campagna nazionale di solidarietà. Una petizione raccolse centinaia di adesioni individuali e collettive nella sinistra, nell’arcipelago pacifista, nel cattolicesimo del dissenso. Uno dei primi firmatari fu padre Ernesto Balducci. Ricordo benissimo la sera in cui Simone mi portò a una sua conferenza e lo aspettammo, e lo ringraziò di persona per l’appoggio.

A Roma fu stampato un manifesto da affiggere in tutta Italia che lasciò Simone perplesso ma pazienza. Rimase celebre per il titolo un po’ sopra le righe: «La NATO si vendica su Simone Ramilli!»

A sbattersi parecchio furono le compagne e i compagni calabresi: realtà come il centro sociale Gramna di Cosenza e il collettivo Barricada di Catanzaro organizzarono assemblee, convegni, eventi politici e musicali.

Il 26 maggio 1992, alla vigilia del processo d’appello, a Cosenza si tenne un grande concerto per aiutare Simone con le spese legali (otto milioni di lire solo per il primo grado). Si esibì il meglio dell’allora giovanissima scena hip-hop/ ragga italiana: 99 Posse, AK47, Lou X, Sud Sound System, Nuovi Briganti…

L’indomani, a Catanzaro, ci fu la manifestazione nazionale. Le compagne e i compagni trovarono il percorso del corteo pieno di scritte di fasci contro Simone, e si misero a cancellarle e correggerle.

Catanzaro, 27 maggio 1992. Corteo di solidarietà a Simone, un compagno corregge una scritta neofascista. Fotogramma di un video girato da Bernardo Iovene.

Stavolta, finalmente, andò come doveva andare dal principio: Simone venne assolto per non aver commesso il fatto. Bastò applicare la logica più elementare: «l’uomo alto dai capelli rossi», ammesso e non concesso che fosse lui, correva dando le spalle al tenente e stava diversi metri avanti, come avrebbe potuto colpirlo con un pugno?

Era finita bene, ma la vicenda carceraria e processuale lo aveva segnato. Nel giro di pochi anni si allontanò dalla militanza, almeno da quella in senso stretto. Anche perché, nel frattempo, gli avevano diagnosticato la malattia.

Di tutta la storiaccia, serbò sempre il ricordo migliore per i compagni calabresi, per la solidarietà e l’affetto che gli avevano dimostrato. E una sera di ben ventidue anni dopo (ventidue spaccati più un giorno!), ringraziandoli, li commosse. Anche questo è un aneddoto da raccontare.

Nel tardo pomeriggio del 28 maggio 2014 Giuliano Santoro presentò il suo libro Cervelli sconnessi alla Ubik di Bologna. Ne discutemmo con lui io, WM2, Marco Trotta e Mazzetta (anche lui un ex-compagno di Pantera). Terminato l’incontro, ci dirigemmo verso Piazza Verdi dove, coincidenza tutta cosentina, Claudio Dionesalvi stava per presentare la riedizione de Il derby del bambino morto di Valerio Marchi.

Era stata una giornata particolare, in zona universitaria. In piazza c’erano freschi reduci dello sgombero avvenuto poche ore prima, quello dello studentato occupato Taksim di via Zanolini.

Claudio.

Claudio l’avevo conosciuto nel ’92 al campeggio di Brucoli, era uno dei fondatori del Gramna e ai tempi si era fatto il mazzo per Simone. A un certo punto, mentre la presentazione stava finendo, all’altro capo della piazza apparve – alla sua maniera, cioè a sorpresa, come sempre – proprio lui, Simone. Lo vidi che passeggiava cogitabondo, ignaro dell’iniziativa e del fatto che fossimo lì.

– Sapete chi c’è là? – dissi a Claudio e Giuliano, indicando davanti a me. – Quello è Simone Ramilli.

Claudio si emozionò: – Simone? Non lo vedo da almeno vent’anni!

Quanto a Giuliano, che è più giovane di noi, per lui Simone era addirittura un personaggio mitologico.

– Aspettate che vado a chiamarlo, ve lo porto qui.

Lo raggiunsi e mi salutò con un gran sorriso.

– Simone, sai chi c’è là? Claudio Dionesalvi. Claudio del Gramna di Cosenza, te lo ricordi?

– Claudio?! Se me lo ricordo? Ma scherzi?

Baci e abbracci, e volentieri si aggregò al gruppo. Andammo a zonzo, poi prendemmo delle pizze e andammo a mangiarle nel retro di Modo Infoshop, in via Mascarella. A che serve una libreria amica se non puoi andarci a mangiare una pizza alla bisogna?

Raccontai agli ospiti che lì, dove stavamo chiacchierando, era morto Francesco Lorusso. Anche nel ’77 quel posto era una libreria, la libreria anarchica «Il Picchio».

L’11 marzo, colpito dal carabiniere Tramontani all’incrocio con via Irnerio, Francesco riuscì a risalire per qualche metro via Mascarella, sanguinando e barcollando, poi i compagni lo presero e lo portarono al Picchio. Arrivò un’ambulanza, ma era tardi. Quando raggiunsero l’ospedale, poterono solo stilare il referto di morte. Dico da anni che Modo Infoshop dovrebbe mettere una targa.

Il retro di Modo Infoshop, circa 2014.

Eravamo immersi in quell’atmosfera quando Simone disse a Claudio:

– È stato grazie a voi, a voi del movimento calabrese, se ho conservato la fiducia nei compagni. È grazie a voi se, nonostante tutto, sono rimasto un comunista.

Claudio aveva gli occhi lucidi.

Noi eravamo «gli autonomazzi». Oggi siamo vecchi scureggioni sentimentali.

7. La malattia, la nuova vita

Problemi di salute, Simone ne aveva sempre avuti. I medici avevano in parte attribuito alla tumultuosa crescita in altezza i suoi «disassamenti» (aveva l’anca e la spalla sinistra un po’ più alte delle destre), le ipostenie (stanchezza nei muscoli), i problemi al rachide (da cui una certa rigidità nei movimenti, che col tempo trasformò in andamento solenne), i mal di schiena che nei periodi di dolore acuto gli rendevano difficile persino camminare. Uno di quei periodi fu nella seconda metà del ’90, mentre elaborava i traumi dell’estate e cercava di tenere a bada lo stress per il processo che l’attendeva. E poi c’erano quei problemi al cuore, che lo avevano tirato fuori di galera ma ovviamente lo preoccupavano.

Nel 1993, secondo i documenti che ho consultato, gli diagnosticarono anche la sindrome di Tourette, ma non ricordo in lui le manifestazioni comunemente associate a quel disturbo. Qualche tic, ma i tic tipici della Tourette si possono controllare, forse era il suo caso. Coprolalia? No, anzi, parlava controllato e addirittura forbito. Deficit di attenzione? Non saprei: leggeva e studiava un casino, teneva conferenze e seminari, ha scritto cinque libri… Sei, se si conta Roqk, il romanzo ancora inedito.

Nel 1995, la scoperta: il male di cui soffriva era la trombocitemia essenziale. Il suo midollo osseo produceva troppe piastrine, il suo sangue era soggetto a «ipercoagulazione», con forte rischio di trombosi. Diversi dei sintomi accusati negli anni – la cardiopatia, i dolori alle articolazioni e alle ossa – erano associabili alla malattia.

Il farmaco che gli prescrissero fu l’Onco Carbide (idrossiurea), un chemioterapico per bocca, capsule rigide da mandare giù con molta acqua.

L’idrossiurea è un farmaco citotossico e «mielosoppressivo», blocca i processi in corso nel midollo osseo e dunque ha come principali effetti collaterali anemia, astenia (perdita di tono muscolare, stanchezza) e leucopenia (diminuzione dei globuli bianchi). Per questo si è ipotizzato che alla lunga possa favorire la leucemia. Gli studi al riguardo, se ho ben capito, non confermano né smentiscono. Altri effetti indesiderati sono disturbi gastrointestinali ed eruzioni cutanee. Durante i periodi di assunzione, è consigliabile non esporsi ai raggi solari.

Per qualche anno, Simone fece il giro degli ospedali e centri ematologici: Bologna, Cesena, Genova, Pesaro, Parigi, Milano… Ma l’esperienza del carcere in Calabria, breve ma dura, gli aveva lasciato una spiccata claustrofobia, che lo assaliva anche in ospedale. Avrebbe sempre temuto i ricoveri.

Non parlava della malattia né della chemio, se non con pochissime persone. Chi sapeva, assecondava quel suo desiderio, che in realtà era insofferenza.

Prese l’Onco Carbide fino al 2001. Quell’anno sospese del tutto farmaci e controlli, per intraprendere un proprio percorso di autocura.

Per il viatico della propria malattia, infatti, si era interessato alla malattia in generale, all’inizio partendo – così l’ho ricostruita – da una critica alla medicina capitalistica tipica degli anni Settanta. Al CCA di via Avesella, che fu la nostra sede politica nel periodo 1990-93, girava un vecchio opuscolo dell’SPK (Sozialistischen Patientenkollektiv, Collettivo dei Pazienti Socialisti dell’ospedale universitario di Heidelberg), «Fare della malattia un’arma». Simone lo aveva letto.

Diventò naturopata e nel 2005 fondò addirittura una sua disciplina, la psicobiotica.

Non è questa la sede per disquisire sulla fondatezza o meno di tutto quel che diceva o scriveva. Il nocciolo rimaneva che a farci ammalare sono i rapporti sociali. E come potrei non essere d’accordo? In linea di massima è così: la società capitalistica ha un suo complessivo effetto nocebo. Osservazioni molto chiare su questo le fa Mark Fisher nel quinto capitolo di Realismo Capitalista, dove propone di «ripoliticizzare la malattia mentale» (ma vale per la malattia tout court). A volte è così anche in senso stretto: i rapporti sociali possono essere causa diretta della malattia. Antropologia medica ed etnopsichiatria si occupano di questo. Anche a livello più molecolare, lo studio dei meccanismi epigenetici va in quella direzione.

Però da lì Simone partiva per una tangente new-agey che personalmente mi tangeva poco. Lo dico sinceramente, molte cose mi lasciavano perplesso (i «Ramilli Flowers», per dirne una), ma non mi interessa disquisirne ora. Me ne fotto di apparire poco critico nei confronti delle sue tesi e del suo approccio. Non sono il Cicap, mica devo fare debunking a ogni costo. Sto ricordando un amico e un compagno a cui volevo bene.

8. Gli ultimi anni di lotta

Nel 2015 riprese esami e controlli: i medici constatarono una splenomegalia (ingrossamento della milza) e un esame del sangue rivelò che era in corso una leucocitosi, cioè un eccessivo aumento dei globuli bianchi, a volte indicativo di tumore osseo o leucemia.

Seguì una biopsia al midollo, e la diagnosi fu netta: la trombocitemia era diventata mielofibrosi con osteomielosclerosi. In parole povere, nel midollo osseo le cellule staminali che producono il sangue erano in diminuzione, sostituite da tessuto fibroso e osseo. Le conseguenze erano molteplici: i globuli rossi avevano forme anomale, la milza si era ingigantita, Simone era costantemente anemico… Riprese ad assumere l’Onco Carbide, ma sospese il trattamento dopo sei mesi.

Nel febbraio 2016 l’ASL di Bologna gli riconobbe un’invalidità del 75%. In pubblico, nondimeno, era iperattivo, in eruzione perenne come lo Stromboli. Visite, seminari, conferenze, libri, presentazioni, abbigliamento… e anche un ritorno all’attivismo, a una scrittura più militante, sebbene lontana dal vecchio stile post-operaista. Nel 2017 pubblicò il pamphlet Appello agli abitanti della Terra contro il cancro della paura.

A partire dal 2016, per tre edizioni, fu tra i protagonisti del Festival della migrazione di Modena, tramite cui avviò una collaborazione con settori del mondo cattolico. Nel 2018 contribuì al libro collettaneo Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni.

Nel maggio 2018 la sua salute peggiorò ancora: astenia, anemia, aggravamento della leucocitosi… Gli diedero di nuovo l’Onco Carbide, ancora una volta sospeso dopo sei mesi. «Per inefficacia», si legge nella sua cartella clinica.

Nel gennaio 2019, a Bologna, finì al pronto soccorso per via dell’astenia. Non riusciva a stare in piedi. Lo ricoverarono e gli prescrissero ancora l’Onco Carbide. Nonostante il parere contrario dei medici, firmò per essere dimesso.

Di lì a poco, una nuova biopsia midollare confermò che l’osteomielosclerosi avanzava. Gli proposero il ricovero e un trattamento preliminare in vista di un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche.

Ho letto di che si tratta sul Manuale MSD, cercando di vedere le opzioni dal punto di vista di Simone: mesi di degenza tra prima e dopo, assunzione di immunosoppressori per prevenire la malattia del trapianto, probabilità fino al 40% che la malattia si ripresentasse… Simone rifiutò. A quel punto gli prescrissero una terapia finalizzata al controllo dei sintomi.

Il 5 maggio fu ricoverato a Cesena per dispnea ingravescente (cioè respirava sempre più a fatica), astenia, edemi declivi (cioè gambe gonfie) e febbre. Oltre alla milza, risultava ingrossato anche il fegato. Lo rimisero in sesto per quanto possibile, gli fecero una trasfusione, ma gli dissero che la mielofibrosi era in progressione leucemica, e di nuovo proposero il trapianto di staminali. Simone prese tempo. Lo dimisero.

Due giorni dopo, con molta fatica, presentò il suo ultimo libro alla Ubik di Bologna. Flip, nel vederlo, trasecolò.

Il 10 luglio, ignaro dei dettagli ma vedendo che stava peggio del solito, trascorsi la serata con lui e altri vecchi amici. Matilde non lo aveva mai incontrato prima. Rientrando le dissi:

– Sono contento che tu abbia parlato con Simone, lo conosco da quasi trent’anni, ne abbiamo passate tante, è una bella persona.

– È molto simpatico, – disse lei.

A fine luglio la condizione di Simone, ormai leucemico tout court, precipitò. Non riusciva a respirare, e tornò in ospedale. L’1 agosto lo attaccarono all’ossigeno criogenico e prescrissero vari farmaci, tra cui il solito Onco Carbide.

Ma era tardi.

Se ne andò il 3 agosto.

Due giorni dopo avrebbe compiuto 52 anni.

Simone, primi anni Novanta.

9. E dunque…

Qualcuno sosterrà che il suo rifiuto delle cure “canoniche” – tutti quegli anni senza chemio né esami, l’ostinazione nel non volere il trapianto – abbia fatto peggiorare il male.

Chi gli era più vicino, all’opposto, dice che il percorso intrapreso lo fece vivere meglio, e più a lungo di quanto ci si aspettasse.

Io non so pronunciarmi al riguardo. Ma ho provato, per quanto possibile, a mettermi nei suoi panni. Penso che considerasse la malattia del sangue e l’Onco Carbide più o meno alla medesima stregua, che la prospettiva di stare a lungo in ospedale lo facesse impazzire, e che immaginasse la vita da trapiantato appena migliore di quella che già faceva, dunque il gioco non valeva la candela.

Non so pronunciarmi, dicevo. Ma so che ha vissuto una vita piena. E ha fatto star bene altre persone.

È passato un anno, e ci siamo leccati le ferite, e ciascuno di noi ricorda dov’era quando arrivò la notizia. Per me, quella panchina a Ventotene sarà sempre legata a Simone, che forse su quell’isola non ci mise mai piede. E La città e i cani di Vargas Llosa sarà sempre il romanzo che stavo leggendo quando mi dissero che il mio amico era morto.

Ho elaborato il lutto componendo il puzzle.

C’è ancora molto lavoro da fare. Intanto, spero di aver messo un po’ d’ordine.

Te lo dovevo, Simone. E lo dovevo a me stesso.

Ora ti lascio andare. È tempo.

Addio, compagno techno-bohemian.

Ventotene – Bologna, 03/08/2019 – 03/08/2020.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)