Atto I. Il potere delle multinazionali

Secondo il rapporto 2020 “Top 200. La crescita del potere delle multinazionali”, elaborato dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo, le imprese multinazionali sono 320.000 e occupano 130 milioni di dipendenti, pari al 4% degli occupati mondiali. Il loro fatturato è pari a 132mila miliardi di dollari, con profitti netti pari a 7.200 miliardi di dollari. Il 14% di questo fatturato è coperto dalle prime 200 imprese multinazionali.

Molte multinazionali hanno un fatturato superiore al Prodotto Interno Lordo degli Stati: nella comparazione, nei primi 100 posti compaiono 42 multinazionali (con la prima al 25esimo posto). Ma se il confronto viene effettuato tenendo conto delle entrate degli Stati e dei fatturati, le multinazionali presenti nei primi cento posti diventano 69 (con la prima al 13esimo posto).

Sempre secondo tale rapporto, le società quotate in Borsa sono circa 41.000, con un capitale complessivo di 84mila miliardi di dollari, pari al Pil dell’intero pianeta.

Tra gli azionisti delle prime 10.000 di queste società figurano per il 41% investitori istituzionali (assicurazioni, fondi di investimento, fondi pensione), per il 27% azionariato diffuso, per il 14% investitori pubblici, per l’11% imprese private e per il 7% investitori individuali.

I primi dieci fra gli investitori istituzionali gestiscono da soli il 57% della ricchezza totale finanziaria, mentre fra gli investitori pubblici, è il capitale pubblico cinese a fare la parte del leone (57%).

Come evidenziano i dati, siamo in presenza di una ricchezza enorme, sempre più concentrata in poche mani. Ma quanto di questa ricchezza ritorna alla collettività attraverso le tasse?

Atto II. Il ruolo dell’elusione fiscale

Per ridurre il carico fiscale, le multinazionali utilizzano diverse tecniche. Quella più semplice consiste nella creazione di una società controllata con sede in un paradiso fiscale, in cui spostare gli utili conseguiti dalle altre società del gruppo.

Un’altra tecnica è quella del transfer pricing, che consiste nell’effettuare transazioni (prestiti, cessioni di marchi e brevetti o servizi) tra società che fanno capo a una controllante che ha sede in un paradiso fiscale.

Nessun paese europeo rientra nella cosiddetta “lista nera” dei paradisi fiscali adottata dal Consiglio d’Europa. Eppure, non c’è alcun dubbio che alcuni Stati membri della UE svolgano un ruolo centrale nel trasferimento di capitali verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata.

Uno degli indizi dell’importanza di alcuni centri finanziari europei nel sistema internazionale dell’elusione fiscale, è dato dagli enormi flussi di investimenti diretti esteri che vi si dirigono.

Lo conferma la “Relazione sui reati fiscali e l’evasione” del Parlamento Europeo, che evidenzia come l’elevato livello di investimenti esteri rispetto al Pil in Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Olanda sia solo in parte spiegato da attività economiche effettive.

Parte degli investimenti esteri è destinato, infatti, a sussidiarie o “società a destinazione specifica”. Si tratta di società “buca-lettere”, cioè entità giuridiche senza consistenza fisica e che non svolgono alcuna attività economica reale, costituite per minimizzare il carico effettivo globale delle multinazionali.

Esempi eclatanti sono l’Olanda e il Lussemburgo (e in terz’ordine l’Irlanda). Nonostante si tratti di due nazioni piccole per dimensioni economiche e demografiche, Lussemburgo e Olanda attraggono più investimenti diretti esteri della Cina.

Nel complesso, i livelli degli investimenti esteri nei due paesi europei sono di poco inferiori a quelli degli Stati Uniti, la più grande economia al mondo.

Per avere un’idea, si consideri che, nel 2019, il livello di investimenti esteri in ingresso in Olanda era di 4.445.969 milioni di dollari, in Lussemburgo di 3.422.838 milioni. Ovvero, rappresentava il 4.928% del Pil del Lussemburgo e il 490% di quello dell’Olanda. Valori stratosferici che, però, scendono al 185% e al 193% del Pil quando si escludono gli investimenti verso le società a destinazione specifica.

In altri termini, ben il 96% dello stock di investimenti esteri in entrata in Lussemburgo, il 60,6% di quelli in Olanda, è riconducibile a società a destinazione specifica o “buca-lettere”.

Grazie ai meccanismi sopra illustrati, circa il 40% degli utili delle multinazionali imbocca la strada dell’elusione fiscale: si tratta, secondo la stessa Ocse, di quasi 800 miliardi di dollari che provocano una perdita fiscale agli Stati pari a 240 miliardi.

Per dare un solo esempio concreto, leggendo il bilancio 2020 di Amazon, si evince che la sede europea del colosso dell’e-commerce, ha toccato i 44 miliardi di fatturato, con un balzo di 12 miliardi rispetto all’anno precedente, grazie al crollo della vendita al dettaglio determinata dal lockdown della pandemia. Alla “costola” europea di Amazon fanno capo tutte le vendite realizzate in Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Svezia e Polonia, ma la sede fiscale si trova in Lussemburgo, dove Amazon ha presentato una chiusura dei conti con una perdita di 1,2 miliardi (giustificati con le spese per gli investimenti), che, stante la legislazione fiscale del Granducato, garantisce alla multinazionale 56 milioni di crediti d’imposta, oltre ad una serie di ulteriori agevolazioni fiscali. Risultato finale: nel 2020, Amazon europea con un fatturato di 44 miliardi non ha versato un euro al fisco.

Atto III. Focus sulle piattaforme soft web

Negli Stati Uniti in data 22 dicembre 2017 è stata varata, dall’Amministrazione Trump, la riforma fiscale “Tax Cuts and Jobs Act”. Relativamente alla tassazione delle corporate americane, i punti centrali di tale riforma sono i seguenti:

-Riduzione permanente dell’aliquota fiscale societaria dal 35% al 21%, a partire dall’1 gennaio 2018

-Introduzione di un nuovo sistema di tassazione territoriale[1] e di un’imposta una tantum (c.d. «one-time transition tax» o «repatriation tax») sul rimpatrio di utili generati e accumulati all’estero prima del 2018 da società americane (aliquota del 15,5% sulla liquidità e dell’8% sugli asset non liquidi). Obiettivo è quello di favorire il rimpatrio di capitali «parcheggiati» all’estero

-Deducibilità immediata delle spese di investimento limitatamente ai prossimi cinque anni (entro fine 2022) per spingere le imprese ad accelerare le loro decisioni in materia.

Tale riforma è quella attualmente in vigore. La nuova amministrazione Biden ha dichiarato di volerla modificare portando l’aliquota sui profitti al 27% per quanto riguarda le imprese Usa. La proposta di introdurre un’aliquota minima al 15%, come proposto dal G7, rischia di favorire un dumping fiscale verso il basso. È un po’ come il gioco delle tre tavolette. Da un lato, a parole, si dichiara che è scandaloso che le grandi multinazionali paghino così poche tasse, dall’altro di opera, con la scusa di ridurre l’elusione fiscale, in direzione opposta.

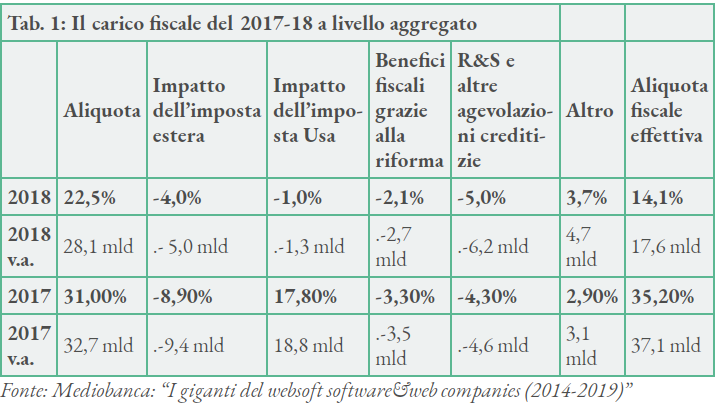

Secondo il report Mediobanca “I giganti del websoft software&web companies (2014-2019)”, nel 2018 gli effetti di tale riforma per le multinazionali WebSoft si riflettono in €1 mld di imposte in meno (rispetto ai € 18 mld di imposte in più del 2017), in gran parte come conseguenza dei benefici fiscali relativi alle rettifiche nelle stime del calcolo della one-time transition tax

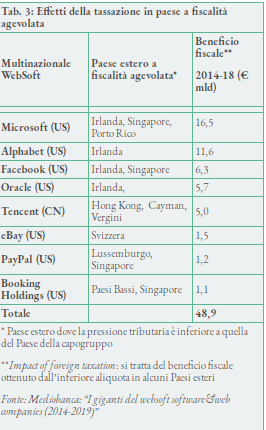

Occorre inoltre considerare che nel 2018 circa la metà dell’utile ante imposte delle multinazionali WebSoft è tassato in Paesi a fiscalità agevolata: ciò ha permesso un risparmio fiscale cumulata nel 2014-18 di quasi €49 mld (Tab. 3).

La tassazione in Paesi a fiscalità agevolata combinata alla riforma fiscale statunitense, pienamente recepita dagli annual report 2018, e ai crediti d’imposta sulle spese in ricerca ha fatto sì che nel 2018 l’aliquota media delle multinazionali WebSoft risultasse del 14,1%, di gran lunga inferiore a quella ufficiale del 22,5% (di cui: 21% USA, 25% Cina, 29% Germania e 31% Giappone) e più di 20 punti percentuale inferiore a quella del 2017 (Tab. 1).

Se analizziamo i dati, disaggregando per le principali piattaforme attive, la tab. 2 ci mostra il tasso effettivo di imposizione sui profitti rispetto a quello ufficiale. Con l’esclusione della SAP, che opera in Germania (ed è quindi sottoposta al sistema fiscale di quel paese), tutte le altre, siano esse statunitensi, cinesi o giapponesi, mostrano una riduzione del carico fiscale che va dai 2/3 nel caso di Oracle a meno del 10% nel caso di Booking.

Tale riduzione è analizzata più in dettaglio nella Tab. 3. Nel periodo 2014-2018 circa la metà dell’utile ante imposte delle piattaforme digitali è tassato in Paesi a fiscalità agevolata, con conseguente risparmio fiscale cumulato di quasi €49 mld.

Si distinguono Microsoft, Alphabet e Facebook per aver risparmiato rispettivamente €16,5 mld, €11,6 mld e €6,3 mld nel 2014-2018

Nel periodo 2014-2018 la tassazione in Paesi a fiscalità agevolata ha determinato per Apple un risparmio fiscale cumulato che sfiora i €25 mld

L’impatto della tassazione in Paesi a fiscalità agevolata ha determinato un tax rate effettivo del 14,1% che altrimenti si sarebbe attestato al 18,1%

Con riferimento al caso specifico dell’Italia il report di Mediobanca analizza le principali piattaforme che hanno sede in Italia con delle filiali nazionali[2]. Nel corso del 2018, il report evidenzia come in Italia rimane solo il 14,0% della liquidità totale, mentre attraverso il sistema di cash pooling l’84,7% va a confluire in paesi a fiscalità agevolata.

Atto IV. Conclusioni

Ora abbiamo qualche strumento in più per comprendere la natura di questa proposta. Se da un lato di principio, l’obiettivo può essere condivisibile (pensare una politica fiscale comune che elimini il dumping fiscale, obiettivo che finora ha trovato d’accoro i G7 finanziario ma che difficilmente potrà essere accettato già solo a livello di G20), dall’altro la sua messa in pratica non corrisponde ad un aumento dellea tassazione complessiva sulle multinazionali. E infatti il provvedimento del G7 finanziario è stato accolto con un plauso da Google, Amazon e Facebook, ovvero da tre delle principali multinazionali che dovrebbero subire la svolta imposta dai Governi in direzione della giustizia fiscale.

E ne è chiara la ragione: l’aliquota del 15% è solo leggermente superiore a quella che oggi pagano le multinazionali in paesi a fiscalità agevolata, come l’Irlanda (12,5%), ma ovviamente molto inferiore a quella che le multinazionali pagano in tutti gli altri Paesi (con una media impositiva del 26%).

Ecco allora il vero elemento storico dell’intesa raggiunta al G7: vanificare l’elusione fiscale, trasformando l’intero pianeta in un paradiso fiscale per le multinazionali.

È come eliminare la precarietà, rendendo tutti ugualmente precari.

In Italia oggi una persona con reddito fino a 15.000 euro paga il 23%; con reddito fino a 28.000 euro paga 3.450 euro più il 27% della parte eccedente i 15.000 euro; con reddito fino a 55.000 euro paga 6.960 euro più il 38% della parte eccedente i 28.000 euro.

Fra qualche anno – perché l’intesa del G7 dovrà essere sottoposta al G20 e successivamente all’Ocse – imprese multinazionali che fatturano 523.964 miliardi di dollari (Walmart), 280.522 miliardi (Amazon), 260.174 miliardi (Apple) pagheranno sugli utili il 15%.

Note:

[1] * “Transition from a worldwide tax system to a territorial tax system”, ovvero passaggio da un sistema fiscale su base mondiale a uno su base nazionale con utili tassati dove vengono generati. Il cambio di metodo di tassazione fa venire meno la convenienza a non rimpatriare utili

[2] La lista è la seguente: Amazon City Logistica s.r.l, Amazon Italia Customer Services s.r.l, Amazon Italia Logistica s.r.l., Amazon Italia Services s.r.l, Amazon Italia Transport s.r.l, Amazon Data Services Italy s.r.l, Amazon Online Italy s.r.l, SAP Italia S.p.A, Microsoft s.r.l, Oracle Italia, Bonprix s.r.l. QVC Italia s.r.l, Google Italy s.r.l, Expedia Italy s.r.l, ADP Employer Services Italia S.p.A., Slesforce.com Italy s.r.l, Booking.com (Italia) s.r.l, Facebook Italy s.r.l, Uber Italy s.r.l. Alibaba Italy s.r.l.