di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni*

1. Weird fiction

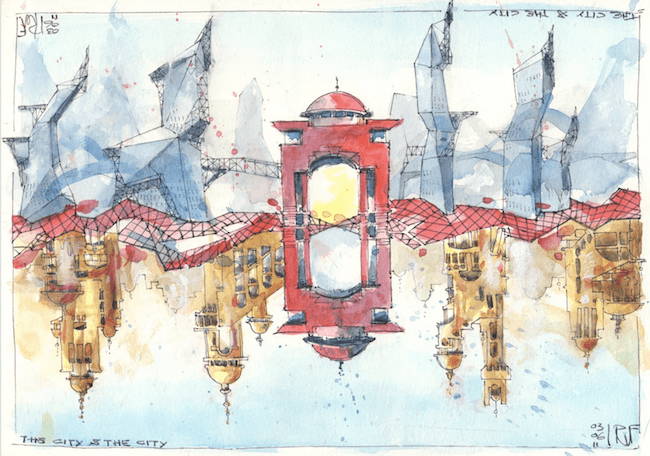

Cominciamo dalla “trama ontologica” di un romanzo uscito qualche anno fa. In un’epoca imprecisata ma contemporanea, in zona balcanica, due città che tutto – storia, lingua, geografia – apparenta, hanno imboccato vie diverse. Besźel ha scelto di vivere un tempo più lento, fatto di strade tranquille e polverose, edifici un po’ malandati ma a loro modo accoglienti, poche automobili e l’ubiqua presenza di vecchi caffè e bancarelle. È una città in cui non succede molto e dove l’economia procede lenta, più sul valore d’uso che su quello di scambio. Ul Qoma si è invece tuffata decisa nel flusso della modernità e ha quindi i suoni, i colori e le geometrie di tutte le grandi metropoli internazionali; i grattacieli e il traffico incessante di auto lussuose testimoniano di un’economia in rapida espansione, animata da un’umanità in piena “grande trasformazione” antropologica. Come accade anche nella penisola dei campanili, la rivalità fra le due città nasce proprio dalla vicinanza geografica: così i cittadini dell’una non perdono occasione per ironizzare sul modo di vita dell’altra e ciascuna sprezza, e segretamente desidera, ciò che l’altra ha.

Uno scenario piuttosto normale, salvo per un dettaglio: Besźel e Ul Qoma occupano lo stesso spazio geografico; non sono solo spazialmente contigue, ma sovrapposte, coincidenti. Sono poche le strade, gli edifici e le piazze che appartengono integralmente a una sola città: la maggior parte degli spazi urbani è condiviso fra le due secondo ritagli variabili (può capitare, ad esempio, che il basamento di un edificio sia in entrambe le città, i primi piani appartengano a Ul Qoma e gli ultimi piani a Besźel). E poiché le due città godono di completa autonomia legislativa ed esecutiva, le leggi che si applicano dipendono, punto per punto e soggetto per soggetto, dall’appartenenza all’una o all’altra comunità urbana.

La distinzione fra le due – e la possibilità, per ciascuna di esse, di continuare a funzionare alla propria maniera – si fonda su un lungo e accurato addestramento. Agli abitanti di ciascuna comunità viene insegnato, fin da piccolissimi, a ignorare tutto ciò che appartiene all’altra, spingendo ai margini della percezione e nell’inconsapevolezza tutti i segnali non conformi. Imparano a vedere solo le sfumature di colori, i tagli di vestito, le forme architettoniche, lo stile di guida che appartengono alla propria città e a ignorare quelli che appartengono all’altra. Gli stranieri considerano Besźel e Ul Qoma come una bizzarra anomalia e, per potervi accedere, devono superare un corso. Non sempre tutto fila liscio: attraversare una strada può essere vera roulette russa e capita a tutti, continuamente, di percepire qualcosa che non dovrebbe essere percepito: non se ne può parlare, però, e subito bisogna zittire quella percezione clandestina. Le violazioni intenzionali sono severamente punite da un’oscura entità di controllo che, nella sua azione di pattugliamento, arriva perfino far sparire i felloni che si sono abbandonati a percezioni proibite.

Il verbo usato da China Miéville, l’autore di The city & the city, per indicare questo processo di continua dismissione delle percezioni vietate è unsee: disvedere.

2. Atlante delle città gemelle

Sarà pure una trovata letteraria, ma il concetto di disvedere ha una portata filosofica straordinaria: lega fra loro una serie di fenomeni, epifanie, dubbi e intuizioni frammentarie che, messi in costellazione, rendono possibile una diversa lettura del mondo. Qui proviamo a declinarlo secondo quattro forme.

Per cominciare, si può usare il concetto di disvisione per render conto delle situazioni, simili a quella descritta nel romanzo, in cui due diverse popolazioni occupano fisicamente lo stesso luogo geografico, transitano per le stesse strade e continuamente si sfiorano, senza potersi realmente vedere. Va così in tutte le città italiane, dove la popolazione migrante vive una vita parallela e spazialmente coincidente a quella della popolazione sedicente autoctona. Va così nelle grandi strutture del turismo, dell’università, della cultura, degli stati, popolate di giorno da bianchi/abbienti, e pulite all’alba e al crepuscolo da non bianchi/non abbienti. Pare che a Trieste, fra popolazione variamente “italiana” e popolazione variamente “balcanica”, viga una sorta di analogo disvedere; e non si fa fatica a immaginare che gran parte dei luoghi attraversati da frontiere dolenti si trovi nella stessa situazione.

Si potrebbe stilare un vero e proprio atlante delle città gemelle costruite in questa maniera e sospettiamo che un po’ ovunque, sul globo, ci siano quartieri, intersezioni, vie o piazze che si comportano esattamente come quelle di Besźel e Ul Qoma. Tanto per fare un esempio casalingo, a Genova è chiaro come il sole, e universalmente noto, che alle pelli nere si applica un insieme di leggi del tutto differente da quello in vigore per le pelli bianche. È solo strano, rispetto al modello perfetto descritto nel romanzo, che ad applicarle sia la medesima forza di polizia municipale; ma forse la scissione geografica ipotizzata nel romanzo è diventata, qui da noi, una scissione interna agli agenti.

Per quanto analogo, questo disvedere ha comunque una qualità più debole rispetto a quella descritta da Miéville: chi sceglie di non vedere lo fa spinto dalla fretta o dalla comodità (ad esempio, disvede il mendicante perché non ha voglia di lasciargli qualche moneta), ma ha la possibilità, se lo vuole, di riaprire gli occhi ed entrare in una qualche relazione con the others che popolano le sue vie. Sociologicamente comodo, questo modo di disvisione non è obbligatorio e chi sceglie di non praticarlo non subisce, per questo, alcuna sanzione.

Lungo altri bordi, tuttavia, la disvisione non è una scelta.

3. I mondi umani e la penombra ai loro margini

Nei due post precedenti abbiamo scritto che la cultura non è un velo che ricopre una qualche natura universale, un abito che si possa mettere o togliere a piacimento, ma il modo stesso nel quale veniamo plasmati come umani. La cultura entra nei corpi, nelle cellule, nel genoma; dà forma al modo in cui percepiamo il mondo, struttura le nostre pulsioni e le nostre risposte emotive, ci fa funzionare secondo un certo regime fisiologico e patologico. Gli esiti sono diversissimi: esistono mondi in cui i figli non appartengono alla medesima categoria ontologica dei genitori; altri in cui gli spiriti degli animali impartiscono insegnamenti o in cui la guarigione passa attraverso i sogni; altri ancora in cui piccoli pezzi di carta continuamente si trasformano in qualsiasi altra cosa. Non è questione di vero o falso – o meglio, non è solo questione di vero o falso (l’epistemologia è una coperta troppo corta): ogni processo mondo-poietico attualizza le sue verità, le fa esistere.

Il concetto di disvisione è utile, qui, per descrivere ciò che accade ai margini di ciascun mondo. Se l’impresa culturale è instaurazione di mondo a partire da ciò che i miti chiamavano caos (e cioè un reale eccessivo, inabitabile perché troppo al di là delle limitate forze umane), allora ogni mondo umano, per poter esistere, deve compiere delle scelte ontologiche, ammettere qualcosa a esclusione di qualcos’altro: una volta consolidato, il monoteismo tende a far scomparire il politeismo dall’orizzonte; la strutturazione pulsionale duale getta la poligamia nell’impraticabile; il tempo ciclico esclude quello lineare; e così via. Quali che siano i presupposti ontologici di un mondo, qualcosa viene lasciato fuori ed è inevitabile che sia così: ciascuna scelta esclude le altre, le tiene ai margini perché l’abitabilità faticosamente stabilita non sia continuamente rimessa in causa. Ciò significa che, in una certa misura, il disvedere è essenziale alla tenuta dei mondi e viene accuratamente insegnato ai bambini fin dalla più tenera età (in alcune zone dell’Africa subsahariana si dice che occorre “chiudere gli occhi” ai bambini perché, nella loro selvaggia capacità di vedere tutto, mettono in pericolo sé stessi e gli altri).

Ma anche qui, come ovunque, est modus in rebus: il rapporto fra incluso ed escluso, fra attuale e immaginario, è forse il dato più cruciale in relazione alla qualità di un mondo. Fra il disvedere e la rimozione c’è una bella differenza e la gran parte dei mondi umani esistenti ed esistiti ha elaborato mezzi sofisticati per restare in una relazione sensata con ciò che, per costituirsi, ha dovuto porre ai propri margini: i mondi degli altri (costruiti in base a differenti presupposti), l’immaginario e il preindividuale, le entità umane e non umane che abitano il cosmo. Sanno di dover disvedere e, per questa ragione, predispongono luoghi e tempi dove sia possibile, per il tempo che serve, tornare a vedere. Di questi “dispositivi di dis-disvisione” fanno parte, fra l’altro, l’onirocritica, la trance, la meditazione, la divinazione, molte forme di terapia, la diplomazia fra mondi, certe procedure iniziatiche, e ciascuno di essi è ben attagliato al mondo che lo pratica.

Dalle nostre parti, dove crediamo che la scienza già ci metta sotto il naso tutto quello che c’è da vedere, per ri-vedere la complessità del reale dobbiamo di solito passare per una forma di straniamento: quella indotta dell’arte, ad esempio, o lo spaesamento che si prova in certi viaggi; oppure ancora il movimento sottile e profondo di quelle che Foucault chiamava “tecniche del sé”. (Tutte zone, non a caso, da tempo soggette a sterilizzazione forzata: dal turismo alla depoliticizzazione dell’arte, dalla patologizzazione del perturbante alla squalificazione di tutto ciò che non è oggettivabile.) Che si tratti di viaggi, di ricerca nelle inquiete terre di confine fra discipline o di tecniche per accedere a differenti forme di esperienza, il punto cruciale è questo: è possibile smettere di disvedere solo a partire da una triangolazione che includa l’altrove. Senza questa terzietà, il pesce non può vedere l’acqua in cui nuota.

Ai margini dei mondi, dunque, non basta decidere di cessare la disvisione: serve anche l’occasione giusta, un incontro, fortuito o fortunato, con l’altrove e l’altrimenti. Inoltre, anche se non è immediatamente sanzionata, questa riapertura della percezione fa correre qualche rischio: coloro che hanno avuto accesso a mondi altrui o a forme differenti di esperienza e conoscenza vengono spesso bollati come “fricchettoni”, “rimasti”, “alternativi”. In antropologia c’è perfino un’espressione specifica per designare chi, partito per il campo, ha deciso di non tornare al mondo occidentale: gone native ovvero, in libera traduzione, “andato nativo”, così come in italiano si dice, spregiativamente, “andato a male”.

4. L’ideologia e la cecità selettiva

Si può andare oltre. Come ha insegnato Marx, il disvedere può anche essere l’esito di uno specifico addestramento ideologico, velo che copre una realtà spinosa che, tanto singolarmente quanto collettivamente, non si deve vedere. In questo caso non si tratta né di una questione di comodità, né dell’effetto collaterale di una scelta ontologica antica, ma di un nascondimento deliberato, necessario ogni volta che la verità di un mondo, le “cose nascoste” che stanno alle sue fondamenta, sono talmente insostenibili da mettere a rischio la sua tenuta. Inutile dire che, in linea di massima, le cose nascoste hanno a che fare con la violenza.

Per questo l’omeostasi dei grandi sistemi opera continuamente in favore della disvisione. Le strategie di sbarramento sono diverse. Da un lato ci sono quelle classiche, tipiche dei regimi ma ampiamente praticate anche dalle democrazie, della propaganda e della riscrittura della storia (per una semplice dimostrazione, si provi a leggere le pagine che i manuali scolastici dedicano al colonialismo; o i timbri con cui, ancora e sempre, vengono descritti i “progressi industriali” o le condizioni sociali del terzo mondo). Più di recente, la via della distrazione e del doping di massa – con il suo profluvio di serie tv, cinema escapista, psicofarmaci, alcol e shot dopanti di ogni genere – si è rivelata altrettanto efficace.

Comunque vengano occultate, le “cose nascoste” non scompaiano completamente dall’orizzonte e, in qualche modo, continuano a farsi sentire. Non più, però, secondo la loro forma originaria, ma come fantasmi, spettri che infestano i luoghi e le relazioni, tracce ancora attive di violenze rimosse, inquietudini senza nome.

Capita, a volte, di transitare per luoghi che, senza ragione apparente, inducono un sottile malessere; di percepire qualcosa di tremendo sotto una risposta noncurante; di essere percorsi da sospetti impronunciabili su talune buone intenzioni. È difficile dire di cosa si tratti, inchiodare la percezione a una causa specifica; alcuni, tuttavia, hanno provato a prendere sul serio questi “passaggi del fantasma” e a seguirli fino a capirne, almeno in parte, l’origine. E se i romantici sono stati i primi a dar voce agli spettri della modernità, anche questa volta il capostipite dell’impresa critica è Marx quando, in aperta opposizione alle favolette degli economisti classici («c’erano una volta una formica e una cicala…») dimostra che, lungi dall’essere un fatto di natura, la differente distribuzione delle ricchezze e del potere è stata prodotta da un’immane violenza storica e può mantenersi solo grazie al dispiegamento invisibile di una violenza altrettanto tremenda.

La rivelazione di ciò che è stato occultato arriva in una doppia tonalità emotiva: spavento da un lato, perché la realtà è più difficile e crudele di quel che pensavamo; ma anche sollievo, perché, se così stanno le cose, allora non eravamo pazzi a pensare che, sotto sotto, qualcosa non andava, a sentire certe voci, a nutrire certi sospetti… Per questo il Capitale, La società dello spettacolo, Dialettica dell’Illuminismo e tutti i grandi testi critici hanno un effetto così liberatorio. E si potrebbe perfino dire che ogni mossa di sottrazione, ogni gesto da refusenik del sistema, cominciano proprio quando ai margini del campo visivo s’intravede qualcosa che, normalmente, non si deve vedere.

5. Con cautela

Ecco dunque un elenco, ondivago e poco sistematico, di violenze che stanno alla base del nostro mondo e che, di solito, disvediamo: il genocidio coloniale; la tratta atlantica; lo schiavismo nei campi; la disciplina di fabbrica; la trasformazione del corpo maschile in carne da cannone e da fabbrica e di quello femminile in carne da riproduzione e ricreazione; i roghi delle streghe dai due lati dell’Atlantico; le torture e le uccisioni dei bambini nativi nelle boarding schools; il mantenimento della popolazione non-bianca in stato di inferiorità sociale ed economica; i morti nel Mediterraneo; l’orrore delle frontiere nella nuova tratta della migrazione; il fracking; la catastrofe climatica; la psichiatrizzazione della devianza; la criminalizzazione della solidarietà; la sistematica rescissione dei legami fra umani in favore della dipendenza di tutti dal denaro; l’inquinamento delle terre, delle acque, dei cieli; gli allevamenti intensivi; la deforestazione; l’industria delle droghe; le guerre preventive; il business della ricostruzione. E molto altro, ovviamente, ma per prendere contatto con l’entità della rimozione questo catalogo è più che sufficiente.

O, quantomeno, è sufficiente a farsi un’idea intellettuale da cui però, ancora una volta, la percezione resta in larga parte esclusa. Negli anni Settanta, quando il movimento delle donne faceva i primi passaggi di una rivoluzione gentile che ancora ci riguarda, il disvelamento dei rapporti di violenza patriarcale poteva lasciare storditi. Così una donna, la cui voce è riportata in Non credere di avere dei diritti:

Il primo impulso che mi viene da questa lettura è un rifiuto: rifiuto di accettare come vera la teoria che noi, le donne, abbiamo vissuto e continuiamo a vivere strumentalizzate e gestite dall’uomo e dalla sua storia. Mi rendo conto che con questa protesta cerco una difesa, ma riconosciamo almeno che possano essere drammatico, per una donna giunta a metà del suo percorso di vita, e che ha sempre creduto di agire per il meglio, sentirsi dire: “sei stata ingannata per tutta la vita; i valori che credevi giusti, come la famiglia, la fedeltà in amore, la purezza, persino il tuo lavoro di donna di casa: tutto pessimo, tutto risultato di una sottile strategia trasmessa di generazione in generazione per uno sfruttamento continuo della donna”. Ripeto: c’è da restare inebetite.

Quando la struttura profonda di un mondo costruito sulla violenza si mostra senza orpelli, c’è da restare inebetite. Di recente un uomo di grande intelligenza e sensibilità ci diceva che, se all’improvviso tutti i cittadini del primo mondo avvertissero la violenza, lo sfruttamento e la crudeltà che fondano e rendono possibile il nostro mondo, non potrebbero resistere all’impatto. Impazzirebbero, forse, oppure morirebbero sul colpo. Il rischio è reale e perciò – per la nostra stessa possibilità di tenuta – bisogna procedere con cautela.

Eric De Rosny in Camerun

Qui occorre una digressione. In antropologia è diventato paradigmatico il racconto dell’iniziazione del gesuita Eric de Rosny al “mondo di sotto” dei guaritori Duala del Camerun. Secondo il religioso, in quel contesto culturale l’iniziazione serve precisamente a questo: a permettere al futuro guaritore di vedere la violenza che soggiace alle umane relazioni senza farsene travolgere. Più in generale, la formazione dei terapeuti può essere vista anche come una pedagogia della dis-disvisione, un processo che “mette in grado di vedere” ciò che, normalmente, è nascosto (la patologia soggiacente ai sintomi, ad esempio, oppure l’azione di un trauma).

Riprendendo ora la famosa diade deleuziana, potremmo dire che il lavoro critico è proprio questo: saper sostenere la visione del disastro che abbiamo di fronte senza impazzire, senza suicidarci e senza entrare in un processo mimetico. È una lunga formazione, soggettiva e collettiva, a uno sguardo clinico sul mondo che non si fermi alla catastrofe, ma possa cogliere anche, sotto le rovine, tutte le guarigioni possibili. (Inutile dire che, in questi movimenti, c’è sempre qualcosa di magico – ma di questo un’altra volta.) La sola alternativa a questa lenta, dolorosa e liberatoria educazione sentimentale resta la disvisione.

(Off topic ma non troppo: con WM1, sospettiamo che i fedeli di QAnon siano persone che, a un certo punto della loro vita, hanno smesso di disvedere e, inebetite a fronte di tanto orrore neoliberista, hanno creduto alla prima spiegazione disponibile. Per non impazzire, forse – o per impazzire in modo meno incontrollato e più collettivo.)

6. Servitù volontaria

Concludiamo con la descrizione di un quarto modo della disvisione: quello di chi, trovandosi nella posizione di poter vedere più di quanto normalmente concesso, decide di tornare immediatamente a disvedere. È quanto abbiamo visto in Italia nell’ultimo anno e mezzo e vale la pena di ricapitolare telegraficamente il momento storico.

Non serviva il Covid-19 per sapere che il mondo è un disastro: i dati sulla catastrofe climatica e quelli sulla catastrofe psichica bastano e avanzano. Le piogge, le ondate di caldo, i colori del cielo, così come gli attacchi di panico, le depressioni, i suicidi e le dipendenze ci dicono da anni, con tutta la forza possibile, che qualcosa non va; che l’attuale regime di estrazione del plusvalore e di svuotamento delle soggettività è tossico per tutti. Abbiamo continuato a disvederlo, al punto tale, che ormai quasi tutti i testi critici prendono le mosse proprio dall’incredibile negazione collettiva dell’evidenza che abbiamo messo in atto.

Con l’arrivo della pandemia, l’insostenibilità della nostra forma di vita è balzata prepotentemente davanti agli occhi di tutti: impossibile non vederla, non sentirla, non subirla. Impossibile, ma forse troppo angoscioso: nel nuovo registro di visibilità, molti hanno scelto (consapevolmente? inconsapevolmente?) di gettarsi in un’adesione quasi religiosa alla “verità unica” e lottare con foga missionaria contro ogni dubbio, incertezza, complessità e pluralità di spiegazione.

A ciò si devono aggiungere, almeno per quanto riguarda l’Italia, gli effetti e i timbri dell’infodemia. Il terrore a mezzo stampa ha suscitato tempeste psichiche: nell’impossibilità di raccapezzarsi fra dati, ipotesi, teorie e informazioni, molti hanno scelto la strada che pareva la meglio battuta e si sono rifugiati nell’adesione cognitiva, emotiva e pulsionale alla narrazione governativa, alla soteriologia dei virologi-vedette, alla mano provvidenziale dello stato-padre. Poco importa, in questo fuggi fuggi dell’intelligenza collettiva, che si sia buttato ai rovi ogni ipotesi di pluralità scientifica; ogni lettura complessa degli eventi; e mezzo secolo di epistemologia anarchica, femminista, pluralista, minoritaria.

Tutto questo non sorprende – ma di certo spaventa. Perché se esistono periodi storici di maggiore o minore disvisione ideologica, le epoche che l’hanno praticata con maggiore accanimento e con assoluta inflessibilità sono quelli che coincidono con le dittature e con i totalitarismi. Tornare alla disvisione quando si potrebbe infine vedere significa aver del tutto introiettato il poliziotto di frontiera, scegliere di fare il galoppino del sistema pur di non guardare. Ma, soprattutto, questa mossa risponde a una logica atroce, forse ancor più inquietante di quella in opera nello sfruttamento ai fini del profitto. Si può riassumere con il verso di una canzone dei Rage Against The Machine: there is no other pill to take, so swallow the one that makes you ill. Per moltissimi nostri contemporanei, le sole soluzioni psichicamente accettabili per uscire dalla crisi sono quelle che appartengono alla medesima logica che ha causato il disastro. Eravamo depressi perché poveri di relazioni sensate? Per salvarci dovremo stare del tutto soli. I nostri figli avevano problemi di dipendenza da schermi? Basta permetter loro di passare tutto il tempo davanti a uno schermo e il problema non si presenta più. Eravamo preoccupati per il gigantismo degli ospedali a scapito della medicina di base? Ma se ci si cura di covid solo in ospedale! E via dicendo.

Qui il disvedere non è mossa di comodo, né limite strutturale di un mondo e neppure copertura ideologica, ma manovra di autoprotezione in vista della servitù volontaria. Un’adesione che, per forza di cose, richiede la disvisione.

7. Le porte dei mondi possibili

C’è tutto un filone critico, assai interessante, che rimette in questione il privilegio che la cultura occidentale accorda alla visione e mette a confronto quest’impostazione culturale con altre differenti (ad es., un certo privilegio accordato all’ascolto, e dunque all’udito, nella cultura ebraica, o la differente lavorazione dei sensi presso diversi gruppi umani). Come cambierebbe il nostro mondo se l’enfasi non cadesse più, in modo così prepotente, sulla visione? Quali epistemologie, quali etiche per l’udito, l’olfatto, il tatto, il gusto, l’equilibrio, la propriocezione?

Intersecando queste ricerche, la prospettiva antropologica delineata sopra e la potenza figurativa del disvedere, è possibile dire qualcosa di più sugli “altri mondi possibili” che, da Seattle in avanti, ancora aspettano di diventare attuali. Se, per costruire uno specifico mondo umano, la cultura deve plasmare le percezioni dei soggetti che vi appartengono (delimitando, ad esempio, le zone del visibile, ammettendo alcune sensazioni ma non altre, dando un peso differenziale ai diversi sensi), allora l’etica non dipende, in primo luogo, da un sistema di regole e norme, non è questione di deduzioni, argomentazioni e dimostrazioni: essa deriva, semmai, da come si sente il mondo.

Melandri l’ha detto in modo insuperabile mezzo secolo fa in un libro labirintico, ora un giovane filosofo lo sta dicendo in una tutt’altra maniera, più consona ai tempi:

A voler scavare in un qualunque discorso, ci si accorge di come si fondi su basi indimostrabili e assiomatiche. Questo fondamento originario è sempre di tipo estetico. […] L’estetica fondamentale è un sentire (aisthesis) immediato, che ci attrae verso alcune forme e ci spinge via da altre – una forma interiorizzata di quel movimento tra “amore” (filotes) e “odio” (neikos) narrato da Empedocle. L’estetica comune, quella che si sviluppa in noi nel corso degli anni sulla base di esperienza e educazione, è basata su questo modello originario.

Come ogni altra cosa, l’estetica comune è frutto di esperienza ed educazione. Se per strada percepisco la piped music con piacere e il brusio delle voci con fastidio; se le deiezioni di cani mi colpiscono con più violenza delle manette alla cintura del vigile; se vedo il colore della pelle del mendicante, ma non la «linea del colore» costruita dal colonialismo – a tutto questo seguirà una posizione etica di un certo tipo. Per trasformarla, bisogna cambiare non tanto il pensiero sul mondo, ma la percezione del mondo, allenarsi a un altro modo di sentirlo. Per questo il concetto di disvisione è così utile: perché suggerisce la possibilità di un training emotivo che apre, e a volte crea, altri mondi, altri modi di essere umani. Magari perfino felici.

__

* Stefania Consigliere è ricercatrice all’università di Genova, dove insegna Antropologia e Antropologia dei sistemi di conoscenza, e dove coordina il Laboratorio Mondi Multipli, luogo di ricerca e di sperimentazione delle conseguenze ontologiche, epistemologiche, etiche, politiche ed esistenziali che derivano dal precetto antropologico di «prendere gli altri sul serio». Altre informazioni e articoli su: www.stefaniaconsigliere.it.

Cristina Zavaroni, antropologa culturale ed etnologa africanista, ha una lunga esperienza di ricerca presso i Bakonzo del Rwenzori in Uganda. Specializzata in antropologia cognitiva ed etnopsichiatria, lavora da diversi anni come consulente per l’Associazione Mamre Onlus di Torino. Dal 2013 fa parte del Laboratorio Mondi Multipli.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)