di Sandro Moiso

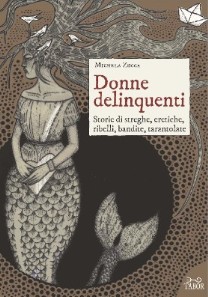

Michela Zucca, Donne delinquenti. Storie di streghe, eretiche, ribelli, bandite, tarantolate, edizioni TABOR, Valle di Susa, maggio 2021, pp. 368, 16,00 euro

Michela Zucca, Donne delinquenti. Storie di streghe, eretiche, ribelli, bandite, tarantolate, edizioni TABOR, Valle di Susa, maggio 2021, pp. 368, 16,00 euro

La nuova edizione rivista del testo di Michela Zucca, edito originariamente nel 2004 da altro editore rispetto all’attuale, può costituire un ottimo punto di partenza per chiunque voglia iniziare un percorso di studio della Storia rimossa dell’Occidente. In un tempo in cui il pensiero unico dominante del politically correct tende a ridurre il problema dell’oppressione di classe, razza e genere ad una questione di pura rimozione della realtà storica, riducendo ogni conflitto ad un problema di diritti e “coscienze” individuali, con conseguenti atti di contrizione formale ipocriti quanto inutili, diventa urgente sottolineare come anche noi, occidentali ed europei, siamo stati costretti a diventare “bianchi” ovvero portatori di idee e comportamenti culturali, religiosi, politici ed economici che sono stati instillati con la forza e la violenza nei nostri antenati, distruggendone le comunità e le culture cui appartenevano.

Michela Zucca (1964), storica e antropologa, è specializzata in cultura popolare, storia delle donne, analisi dell’immaginario. Ha svolto lavoro sul campo tra gli sciamani della foresta amazzonica, in Perù e Colombia, e fra i Lapponi in Finlandia e ha insegnato Storia del territorio in varie università italiane e svizzere. Ha, inoltre, fondato la «Rete delle donne della montagna» e collaborato con il «Centro di ecologia alpina», mentre attualmente organizza e coordina le attività di Arkeotrekking con l’Associazione Sherwood1. In tale contesto di studi ha prodotto numerosi testi e curato l’opera, in 5 volumi, Matriarcato e montagna (1995-2005).

Come afferma l’autrice nel primo capitolo del testo, destinato ad illustrarne l’impostazione metodologica:

Nelle civiltà arcaiche e “premoderne” la massa della popolazione vive “fuori dalla società”, lontana dal “centro” in cui si esplica il potere politico, religioso, economico, ideologico dell’establishment. Soltanto in modo occasionale e frammentario i vari contesti locali si rapportano con quello centrale, mentre prevalgono la dispersione territoriale e la varietà locale. La scarsa possibilità di coordinamento sociale, la carenza di controllo da parte delle autorità, l’economia di sussistenza e non di mercato, sono fattori di ulteriore riduzione o restrizione del centro.

Con la cultura “moderna”, lo sviluppo del mercato e il rafforzamento amministrativo e tecnologico dell’autorità, l’urbanizzazione e la scolarizzazione su vasta scala, la diffusione capillare delle comunicazioni di massa, si determina un coinvolgimento generale della società, un’accentuazione e un’imposizione del sistema di valori centrale in misura sconosciuta negli altri periodi della storia. Sulle montagne però, le condizioni di vita premoderne continuano a esistere per lunghi, lunghissimi, secoli: quasi fino a ieri2.

Questa trasformazione sociale viene comunemente associata al progresso e come tale rivendicata dai cantori della modernità, tra cui non bisogna esitare ad inserire gran parte del pensiero di sinistra e marxista3, che dimenticano, sottovalutano oppure nascondono ciò che la nostra autrice non manca invece di sottolineare con forza, ovvero che «il “progresso” è fondato sullo sterminio»4.

Stermino di popoli, culture e comunità, di qua e di là degli oceani.

Al riparo delle foreste, tornate dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, trova rifugio una popolazione di fuorilegge, di cui i cittadini hanno paura, ma che vengono lasciati vivere fino a quando gli interessi urbani non si espandono, e anche loro devono essere ridotti alla ragione, letteralmente “razionalizzati”. La caccia alle streghe non è l’unico mezzo di eliminazione di una cultura arcaica. La “soluzione finale” passa anche attraverso la distruzione del substrato ambientale che permise per secoli alle varie “tribù delle Alpi” di mantenersi indipendenti: la foresta meravigliosa che proteggeva genti e spiriti.

Il Concilio di Trento è il momento di rottura violento che sancisce il cambiamento culturale, tanto è vero che viene ricordato nella memoria orale in maniera vivissima ancora oggi5.

Il Concilio trentino (1545-1563) può infatti essere considerato non soltanto come un momento di “rinnovamento” della chiesa cattolica in reazione allo sviluppo e alla diffusione del protestantesimo, ma anche come un momento centrale della fondazione legislativa dello Stato moderno, che proprio tra il XV e il XVI secolo vedrà crescere i propri attributi, compiti, forza militare e repressiva e potere, proprietrio e amministrativo, sui territori definiti sia scala imperiale che nazionale6.

D’altra parte proprio il cristianesimo, nel corso della sua storia, all’epoca già più che millenaria, aveva fortemente contribuito a quella risistemazione socio-culturale su cui avrebbe potuto svilupparsi la società mercantile-capitalistica. Autentica operazione biopolitica che in, qualche modo, già il Romanticismo europeo non aveva mancato di sottolineare e, talvolta, deridere agli albori della Rivoluzione industriale. Come le parole del poeta, e ribelle, tedesco Heinrich Heine possono qui ancora, ironicamente, dimostrare.

C’era un tempo in cui baciavo con fede la mano ad ogni cppuccino che incontravo per strada. Ero un bambino e mio padre mi lasciava fare tranquillamente, sapendo bene che le mie labba non si sarebbero sempre accontentate di carne di cappuccino. E infatti diventai grande e baciai belle donne… Ma esse talvolta mi guardavano così pallide di dolore, e io mi spaventavo nelle braccia della gioia… Qui stava nascosta un’infelicità che nessuno vedeva e di cui ognuno soffriva; e io vi riflettevo. Riflettevo anche su questo: se le privazioni e la rinuncia siano davvero da preferire a tutti i godimenti di questa terra, e se coloro che quaggiù si sono accontentati di cardi, verranno nutriti tanto più abbondantemente di ananassi. No, chi mangiava cardi era un asino: e chi ha ricevuto botte se le tiene.

[…] Forse mi è concesso di riportare qui alcuni fatti banali, per inserire tra le favole che vengo compilando alcune cose ragionevoli o almeno l’apparenza di esse. Quei fatti si riferiscono alla vittoria del cristianesimo sul paganesimo. Io non sono affatto dell’opinione del mio amico Kitzler, che cioè l’iconoclastia dei primi cristiani sia da biasimare con tanta amarezza; essi non potevano e non dovevano risparmiare gli antichi templi e statue, poiché in essi viveva ancora quell’antica serenità greca, quella gioia vitale che al cristiano appariva diabolica. […] Tutto questo piacere, tutte queste risa gioconde sono estinte da lungo tempo, e nelle rovine degli antichi templi continuano sempre ad abitare, secondo la credenza popolare, le vecchie divinità […] La leggenda più originale, romanticamente meravigliosa, narrata dal popolo tedesco è quella della dea Venere che, quando i suoi templi furono distrutti, si rifugiò in un monte misterioso dove conduce una vita fantasticamente felice insieme con i più lieti spiriti dell’aria, con belle ninfe dei boschi e dell’acqua […] Già da lontano, quando ti avvicini al monte, senti risate gioconde e dolci suoni di cetra, che ti avvincono il cuore come una catena invisibile e ti attirano nel monte7.

Certo il riferimento formale è ancora a Venere, così come la stessa Michela Zucca denuncia a proposito delle donne perseguitate come streghe, le cui divinità di riferimento erano travisate oppure misconosciute, ma il significato della forzata rimozione delle divinità e delle credenze locali con quella unica indicata da Santa Romana Chiesa, destinata ad accentrare e regolamentare i comportamenti e l’immaginario, non cambia.

Donne che credono e sostengono di andare di notte al seguito di una signora che cambia il suo nome, spesso identificata da giudici e frati zelanti, infarciti di cultura classica, con Diana, dea latina degli animali e delle foreste, in groppa o insieme a bestie, percorrendo grandi distanze volando, obbedendo ai suoi ordini come a una padrona, servendola in notti determinate, con feste fatte di canti, balli e grandi mangiate, in cui si fa all’amore senza curarsi delle convezioni. Questo – elemento più, elemento meno – il minimo comune denominatore delle confessioni delle streghe. Come i combattimenti fra le nubi, per la fertilità dei campi, contro gli spiriti del male; il cannibalismo rituale; le cavalcate con l’esercito furioso dei morti implacati.

Per un periodo di tempo inimmaginabilmente lungo, secoli, forse anche millenni, matrone, fate e altre divinità femminili, benefiche o mortifere e vendicative, hanno abitato invisibilmente nell’Europa celtizzata. Cacciate via presto, a suon di roghi e benedizioni, dalle città, in cui dominava il clero, hanno continuato a praticare indisturbate sulle montagne, dove sono leaders delle comunità8.

Al di là del fatto che, fino al Concilio di Trento e ancora dopo, gran parte del basso clero era certamente né istruito, tanto meno di cultura classica spesso rimossa dalla Chiesa stessa, né alfabetizzato9, le finalità dell’opera dello Stato e della Chiesa rimanevano inalterate e incontrovertibilmente rivolte alla distruzione delle culture e delle comunità altre, alla drastica riduzione del ruolo che le donne esercitavano al loro interno e alla violenta repressione delle loro, inevitabili, ribellioni.

A tutti i differenti aspetti della vita e della lotta di quelle comunità Michela Zucca dedica i quattro quinti dei capitoli che la compongono e i tre quarti delle pagine dell’opera, suddivisa in quattro parti, intitolate rispettivamente Metodologia di ricerca; La vita quotidiana; Il corpo, la trasgressione, la festa; Il filo rosso della rivolta e La fine dei giochi: repressione e resistenza.

Se i capitoli che costituiscono le ultime quattro parti sono talmente densi, ricchi di informazioni e sollecitazioni che diventa difficile per il recensore riassumerli sinteticamente, ciò che vale la pena di fare in chiusura di questa riflessione su Donne delinquenti, è sottolineare l’importanza delle note metodologiche di ricerca che vengono dettagliatamente e brillantemente esposte nella prima parte.

Il passato esiste solo attraverso la ricostruzione storiografica, e questa, per essere considerata valida, deve rispettare regole precise, che comunque cambiano a seconda del periodo storico e dell’ideologia di riferimento del ricercatore. La storia, quindi, non è verità ricostruita, ma è culturalmente determinata: è una creazione antropologica. Ciò è tanto più vero quanto lo studio di questa disciplina sta lentamente cambiando, trasformandosi da evenemenziale (basato cioè su degli avvenimenti estemporanei, compiuti da “grandi uomini” che “danno una svolta alla storia”) in sociale. In quest’ottica, i dati etnografici e i comportamenti dei popoli diventano fondamentali, così come la mentalità della gente comune, perché sono i veri fattori di evoluzione. E le masse si muovono da protagoniste, anche se tempi e ragioni di cambiamento talvolta si allungano e sfumano, si sovrappongono e si rincorrono in maniera inconcepibile per il nostro sistema di pensiero, che assegna ogni effetto a una causa precisa e circoscritta.

La nuova storia, come d’altra parte l’antropologia e la psicanalisi, indaga su un campo d’azione ben diverso da quello delle attività coscienti e volontarie dell’uomo, orientate verso decisioni politiche chiaramente identificabili. Il suo scopo è scoprire gli elementi non dichiarati che permangono nella cultura di un popolo, il non detto: l’inconscio collettivo, la struttura mentale, che formano la sua totalità psichica, che si impone ai contemporanei senza che questi riescano nemmeno a percepirla. La storiografia antropologica cerca di descrivere la cultura di una comunità, le sue motivazioni di rinnovamento, stasi o, addirittura, regresso, in un’ottica di adattamento alle condizioni ambientali, economiche, politiche, religiose, sociali, che non procedono secondo percorsi lineari e prevedibili. Si delinea così una storia collettiva, che ha per protagoniste le moltitudini, i gruppi, le comunità, che cerca di spiegare il come e il perché della vita stessa degli sconosciuti, e che si traduce in una struttura economico-sociale-culturale che caratterizza gli individui prima ancora che se ne rendano conto.

Le piste spesso sono impercettibili: si parte alla ricerca di impronte quasi evanescenti. Come nell’antropologia classica, è più importante ciò che viene taciuto di quanto viene raccontato. Soprattutto quando si cerca di ricostruire le vicende di individualità più e più volte discriminate: come donne, appartenenti a un “sesso inferiore” di cui però i maschi hanno paura (specie della loro lingua lunga); parte di caste, ceti, classi subalterne, illetterate, che non hanno potuto scrivere e tramandare la propria versione dei fatti nell’unica forma legittimata dalla cultura dominante; oppositrici del potere, di cui a maggior ragione bisogna tacitare la voce; extralegali, delinquenti, che di fatto si mettono contro, e con il loro comportamento e con il proprio corpo si fanno beffe della società costituita dimostrando che un altro mondo è possibile.

In questo lungo lavoro di ricomposizione di una trama di cui sono rimasti solo alcuni frammenti sparsi, bisogna impegnarsi a smascherare – negli atti dei processi, nelle cronache, nei discorsi fatti o scritti dai personaggi illustri, ma anche nei racconti e nelle leggende che si sono salvate dalla distruzione, così come nelle memorie dei “testimoni chiave” delle “storie di vita” – oltre al significato evidente, il senso nascosto, il non detto, ciò di cui nessuno ha parlato, volontariamente o meno, ciò che, coscientemente o no, è stato nascosto, e che invece è necessario decifrare fra le pieghe del poco che ha conquistato il privilegio di essere tramandato.[…] È difficile raccontare la storia delle culture minoritarie, dei popoli marginali, dei ceti sociali subalterni e, magari, avversari dichiarati e coscienti del potere costituito, della civiltà e dei sistemi di valori dominanti; poiché nel corso dei secoli – e dei millenni – i dottori della legge – di ogni legge scritta – hanno fatto di tutto per distruggerne non solo le tracce, ma anche la memoria. Erano società e comunità di donne (e di uomini) liberi, che vivevano a stretto contatto con la natura e dall’ambiente ricavavano il necessario per vivere e la sapienza per crescere nello spirito. Una razza che una volta occupava gran parte dell’Europa; che in seguito alle invasioni degli eserciti, dei missionari cristiani e dell’economia di mercato ha dovuto ritirarsi nei luoghi più isolati per poter sopravvivere. E che poi lentamente si è estinta, distrutta con una guerra di sterminio durata oltre dieci secoli, alla quale ha opposto una resistenza feroce e disperata.

Per eliminare anche l’aspirazione a un futuro migliore fra i superstiti («Ciò che è già stato può sempre ritornare: sette volte prato e sette volte bosco», recita la Canzone di Santa Margriata, il racconto, in forma mitica, del passaggio dalla società matriarcale a quella patriarcale) era assolutamente necessario cancellare la memoria di quelle antiche genti, imponendo l’idea che – comunque – era sempre stato così, e non avrebbe potuto essere diversamente: le donne sottomesse agli uomini, i poveri ai ricchi. Senza speranza di cambiamento, né, tanto meno, di riscatto10.

Questa, in altre parole, le origini della civiltà “bianca” qui in Occidente, tanto violente, repressive ed oppressive quanto le successive conquiste operate dalla Chiesa, dagli stati e dal capitale nei confronti degli altri continenti e dei popoli che li abitavano. Un’operazione di sterminio, rimozione e imposizione ancora mai finita, fino a quando persisteranno religioni rivelate, patriarcato, capitale e stati centralizzati. Con buona pace di tutti quei perbenisti moderati che credono nella possibilità di riformare il mondo a suon di belle parole e frasi fatte, basate soltanto sulle “evidenze” prodotte dal modo di produzione dominante.