di Mauro Baldrati

Gilles Deleuze, riferendosi alla Recherche, li chiamava “i segni”, e li divideva in “mondani” e “dell’arte”. Tutta l’opera di Proust ne è pervasa. Si sprigionano dall’immenso testo interattivo come radiazioni, come flussi che accompagnano, o forse guidano, la comunicazione, e suggellano il complesso procedimento chimico della rappresentazione. Per essere precisi Deleuze individua un terzo sistema, i “segni dell’amore”, segni ingannevoli che riguardano soprattutto la persona amata, il mistero del suo mondo irraggiungibile, ma non sono pertinenti per la riflessione di questo scritto; la quale lotterà duramente per liberare i nobili segni dell’arte, senza restare impigliata, come tutto ciò che viaggia sull’etere della modernità, nelle onde sonore del parlato, nel crepitare della riga scritta, in quelli mondani.

Gilles Deleuze, riferendosi alla Recherche, li chiamava “i segni”, e li divideva in “mondani” e “dell’arte”. Tutta l’opera di Proust ne è pervasa. Si sprigionano dall’immenso testo interattivo come radiazioni, come flussi che accompagnano, o forse guidano, la comunicazione, e suggellano il complesso procedimento chimico della rappresentazione. Per essere precisi Deleuze individua un terzo sistema, i “segni dell’amore”, segni ingannevoli che riguardano soprattutto la persona amata, il mistero del suo mondo irraggiungibile, ma non sono pertinenti per la riflessione di questo scritto; la quale lotterà duramente per liberare i nobili segni dell’arte, senza restare impigliata, come tutto ciò che viaggia sull’etere della modernità, nelle onde sonore del parlato, nel crepitare della riga scritta, in quelli mondani.

I segni mondani sono menzogneri e vuoti, perché arrivano dalla superficie, ignorano le profondità turchine della verità, fermandosi all’apparenza, al luogo comune e alla visione corta del sentimento basso. Nell’opera immortale di Proust sono sprigionati dai personaggi che popolano il romanzo, le persone di mondo che strepitano, insultano, simulano nei grandi salotti aristocratici e borghesi, pieni di sé, aridi di realtà e d’amore come organismi disseccati dalla menzogna, dall’egoismo e dalla malafede. Dalla loro rappresentazione, attraverso il racconto del Narratore, che li fa interagire con se stesso, derivano i segni dell’arte. Il Narratore non li qualifica, non li definisce personaggi ipocriti e malevoli; non direttamente, ma li ama, coi segni dell’arte, e li fa vivere; li porta tra noi, e porta noi con loro. E si avvicina alla verità.

E oggi? Qui e ora, nella nostra realtà pelosa e violenta? Il sistema dei segni è tutt’ora valido, perché la Recherche è un’opera assolutamente moderna, non è un culto del passato, non è una ricognizione nostalgica, ma è rivolta al futuro, in quanto parla al nostro presente, e parlerà al presente delle prossime generazioni per molte ere ancora.

Non c’è dubbio che la nostra epoca è invasa e dominata dai segni mondani. Una foresta selvaggia e impenetrabile di segni mondani. Tutta la comunicazione, specialmente ora, che incombe una nuova guerra mostruosa, come quella che deflagra nel Tempo ritrovato, ne è infiltrata e intossicata. I media moderni, che veicolano la schiuma della politica e dell’aggressività del Potere, ne sono soluzioni sature. La ragnatela opaca e lisergica della retorica mondana, produce straordinari fenomeni nell’immaginario di massa. E questo immaginario totalitario si mangia gli individui. Vediamo come, con un esempio che vivo in prima persona.

Conosco una signora, un’amica, con la quale spesso discuto, che ogni tanto mi consiglia dei libri, quasi sempre dei best seller, che regolarmente rifiuto di leggere. Il motivo è che trovo la loro scrittura bassa, scontata e prevedibile. Una scrittura che offre solo conferme, uno specchio segreto della nostra pigrizia e pavidità intellettuale in cerca di rassicurazione. Lei dice che non è interessata al “bello stile”, ma ai contenuti. E quei libri sono pieni di contenuti interessanti, coi quali si identifica. Io ribatto che non si tratta di bello stile, di virtuosismo narcisista, ma che un contenuto se non è veicolato da un linguaggio artistico (ovvero dai segni dell’arte), risulta debole e vuoto, quasi sempre scontato. Lei mi guarda perplessa, forse mi considera una specie di scrittore incasinato ossessionato dai propri fantasmi. Il che non deve essere del tutto falso, poiché sono consapevole che, nella mia piccola carriera, sono come una spugna che assorbe, si impregna di banalità se leggo banalità; sono così influenzabile che quelle scritture basse “abbassano” la mia, quindi le evito.

Poi però, siccome è molto interessata alla quotidianità, e il nostro presente sembra perennemente sotto minaccia, prima dalla pandemia e ora dalla guerra, segue con curiosità e apprensione l’informazione che esce dal coro assordante dei media. La televisione in particolare, che ne è la principessa di sangue reale, ospita continuamente dei commentatori che analizzano i fatti e fanno previsioni. Lei dice, di alcuni, che “parlano bene”, e li ascolta con grande interesse. Sì, ama chi parla coi vocaboli giusti, con tono calmo, rassicurante e apparentemente conforme alla realtà. Io replico che non è realtà, ma un adattamento della stessa. Quei commentatori sono dei professionisti che coprono, aggiustano, confondono, perché il contenuto è molto più semplice: la guerra è sfruttamento, dominio, imperialismo criminale, disuguaglianza, potere e ricchezze. Questa narrazione non è per niente artistica, ma lei la segue come se lo fosse, incantata dallo stile. Da un lato cerca il contenuto spurio nei romanzi, ignorando i segni dell’arte che lo avvicinerebbero alla verità, dall’altro cerca di sostituirli ai segni mondani sprigionati dai commentatori che recitano un copione.

E’ dunque un’inversione, coi segni mondani menzogneri che cannibalizzano i segni dell’arte, proprio come il virus che si mangia le cellule e gli anticorpi. Proprio come le bombe che radono al suolo i territori e uccidono le persone e gli animali.

Come possiamo combattere questo inganno? Tenendo distinti i due livelli e lasciando i segni al loro posto. Manifestiamo nelle piazze gridando slogan, alzando cartelli, cercando di denunciare la falsificazione e il totalitarismo della retorica, portando con noi i contenuti di pace e di giustizia, puntando alla verità disboscando l’intrico aggressivo dei segni mondani. Per esempio leggendo Marcel Proust, seguendo la scia dei segni dell’arte, che ci aiutano a trovare la verità.

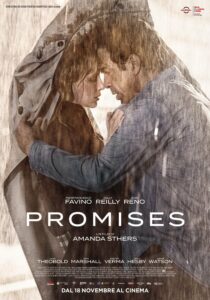

Film di grandi pretese letterarie, denso di atmosfere rarefatte, di languori e di piani narrativi. La storia centrale è un amore impossibile, idealizzato, tra un commerciante di libri rari e una gallerista londinese. I due si incontrano una festa e subito scatta un’attrazione proustiana, intensa, folgorante, onnivora, ma un po’ dannata perché l’altro è distante, sempre, ha qualcosa di misterioso e di inconoscibile che lo rende inarrivabile. Lui è già sposato e ha una figlia, lei si sposerà a breve. Proust è presente con la primissima edizione della Recherche, che lei un giorno gli mostra. Tutta la letteratura è presente, coi suoi silenzi, i suoi tempi (la regista Amanda Sthers, è anche scrittrice e il film è tratto da un suo libro), la sua rappresentazione della realtà: spuntano edizioni rare di Calvino, che il protagonista, interpretato da un Favino particolarmente esistenzialista, sfoglia in alcune scene. E la letteratura fa anche da guida con un piano narrativo parallelo, Favino da bambino, durante la sua formazione, col nonno Jean Reno ricco ed esuberante, paradossale come il signor di Charlus proustiano, che gli insegna brutalmente a essere “uomo”, tuffarsi in acqua, andare dalla prostituta per il rito di iniziazione e così via, mentre lui vorrebbe farsi prete.

Ma il film non decolla, mai. I due si incontrano, si lasciano, tra l’altro non li vediamo mai in una vera scena d’amore, tanto che sorge il dubbio che si tratti di un tremendo rapporto platonico; il bambino cresce e si avvicina all’adulto del secondo piano narrativo, ma le due storie sembrano scollegate; i segni si confondono e si sovrappongono continuamente, quelli dell’arte vorrebbero sprigionarsi, con la loro carica di verità, ma la storia è stretta, limitata, forse pavida, o irrisolta. Quei due si amano di un amore che sembra banale, posticcio, un amore che non sa emettere che segni mondani superficiali. E anche la regia è piatta e vaga, che punta in alto ma tiene lo sguardo basso, il capo chino, da beat, come certi personaggi di Kafka. L’aspetto più interessante di questo film che gronda di inutilità non è nel tempo perduto, ma sprecato: ovvero come si possa condurre un’opera con grandi pretese, che punta a livelli alti, con un lavoro così basso, così poco risolto. E’ una visione scolastica, per così dire. Un lavoro fallito da studiare, che non sa uscire dalla tirannia dei segni mondani, che lo dominano, come una maledizione. (Su Prime video)