di Valentina Cabiale

Enza Elena Spinapolice è un’archeologa del Paleolitico che lavora nell’ambito dell’Antropologia Evoluzionistica ed è docente di archeologia preistorica presso l’Università La Sapienza di Roma. Dopo un dottorato Europeo Sapienza/Université de Bordeaux 1 ha fatto parte di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali lavorando al Max Planck For Evolutionary Anthropology a Leipzig ed al LCHES a Cambridge. Ha iniziato la sua ricerca con lo studio degli adattamenti di Neanderthal nell’Europa meridionale e la loro estinzione. Dopo diversi anni di lavoro sul comportamento dell’uomo di Neanderthal, ha allargato la sua ricerca al record africano dell’Homo sapiens, più o meno nello stesso arco temporale (il “Paleolitico medio”). Attualmente dirige progetti in Europa e in Africa Orientale ed è interessata alla variabilità all’interno della MSA (Middle Stone Age africana) e alla connessione panafricana di persone e tecnologie. Le interessa anche il concetto di “mente estesa” e lavora sugli aspetti cognitivi della costruzione di strumenti, anche a partire dall’Archeologia dei Primati.

Per prima cosa vorrei porti alcune domande sulla questione del femminile negli studi di archeologia e nella preistoria in particolare, dato che è un tema di cui ti sei occupata di recente.

In realtà è successo abbastanza per caso, non è un ambito su cui io faccio ricerca. Ma mi viene chiesto spesso, di solito per le conferenze, e quindi ho iniziato a lavorarci sempre di più.

Partiamo dalla questione della visibilità delle donne. Sulla invisibilità femminile nella storia ha scritto una frase molto bella Carla Lonzi, nel Manifesto di rivolta femminile (1970); quando l’ho letta, da archeologa, mi ha fatto sobbalzare, anche se Lonzi non si riferiva all’archeologia ma a tutti i modi di “fare storia”:

“La donna ha avuto l’esperienza di vedere ogni giorno distrutto quello che faceva. // Consideriamo incompleta una storia che si è costituita sulle tracce non deperibili. // Nulla o male è stato tramandato della donna: sta a noi riscoprirla per sapere la verità.” E più oltre: “Noi siamo il passato oscuro del mondo, noi realizziamo il presente.” “Consideriamo incompleta una storia che si è costituita sulle tracce non deperibili” è una frase potenzialmente molto “archeologica”…

Sì, e anche il fatto che siamo costrette a ricostruire il nostro passato e facciamo sicuramente più fatica degli uomini. Dipende da molti fattori. Ad esempio anche dalla questione della patrilocalità, ovvero il fatto che quando c’è un matrimonio sono quasi sempre le donne a spostarsi, in quasi tutte le società che conosciamo. Quindi da una parte le donne hanno la difficoltà di doversi integrare in un altro gruppo, dall’altra parte sono un veicolo di cultura in quanto portano con sé delle conoscenze proprie del loro gruppo di origine, del loro savoir-faire. Anche per questo doversi spesso spostare, le donne hanno fatto molta più fatica degli uomini nel comparire nelle storie.

Riguardo al “deperibile”, nei talk ai quali mi invitano discuto molto del problema dell’identificazione dell’individuo. Quando si studia il Paleolitico accedere al livello dell’individuo è difficilissimo. Le nostre proiezioni nella preistoria hanno creato un immaginario dominato dalle figure maschili, a partire dal nome stesso della nostra specie, Homo sapiens, a tutte le raffigurazioni, eccetera. Tento di contaminare questo immaginario mostrando qualche donna che sappiamo essere certamente esistita, come la Eva africana (la nostra più antica antenata ricostruibile sulla base del dna mitocondriale) e alcuni fossili importanti tipo Lucy. Ma si tratta più che altro di spot in un mare di predominanza maschile.

Sei ottimista, come archeologa? Pensi che l’archeologia sia forse una delle poche discipline che può illuminare quel passato oscuro del mondo, e completare la storia? E che può, nonostante tutti i suoi limiti, mostrarci la materialità femminile?

Credo che l’archeologia sia figlia del proprio tempo e il modo in cui interpretiamo il passato sia fortemente influenzato dal presente. È una scienza che affonda le radici nell’oggi. Ci sono momenti nella storia della disciplina – è già stato così, ad esempio, negli anni Settanta/Ottanta durante i movimenti femministi – in cui c’è una maggiore attenzione a questi aspetti che in altri momenti invece è come stemperata. Negli anni Novanta e primi anni Duemila abbiamo dimenticato cose che per le archeologhe di due-tre decenni prima erano scontate e ora le stiamo riscoprendo, a volte in modo un po’ naïf. La riscoperta è comunque un dato positivo. Quindi per l’archeologia ho lo stesso sentimento che ho per la società in generale: il processo è un po’ lento ma la direzione è quella giusta, questa è l’impressione che ho guardando i miei studenti. Poi stiamo parlando di qualcosa che accade nella nostra società occidentale, nel mondo ci sono mille altre società e modi diversi di lettura del passato che spesso, in ogni luogo, viene più usato che capito.

Una delle cose che volevo chiederti, e la anticipo agganciandomi al tuo pensiero, è questa: come mai siamo ancora qui a ribadire cose molto ovvie, ad esempio che l’uomo della preistoria è stato anche una donna (dal titolo di una tua recente conferenza)? Mi chiedo se sia perché il femminismo degli anni Settanta/Ottanta non è arrivato in certi ambiti disciplinari, o non dappertutto. Come sappiamo, lo sguardo maschile della borghesia europea dell’Ottocento, periodo nel quale iniziano gli studi di preistoria, ha costruito un’immagine della donna nella preistoria confacente con la cultura patriarcale dell’epoca; ha teorizzato una divisione dei lavori sulla base del genere, sul presupposto che le donne non fossero in grado di svolgere certe attività; ha ritenuto che i compiti più valorizzanti fossero svolti dagli uomini. Così ad esempio la caccia, ritenuta prettamente maschile, è stata considerata più importante della raccolta di erbe, semi e ghiande, attribuita alle donne.

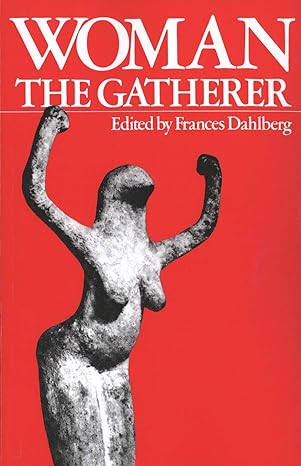

Gli studi femministi hanno cercato di ridimensionare il modello dell’uomo cacciatore (Man the Hunter), proponendo quello della donna raccoglitrice (Woman the gatherer è il titolo di un famoso libro dell’antropologa Frances Dahlberg, uscito nel 1981): secondo questa teoria, erano le donne a procurare la maggior parte delle calorie nella dieta dei gruppi preistorici, oltre a occuparsi di molte altre attività: la conciatura e la lavorazione delle pelli, il trattamento delle carni, la preparazione del cibo. Come mai si ritorna ancora su questi temi oggi?

Sono abbastanza perplessa quando leggo ad esempio articoli o libri nei quali si tenta di affermare che anche la donna è stata cacciatrice. Primo perché è un argomento che, appunto, è stato ampiamente sviscerato negli anni Settanta e Ottanta e ormai questa crociata contro Man the Hunter mi appare inappropriata tanto più che gli stessi studiosi maschi sanno benissimo quanto la caccia sia una risorsa unpredicatable, che non si può prevedere, e quanto invece le donne molto spesso con la raccolta di erbe e semi provvedano alla sussistenza e svolgano pertanto un ruolo importante, come giustamente ricordavi tu con Woman the Gatherer. La partecipazione costante delle donne alla caccia collettiva è un’altra cosa ben nota, per esempio. Poi non è che la caccia sia proprio un divertimento, mentre le donne stanno a casa a lavorare… Dire che la caccia è più importante è un parametro deciso dagli uomini, ma penso che a noi donne non sia mai importato più di tanto. Magari nelle società in cui anche le donne hanno ritenuta importante la caccia sono forse riuscite a prendervi parte. Diciamo che molto spesso questi discorsi, a opera di qualcuno che non ha approfondito e letto la letteratura a riguardo, sembrano delle bolle propagandistiche. Io Frances Dahlberg l’ho letta e non sono così vecchia, sono nata negli anni Settanta. Forse certe cose sono state date per scontate, e ora tocca tornare a ridirle. Forse anche perché l’accademia rimane in molti ambiti una roccaforte maschile. Infatti più che parlare delle donne nella preistoria preferirei parlare delle donne in preistoria, delle donne nelle discipline STEM. Le due cose vanno di pari passo e quindi se è stato un po’ oscurato quello che nel secolo scorso era considerato ovvio, magari è anche perché non ci sono abbastanza donne a fare questo lavoro. Non lo so, è un’ipotesi.

Sono abbastanza perplessa quando leggo ad esempio articoli o libri nei quali si tenta di affermare che anche la donna è stata cacciatrice. Primo perché è un argomento che, appunto, è stato ampiamente sviscerato negli anni Settanta e Ottanta e ormai questa crociata contro Man the Hunter mi appare inappropriata tanto più che gli stessi studiosi maschi sanno benissimo quanto la caccia sia una risorsa unpredicatable, che non si può prevedere, e quanto invece le donne molto spesso con la raccolta di erbe e semi provvedano alla sussistenza e svolgano pertanto un ruolo importante, come giustamente ricordavi tu con Woman the Gatherer. La partecipazione costante delle donne alla caccia collettiva è un’altra cosa ben nota, per esempio. Poi non è che la caccia sia proprio un divertimento, mentre le donne stanno a casa a lavorare… Dire che la caccia è più importante è un parametro deciso dagli uomini, ma penso che a noi donne non sia mai importato più di tanto. Magari nelle società in cui anche le donne hanno ritenuta importante la caccia sono forse riuscite a prendervi parte. Diciamo che molto spesso questi discorsi, a opera di qualcuno che non ha approfondito e letto la letteratura a riguardo, sembrano delle bolle propagandistiche. Io Frances Dahlberg l’ho letta e non sono così vecchia, sono nata negli anni Settanta. Forse certe cose sono state date per scontate, e ora tocca tornare a ridirle. Forse anche perché l’accademia rimane in molti ambiti una roccaforte maschile. Infatti più che parlare delle donne nella preistoria preferirei parlare delle donne in preistoria, delle donne nelle discipline STEM. Le due cose vanno di pari passo e quindi se è stato un po’ oscurato quello che nel secolo scorso era considerato ovvio, magari è anche perché non ci sono abbastanza donne a fare questo lavoro. Non lo so, è un’ipotesi.

Io sono una delle poche donne paleoliticiste in Italia, è un ambito a prevalenza maschile. Ma è curioso che solo a me venga chiesto di trattare nelle conferenze il tema della donna della preistoria, e mai a un collega uomo. È un argomento stimolante e sono contenta di parlarne, ma è un po’ un serpente che si morde la coda, si rischia di settorializzare la conoscenza. Mi chiedono di parlare delle donne perché sono donna? (ride)

Sì, se sono sempre le donne che parlano di storia delle donne diventa un circolo vizioso. Tanto più che di solito agli uomini non viene chiesto di parlare di storia degli uomini…

Appunto, loro parlano di tutto. A me non va di stare in una nicchia. È anche vero che se un uomo avesse sulle donne cacciatrici la posizione critica che ho espresso io poco fa, verrebbe tacciato delle peggio cose. Resta il fatto che nella ricerca una predominanza maschile c’è, e questo condiziona la scelta degli argomenti verso i quali indirizzare la ricerca. Su questo dobbiamo ancora lavorare.

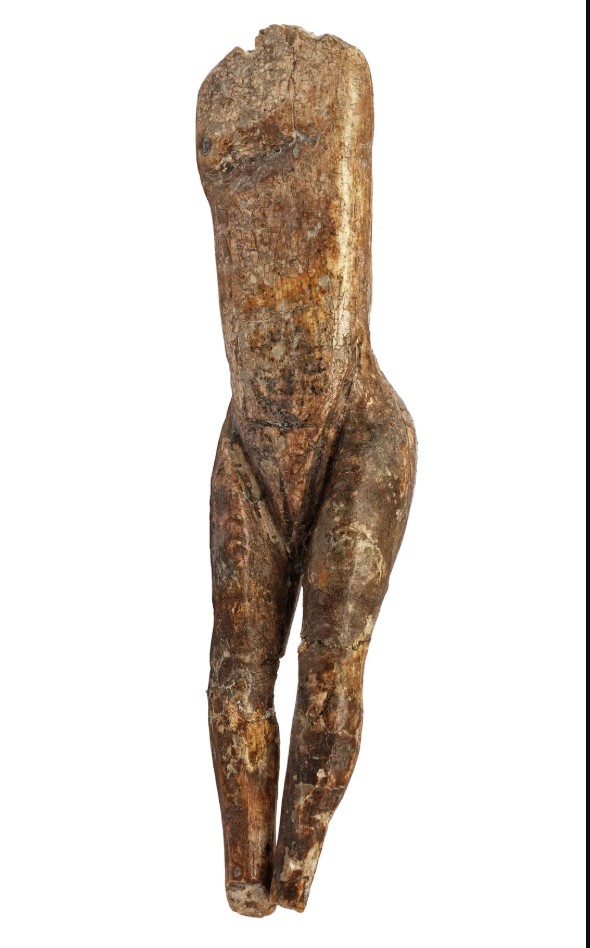

Vorrei porti una domanda sulla questione delle c.d. Veneri, ovvero le statuette con sembianze femminili ritrovate in gran numero dall’Inghilterra alla Siberia e presenti per circa 25.000 anni del Paleolitico superiore; la prima, la c.d. “Venere impudica”, fu scoperta nel 1864 in Dordogna. La tipologia è molto varia; tratti ricorrenti sono la nudità, l’evidenza degli attributi sessuali (seno, natiche e parte superiore delle cosce, vulva), l’assenza o la dimensione ridotta della testa. L’interpretazione simbolica e l’uso di queste statuine è molto dibattuto. “Venere” è un termine dato da uomini e chiaramente deriva da stereotipi culturali (è un richiamo al mondo greco-romano) e sessisti; riflette un certo tipo di modello femminile con forti rimandi alle fantasie erotiche maschili. È curioso, inoltre, il fatto che siano state chiamate Veneri anche le statuine che hanno una fisicità e delle forme molto prosperose che non corrispondono affatto a quelle della Venere classica: è come se, invece di vedere in queste rappresentazioni di donne un modello di femminilità diverso, le si sia ricondotte in qualche modo alla norma (dello sguardo maschile), a quell’ideale di bellezza classica. La domanda è: perché continuiamo a chiamarle così?

Un paio di anni fa abbiamo fatto un seminario su questo argomento con la collega Marina Gallinaro all’interno di un corso di Archaeology of Human Diversity, per gli studenti della magistrale: abbiamo contato le statuine per capire quante avessero effettivamente dei caratteri sessuali così evidenti, e queste non sono poi così tante o comunque non la maggioranza. Chiaramente il termine Veneri è entrato nella parlata comune ed è difficile eliminarlo, ma quello che si porta dietro non è bello. L’idea prevalente è che siano state fatte a uso e consumo degli uomini quando è invece possibile che siano oggetti fatti da donne e usati, custoditi dalle donne. A me piace molto l’idea dell’autoritratto, proposta dallo storico dell’arte McDermott (un uomo!), secondo il quale si tratterebbe di autoritratti da parte di persone che non sapevano che faccia avessero e si guardavano “da sopra”: questo sarebbe anche il motivo per cui molte statuine non hanno la faccia, in quel tipo di autoritratto non puoi mostrare il tuo volto.

All’inizio ci sono state molte interpretazioni idealistiche: la Dea Madre, ad esempio, o il legame con la maternità che secondo me è molto forzato perché non ci sono elementi che indichino che si trattasse di donne incinte. Si è cercato di vederci i vari stereotipi collegati alla donna, a volte tutti insieme. In seguito, le statuine sono state studiate in prevalenza dalle donne. Quello che non si riconosce abbastanza è quanto queste figurine rappresentino la diversità, perché in realtà sono molto diverse tra di loro. Se dovessi impostare una ricerca su questi manufatti – ci sto pensando – partirei proprio dalla diversità dei corpi: corpi grassi, corpi magri, corpi anche vecchi, forse. La società attuale è molto più interessata di prima alla diversità: tendiamo ad esaltare le differenze e non l’uniformità.

Anche a livello interpretativo, forse, vale la diversità: trovare un significato solo o prevalente per il fenomeno nel suo insieme è molto difficile.

Esatto, bisogna cercare di capire l’oggetto con il contesto, separando quello che va separato. Cosa mettere insieme e cosa dividere è il primo problema degli archeologi e anche dei paleoantropologi. La classificazione è possibile cercando affinità o differenze. E dopo aver classificato e studiato, magari, puoi costruire delle narrazioni diverse che sono tutte valide. In comune le statuine hanno il fatto di essere piccole, le puoi portare sempre con te. Poi però sono tutte diverse, e questo forse è un indice della diversità di quei gruppi che vivevano molto distanti uno dall’altro.

Marja Gimbutas fondò a partire dallo studio delle “Veneri” nel Neolitico la sua teoria sul culto della Grande Madre e sull’esistenza in Europa, prima dell’arrivo degli Indoeuropei, di società matriarcali o matrilineari, cioè che privilegiano la filiazione per via materna. Riguardo a Gimbutas ti chiedo se la sua ipotesi di tipo religioso, ovvero l’intepretare le statuine come rappresentazione di divinità, non abbia in qualche modo accentuato l’invisibilità delle donne, togliendo peso alla loro presenza reale nelle prime fasi della storia e poi quale ritieni che sia oggi l’eredità di Gimbutas (le cui teorie furono in seguito molto criticate, considerate deboli e fantasiose, ecc).

Diciamo che non sono una sua fan. Le sue interpretazioni per me sono troppo mistiche, io sono materialista e adotto un metodo di ricerca tendenzialmente processualista (anche se ormai è off school). Infatti ho iniziato a prendere parte a discorsi sull’arte soltanto di recente, prima me ne tenevo distante perché non mi sentivo in grado di non dire stupidaggini. Quella ipotizzata da Gimbutas è una bella storia; però, appunto, è una storia. Ma ho colleghe e amiche archeologhe che vi hanno trovato ispirazione e un forte sentimento di connessione con il passato. Oggi la Gimbutas non è più molto citata, sembra diventata un po retrò. È anche vero che io mi occupo di periodi più antichi e forse non ho il polso dela situazione. Alcuni suoi pensieri sono stati ripetuti così tante volte e infilati in articoli senza neanche rendersi conto che derivano da lei. Non saprei dire se ha veramente creato una scuola o no.

Invece delle donne non ancora Sapiens, ad esempio delle australopitecine, si può dire qualcosa di diverso rispetto alle donne anatomicamente moderne (e alle loro relazioni con gli uomini)? O sono discorsi non proponibili?

Certi discorsi forse sono difficilmente proponibili perché oggi sarebbero mal visti. Ad esempio nelle conferenze parlo sempre del dimorfismo sessuale che nelle australopitecine è molto accentuato, come nei moderni gorilla, tanto che all’inizio quel che era dimorfismo era stato interpretato come la presenza di due distinte specie. Alla fine si è arrivati alla conclusione che si tratti solo di dimorfismo sessuale, ovvero che i maschi fossero significativamente più grandi delle donne, circa il 30-40% in più. Questo per forza deve aver determinato una struttura sociale con una prevaricazione maschile. È molto probabile anche sulla base dei confronti con i comportamenti dei primati attuali. È verosimile che questi gruppi non fossero composti da famiglie nucleari (madre, padre, figli) ma fossero gruppi allargati con maschi dominanti e una serie di altri individui. Sono modelli, non lo sappiamo con certezza. Il dimorfismo sessuale diminuisce parecchio nel passaggio da Homo ergaster a Homo erectus, ma c’è ancora nei Neanderthal e nei Sapiens. Stiamo parlando di popolazioni, ovviamente, non di individui. Questa differenza fisica necessariamente ha influenzato la forma della società e secondo me la influenza ancora. Per molto tempo e in molte società il rapporto tra uomini e donne è stato principalmente, e banalmente, una questione di forza. Poi c’è anche il fatto che noi abbiamo la gravidanza. Anche questo è un argomento che può essere malinterpretato o travisato: ma è evidente che l’essere mediamente più piccole e molto impegnate in attività di cura, tra gravidanze e allattamenti, non ci consente di essere alla pari fisicamente con i maschi. Parlare di questo non sminuisce le donne. Oggi ci sono gli antidolorifici per il ciclo, l’epidurale se dobbiamo partorire, il biberon se dobbiamo allattare e la pillola se non vogliamo restare incinte: le nostre nonne e antenate ne erano prive. Pensare che l’uomo abbia approfittato di questa nostra condizione nel passato non sminuisce la gravità della loro prevaricazione, però è un dato di fatto.

Penso che abbiamo resistito a quello che dovevamo resistere e ora siamo in una posizione di forza. Su quanto accaduto nel passato non sono molto ottimista ma sul futuro sì: sono fiduciosa per le ragazze del futuro, sia che vogliano andare a caccia di cervi o qualsiasi altra cosa (ride).

Questa cosa che dicevi sul dimorfismo sessuale, che era più accentuato nelle specie più antiche, è molto interessante. Ci sono ipotesi sul come mai sia diminuito?

L’ipotesi è che le società, e le specie, siano lentamente cambiate proprio al fine dell’accudimento della prole. In realtà noi conosciamo abbastanza bene quello che è arrivato alla fine, cioè noi, e il forte dimorfismo delle australopitecine: quello che sta in mezzo, invece, non è molto noto. Però c’è il fatto che noi Sapiens facciamo dei neonati che hanno bisogno di tanta cura. La neotenia comporta che il neonato non sia ancora del tutto formato e parte della sua formazione avviene dopo la nascita: se il cervello si sviluppasse completamente prima, non passerebbe nel canale del parto. Questo enorme cervello che abbiamo è un vantaggio in termini evolutivi ma è uno svantaggio in quanto rende il parto molto pericoloso per la nostra specie. Anche tuttora lo è, per quanto la cosa sia molto sottovalutata. Oggi si tende a pensare al parto come a una cosa semplice tanto che poi molti decidono di farlo a casa e non in ospedale, non ricordando quanto si morisse un tempo. Mio padre, che è un ginecologo esperto di storia della medicina, mi dice che una donna su 10 rischia di morire di parto, proprio perché stiamo chiedendo alle ossa del nostro bacino di far uscire dei bambini con la testa il più grande possibile. Ma ancora non è abbastanza, questo cranio deve continuare a crescere al di fuori del grembo materno. Per fare questo, c’è bisogno di un accudimento da parte di tutta la società: si ipotizza che a questo scopo si siano create le “coppie” familiari, perché anche l’uomo coopera in questo periodo di fragilità del bambino.

Esattamente quando questo sia avvenuto non si sa, secondo alcuni già con Homo ergaster/erectus, secondo altri solo con la nostra specie, ma in ogni caso la progressione c’è. Avvicinandosi a noi nel tempo l’encefalo diventa sempre più grande e il dimorfismo sessuale sempre più piccolo. Non è detto che le due cose debbano per forza aver avuto una correlazione ma è possibile che la prima abbia avuto un peso, insieme ad altri aspetti evolutivi, di cooperazione, di struttura del gruppo.

Spostiamo la questione femminile dalle donne del passato alle donne che oggi si occupano del passato, cioè le archeologhe. Oggi moltissime donne lavorano in archeologia anche se si rimarca spesso che, qui come altrove, quelle nelle posizioni e nei ruoli importanti nelle istituzioni e nelle università siano in numero minore rispetto agli uomini. Volevo riportarti una osservazione di una tua collega, la professoressa Marcella Frangipane. Stavamo parlando di alcune archeologhe che per lei sono state maestre e lei mi ha detto che uno dei punti di forza delle donne in questa disciplina è la disabitudine al potere. Il fatto di essere state nella storia, nelle professioni, molto più raramente in posizioni di comando, ci renderebbe più adatte, più elastiche, meno autocompiacenti, nella gestione della ricerca e di progetti complessi. Ti riconosci un po’ in questa idea?

Può darsi. Sicuramente il modo di fare delle donne, di gestire i progetti e i collaboratori, è diverso da quello degli uomini. Se paga essere tendenzialmente meno assertivi, avere maggiori qualità di mediazione, non lo so. Sicuramente il modo femminile di costruire un team di lavoro è diverso.

In che cosa è diverso?

Siamo apparentemente meno competitive, o meglio lo siamo ma lo mostriamo in modo meno palese. I maschi hanno un po’ la sindrome del gorilla che si batte il petto, devono sempre fare tutte queste danze rituali, probabilmente la società li spinge a show up, a mostrare più aggressività di quella che magari vorrebbero, mentre la società spinge noi a mostrarne meno, è questo chiaramente può essere un vantaggio, perché rimaniamo più concentrate sul progetto, meno in prima linea nell’aggressività. Secondo me ci sono due modelli di potere delle donne: molte tendono a uniformarsi agli uomini, scegliendo una aggressione esplicita; altre invece no. Non so cosa paghi di più. Nei casi in cui sono stata particolarmente aggressiva mi sono accorta che non avevo guadagnato riprovazione ma rispetto, cosa che mi ha stupita perché per me il rispetto dovrebbe essere dato a chi riesce a moderarsi e a concludere qualcosa senza mettere in campo gli artigli. I team gestiti da donne spesso sono più rilassati, ma non sempre. Molte donne sentono la pressione, anche perché le critiche per noi molte volte sono più feroci. C’è ancora l’idea che possiamo essere isteriche, perdere il controllo facilmente. E di questo possiamo soffrire, anche perché il lavoro sul campo come archeologhe è faticoso e impegnativo. Forse per gli uomini è più facile perchè non partono da una stigmatizzazione.

Siamo apparentemente meno competitive, o meglio lo siamo ma lo mostriamo in modo meno palese. I maschi hanno un po’ la sindrome del gorilla che si batte il petto, devono sempre fare tutte queste danze rituali, probabilmente la società li spinge a show up, a mostrare più aggressività di quella che magari vorrebbero, mentre la società spinge noi a mostrarne meno, è questo chiaramente può essere un vantaggio, perché rimaniamo più concentrate sul progetto, meno in prima linea nell’aggressività. Secondo me ci sono due modelli di potere delle donne: molte tendono a uniformarsi agli uomini, scegliendo una aggressione esplicita; altre invece no. Non so cosa paghi di più. Nei casi in cui sono stata particolarmente aggressiva mi sono accorta che non avevo guadagnato riprovazione ma rispetto, cosa che mi ha stupita perché per me il rispetto dovrebbe essere dato a chi riesce a moderarsi e a concludere qualcosa senza mettere in campo gli artigli. I team gestiti da donne spesso sono più rilassati, ma non sempre. Molte donne sentono la pressione, anche perché le critiche per noi molte volte sono più feroci. C’è ancora l’idea che possiamo essere isteriche, perdere il controllo facilmente. E di questo possiamo soffrire, anche perché il lavoro sul campo come archeologhe è faticoso e impegnativo. Forse per gli uomini è più facile perchè non partono da una stigmatizzazione.

Sono anche più abituati, è una abitudine storica…

Sì ma soprattutto è l’altro che è più abituato a vedersi arrivare un uomo a capo di una missione. Però quello che io ho visto è che nel momento in cui mostri che sai fare le cose bene, allora ti guadagni un rispetto che è anche più forte di quello degli uomini. Perché ti ammirano. Si chiedono: questa come fa? Pensando che di base vali di meno (ride) quello che poi hai in cambio è di più. Ad esempio, io ho un figlio e mi accorgo che essere accompagnata da un figlio in certi ambienti mi porta più rispetto, perché si pensa “lei riesce a fare tutte queste cose e anche avere un figlio”. Ma se invece sbagli, o ti succede qualcosa che non dovrebbe, probabilmente la critica è più pesante.

Quando si parla di questione femminile si tende a considerare le donne come di un insieme. Susan Sontag in una vecchia intervista (Oltre la letteratura. Conversazioni con Susan Sontag, Edizioni Medusa 2018; l’intervista è del 1994) dice che le donne sono costruite culturalmente come una minoranza, e alle minoranze attribuiamo un punto di vista unitario, quindi ci domandiamo: Cosa vogliono le donne? Cosa pensano? Cosa fanno? Eccetera. Le mie domande forse sono state un po’ di questo genere… Provando ora a correggere l’intervista, e pensando alle individualità, mi vengono in mente soprattutto due donne che si sono occupate di preistoria e che in qualche modo hanno un po’ sovvertito il canone e le categorie delle archeologhe. Nel passato non tanto lontano c’è tutto un filone di archeologhe “mogli di”; e di archeologhe “allieve di”. Nella prima categoria, una donna che è andata molto oltre questa definizione è Mary Leakey: il cognome è quello del marito Louis, ma la sua fama di paleoantropologa lo ha quasi sopravanzato. Mentre nella meno nota, ma altrettanto coriacea, categoria di “allieve di”, penso a una figura meno famosa, Annette Laming-Emperaire, che sotto la supervisione di André Leroi-Gourhan scrisse una tesi sul significato dell’arte parietale paleolitica giungendo per prima alla conclusione che le rappresentazioni di una sezione della grotta di Lascaux fossero strutturate secondo un principio dualistico, maschile e femminile: Leroi-Gourhan poco dopo giunse alle stesse conclusioni, ma dove Laming-Emperaire vedeva un principio maschile, lui vedeva un principio femminile, e viceversa. La stessa ipotesi ma capovolta. Non so se anche tu trovi affascinanti queste figure oppure se ci sono altre studiose di preistoria che stimi particolarmente.

Mary Leakey è chiaramente un mito, anche per questo contrasto che c’era con il marito: lui andava e veniva, parlava sempre, e nel frattempo lei lavorava, produceva montagne di articoli, pubblicava la monografia del sito di Olduvai con tutto schedato e disegnato. Lui era quello delle intuizioni veloci e poi subito passava ad altro e si metteva a fare mille cose. Erano molto bene assortiti. Ho avuto la fortuna di andare qualche anno fa a Olduvai dove hanno fatto il museo del suo campo di lavoro e l’hanno chiamato Mary Leakey Camp, con il suo nome e non con quello del marito: ci sono la sua casa, la baracca dove lavorava, la cucina, i magazzini. Mary Leakey è senz’altro è una figura chiave (per quanto sia passata alla storia con il cognome del marito).

Poi ho avuto la fortuna di conoscere Alison S. Brooks, la moglie di John Yellen. Quando era giovane lei faceva il dottorato in Borgogna negli anni Sessanta mentre lui era nel Kalahari a studiare i !Kung san, mi ha raccontato che in quel periodo le arrivava una lettera ogni sei mesi da questo fidanzato, e dopo lo ha raggiunto e hanno messo su famiglia insieme nel deserto del Kalahari. È una donna veramente tosta, l’ammiro e ha fatto moltissimo, ha lavorato sempre con il marito ma la sua personalità emerge chiaramente, non è mai in secondo piano.

Mentre sempre nel clan dei Leakey c’è Meave, anche lei una “moglie di”. L’ho conosciuta in Turkana, nel Kenia, prima che morisse il marito Richard Leakey: la puoi incontrare con dei denti di parantropo o di qualcos’altro di strano in mano mentre si chiede se possa trattarsi di una nuova specie, e quando la vedi a una conferenza indossa la stessa camicia che usa per andare sullo scavo tutti i giorni. È una donna di una semplicità assoluta che ha fatto delle scoperte pazzesche e lavora dall’alba al tramonto in un luogo dove il caldo è terribile e le condizioni sono quelle che sono. Come Mary ha una personalità spiccata, una linea precisa di ricerca.

Da molti anni porti avanti un progetto di ricerca in Etiopia focalizzato sulle origini di Homo sapiens e del comportamento umano moderno. Di cosa vi occupate in particolare?

Questo sito, si chiama Gotera, è stato scoperto alla fine degli anni Settanta da Jean Chavaillon e poi è rimasto lì, non è più stato ripreso. A me interessa perché è situato al centro-sud dell’Etiopia, un po’ distante dal Rift dove lavorano quasi tutti. È in una depressione, un paleolago, un ambiente fluvio-lacustre, quindi si va dal lago al fiume agli aquitrini. È un sito paleolitico molto stimolante, nell’ultima campagna abbiamo trovato focolari datati a 45/50.000 anni fa e adesso stiamo trovando degli spazi di lavoro strutturati con altri focolari e possibili strutture. Ogni estate andiamo lì qualche settimana per lo scavo, ho un team internazionale di ricercatori, studenti e lavoratori molto bravi e la cooperazione con l’Autorità Etiope funziona molto bene. È il progetto a cui sto lavorando di più.

Questo sito, si chiama Gotera, è stato scoperto alla fine degli anni Settanta da Jean Chavaillon e poi è rimasto lì, non è più stato ripreso. A me interessa perché è situato al centro-sud dell’Etiopia, un po’ distante dal Rift dove lavorano quasi tutti. È in una depressione, un paleolago, un ambiente fluvio-lacustre, quindi si va dal lago al fiume agli aquitrini. È un sito paleolitico molto stimolante, nell’ultima campagna abbiamo trovato focolari datati a 45/50.000 anni fa e adesso stiamo trovando degli spazi di lavoro strutturati con altri focolari e possibili strutture. Ogni estate andiamo lì qualche settimana per lo scavo, ho un team internazionale di ricercatori, studenti e lavoratori molto bravi e la cooperazione con l’Autorità Etiope funziona molto bene. È il progetto a cui sto lavorando di più.

Poi stiamo riprendendo anche degli scavi nel basso Lazio, con la Soprintendenza vorremmo riaprire Grotta Sant’Agostino che è un sito musteriano storico, e anche rivedere le evidenze musteriane a Grotta di Tiberio, in collaborazione con la direttrice Cristiana Ruggini: quest’ultimo è un lavoro molto curioso perché il sito è noto per la villa dell’imperatore Tiberio ma incredibilmente conserva ancora della stratigrafia musteriana; sarei felice di riprendere questo scavo perché così tornerei a lavorare sui Neandertaliani, che sono stati il mio primo amore.

Il fatto di essere italiana in Etiopia è oggi un vantaggio o uno svantaggio, o è indifferente?

È indifferente. Il primo anno in cui sono andata ero quasi imbarazzata, temevo di incontrare qualcuno che mi insultasse o, peggio ancora, qualche nostalgico. E invece gli etiopi sono molto diversi da altre popolazioni africane, perché loro hanno combattuto il colonialismo e alla fine hanno vinto. L’aver cacciato gli italiani colonizzatori li rende molto orgogliosi. Un paio di anni fa hanno costruito in un luogo centralissimo di Addis Abbeba un enorme memoriale della battaglia di Adua. Due mie dottorande erano state invitate all’inaugurazione e mi hanno raccontato del loro imbarazzo quando, mentre erano in coda per visitare il museo, è arrivato qualcuno gridando “sono italiane, fatele passare”, e quindi sono state fatte passare per prime, per visitare il museo della vittoria sugli italiani…

Dall’altra parte è sorprendente quanto sia rimasto di italiano. L’occupazione è stata breve, ma molti italiani sono rimasti in Etiopia anche dopo la guerra. Nella cucina, ad esempio, c’è una forte eredità italiana, molte donne etiopi cucinano la lasagna, al bar prendi il bombolino col macchiato per colazione (lo chiamano bombolino e non bombolone). Diciamo che hanno fatto quello che è giusto: hanno preso quello che gli piaceva e hanno scartato il resto. Mi sembra un buon approccio. Chiaramente il passato coloniale non va ridimensionato. C’è molto lavoro da fare sulla nostra relazione con questi paesi, ma credo che il lavoro da fare sia soprattutto da parte nostra.

Quando lavori in Etiopia, quindi, a livello di metodo, non senti scrupoli maggiori di quelli che ti porresti se lo stesso progetto di ricerca lo stessi portando avanti nelle campagne laziali? Mi riferisco alla questione della decolonizzazione della disciplina.

Mi pongo il problema della decolonizzazione come se scavassi in qualunque paese straniero. Me lo pongo molto perché comunque l’approccio agli scavi, parlo dell’Africa in generale, è stato per molti anni veramente pesante, se non predatorio. Essendo gli Etiopi molto fieri della loro non-colonizzazione, e molto attenti a queste tematiche, quando quest’estate c’è stato il convegno per i 50 anni del rinvenimento di Lucy, c’è stata una sessione dedicata alla decolonizzazione dell’archeologia; c’erano ad esempio alcune colleghe sudafricane che stanno facendo dei lavori interessantissimi su come ricostruire i musei in modo che siano più fruibili dalle popolazioni locali (che non hanno la nostra idea di museo).

Gli etiopi cercano di imparare da noi quello che gli serve per costruire la propria identità di ricerca, un atteggiamento molto sano; quindi seguono i nostri lavori ed entrano nei nostri team. Io ad esempio ho collaboratori, studenti e un dottorando che sta per discutere la tesi: è un rapporto vero di collaborazione. Sono grata del fatto che mi accolgano. Insegnare è il mio lavoro, se c’è qualcosa che posso insegnare lo faccio volentieri. Vedo pratiche un po’ forzate che non condivido ma purtroppo le buone pratiche richiedono tempo e alcuni fanno fatica ad affrontare tanti dei cambiamenti sociali degli ultimi decenni. In me l’approccio decolonizing è strutturale, non faccio fatica. Poi il mio ex marito è senegalese, ho avuto quindi anche una lunga frequentazione, famiglia, amici del West Africa, so benissimo quali possano essere le problematiche dall’interno e questo mi fa sentire molto a mio agio, cosa che non sempre succede.

Curiosando sul tuo profilo Facebook, vedo che ti interessi di moda e fashion styling. Quand’è che abbiamo iniziato a vestirci? Secondo alcuni, ho letto, lo si può stabilire sulla base della differenziazione tra i pidocchi della testa e quelli corpo; risalirebbe a circa 120.000 anni fa, quando i pidocchi hanno iniziato a frequentare i capelli perché il resto del corpo umano era già coperto dai vestiti. È una ipotesi seria o ce ne sono altre più credibili?

Potrebbe essere una teoria credibile. Penso però che abbiamo iniziato a vestirci perché faceva freddo… Tra l’altro delle cosiddette Veneri di cui parlavamo prima, a me intriga anche il fatto che siano nude. Si tratta di intenzionali rappresentazioni di persone nude, perché non credo che 20 o 30.000 anni fa le persone andassero in giro nude, non per una questione di pudore ma perché è più comodo essere vestiti se fa freddo. Sicuramente nei periodi più recenti, quando in Europa c’era la glaciazione, si vestivano. A latitudini più temperate questa necessità di vestirsi non c’è, tuttora gli aborigeni portano il perizoma, altri solo una cordicella intorno alla vita. Secondo me il vestirsi fa parte principalmente di una questione di confort, che è arrivata abbastanza tardi. I Neanderthal sicuramente si vestivano perché altrimenti non sarebbero sopravvissuti. Nel Paleolitico superiore iniziano a esserci degli ornamenti, quelli che i colleghi francesi chiamano parure, qualcosa che non è strettamente funzionale e che ha anche un significato sociale, ma questo accade in un’epoca relativamente recente. Però ecco, tornando alle Veneri: non lo sappiamo ma magari a queste statuine mettevano dei vestitini, come le Barbie. Ci sarà un motivo per cui hanno rappresentate nude. E poi invece nelle statuine ritrovate in Russia di solito non si vedono i caratteri sessuali; sono di forma rettangolare, a volte si intravede un po’ di seno, il viso, talvolta non se ne capisce con certezza neanche il sesso. Sono dei parallepipedi con un “cappuccio”. Mi chiedo se non siano in realtà donne rappresentate vestite.

Telmo Pievani, in un recente articolo in cui contesta l’idea, ancora radicata, che la violenza di genere, la sopraffazione dell’uomo sulla donna, abbia una radice biologica, ha scritto:

“La natura non è un’autorità morale. Ciò che deriva dall’evoluzione, dalla biologia, non necessariamente è “buono”, “giusto” e “normale”. Per un semplice motivo: negli ecosistemi esistono comportamenti meravigliosi e terribili; la natura è colma di violenza, discriminazioni, morte, ma anche solidarietà, cooperazione, altruismo. Se la usassimo come criterio etico, allora dovremmo rassegnarci alla “naturalità” anche dello stupro e dell’infanticidio. La biodiversità sperimenta le soluzioni adattative più disparate: non è il posto dove andare a cercare norme e devianze. Come aveva già spiegato con grande lucidità David Hume nel Settecento, è assai pericoloso far discendere il dover-essere dall’essere”.

Quando si va alla ricerca di una pretesa origine nella “natura” di fenomeni moderni spesso ci si volge ai tempi più antichi dell’umanità, ai presunti comportamenti dell’uomo nella preistoria, che definirebbero in qualche modo anche la nostra attuale essenza. Come studiosa della preistoria, non senti un po’ la responsabilità di andare alla ricerca delle origini? La responsabilità del tipo di narrazione che presenterai, o contribuirai a costruire. E che verrà usata da altri.

Questo è un problema molto difficile e non eliminabile, infatti ultimamente frequento molto gli epistemologi che aiutano a dirimere certe questioni. D’altra parte non possiamo avere paura. A volte ragiono di questa cosa delle donne cacciatrici e guerriere, e alle studentesse chiedo: ma voi volete fare le guerriere? Magari una di noi vuole fare la guerriera, le altre no però. Quindi non dobbiamo farci dettare l’agenda da quello che dicono gli altri, e ritenere, ad esempio, che la forza bruta sia più importante, che so, del ricamo. Nello stesso tempo non possiamo prendere alla lettera il passato o qualsiasi elemento abbiamo per farne una norma. L’accessibilità a molti dati del passato più remoto è una cosa recente, ma le società nel frattempo sono andate avanti. Sì, c’è la tradizione, ma se tutto fosse così tradizionale saremmo ancora all’Olduvaiano. È vero che esiste la tradizione ma esiste anche l’innovazione, per la quale noi siamo una specie molto portata, come si vede da quello che è successo negli ultimi 200.000 anni: abbiamo cambiato tutto e ci piace cambiare, è una delle nostre caratteristiche principali. E quindi credo che il futuro sia inarrestabile. È chiaro che il nostro compito sia di vegliare e di porre i dati che conosciamo, che acquisiamo, in cornici appropriate. E di non fermarci.

Questo è un problema molto difficile e non eliminabile, infatti ultimamente frequento molto gli epistemologi che aiutano a dirimere certe questioni. D’altra parte non possiamo avere paura. A volte ragiono di questa cosa delle donne cacciatrici e guerriere, e alle studentesse chiedo: ma voi volete fare le guerriere? Magari una di noi vuole fare la guerriera, le altre no però. Quindi non dobbiamo farci dettare l’agenda da quello che dicono gli altri, e ritenere, ad esempio, che la forza bruta sia più importante, che so, del ricamo. Nello stesso tempo non possiamo prendere alla lettera il passato o qualsiasi elemento abbiamo per farne una norma. L’accessibilità a molti dati del passato più remoto è una cosa recente, ma le società nel frattempo sono andate avanti. Sì, c’è la tradizione, ma se tutto fosse così tradizionale saremmo ancora all’Olduvaiano. È vero che esiste la tradizione ma esiste anche l’innovazione, per la quale noi siamo una specie molto portata, come si vede da quello che è successo negli ultimi 200.000 anni: abbiamo cambiato tutto e ci piace cambiare, è una delle nostre caratteristiche principali. E quindi credo che il futuro sia inarrestabile. È chiaro che il nostro compito sia di vegliare e di porre i dati che conosciamo, che acquisiamo, in cornici appropriate. E di non fermarci.

I tempi della preistoria sono lunghissimi, incredibilmente più lunghi dei tempi storici. Come sei venuta a patto con la questione del tempo? Quando dici o leggi o scrive “intorno a 200.000 anni fa”, “tra 30.000 e 20.000 anni fa”, riesci davvero a immaginare questo tempo? Ti sei abituata a considerare trascurabile il dettaglio di un tempo così incommensurabile?

L’ho fatto abbassando i miei standard. Con la consapevolezza che il tempo della preistoria non è il tempo dell’individuo. Cogliere l’individuo è un po’ la chimera, il Sacro Graal, l’arca perduta del paleoliticista, e infatti quando troviamo la traccia di un focolare, ovvero di qualcosa che è stato chiaramente usato e vissuto per un momento breve, viviamo delle emozioni forti perché lì per un attimo vediamo, o ci illudiamo di vedere, la persona. Di solito è tutto più diluito. Nello studio della preistoria non esiste il nostro tempo, nel Paleolitico non esiste il presente. Ci sono dei range di date, ad esempio le date ottenute con il sistema del radiocarbonio oggi hanno dei range fino a 300 anni, che è un risultato ottimo. Quelle ottenute con altre tecniche di datazione possono avere dei range di 1000-2000 anni.

A volte con gli studenti faccio un esempio. Dico, immaginate che noi ora siamo qui, a Roma in Largo Argentina, e contemporaneamente stanno pugnalando Giulio Cesare: questo significa un range di 2000 anni. Ed è tutto insieme, noi lo vediamo come un momento solo. Quindi bisogna ammettere che le nostre ricostruzioni del passato sono un tentativo maldestro. Però a me il tempo profondo della preistoria fa lo stesso effetto dello spazio profondo: non è che perché so che non si potrà mai entrare in un buco nero o non potrò mai veramente capire cos’è la materia oscura che smetto di cercare; anzi, cerco di più.

Chiudo l’intervista con una domanda che non c’entra niente, la prendo da un libro di Max Frisch, Diario di coscienza, dove ogni capitolo inizia con una sequenza di domande su vari temi della vita. Sono domande talvolta un po’ spiazzanti. Per te ho scelto una domanda dal capitolo che parla di speranza. È una domanda che richiede una risposta precisa sul tempo: “Per quante ore al giorno e per quanti giorni all’anno ti basta la speranza ridotta: che torni la primavera, che il mal di testa passi, che qualcosa non venga mai alla luce, che gli ospiti se ne vadano ecc.”?

Sempre, tutti i giorni. Mi basta quasi sempre. Il resto non è una speranza, è una cosa su cui lavoro, un obiettivo. Quindi, non so, se voglio trovare un fossile di Sapiens con una bella faccia, cosa che mi piacerebbe tantissimo, allora organizzo lo scavo, faccio questo e quello. Ma non è una speranza. Invece come speranze mi bastano quelle piccole: spero che domani non avrò mal di testa e che non ci sia traffico sul raccordo. Mi va bene così com’è, la vita.