di Sandro Moiso

Il lampo del virus illumina l’ora più chiara.

Il lampo del virus illumina l’ora più chiara.

Smaschera il mondo in maschera.

Viviamo giorni di confusione, ma anche di grande chiarezza.

Il balletto del tutti contro tutti che si svolge a livello politico (nazionale e locale), scientifico (con il dilagare degli esperti e delle task force) e mediatico dovrebbe aver già da tempo aperto gli occhi dei cittadini e dei lavoratori. Date di riapertura diffuse come se ciò non avesse conseguenze sull’andamento del contagio e da quest’ultimo non dovessero dipendere, ottimismo sparso a piene mani su un picco che dovrebbe assomigliare a un altipiano (per il tramite di ingegnose acrobazie linguistiche, geomorfologiche e statistiche), dati di una autentica strage a livello sanitario che i partiti istituzionali si rimpallano, con minacce di inchieste e commissariamenti, tra Destra e Sinistra come in una partita di volley ball, noiosissima e già vista centinaia di volte. Una guerra tra rane, topi e scarafaggi che, se fosse ancora vivo Giacomo Leopardi, sarebbe degna soltanto di un nuova “Batracomiomachia”.

In questo autentico bailamme, che sembra soltanto peggiorare di giorno in giorno, sono però ancora troppi coloro che, pur animati dalle migliori intenzioni, affrontano le questioni legate all’attuale pandemia in ordine sparso. Rincorrendo il momento, chiedendosi quando si potrà ricominciare ad agire, senza chiedersi su cosa si potrebbe davvero incidere, scambiando un problema per il “problema”, anteponendo l’idea dell’azione allo studio delle azioni necessarie, contrapponendo l’individuale al sociale oppure scambiando per sociale ciò che in sostanza è individuale. In una girandola di iniziative che tutto fanno tranne che fornire prospettive concrete per un’uscita dall’attuale catastrofe che, occorre ancora una volta dirlo, non è né naturale né umanitaria, ma derivata direttamente dalle “leggi” di funzionamento del modo di produzione capitalistico. Come afferma Frank M. Snowden, storico americano della medicina, nel suo Epidemics and Society: non è vero che le malattie infettive “siano eventi casuali che capricciosamente e senza avvertimento affliggono le società”. Piuttosto è vero che “ogni società produce le sue vulnerabilità specifiche. Studiarle significa capirne strutture sociali, standard di vita, priorità politiche”1

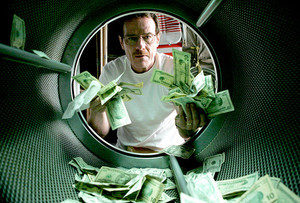

Gli elementi che potrebbero aiutare a definire il campo per un intervento immediato, concreto e condivisibile a livello di massa sono già molti. Sono compresi nelle parole, nelle promesse fasulle e nei provvedimenti che i governi e i loro padroni, nazionali e internazionali, stanno esplicitando, come si affermava all’inizio, sotto gli occhi di tutti. Una lunga sequenza di leggi, prevaricazioni, distruzioni e violenze che costituiscono la trama della più lunga crime story mai raccontata.

Gli elementi che potrebbero aiutare a definire il campo per un intervento immediato, concreto e condivisibile a livello di massa sono già molti. Sono compresi nelle parole, nelle promesse fasulle e nei provvedimenti che i governi e i loro padroni, nazionali e internazionali, stanno esplicitando, come si affermava all’inizio, sotto gli occhi di tutti. Una lunga sequenza di leggi, prevaricazioni, distruzioni e violenze che costituiscono la trama della più lunga crime story mai raccontata.

Ancora una volta è inutile, infatti, cercare l’ordito nascosto o segreto della realtà, basta saperla osservare e ascoltare, oppure semplicemente leggere, following the money.

Ad esempio, nella “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli Artt. da 19 a 22 del DL N. 18/2020” concordata il 30 marzo 2020 a Roma, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra Associazione Bancaria Italiana (ABI), l’ Alleanza delle Cooperative Italiane, tutte le maggiori associazioni imprenditoriali e confederazioni sindacali.

Il tema è sostanzialmente quello della cassa integrazione ordinaria o in deroga. Provvedimenti da sempre destinati a ricadere economicamente sulle spalle dello Stato, degli imprenditori e dell’INPS, ma che grazie a questo accordo, in piena crisi economica (di cui la pandemia da coronavirus costituisce un’aggravante ma non l’unica origine), potrebbe ricadere direttamente sulle spalle dei lavoratori che la vorranno o dovranno richiederla.

Se già la cassa integrazione comporta sempre e comunque un costo per i lavoratori, consistendo mediamente in un 80% del salario, a partire da questo accordo la stessa si trasforma in una sorta di prestito che viene accordato ai lavoratori in attesa che sia l’INPS a ripianarlo e a provvedere ai successivi pagamenti, ma il cui costo iniziale ricadrà interamente sui dipendenti coinvolti, a differenza della cassa integrazione comunemente intesa che prevede, in caso di ritardo delle prestazioni dell’INPS, che il costo iniziale ricada sugli oneri delle imprese che, di fatto, sono costrette ad anticipare per qualche mese gli stipendi parziali pagati dall’ente previdenziale.

Come si può leggere nel testo della Convenzione, invece:

Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici […] dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione […]

Il/la lavoratore/trice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale […] qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, […] comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.

In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro […] in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge2.

La Convenzione con le banche non è un inedito, è già stata usata nel 2008/2009 e se la pratica di cassa non va in porto l’impresa è comunque obbligata a pagare le mensilità al lavoratore, che può così restituire gli anticipi versati dalla banca. La Convenzione è un accordo astratto, ma agli sportelli (persino di due filiali diverse dello stesso gruppo) possono nascere piccoli ricatti o fraintendimenti che il lavoratore, di solito inesperto, può non saper gestire – tipo l’obbligo di aprire una posizione permanente in quella banca, al di là del conto corrente e a termine della Convenzione. Inoltre:

La Convenzione con le banche non è un inedito, è già stata usata nel 2008/2009 e se la pratica di cassa non va in porto l’impresa è comunque obbligata a pagare le mensilità al lavoratore, che può così restituire gli anticipi versati dalla banca. La Convenzione è un accordo astratto, ma agli sportelli (persino di due filiali diverse dello stesso gruppo) possono nascere piccoli ricatti o fraintendimenti che il lavoratore, di solito inesperto, può non saper gestire – tipo l’obbligo di aprire una posizione permanente in quella banca, al di là del conto corrente e a termine della Convenzione. Inoltre:

“«L’accordo con l’Abi parla di un’istruttoria di merito creditizio nei confronti del lavoratore. Ma questa previsione rischia di essere un problema per chi ha un finanziamento in corso e magari non sia riuscito a pagare qualche rata di credito al consumo», spiega Roberto Cunsolo, consigliere dell’Ordine nazionale dei commercialisti. Tanto basta, infatti, per essere segnalati alla Centrale rischi finanziari (Crif) e di conseguenza vedersi rifiutare l’anticipo degli ammortizzatori.

L’argomento non è da poco visto che il governo nei provvedimenti adottati finora non ha previsto lo stop alle rate per i piccoli prestiti.” (qui)

Fermiamoci qui. E’ chiaro però che, in questo modo, la cassa integrazione ordinaria o in deroga si trasforma in nient’altro che in un prestito ai lavoratori/trici, che gli stessi sottoscriveranno con le banche, liberando quasi del tutto i datori di lavoro da qualsiasi responsabilità economica in merito. Un sistema perfetto di sfruttamento circolare del lavoro dipendente. Soprattutto nel caso della cassa in deroga per la quale viene del tutto esclusa la possibilità che questa possa essere anticipata dal datore di lavoro.

L’anticipo è sui conti dei lavoratori e, se qualcosa va storto, i padroni possono detrarre le cifre per il ripianamento del debito direttamente dai salari (senza neanche il limite del quinto dello stipendio). In questo modo il lavoratore diventa il garante ultimo della politica economica d’emergenza. Il lavoro è il fideiussore generale di riserva, la banca l’intermediario, l’impresa fa la ritenuta alla fonte per conto del sistema bancario di governo. L’accordo, inoltre, non prevede il vincolo di non licenziare, come indirettamente confermato dal silenzio sindacale in proposito. Così il salario è eventuale, ma se c’è, il padrone può versarlo ai suoi finanziatori.

In un contesto in cui si prevede che siano più di 11 milioni i lavoratori che dovranno far ricorso alla cassa integrazione (o ai bonus) e in un panorama in cui le imprese con meno di 10 dipendenti, ovvero quelle ritenute maggiormente a rischio, costituiscono l’82,4% (col 22,6% dei dipendenti complessivi) delle imprese manifatturiere, il 96,2% (con il 66% dei dipendenti) delle imprese edili e il 96,6% (con il 52,3%) di quelle legate ai servizi, commercio all’ingrosso e al dettaglio3 i tempi della Cig saranno già più lunghi di almeno 10-15 giorni. Mentre, per la complessità delle operazioni richieste in modalità diversa per ogni istituto bancario, i lavoratori meno esperti di strumenti informatici, considerato che le banche escludono la possibilità di una ‘consulenza’ sindacale a soccorso degli stessi, rischieranno di essere tra gli ultimi ad essere pagati, vista anche la precedenza che sia le banche che l’Inps accorderanno agli aiuti per le aziende.

Più che lo sdegno per lo strumento in questione, andrebbe rimarcato l’eterno ineliminabile ruolo delle banche. Dal Q.E., all’Ape, alla Cassa: tutto deve passare dalle banche, che tra l’altro in questa fase non hanno assolutamente uomini e mezzi per svolgere il ruolo “burocratico” che lo Stato gli appalta – oltre al costo economico e sociale che questo parassitismo bancario comporta. Questa pletora di ammortizzatori (Cigo, Cig, Naspi, Bonus autonomi, Reddito Gigino di Maio, contributi comunali) di cui alla fine non ci si capisce più nulla, costituisce però il risultato della mancanza di uno strumento di reddito generale e universale. Così, sia a livello sindacale che prefettizio, inizia a crescere l’allarme per il clima da insorgenza sociale ed economica che sembra nascere spontaneamente, soprattutto in città come Torino dove le code davanti al Monte dei pegni si allungano ormai di giorno in giorno (qui).

Ma occorre fare ancora qui alcune osservazioni di carattere generale.

La prima, naturalmente, è quella riguardante il fatto che tale provvedimento conferma la tendenza generale alla completa finanziarizzazione di ogni attività o provvedimento un tempo compresi in ciò che veniva definito welfare state. Che si tratti di sanità, di lavoro o di previdenza (con tutti gli addentellati del caso: cassa integrazione, pensioni, etc.) il costo oggi non solo non deve più essere sostenuto dalla finanza e dall’intervento pubblico, ma deve anche costituire motivo di realizzazione di interessi per chi si sostituisce, anche solo momentaneamente, allo Stato e alle sue agenzie in veste di ufficiale pagatore. Insomma, in soldoni le banche non muovono un dito se non ne ricavano una qualche forma di profitto.

La seconda, non meno importante, è che le casse dello Stato si avviano ad essere sostanzialmente vuote. Anni di ruberie, rapine politico-mafiose autorizzate, prebende, investimenti fantasma o in grandi opere inutili e dannose mai terminate (e interminabili), premi a consorterie politiche di ogni tendenza e genere, profitti e prestiti garantiti a imprese e banche too big to fail, tasse mai pagate e attività svolte in nero hanno letteralmente prosciugato la casse dello Stato e dell’INPS. La quale ultima, nata come Istituto di previdenza sociale per i lavoratori, ha dovuto sempre più farsi carico anche delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio milionari di manager e dirigenti, privati e pubblici, oltre che diventare il tappabuchi per i periodi di sospensine dell’attività produttiva programmati dalle grandi aziende (come la Fiat).

Impressione generale confermata dallo slittamento in avanti continuo della data di presentazione dei provvedimenti economici governativi resi necessari dalla crisi.

Lo Stato sociale ha un costo sicuramente elevato che è andato crescendo nel tempo, ma non tutto è stato dissipato, come vorrebbe far credere una narrazione tossica e di parte, a causa delle pensioni un tempo calcolate su una età media più bassa e una vita lavorativa che veniva calcolata su un numero di anni inferiore a quelli attualmente necessari. Né si tratta soltanto di truffe rappresentate dai falsi invalidi, che pur ci sono state ma non tali da determinare l’attuale situazione di difficoltà.

Lo Stato sociale ha un costo sicuramente elevato che è andato crescendo nel tempo, ma non tutto è stato dissipato, come vorrebbe far credere una narrazione tossica e di parte, a causa delle pensioni un tempo calcolate su una età media più bassa e una vita lavorativa che veniva calcolata su un numero di anni inferiore a quelli attualmente necessari. Né si tratta soltanto di truffe rappresentate dai falsi invalidi, che pur ci sono state ma non tali da determinare l’attuale situazione di difficoltà.

Certo l’innalzamento dell’età media della vita ha comportato un prolungamento inaspettato dei pagamenti pensionistici e delle spese assistenziali per la terza età, ma troppo spesso ci si dimentica di sottolineare come proprio nel settore dell’assistenza alla stessa e in quello della Sanità non sia mai stato messo in pratica alcun tipo di controllo e di calmiere dei prezzi. Contribuendo così a fare dell’assistenza sanitaria e agli anziani un autentico Far West dove tutto è concesso, in termini di guadagno e profitto privato, e dove nessuna attività, o quasi, è svolta avendo come primo obiettivo quello della salute e del benessere dei cittadini.

Le tanto venerate privatizzazioni, concesse tanto da destra che da sinistra4, hanno dimostrato, proprio nel cuore dell”eccellenza’ sanitaria lombarda, la loro reale efficienza. Soprattutto nelle RSA, ovvero nelle residenze per anziani, sempre più costose (per lo Stato e per i cittadini) e meno protette dal punto di vista sanitario.

Residenze per anziani che sono diventate, in tutta Europa, uno dei settori più interessanti di investimento per le società finanziarie a caccia di nuovi territori in cui poter praticare le proprie scorrerie, garantendo profitti annui anche del 6-7% e trasformandosi, almeno fino all’esplodere della pandemia, in uno dei settori in cui si attendevano i maggiori investimenti nei prossimi anni. Fino a 15-20 miliardi di euro entro il 2035.

Basti pensare che in Lombardia l’84% delle RSA, che nel loro insieme rappresentano un affare da 1,4 miliardi di euro, è privato. Un affare che coinvolge 8.000 strutture e 262.000 persone censite dallo Spi-CGIL soltanto per il 2018 in tutt’Italia5.

«È un settore a metà tra l’immobiliare e l’infrastrutturale, che rappresenta un ottimo modo per diversificare e proteggere i portafogli, soprattutto nei momenti di ciclo economico debole», ha affermato in un recente convegno Giuseppe Oriani, ceo per l’Europa di Savills Investment Management. Ma che cosa attira gli investitori? In primo luogo, si tratta di un investimento a basso rischio, che si traduce in una sostenibilità dei canoni su un arco temporale medio lungo. «A questo, concorre il fatto che nel sistema italiano, così come in quello francese o tedesco, solo una parte delle rette di degenza è a libero mercato, ma una quota consistente è coperta dal pubblico, nel nostro caso dalle Regioni. Questo è un elemento di garanzia per chi investe», spiega Pio De Gregorio, responsabile Industry trend & benchmarking analysis di Ubi Banca, che ha redatto un accurato studio sul settore.

Naturalmente fanno gola i rendimenti medi lordi, stimati in un range compreso tra il 6% il 7,5%. La dinamica demografica è legata a doppio filo a questa classe di investimento. Infatti, a seconda degli scenari che si verificheranno, e dunque della necessità di posti letto in Rsa, si parla di investimenti in nuove strutture per 15 miliardi di euro entro il 2035, secondo l’ottica più conservativa, o fino a 23 miliardi secondo lo scenario più generoso. L’Italia ha ancora un forte gap da recuperare. In Germania ci sono oltre 12mila strutture per circa 876mila posti letto, in Francia 10.500 strutture e 720mila posti letto, in Spagna rispettivamente circa 5.400 e 373mila.6

Quello delle RSA, alla luce dei decessi ricollegabili alla mancata prevenzione sanitaria in occasione dell’attuale pandemia, sembra essere un esempio piuttosto efficace per dimostrare concretamente come salute, assistenza e finanza non possano collimare nei loro obiettivi ultimi7.

Quello delle RSA, alla luce dei decessi ricollegabili alla mancata prevenzione sanitaria in occasione dell’attuale pandemia, sembra essere un esempio piuttosto efficace per dimostrare concretamente come salute, assistenza e finanza non possano collimare nei loro obiettivi ultimi7.

L’assalto finanziario ad ogni aspetto del sociale infatti non rappresenta soltanto una riduzione della spesa dello Stato nel settore dei servizi ai cittadini, ma un vero rovesciamento di questi ultimi che si trasformano in un autentico settore di investimento protetto per il capitale finanziario sempre più alla ricerca di aree garantite in cui essere “parcheggiato” con una resa maggiore di quella fornita dall’investimento produttivo.

La strategia messa in atto da anni nei confronti della spesa pubblica e del suo taglio, si rivela dunque sempre di più per quello che di fatto è: fornire la possibilità di continuare ad investire speculativamente senza rischiare che l’enorme bolla finanziaria che si è venuta a creare negli anni (con scarsa o nulla base nell’economia reale) finisca con l’esplodere.

Questo può tranquillamente farci affermare che proprio per tale motivo i paperoneschi fantastiliardi promessi dal governo di Totò e Peppino per fronteggiare la crisi non esistono. Non esistono nelle casse del governo e non esistono nemmeno nelle casse delle banche. Le quali ultime avendo investito cifre da capogiro in titoli gonfiati, se non in veri e propri junk bond, oppure in titoli di Stato per impedire l’aumento dello spread e degli interessi pagati oggi non hanno disponibile tutta la liquidità richiesta dal governo per finanziare le imprese in crisi.

Interessante, da questo punto di vista, può rivelarsi la posizione assunta dall’AD di Intesa San Paolo, Carlo Messina, che, nei giorni scorsi, ha dichiarato che se la banca farà la sua parte mettendo a disposizione 50 miliardi di crediti, anche gli imprenditori che hanno spostato i loro investimenti e le loro ricchezze all’estero dovrebbero fare altrettanto facendoli rientrare in Italia8. La globalizzazione si incrina quindi, proprio ai suoi vertici, di fronte a una crisi che, al di là delle vacue dichiarazioni di Conte e Gualtieri, non troverà nei finanziamenti europei la sponda troppo a lungo strombazzata. Né i 1500, né i 400 miliardi ma, per ora e al massimo, i 37 messi a disposizione dal ferreo fondo salva stati (MES).

Da qui due conseguenze immediate e tutte due da consumarsi sulla pelle dei lavoratori: la prima è la riapertura di tutte le aziende che ne hanno fatto richiesta in deroga9 in cambio del mancato aiuto promesso su così larga scala (certo qualcosa ci sarà, ma non nella misura attesa da gran parte del mondo imprenditoriale), mentre la seconda (che non sarà comunque l’ultima) è compresa nell’accordo di cui abbiamo parlato all’inizio di questo intervento.

Non vedere in questo accordo una forma di liberalizzazione dei contratti di lavoro destinata a durare ben oltre l’emergenza sarebbe da imbecilli e non denunciarlo semplicemente criminale.

Non vedere in questo accordo una forma di liberalizzazione dei contratti di lavoro destinata a durare ben oltre l’emergenza sarebbe da imbecilli e non denunciarlo semplicemente criminale.

Ecco allora serviti gli snodi su cui articolare la nuova protesta sociale, non sull’idealità o l’ideologia o su un solidarismo più di marca cattolica che rivoluzionaria, ma sulla salda concretezza costituita dall’impossibilità di far coincidere gli interessi dei lavoratori con quelli dello Stato e del capitale, soprattutto nei periodi di crisi. Si tratti dei lavoratori dell’industria, si tratti dei lavoratori e degli operatori della sanità, si tratti ancora dei lavoratori dei servizi pubblici e privati e della scuola, la crisi ha tolto la maschera alla controparte. E’ ora di smettere di considerare il lavoro dipendente un privilegio o una fortuna, anche là dove sembrava garantito. E’ venuta l’ora di riportarlo al centro del conflitto e dell’attenzione antagonista.

In questi giorni il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che siamo davanti ad una crisi peggiore di quella del 1929, dalla quale, occorre sempre ricordarlo, si uscì soltanto con il secondo macello imperialista mondiale; sorto ed esploso non per un insanabile conflitto tra democrazia e autoritarismo, ma soltanto per ridefinire i confini delle aree di influenza economica e politica nel e sul mercato mondiale. Il Financial Times si è spinto a dichiarare in prima pagina (15 aprile) che questa sarà la peggiore crisi economica degli ultimi 300 anni. Ma è stato il quotidiano dei vescovi italiani, Avvenire, a giungere ad una sintesi storica più adeguata, dichiarando che:

Una volta che l’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia sarà sotto controllo, il rischio è che si apra una delle più grandi fasi di stagnazione economica degli ultimi secoli e con essa una ristrutturazione dei sitemi politici di riferimento. Il pericolo è di ritrovarsi in una nuova «grande crisi generale» paragonabile a quella che gli storici definiscono la «crisi generale del XVII secolo», quando la seconda ondata pandemica di peste fu accompagnata da un profondo cambiamento degli assetti politici ed economici […] La conseguenza è che dobbiamo attenderci non solo della povertà la più grave recessione economica degli ultimi secoli, con un crollo inimmaginabile della capacità produttiva e un aumento mai registrato e delle disuguaglianze a livello globale, ma anche lo stravolgimento dell’ordine esistente. Già all’indomani della grande crisi del 2008, infatti, l’ordine internazionale liberale ha cominciato a dare segni di cedimento strutturale.10

Mai come in quest’occasione la salvaguardia della salute e delle garanzie sul lavoro sono state coincidenti; mai come in questo momento lotta sindacale e lotta politica (intesa nel suo senso più ampio di ridefinizione delle necessità sociali e del modo di governarle) si sono avvicinate nelle loro finalità; mai come oggi la lotta per la ripartizione della ricchezza prodotta è stata tanto importante per ridefinire i modi della sua creazione, delle sue finalità e della difesa dell’ambiente. E della salvaguardia della specie umana.

Soprattutto in un contesto in cui la sostanziale confusione sui dati epidemiologici, la chiacchiera politica, la propaganda mediatica e le continue e contraddittorie illazioni di presunti esperti quali Roberto Burioni e Ilaria Capua (nomi che valgono soltanto come esempio considerato che l’elenco potrebbe continuare a lungo) non hanno fatto altro che coprire di parole inutili e pietose la sostanziale scelta dell’immunità di gregge come unica strategia da applicare nei confronti dell’epidemia, pur senza averlo mai dichiarato pubblicamente.

Soprattutto in un contesto in cui la sostanziale confusione sui dati epidemiologici, la chiacchiera politica, la propaganda mediatica e le continue e contraddittorie illazioni di presunti esperti quali Roberto Burioni e Ilaria Capua (nomi che valgono soltanto come esempio considerato che l’elenco potrebbe continuare a lungo) non hanno fatto altro che coprire di parole inutili e pietose la sostanziale scelta dell’immunità di gregge come unica strategia da applicare nei confronti dell’epidemia, pur senza averlo mai dichiarato pubblicamente.

Lontani dalla memoria storica della Chiesa, che ha motivo di mantenerla non per ragioni di cambiamento e sovvertimento dell’ordine esistente, ma al contrario per la necessità di conservare i suoi apparati e la sua funzione11, i tecnici del dream team di Vittorio Colao già insistono per rendere obbligatorio lo smart working, il telelavoro, per le grandi aziende e ovunque sia possibile. Mentre alcuni lavoratori e alcune lavoratrici possono vedere in questa “modernizzazione” una forma di flessibilità che potrebbe andare incontro alle loro esigenze personali e famigliari, è inevitabile osservare come tale ristrutturazione del lavoro white collar sia destinata a promuovere un’ulteriore parcellizzazione dello stesso e un’atomizzazione dei suoi esecutori che, ben presto, dovranno fare i conti con una totale privatizzazione dei loro contratti e con una tendenza inarrestabile alla creazione di lavoratori “autonomi” (in realtà dipendenti) assolutamente non più garantiti sia sui tempi di lavoro che sulle retribuzioni. Come già ben sanno molti lavoratori precari.

Sarebbe poi da affrontare il tema della ristrutturazione del lavoro nel comparto sanità, dove è evidente che dietro agli untuosi elogi agli “eroi che ci difendono in prima linea” si cela una totale ristrutturazione peggiorativa delle condizioni di lavoro dei medici (qui) e di tutto il personale sanitario12, già da tempo iniziata con le privatizzazioni messe in atto nel settore. Non solo in Lombardia, caso più eclatante, ma in tutta Italia e da ogni governo nazionale o locale.

Sarebbe poi da affrontare il tema della ristrutturazione del lavoro nel comparto sanità, dove è evidente che dietro agli untuosi elogi agli “eroi che ci difendono in prima linea” si cela una totale ristrutturazione peggiorativa delle condizioni di lavoro dei medici (qui) e di tutto il personale sanitario12, già da tempo iniziata con le privatizzazioni messe in atto nel settore. Non solo in Lombardia, caso più eclatante, ma in tutta Italia e da ogni governo nazionale o locale.

Nella scuola anche non ci sarà da scherzare. Anche qui il telelavoro di queste settimane, le lezioni a distanza e le riunioni fiume per via telematica, non costituiranno altro che un ulteriore aumento dei carichi di lavoro dei docenti, una riduzione delle risorse disponibili (che bisogno ci sarà di pagare i corsi di recupero, se gli insegnanti saranno obbligati a tenere delle lezioni da casa al pomeriggio?) e se le classi saranno ridotte di numero sarà solo per sdoppiarle su un lavoro che potrebbe svolgersi sia di mattina che pomeriggio, con un aumento dell’orario settimanale dei docenti non accompagnato da un’adeguata retribuzione. Non a caso già si parla di un nuovo contratto e di nuove assunzioni che certo non sarebbero minimamente adeguate a coprire un raddoppio delle cattedre.

Nella scuola anche non ci sarà da scherzare. Anche qui il telelavoro di queste settimane, le lezioni a distanza e le riunioni fiume per via telematica, non costituiranno altro che un ulteriore aumento dei carichi di lavoro dei docenti, una riduzione delle risorse disponibili (che bisogno ci sarà di pagare i corsi di recupero, se gli insegnanti saranno obbligati a tenere delle lezioni da casa al pomeriggio?) e se le classi saranno ridotte di numero sarà solo per sdoppiarle su un lavoro che potrebbe svolgersi sia di mattina che pomeriggio, con un aumento dell’orario settimanale dei docenti non accompagnato da un’adeguata retribuzione. Non a caso già si parla di un nuovo contratto e di nuove assunzioni che certo non sarebbero minimamente adeguate a coprire un raddoppio delle cattedre.

Del lavoro in fabbrica, nei cantieri, nella distribuzione e nel commercio abbiamo già indirettamente parlato anche negli articoli precedenti. Ma se da un lato su ogni lavoratore di questi settori, come anche di quelli citati prima, graverà la spada di Damocle del licenziamento e della disoccupazione, è chiaro che su tutti i lavoratori e le lavoratrici peseranno fin da subito l’aumento dei ritmi, l’inasprimento delle turnazioni, la probabile riduzione delle retribuzioni per permettere alle aziende, grandi e piccole, di superare ‘insieme’ il difficile momento. Lo ha sintetizzato benissimo il presidente degli industriali vicentini, Luciano Vescovi, quando ha affermato: “Si tratta di trovare un percorso italiano per tamponare l’emergenza e aiutare il sistema, ma è molto complicato in uno Stato privo di soldi. Bisogna dirlo chiaramente: bisogna tornare a lavorare, e tirare la cinghia per un po’” (qui).

Del lavoro in fabbrica, nei cantieri, nella distribuzione e nel commercio abbiamo già indirettamente parlato anche negli articoli precedenti. Ma se da un lato su ogni lavoratore di questi settori, come anche di quelli citati prima, graverà la spada di Damocle del licenziamento e della disoccupazione, è chiaro che su tutti i lavoratori e le lavoratrici peseranno fin da subito l’aumento dei ritmi, l’inasprimento delle turnazioni, la probabile riduzione delle retribuzioni per permettere alle aziende, grandi e piccole, di superare ‘insieme’ il difficile momento. Lo ha sintetizzato benissimo il presidente degli industriali vicentini, Luciano Vescovi, quando ha affermato: “Si tratta di trovare un percorso italiano per tamponare l’emergenza e aiutare il sistema, ma è molto complicato in uno Stato privo di soldi. Bisogna dirlo chiaramente: bisogna tornare a lavorare, e tirare la cinghia per un po’” (qui).

D’altra parte l’elezione di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria e l’immediata proposta di anticipare ufficialmente la riapertura produttiva del settore auto (che significa, in realtà, praticamente tutta la metalmeccanica) e di quello della moda (tessile e non solo: cuoio. chimica, etc.) mostrano chiaramente come tutte le decisioni della politca siano completamente assuefatte, a Destra come a Sinistra, agli ordini provenienti dai “padroni del vapore” e dagli investitori. In fin dei conti, nella pletora di tecnici arruolati di giorno in giorno per svolgere le funzioni che dovrebbero essere specifiche del Governo e del Parlamento, i veri specialisti sono loro: gli imprenditori. Che, però, non ancora soddisfatti dagli omini di pezza posti al governo o nel parlamento, si spingono già a chiedere la presenza di un nuovo de Gaulle13.

Non tenere conto di ciò, chiudersi nello specifico o nel proprio orticello, scimmiottando gli orridi specialisti ed esperti come i 17 membri della super-commissione varata dal governo in questi giorni, sarebbe semplicemente perdente e conservatore.

Non tenere conto di ciò, chiudersi nello specifico o nel proprio orticello, scimmiottando gli orridi specialisti ed esperti come i 17 membri della super-commissione varata dal governo in questi giorni, sarebbe semplicemente perdente e conservatore.

In tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti i lavoratori di tutti i settori hanno capito che la lotta contro la crisi da coronavirus coincide con la lotta contro il virus del capitale (qui).

Ma ciò che fa paura, forse, è proprio il fatto che nelle crisi sistemiche tutti i nodi sono destinati a venire al pettine e non ci sia più spazio per le incertezze e i tentennamenti.

Stiamo dunque ben attenti a non perdere questa occasione, a partire proprio dalle assemblee, dalle discussioni e dalle eclatanti contraddizioni che si svilupperanno sui posti di lavoro. Non abbiamo bisogno di inventarci spazi, ma di riconquistare quelli che ci sono e conosciamo già.

In fin dei conti, se già gli “esperti”, i media e l’economia ci dicono che “fa brutto”, anche noi avremo prima o poi il diritto di sbroccare, no?14

N.B.

Questo lungo articolo, la cui responsabilità per i contenuti e gli eventuali errori ricade interamente sull’autore, non sarebbe stato possibile senza i consigli, le critiche e le considerazioni espresse da Luca B., Giovanni I., Maurizio P., Gioacchino T. e Cosetta F.