–

di Roberto Salerno *

INDICE

1. Medici, virologi, immunologi: poca roba, è un’ecatombe, pfui, moriremo tutti

2. Scenari epidemiologici: un report vi seppellirà (vivi)

3. Da «potrebbe succedere» a «succederà» per arrivare ad «Aaargh!»

4. Le ali di cera degli scienziati, il calore dei riflettori

5. Capire quando un esperto non parla più “da esperto”

6. Possibilità, probabilità, democrazia

Sembra semplice: un virus ha fatto il salto di specie e da un animale si è trasferito all’essere umano. Appartiene alla famiglia dei coronavirus, diversa da quella dei virus influenzali. Per attaccare gli organi umani deve usare una delle tante cavità presenti nel nostro corpo: bocca, occhi, naso, ecc. Nel nostro organismo può entrare in due modi: o direttamente, grazie a un soggetto infetto che parlando emette goccioline che finiscono in una delle nostre cavità; oppure indirettamente, attraverso le nostre mani, se toccano prima una superficie infetta e poi una delle nostre cavità.

Su queste semplici affermazioni non esistono pareri discordi. Meglio segnarsele, perché sono le uniche.

Nel percorso da queste acquisizioni ai provvedimenti che hanno incatenato l’Italia e – con varie gradazioni e sfumature – il 75% dell’intero pianeta, la scienza ha offerto uno spettacolo di sé abbastanza desolante. Anzi no, non la scienza, poveretta, ma coloro che ritengono di “possederla”, e cioè un nugolo di persone che a vario titolo si ritengono – e vengono riconosciuti come – scienziati.

1. Medici, virologi, immunologi: poca roba, è un’ecatombe, pfui, moriremo tutti

Maria Rita Gismondo

Hanno cominciato i medici. Senza per forza arrivare ai casi che vi sono subito venuti in mente, e che afferiscono più allo show business politico-mediatico che alla scienza, possiamo notare che tra Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano, che dice «non voglio sminuire ma la sua (del virus) problematica rimane appena superiore all’influenza stagionale», e Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia del policlinico di Padova, secondo cui «la mortalità è la stessa dell’influenza spagnola del 1918 che ha fatto milioni di vittime», ci sono tante posizioni quanti sono coloro che frequentano gli ospedali.

Il 22 febbraio Giuseppe Ippolito, direttore dello Spallanzani, dice all’AGI che «il nuovo Corona virus non è una malattia mortale» e che «il sistema funziona, il paese regge». Il 2 marzo è ancora molto ottimista: «penso che, anche se l’epidemia potrà andare avanti per diversi mesi, riusciremo comunque a gestirla. Dobbiamo essere vigili per controllarne la diffusione ed eventualmente prepararci a mitigarne gli effetti sulla popolazione, in special modo sulle fasce più avanzate di età che, come abbiamo visto, sono quelle più esposte».

Walter Ricciardi

Diversa la posizione di Walter Ricciardi, rappresentante del governo italiano nel Comitato esecutivo dell’OMS: il 23 febbraio dichiara che «in Italia ci sono alcuni focolai epidemici, bisogna lavorare affinché non si trasformino in epidemia. Nel mondo c’è una serie di epidemie e occorre impedire che diventino una pandemia». Secondo Ricciardi la chiusura dei voli dalla Cina non ha molto senso perché basta semplicemente fare scalo da un’altra parte. Segue un riferimento leggermente improvvido: «Francia, Germania e Regno Unito seguendo l’Oms non hanno bloccato i voli diretti e hanno messo in quarantena i soggetti a rischio, inoltre hanno una catena di comando diretta, mentre da noi le realtà locali vanno in ordine sparso.»

Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), il 28 febbraio rassicura tutti: «La situazione è sotto controllo». Secondo lui l’analogia con l’influenza ci sta: «questo virus poi ha naturalmente dei piccoli cambiamenti. Perché, come quello dell’influenza, è più semplice e meno stabile».

Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene e medicina preventiva all’università di Pisa, il 23 febbraio invita a non fare allarmismo: «Noi abbiamo un Sistema sanitario che è la punta di diamante in tutto il mondo. Se si organizza bene questo sistema sanitario può fare fronte tranquillamente all’epidemia. Si cura.» L’epidemiologo non sembra troppo preoccupato: «Il messaggio da dare – chiarisce – è questo: nell’80% dei casi probabilmente non si ha bisogno neanche di assistenza medica. Il 20% dei casi dobbiamo cercare di limitarlo come numero perché ha poi necessità di andare in ospedale. E dobbiamo fare in modo che i nostri ospedali siano pronti per questo 20%. Perché se facciamo assistenza di alta qualità a questo 20%, non muore nessuno.»

Nei primi giorni di marzo i toni di Lopalco sono un po’ cambiati, ma continua a rassicurare: «la malattia non è grave, se non in rari casi e per persone con condizioni di salute già complicate» e in fondo «quello che abbiamo nel Nord Est lo troveremo nel resto d’Italia, spostato di qualche settimana», ma tutto sommato basterà «sostenere piccoli sacrifici. Per un paio di mesi, invece di incontrarsi in 30 ci si incontra in tre. E vediamo che succede».

Il 31 marzo è ormai difficile sostenere la stessa posizione e dunque «Abbiamo avuto un’esposizione al virus enormemente superiore al Nord rispetto al Sud. E di questo dobbiamo tener conto anche ai fini delle politiche di riapertura.» Naturalmente non si parla più di piccoli sacrifici, anzi (corsivo nostro): «non arriverà mai il momento in cui diciamo stop, tutti fuori come prima.»

A metà aprile Francesco Le Foche, immunologo del policlinico Umberto I di Roma, ritiene che il virus possa spegnersi da solo, a maggio andremo in vacanza e il vaccino non è poi così necessario. Non sembra d’accordo Daniel Hagara dell’ospedale ticinese di Moncucco: «il virus non scompare da un giorno all’altro, una seconda ondata potrebbe essere peggiore della prima», cosa che però non spaventa il collega Beda Stadler, convinto che «fintanto i gruppi a rischio vengono protetti e gli ospedali non si riempiono di pazienti Covid-19, non ho paura di una seconda ondata».

Ma al di là delle specifiche caratteristiche del virus, questione che riguarda i medici, il fenomeno investe altre ambiti scientifici. A che velocità è lecito attendersi che si espanda il virus?

2. Scenari epidemiologici: un report vi seppellirà (vivi)

Partono i raffronti con altri virus. A fine gennaio la velocità di R0 – l’indicatore principale, che ci dice sostanzialmente quante persone può contagiare un infetto – viene stimata tra 1,5 e 3,5. La Lancaster University prova ad essere più precisa e parla di un R0 pari a 2,5. L’OMS pensa invece che 2,5 sia la stima più pessimistica, e situa quella ottimistica a 1,4. Siamo ancora ai calcoli fatti per Wuhan, che secondo i maggiori istituti epidemiologici avrebbe dovuto avere quasi 200.000 infetti nei primi giorni di febbraio. Vale la pena far notare che a fine aprile in Cina gli infetti erano – almeno ufficialmente – meno di 85.000.

Il 6 febbraio Giovanni Maga, dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, ci dice che R0 è 2,6 ma con un intervallo tra 1,5 e 3, e comunque «in Italia attualmente il rischio è estremamente basso e non c’è pericolo attualmente di pandemia».

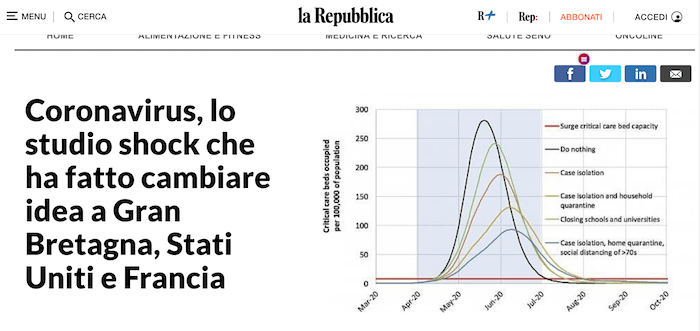

Rapidamente entrano in scena i predittivi. Partendo da assunzioni abbastanza vaghe – «Intervenire sì» vs. «intervenire no», a prescindere tanto dal tipo quanto dall’estensione degli interventi – all’Imperial College mettono a punto modelli statisticamente sofisticati che portano a dire: senza interventi ci saranno centinaia di migliaia di morti nella sola Gran Bretagna, provocati dal collasso del sistema sanitario.

«Shock! Watch the monkey get hurt, monkey…»

Il report dell’Imperial College, destinato a grande celebrità, descrive una serie di ipotesi partendo da due possibili strategie: la «mitigazione» e la «soppressione». Nell’Introduzione al rapporto si dice con una certa leggerezza che la mitigazione, pur riducendo di 2/3 il picco della domanda di assistenza sanitaria e della metà il numero dei morti, provocherà «probabilmente» centinaia di migliaia di morti e il collasso del sistema sanitario. Per questo si dovrà scegliere la «soppressione».

Il rapporto contiene molti caveat. Un paio in particolare dovrebbero suggerire maggiore cautela, quantomeno nel riassumere i risultati del rapporto. Un’avvertenza dice che anche in assenza di provvedimenti obbligatori è altamente probabile che la popolazione cambi i propri comportamenti:

«è altamente probabile che ci siano significativi cambiamenti spontanei nei comportamenti della popolazione anche in assenza di provvedimenti imposti dal governo»

[it is highly likely that there would be significant spontaneous changes in population behaviour even in the absence of government-mandated interventions];

in un altro passaggio si legge che le misure di soppressione non saranno a costo zero, anzi, probabilmente avranno

«enormi costi sociali ed economici che a loro volta potrebbero avere un impatto significativo su salute e benessere nel breve e nel più lungo periodo»

[enormous social and economic costs which may themselves have significant impact on health and well-being in the short and longer-term].

Le avvertenze non si esauriscono qui, nella nota metodologica se ne esplicitano altre, e a distanza di poco tempo alcune premesse del report si riveleranno poco corrette. È il caso dell’alta infettività dei bambini – ipotesi che porterà alla chiusura delle scuole ovunque ma su cui ci sono, a essere cauti, ragionevoli dubbi – o della diversa capacità infettiva degli asintomatici rispetto ai sintomatici. Il rapporto presuppone poi che il 30% degli ospedalizzati finiranno in terapia intensiva. Per l’Italia il dato è decisamente sovrastimato, visto che non si è mai raggiunto il 15.

Pochi giorni dopo è il Nuffield College di Oxford a offrire un’altra interpretazione con predizioni decisamente differenti. Il modello proposto si basa sulla percentuale di popolazione a rischio di morte o di grave malattia; sulla capacità di riproduzione del virus (R0); sul periodo di tempo che si resta infetti, e sul tempo trascorso dall’infezione alla morte. Assumendo che la popolazione a rischio sia o lo 0,01 o l’1%, e che R0 sia 2,25 o 2,75, gli studiosi del Nuffield ritengono che, al 19 marzo, potrebbe avere già incontrato il virus una percentuale della popolazione britannica compresa tra il 36 e il 68%.

Lo stemma dell’Imperial College. Il motto in latino dice: «La scienza è ornamento e difesa dell’Impero».

Il 30 marzo un altro lavoro dell’Imperial College si presta meglio a essere divulgato dai fautori del lockdown. Il rapporto numero 13 stima l’impatto delle misure non sanitarie in undici paesi europei. Già la premessa dello studio dovrebbe suggerire cautela, visto che dice chiaramente: «Uno degli assunti-chiave del modello è che ciascun intervento abbia lo stesso effetto sul numero di riproduzione nei vari paesi e nel corso del tempo» [One of the key assumptions of the model is that each intervention has the same effect on the reproduction number across countries and over time].

Dando per buono che dal punto di vista della costruzione del modello tale assunto sia accettabile, si può comprendere come invece dal punto di vista dell’analisi delle misure non abbia senso e infici tutto il ragionamento seguente. Isolamento dei positivi, chiusura di scuole o università, divieto di raduni di massa, blocchi locali e nazionali, chiusura di fabbriche o di locali… Tutto ha lo stesso effetto.

Il report così finisce per sostenere che grazie agli interventi – non importa quali – si sarebbero evitati 59mila morti (dato aggiornato al 31 marzo). Può essere interessante notare che la Svezia ne avrebbe evitati 82, la Danimarca 69, la Norvegia una decina. Figurarsi se qualcuno si sofferma su questo passaggio (corsivo nostro): «si assume anche che l’effetto degli interventi sia lo stesso in tutti i paesi, cosa che può non essere del tutto realistica». [We also assume that the effect of interventions is the same in all countries, which may not be fully realistic.]

Fa infine abbastanza scalpore il lavoro presentato dalla «task force» costituitasi presso il governo italiano per gestire la «Fase 2». Nel rapporto uno scenario prevede la possibilità che, se tutto venisse riaperto, ben 151.000 persone finirebbero in terapia intensiva. Le assunzioni sono naturalmente del tutto teoriche e riguardano il numero di contatti tra le persone che poi si riverserebbero sul numero dei contagiati. In realtà il gruppo di lavoro ha preso in considerazione scenari persino peggiori (in uno i posti in terapia intensiva occupati sarebbero stati 191.824 il 9 giugno…) ma in buona sostanza quasi tutti – sono 98 scenari! – molto migliori.

Questi lavori all’interno delle varie discipline non sono certo rari, anzi sono l’essenza stessa del lavoro scientifico. L’idea che la scienza possa dare una risposta univoca e definitiva può venire in mente solo a chi ha enormi deficit di competenze epistemologiche. «Enormi» perché non sono questioni particolarmente complicate, l’epistemologia affronta temi ben più complessi e non dedica neanche troppa attenzione a questioni così banali.

Se non si vuole arrivare a questi livelli di sofisticazione basti pensare a quel che succede nei dibattiti che riguardano la realizzazione di un’opera pubblica di una certa rilevanza. Negli schieramenti che finiscono per fronteggiarsi ci sono sempre «esperti» in entrambe le fazioni, per misurare gli effetti sulla salute, sulla viabilità, sulla qualità della vita ecc. Ciò non toglie che la decisione alla fine sarà sempre eminentemente politica, nel senso che favorirà alcuni interessi e ne danneggerà altri.

3. Da «potrebbe succedere» a «succederà» per arrivare ad «Aaargh!»

In genere questi dibattiti, più o meno sofisticati, rimangono confinati o nelle aule universitarie o magari all’interno di “arene” in cui si dibatte uno specifico problema. Anche temi che oltrepassano il livello locale per diventare di rilevanza nazionale – si pensi per esempio al TAV Torino-Lione – incontrano un’attenzione parziale, perché per quanto si possa esprimere un’opinione anche a distanza di migliaia di chilometri, il coinvolgimento sarà sempre relativo.

Stavolta gli scienziati si sono trovati improvvisamente al centro del palcoscenico e, come sarebbe stato ragionevole attendersi, hanno mostrato un certo impaccio nel rapportarsi a contesti poco frequentati. Nemmeno i più sobri erano attrezzati a comprendere l’effetto che semplici constatazioni “da laboratorio” possono avere all’interno di una comunità ben più ampia e magari attraversata dal terrore.

Soprattutto, gli scienziati non sono attrezzati ad avere a che fare con le dinamiche dei mass media. I pareri dei vari virologi ed immunologi, o i sunti dei report dei vari istituti epidemiologici, sono raccolti in interviste in cui in genere non mancano cautele, disclaimer, verbi al condizionale… Tutto questo, però, viene travolto dalle finalità differenti di chi materialmente redige l’articolo.

Il caso dei report predittivi dell’Imperial College è particolarmente illuminante. Per apprezzare le stime di un modello è necessario partire da ipotesi teoricamente possibili ma spesso del tutto implausibili. Abituati a rivolgersi a comunità con cui in genere si condividono linguaggi impliciti ed espliciti, gli autori non si sono soffermati a specificare che l’opzione «non fare niente» è senza alcun senso pratico. Come lo stesso rapporto ricorda, è altamente probabile che le persone cambino i propri comportamenti a prescindere o meno dai provvedimenti governativi. Eppure il rapporto è stato assunto dalla stampa e da molti decisori nostrani come una specie di tabella sinottica, capace di prevedere perfettamente il numero di di contagiati, di morti e di malati in terapia intensiva.

Il fatto che alcune assunzioni siano state poi smentite – come la percentuale di ospedalizzati in terapia intensiva – o messe ampiamente in discussione – come la trasmissibilità del virus da parte dei bambini – diventa persino una questione secondaria, perché il punto non è fare le pulci a un lavoro elegante ma per sua natura impreciso.

Ma guardiamo, per esempio, alla frase «uno starnuto particolarmente potente di una persona infetta potrebbe teoricamente infettare qualcuno che sta a poco più di 2 metri di distanza.»

L’affermazione, fatta tra ricercatori, sarebbe arricchita da particolari: la quantità di virus potenzialmente trasmissibile, la virulenza, la reale probabilità che questo accada veramente, a che condizioni atmosferiche su che tipo di soggetti ecc. Resterebbe un’ipotesi di scuola, buona per accrescere la conoscenza sul virus, sull’ambiente, sui soggetti vulnerabili e così via.

Immaginate ora la stessa affermazione raccontata a un giornalista. Se il giornalista è di una testata filogovernativa la notizia verrà sparata in prima pagina magari col titolo «Non si è sicuri neanche a 2 metri di distanza». Se è di una testata antigovernativa, magari sarà di spalla con un più sobrio «il virus può colpire anche a 2 metri di distanza». L’effetto sul “consumatore finale” è devastante: per lui neanche tre metri a questo punto basteranno.

4. Le ali di cera degli scienziati, il calore dei riflettori

L’improvvisa esposizione mediatica e l’intento manipolatore dei media sono dunque gli unici responsabili della costruzione di un senso comune grossolano su temi così vitali – è proprio il caso di dirlo – del nostro dibattito pubblico? Ci sono almeno due buoni motivi per non assolvere frettolosamente gli ingobbiti frequentatori di laboratori e aule di seminari.

Il primo, e meno interessante, riguarda le umane debolezze. Tutti andiamo cercando i nostri cinque minuti di celebrità e tra rivolgersi a un uditorio altamente qualificato ma numericamente limitato – che in genere discute e più spesso critica l’assunzione di questa o quella variabile interveniente – e rivolgersi a una platea adorante a cui parlare dall’alto in basso, impossibilitata a discutere e pronta a plaudire, serve una discreta forza d’animo per scegliere la prima per tutti i giorni della propria vita. E lasciarsi andare, essere una star dei social, brillare in questo o in quel talk show, può essere piacevole e gratificante, e pazienza se questo potrà fare danni difficilmente quantificabili.

Hansel, male virologist of the year.

Il secondo motivo è più complesso e riguarda l’uso pubblico della scienza. Si è parlato molto della necessità da parte dei giornalisti di entrare meglio e più profondamente nel metodo scientifico, di imparare a comunicarlo con maggior contezza e minore superficialità. Certamente è un aspetto, ma forse marginale, perché questo punto di vista assume una posizione su cui è lecito avere dubbi, e cioè che il giornalismo sia principalmente interessato a informare. Non è da escludere che se lo è, lo sia marginalmente.

Ma qui interessa l’altro attore di questo dialogo, lo scienziato: quest’esperienza pandemica mostra quanto sia necessario un ripensamento profondo del suo ruolo pubblico. Questo ripensamento sarebbe il caso passasse anche dall’introduzione nella propria formazione di rudimenti di discipline umanistiche.

Abbiamo assistito con un certo sgomento a discorsi di straordinaria chiarezza sul comportamento del virus che però slittavano e sfociavano in suggerimenti sulla sanità pubblica per niente correlati: «Il virus si comporta così, però gli italiani sappiamo come sono quindi meglio cautelarsi e chiudere tutto». Non c’è nessun nesso tra le due affermazioni. È come se un sociologo dicesse «sappiamo che il gruppo sociale X ha questi comportamenti quindi il virus non è un problema». Se il secondo caso è palesemente improbabile è solo perché le scienze sociali non hanno la stessa aura di autorevolezza di quelle “dure”. Accettiamo che un virologo parli di società, ma difficilmente accettiamo che un sociologo parli di virologia.

Meglio evitare equivoci: il problema non è certo che il virologo o l’epidemiologo parlino di società, tutti devono farlo. Il problema è parlarne come se si fosse ex cathedra, pur non avendo competenze specifiche, e purtroppo senza l’umiltà di comprendere che anche altre discipline hanno acquisizioni a cui si arriva dopo uno studio approfondito. Di comprendere che magari si è lontani dalla determinatezza delle scienze fisiche ma che anche le scienze umane qualche regoletta l’hanno messa insieme.

L‘ingenuità di molti scienziati “duri” nel disinteressarsi di temi così complessi, o addirittura nel pensare di poterli maneggiare con disinvoltura non può e non deve essere trattata con troppa condiscendenza.

5. Capire quando un esperto non parla più “da esperto”

Il problema quindi non è l’invasione di campo. Di fronte a un evento che tocca tutti e a diversi livelli di coinvolgimento, è più illusorio che ingenuo pensare che le persone si fermino sulla frontiera delle loro competenze. Al netto delle perversioni accennate nel paragrafo precedente, il desiderio di contribuire al dibattito sulle decisioni da prendere non è verosimile si arresti nel momento in cui si passa dal come curare un paziente alle policies di sanità pubblica, alle loro ricadute di tipo socio-economico, ai vincoli costituzionali ecc.

E qui si pone un altro problema, perché nello stesso discorso possiamo trovare illuminanti spiegazioni su un aspetto del fenomeno e opinioni da lasciare almeno perplessi su un altro. Solo la capacità di esercitare il nostro senso critico può in qualche modo cautelarci.

Ernesto Burgio

Prendiamo il caso di Ernesto Burgio, esperto di epigenetica e biologia molecolare e presidente del comitato scientifico della Società italiana di medicina ambientale. Burgio più di una volta è stato molto efficace nel raccontare quanto sia stata disastrosa la gestione italiana del cornavirus. Ha spiegato che mancavano esperti di epidemie, ha descritto le politiche liberiste che hanno smantellato il sistema sanitario e soprattutto impedito che gli ospedali potessero attrezzarsi per evitare appunto di far morire medici e operatori sanitari…

Il problema è che, in alcune interviste rilasciate a marzo, dopo aver detto tutto questo Burgio concludeva che… bisognava riaprire a metà maggio, perché il numero dei morti non consentiva di dire che l’epidemia stesse rallentando. Saltava, insomma, a considerazioni di carattere politico: poiché non è ragionevole attendersi che si riesca a far quel che si deve, lasciamo che tutti siano chiusi in casa.

In questa seconda parte, a parlare non era più l’esperto di virus, ma il cittadino comune, sconfortato dalle prove dei decisori e desideroso di salvaguardare la comunità a cui è più legato: i medici. Burgio ha detto cose fondamentali, per esempio che il 90% dei contagi avvengono in ambienti chiusi e con contatti ravvicinati: ma se è così perché non stare negli spazi aperti e a distanza? Lui stesso, in altre interviste, aveva detto che impedire quei comportamenti era sbagliato e controproducente.

Andrea Crisanti

Burgio cita più volte Andrea Crisanti, il microbiologo dell’università di Padova a cui verosimilmente si deve il miglior controllo dell’epidemia in Italia, il quale a sua volta fa un curioso ragionamento: in Veneto siamo riusciti a controllare l’epidemia grazie ai tracciamenti e agli isolamenti dei contagiati, ma siccome altrove non lo capiscono… non si deve riaprire.

Queste considerazioni da cittadino comune che ragiona sull’inadeguatezza della politica finiscono naturalmente per essere stralciate e presentate come «l’esperto, dall’alto della sua esperienza, dice che non si deve riaprire».

Prendiamo ora il caso di un’intervista ad Alessandro Vespignani, epidemiologo di chiara fama della Northern University di Boston. La struttura dell’intervista è interessante: su un centinaio di domande – o comunque di interventi dell’intervistatore – almeno la metà non riguardano le questioni specifiche, e la prima parte sembra sostanzialmente inutile. In realtà le prime 34 domande servono a dirci che l’intervistato è una persona che ha fatto cose che voi umani non potete immaginare né sareste mai in grado di fare. E vorreste forse non credere ad uno così?

Alessandro Vespignani

Chiaramente Vespignani dice cose interessanti e condivisibili, per quanto possiamo capirne noi non esperti. A un certo punto dice:

«lei davvero vuole paragonare le interazioni del Molise con la Cina a quelle con la Lombardia industrializzata? Sono due paesi diversi. Due mondi».

Giusto. Solo che, due righe più sotto, questi mondi si uniscono, perché per entrambi c’è una sola soluzione:

«Io non ho il minimo dubbio, e nessuno dati alla mano può averlo. Il blocco funziona. Il dramma sarebbe accaduto se all’epoca si fossero fatte chiusure differenziali».

Al di là di un errore strano per uno statistico – «dati alla mano», allo stato attuale è impossibile capire se il blocco abbia funzionato o no, servirebbe costruire un controfattuale – non si comprende bene in che relazione stiano le due affermazioni.

Di nuovo, non si tratta di annullare tutto quanto di ragionevole e di “esperto” c’è nelle risposte di Vespignani, Burgio o Crisanti, ma di cercare, anche all’interno dello stesso testo, di comprendere che tipo di enunciato stiamo leggendo di volta in volta.

6. Possibilità, probabilità, democrazia

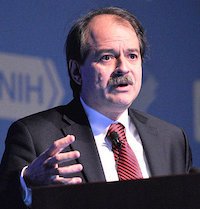

L’11 marzo scorso John Ioannidis, forse uno dei più famosi epidemiologi del mondo, che lavora alla Stanford University, ha pubblicato un articolo dal titolo «The harms of exaggerated information and non-evidence-based measures» [I danni causati dall’informazione esagerata e da provvedimenti non basati su prove.]

Tutte le decisioni fin qui prese e persino i pareri che abbiamo via via incontrato hanno questa caratteristica: non sono «evidence-based», cioè non sappiamo se funzionino o meno. Sul distanziamento sociale le evidenze sono molto flebili, come mostrato anche dal “nostro” Mauro Vanetti e più diffusamente qui.

A dirla tutta, non conosciamo neppure tutte le caratteristiche del virus e dell’epidemia. Per esempio l’ipotesi di Burgio sulla mutabilità del virus non sembra realistica secondo Lisa Gralinski, una virologa dell’università del North Carolina, e davvero per un lettore, per quanto attento, è impensabile riuscire a districarsi tra oggetti così specifici. Sull’espansione dell’epidemia lo stesso Anthony Fauci, il 26 febbraio, aveva parlato di un rischio «molto, molto basso per gli USA». Anche della malattia non sappiamo molte cose, perché pare che attacchi non solo polmoni e vie respiratorie ma anche cuore, reni, intestino, sistema nervoso, ma non si sa se direttamente o meno.

Se a questo aggiungiamo, come già rilevato da Ioannidis che le stime delle percentuali di popolazione infetta sembrano esagerate; che le stime del tasso di letalità sembrano marcatamente esagerate; che la percentuale di infezione è sconosciuta ma probabilmente varia da paese a paese (e, potremmo aggiungere, da territorio a territorio); che le curve epidemiologiche sono in gran parte influenzate sia dalla disponibilità dei test che dalla volontà o meno di testare il virus nel tempo; che su molte misure adottate ci sono evidenze che procurino danni psicologici, sociali, economici ma le stime di questo impatto sono del tutto speculative; che similitudini ed estrapolazioni riguardanti la pandemia del 1918 sono precarie, se non addirittura fuorvianti e dannose…

A essere completamente saltata in aria è la distinzione tra possibilità e probabilità.

Come abbiamo visto è possibile che uno starnuto particolarmente potente riesca a trasmettere il virus anche a distanza superiore a due metri, ma le probabilità che questo avvenga davvero sono nell’ordine dello 0,niente%. È possibile che il Palermo vinca la Champions’ League nella stagione 2024/25, ma non è il caso di scommetterci.

Quando usciamo di casa sappiamo che c’è la possibilità di non tornarci: possiamo avere un incidente d’auto, essere coinvolti in una sparatoria, essere colpiti dal vaso di fiori che cade dal quarto piano eccetera. E anche stare in casa a pensarci non è poi così sicuro: c’è sempre qualche corto circuito in agguato, il phon che può caderci nell’acqua, si può inciampare e sbattere la testa su uno spigolo…

In molte zone i diritti costituzionali sono stati limitati per evitare eventi solo poco meno improbabili di quelli elencati, a volte altrettanto improbabili. Ad esempio, è stato detto da alcuni governatori e sindaci che non si doveva andare nei boschi a correre perché si poteva cadere, sbattere la testa e avere bisogno di cure, col che si sarebbero intasati gli ospedali.

L’azione combinata di provvedimenti e narrazione massmediatica, impattando su una società più terrorizzata di quanto forse non ci aspettassimo, lascerà strascichi non soltanto nella vita collettiva ma anche in quella individuale.

È urgente cambiare prospettiva e tornare a ragionare in termini non solo sanitari, ma di recupero di agibilità democratica. Perché sì, è possibile che il virus ci uccida tutti, ma…

Scommettiamo?

–

* Roberto Salerno è dottore di ricerca in Scienze Politiche e relazioni internazionali. Si è occupato di analisi dei processi decisionali e collabora con Giap, Jacobin Italia, Palermograd e con la rivista di storia delle idee inTrasformazione.

⁂

LEGGI ANCHE:

Italia vs. Resto del mondo

di Michele Bandoli e Roberto Salerno

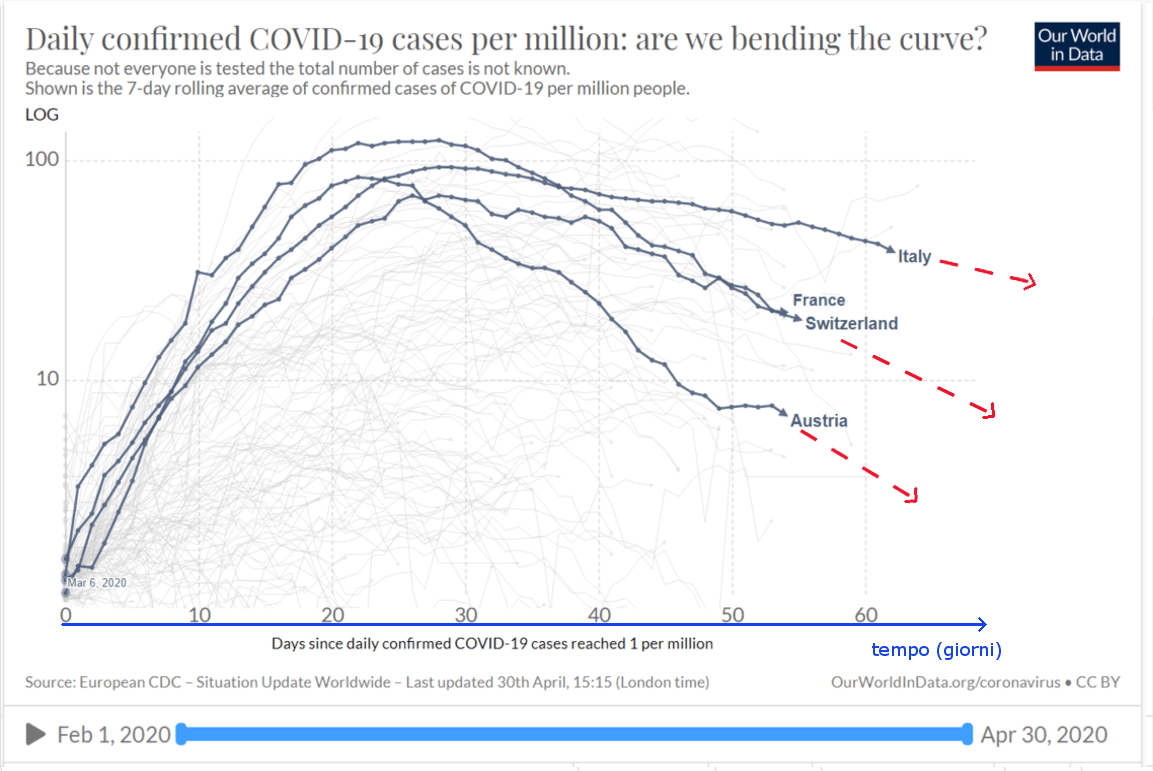

«Siamo ben consapevoli che non è possibile proporre confronti puntuali, che dipendono dai dettagli delle restrizioni applicate, dei sistemi sanitari e dall’estensione dell’epidemia nei diversi paesi. Però secondo noi è possibile dare una risposta ad una domanda ben precisa, tecnicamente molto limitata ma con ampie implicazioni politiche: è necessario porre restrizioni sulla circolazione locale dei singoli per tenere sotto controllo l’epidemia? In termini di riduzione dei contagi, quali sono stati i risultati dei paesi – la maggior parte come ormai sappiamo – che hanno lasciato la possibilità ai cittadini di non dover giustificare ogni singolo spostamento? Davvero senza perseguitare le grigliate sui tetti, il corridore in spiaggia, l’accompagnatore di un disabile, gli addetti al delivery, gli altri paesi hanno avuto risultati peggiori? O sono bastate le altre misure messe in atto, per raggiungere risultati del tutto comparabili a quelli italiani?»

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)