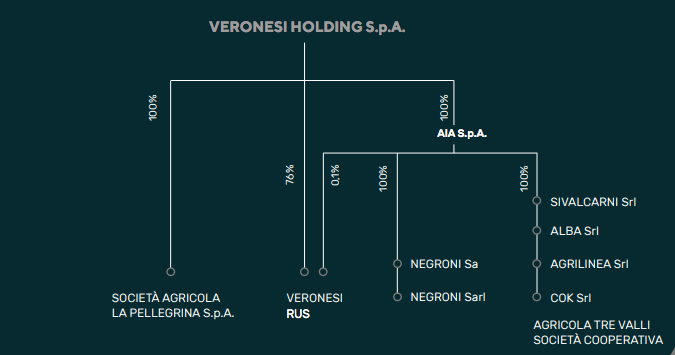

“Sei sempre con la testa giù sulla catena che corre troppo veloce e il capo ti sta col fiato sul collo, è come una prigione” ricorda un ex operaio dell’Aia di Vazzola. Forse non è colpa solo dei ritmi lavorativi, ma sicuramente le condizioni di lavoro sono una componente centrale nella diffusione del Covid-19 tra gli operai di questa fabbrica nella terra del benessere: su circa 700 dipendenti ben 182 lavoratrici e lavoratori (e 21 familiari) sono positivi nello stabilimento Agricola italiana alimentare (Aia) S.p.A. in provincia di Treviso, parte della holding veneta Gruppo Veronesi avente un giro d’affari di circa tre miliardi di euro.

Ma un terzo di positivi non è stato sufficiente a chiuderlo, quello stabilimento. Dopo un vertice tra azienda, sindacati e Prefettura, e un traffico telefonico che si è esteso fino a Verona, dove l’Aia ha la sua sede principale, passando per Venezia, è stato deciso che l’azienda può continuare a macellare polli allungando i turni di lavoro, per quanto a capacità ridotta. I titoli sui giornali e i telegiornali non hanno certo dato spazio ai diretti interessati, ovvero agli operai e alle operaie della fabbrica, mentre il nome dell’azienda veniva sapientemente messo in secondo piano.

Le ripercussioni nel mercato del cibo possono essere devastanti. Operaie e operai in larga maggioranza migranti (i principali paesi di provenienza sono Senegal, Ghana, Nigeria e Albania) lavorano solitamente su due turni, mattina e pomeriggio, nei tre reparti: macello, taglio e imballo. Distanze ridotte alla catena di montaggio, umidità, grandi quantità di acqua e sangue rendono lo stabilimento strutturalmente sovraesposto al rischio di diventare un grande focolaio Covid-19 anche grazie a una serie di pressioni volte a mantenere una forza-lavoro disciplinata e ricattabile.

Il rapporto annuale del Gruppo Veronesi per il 2018 dichiara che su una forza lavoro totale di 10.226 dipendenti (compresi dirigenti, ricercatori, ecc.), 5.856 sono a tempo indeterminato. Ci sono poi 2,559 lavoratori a tempo determinato, di cui 2.511 con contratti stagionali, e 1.811 “collaboratori esterni”, ovvero lavoratori interinali o delle cooperative che lavorano il 100% del tempo per il Gruppo Veronesi. Insomma, il 40% circa della forza lavoro di tutto il gruppo lavora con contratti precari di vario tipo.

Il principale meccanismo che garantisce un velo di legalità all’iper-sfruttamento dell’Aia è la forma contrattuale dell’avventiziato agricolo. Il contratto collettivo nazionale dell’industria alimentare, infatti, permette di applicare il regime normativo agricolo anche agli operai delle fabbriche alimentari, poiché alcune di queste dipendono dai cicli stagionali dell’agricoltura per il proprio approvvigionamento. Nonostante la produzione sia nei fatti costante durante tutto l’anno, l’Aia si avvale massicciamente e pretestuosamente dell’avventiziato tramite cooperative quali la cooperativa Agricola Tre Valli, anch’essa di proprietà del Gruppo Veronesi. I lavoratori impiegati in questa cooperativa lavorano con uniformi dell’Aia e svolgono le medesime mansioni degli assunti diretti, negli stessi spazi, ma ne sono divisi dalle condizioni di lavoro assai peggiori. L’avventizio lavora e viene pagato, dunque, quando viene chiamato dall’azienda, mentre percepisce un’indennità di disoccupazione coperta dall’Inps per le giornate non lavorate. Una flessibilità aziendale scaricata così sull’insieme dei lavoratori.

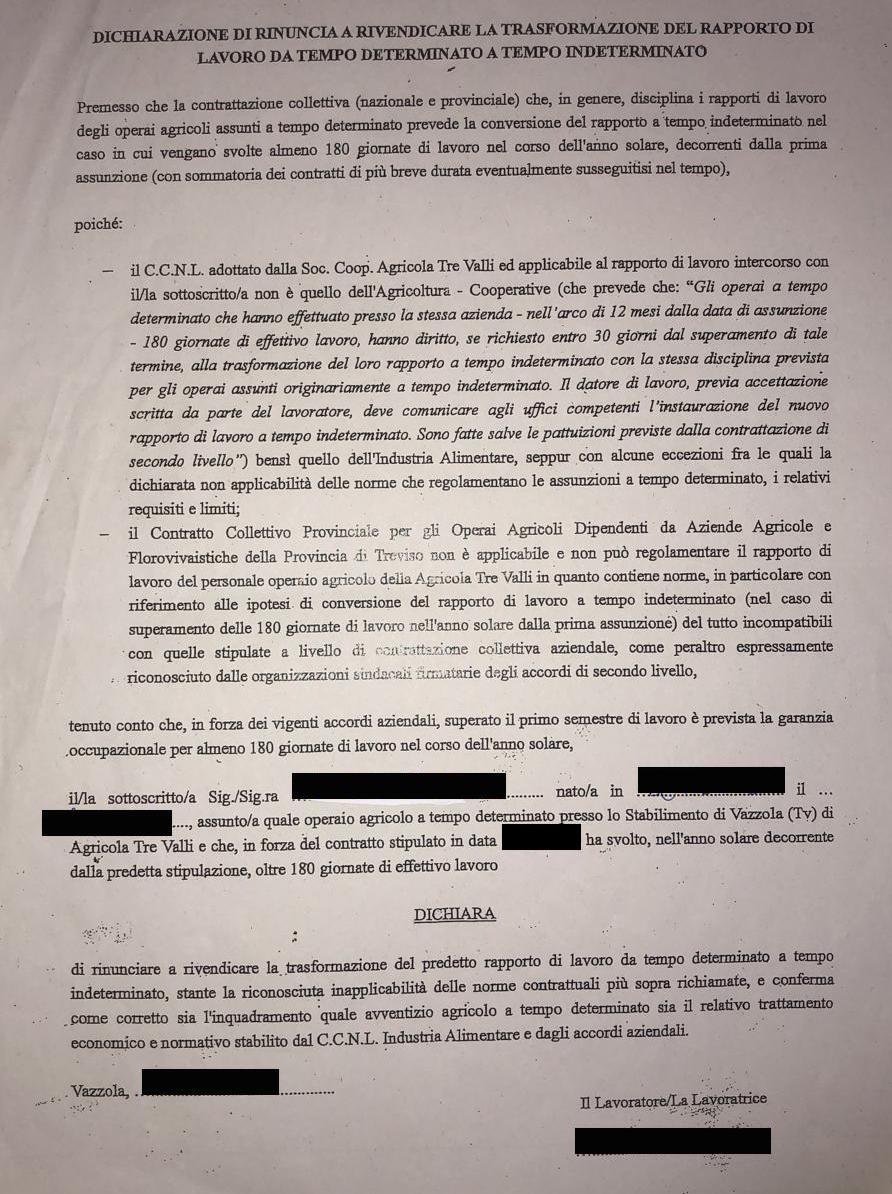

Nonostante l’avventizio, lavorando per più di 180 giorni per la stessa azienda in un anno solare, maturi il diritto a essere assunto a tempo indeterminato, nello stabilimento Aia i lavoratori “possono” rinunciarvi grazie a un accordo di secondo livello. Chi è assunto quindi sottoscrive “volontariamente” una clausola di rinuncia al contratto a tempo indeterminato, poiché è noto che agli operai piace la precarietà. Come ironizza un ex operaio: “Chi è che lavora in fabbrica ma non vuole il contratto fisso?”.

È facile immaginare gli effetti di estrema ricattabilità che questo meccanismo comporta. L’azienda ha infatti totale e perpetuo arbitrio nel numero di giornate lavorative da concedere all’operaio, nonché la spada di Damocle del non rinnovo del contratto. E così il numero di anni in cui si lavora come avventizi si accumulano e non sono pochi coloro che giungono ai sei, sette anni consecutivamente senza per questo essere stati assunti a tempo indeterminato. Questo strumento contrattuale incrementa la flessibilità e le risposte positive alle richieste di lavoro straordinario, e lascia mano libera alle piccole e grandi prepotenze, allo scarso rispetto che i vari capi e capetti hanno nei confronti di operaie e operai. I ritmi imposti dal lavoro di linea sono spinti al limite, mentre si continua a operare in condizioni igieniche carenti e alti livelli di nocività, legate soprattutto agli effetti di lungo corso sulla schiena indotti dal lavoro di linea a quelle velocità. I meccanismi di reclutamento fino ad ora funzionano contro la presa di parola, perché una parte delle assunzioni viene effettuata tramite le reti familiari e amicali degli operai. Il ricatto occupazionale e la gestione del lavoro in fabbrica colpisce così non solo il singolo operaio “recalcitrante” ma anche tutti i membri della sua rete. Può così capitare che gli infortuni non siano riportati a causa del timore del non rinnovo e il piccolo taglio, spesso inevitabile a questi ritmi lavorativi, venga curato a casa. Queste pratiche non risparmiano certo gli operai italiani, i quali però hanno di solito alternative diverse (soprattutto i più giovani) e quindi spesso votano con i piedi cercando impiego altrove, sempre che non siano nelle posizioni di potere.

Quando alcuni operai hanno tentato di portare il Cobas in azienda sono stati buttati fuori con la collaborazione dei sindacati già presenti in fabbrica e attendono ora la sentenza del giudice del lavoro su questo provvedimento discriminatorio e illegale.

Non sorprende quindi che anche durante la pandemia lo stabilimento abbia ampiamente messo la produzione al di sopra della salute dei lavoratori. “Quando è cominciato il Covid-19, ho subito pensato che se fosse arrivato all’Aia sarebbe stato un disastro perché ai capi non gliene frega niente, gli importa solo della produzione, quante centinaia di migliaia di polli al giorno riusciamo a fare”, racconta un ex operaio. In effetti, secondo le testimonianze, la misurazione delle temperature corporee all’ingresso non era una priorità per l’azienda almeno fino all’esplosione massiccia del focolaio Covid-19. Per quanto le distanze di sicurezza fossero formalmente prescritte, non era possibile mantenerle giacché la produzione è stata rallentata solo dopo il boom di contagi. In particolare, nei reparti taglio e confezione – i più rischiosi a causa dell’alto numero di operai, giovani e anziani, nello stesso spazio chiuso – le distanze erano ridotte e si lavorava a più non posso per una produzione che non ha visto crisi. Finito il lavoro, poi, la vicinanza fisica continuava negli spogliatoi dove era impossibile mantenere distanze adeguate.

La pandemia ha rivelato ed esacerbato disuguaglianze già presenti nelle nostre società, sappiamo infatti che il caso dell’Aia di Vazzola non è isolato. Si tratta di ingiustizie che si intrecciano con i vettori di classe, razza e genere che permettono a un miliardario come Flavio Briatore di schernire le precauzioni e contrarre la malattia per frequentare festini di lusso nella certezza che il suo accesso al reddito e alle migliori cure non ne venga intaccato, mentre milioni di uomini e donne ogni giorno rischiano la propria pelle e quella dei loro cari per portare a casa un salario appena sufficiente, che li costringe a ritornare ai cancelli della fabbrica il giorno dopo. Condizioni di lavoro come quelle esistenti all’Aia sono intollerabili, a maggior ragione in un territorio agiato come il nostro, perché calpestano la dignità umana e mettono a repentaglio la sicurezza di tutte e tutti.