Un contributo del Coordinamento Studenti Medi di Padova sul “caso Genovese” e sulla narrazione tossico-patriarcale che imperversa nel sistema mediatico.

Il caso Genovese ne è un esempio lampante: la cultura dello stupro è insediata ovunque. Nella narrazione di fatti di cronaca, nelle prese di posizione sul web, nei commenti da bar. Certo, non è da sorprendersi: la cultura dello stupro non è che l’emblema del sistema in cui nasciamo e cresciamo, quello patriarcale, e la narrazione giornalistica e non solo è perfettamente integrata in esso.

L’aggressore che viene narrato come “il grande imprenditore, il vulcano di idee e progetti costretto a spegnersi per una presunta accusa di stupro”, l’omicida che viene dipinto come il “gigante buono accecato dall’ amore” non sono novità, eccezioni alla regola: sono uno dei tanti meccanismi di protezione dello stesso sistema che non dà credibilità alla vittima, che non viene spesso nemmeno presa in considerazione dalla polizia stessa, dai medici del pronto soccorso, nonostante ci siano 19 ore di filmato, segni sulla pelle, racconti strazianti che documentano l’accaduto.

Se da piccole ci insegnano a gridare “al fuoco” e non “allo stupro”, è perché così forse avremo l’opportunità di essere ascoltate e credute.

La stessa sovrastruttura patriarcale, per assicurarsi una protezione totale di coloro che ne ricavano privilegio, oltre a non credere alla vittima, colpevolizza proprio la stessa, che se l’è andata a cercare, che era una sex worker, che assumeva droghe, che è uscita da sola la notte – come poi se vigesse un coprifuoco da rispettare per tutto il genere femminile -, che avrebbe dovuto comportarsi a modo, prevedere il pericolo, attrezzarsi per evitarlo, così come, del resto, le è sempre stato insegnato.

Nessuno però parla mai del fatto che quel pericolo non ci sarebbe dovuto essere.

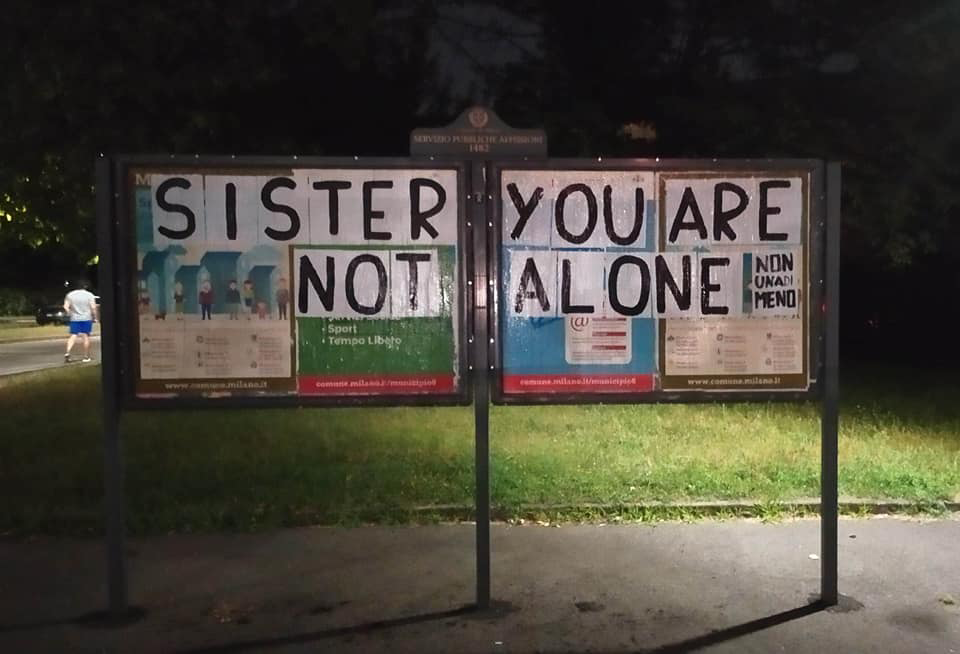

Se ad oggi le donne picchiate, abusate, violentate non denunciano è proprio per la presunzione di non credibilità, per la disincentivazione alla denuncia da parte delle stesse istituzioni, che sono le prime a constatare che non vale la pena denunciare, che è inutile e prevede un processo troppo lungo e, comunque, inconcludente. La vittima di un abuso ha paura, non si sente accolta e creduta da una società che non percepisce come spazio sicuro, che giustificherà l’aggressione con la troppa gelosia, che davanti all’evidenza negherà, si appellerà al “ragionevole dubbio”, sottoponendo, di fatto, la vittima ad un’ulteriore forma di violenza. Proprio da qui, da questa necessità di ascolto, la nascita delle case delle donne e dei centri antiviolenza autorganizzati dalle survivors.

La cultura dello stupro si declina in ogni aspetto della società e quello che si palesa in modo più immediato è il linguaggio. Nel linguaggio comune, la parola “stupro” viene utilizzata con la funzione di ammonimento e l’atto stesso viene inteso come bravata, atto punitivo o come strumento per affermare la propria supremazia. Viene utilizzato come minaccia, è la punizione per una donna che si autodetermina –questo è quello che succede a quelle come lei, se l’è meritato-, che prende delle decisioni (ricordiamo gli auguri di stupro a Carola Rackete), che si espone. Lo stupro è tutt’oggi un’arma di guerra utilizzata per assoggettare il popolo vinto, un monito per far tornare al proprio posto chi ha osato parlare. Un’espressione di forza, potere, supremazia, un sopruso che annichilisce, che annienta. Un atto che nulla ha a che vedere con il sesso, e tutto con l’oppressione della donna.

Il linguaggio non è -solo parole, il giornalismo non è -solo articoli, sono contemporaneamente espressione e alimentazione della stessa cultura. Che non si capisca la tossicità di un certo tipo di narrazione e dinamiche radicate così profondamente nella nostra cultura è sintomo di privilegio, di essere parte di quel sistema.

La violenza di genere si manifesta sull’individuo, ma è un problema collettivo di cui urge assumersi le responsabilità. E allora prendiamo le distanze da questo sistema, smontiamolo e distruggiamolo, liberiamocene. E facciamolo riconoscendo tutte le forme di violenza- fisica, sessuale, verbale, psicologica, sociale, economica- come tale e iniziando a raccontare quello che accade nel modo giusto, ascoltando e dando voce alla vittima e non giustificando il carnefice. Rompiamo la narrazione comune che è tossica e violenta e facciamolo partendo dalle parole che usiamo noi e chi ci sta intorno.