di Alexik

[Continua dal capitolo precedente.]

[Continua dal capitolo precedente.]

San Patrignano non avrebbe potuto funzionare se alla violenza fisica non si fosse accompagnato un forte condizionamento mentale.

La riabilitazione infatti non consisteva nel rafforzare la tua personalità per farti rialzare.

La ‘riabilitazione’ consisteva nel distruggerla.

Nel farti uscire dal ‘tunnel della droga’ per farti entrare nel tunnel della comunità, sostituendo una dipendenza con un’altra.

Questa ‘modalità terapeutica’ era presente sin dalle origini, quando SanPa aveva ancora l’aspetto di una comunità freak.

Come testimonia uno dei reclusi del 1980:

“Avevo spiegato con chiarezza, e motivandolo, perché non volevo più rimanere, perché quel che si faceva in quel posto non mi andava. E sono stato rinchiuso in “piccionaia”. Otto giorni ci sono rimasto. E quando sei lì da solo senza niente da fare, senza neppure le sigarette da fumare, se ti opponi a quella che consideri un’ingiustizia nei tuoi confronti rischi di diventare pazzo. L’unica cosa per sopravvivere è cercare delle giustificazioni per quelli che ti hanno rinchiuso. Ed è proprio quello lo scopo. Fare in modo che lì dentro, piano piano, tu ti annulli. È questo che non mi va della “comune”. Io ero alla ricerca di una vita diversa, in campagna, in mezzo alla tranquillità. Invece si trattava di distruggere una persona completamente, per costruirne una nuova. Ma su quali basi? Su quale modello? … Leonardo [un ragazzo suicida] non aveva accettato di scomparire per lasciare il posto a uno che non era lui. È quella cameretta che l’ha ucciso“.

“Il problema vero non è quello della droga. Passate le 52 ore di crisi di astinenza diventa secondario. È che lì, partendo dalla considerazione che tutto quel che c’è fuori è marcio e fa schifo, vanno alla ricerca di un modello tutto loro facendo un plagio sui compagni. Quelli se li mettevano in divisa e li mandavano a sparare ci andavano. Si credono depositari di una verità e non guardano ai mezzi per raggiungerla“.1 .

Il ‘percorso rieducativo’ – nell’accezione muccioliana del termine – prevedeva che la comunità ti privasse, per un tempo lungo e indefinito, del potere decisionale su ogni aspetto della tua vita, dai più importanti ai più minimali: il diritto di scegliere chi frequentare fra gli altri reclusi, di chi innamorarti, cosa mangiare, quante sigarette ti spettavano.

Non sceglievi tu cosa potevi leggere, che programmi televisivi vedere.

Non esisteva più un tuo momento privato, nel dormitorio collettivo, nel bagno, nel reparto di lavoro o nelle due ore di accesso serale allo spazio ricreativo comune. E comunque la presenza del tuo sorvegliante era continua.

La tua vita diventava trasparente agli occhi di chiunque volesse colpirti.

Tutti gli orari erano imposti, da quello della sveglia a quello del sonno, del lavoro, della mensa, del televisore. Occorreva rispettarli rigidamente, così come la lunga lista di divieti: bere un caffè, lasciare il cibo nel piatto, alzarsi da tavola prima degli altri.

Tutti gli orari erano imposti, da quello della sveglia a quello del sonno, del lavoro, della mensa, del televisore. Occorreva rispettarli rigidamente, così come la lunga lista di divieti: bere un caffè, lasciare il cibo nel piatto, alzarsi da tavola prima degli altri.

Erano puniti il ritardo e la negligenza sul lavoro. Rifiutare il lavoro – coatto e gratuito – era considerato grave segno di non collaborazione, che comportava conseguenze.

Esprimere dubbi era gravissimo e, soprattutto, era gravissimo cercare di andare via.

Del resto con che soldi ?

Lavoravi tutto il giorno ma non avevi un salario, non possedevi niente, non potevi mettere nulla da parte per prepararti a un futuro fuori di lì.

I rapporti con l’esterno erano interrotti, anche quelli che col mondo della tossicodipendenza non c’entravano. I colloqui (rari) con i familiari avvenivano sotto controllo, la posta era soggetta a censura.

Non potevi chiedere aiuto a nessuno. Se ci provavi ti mettevi a rischio.

“Il giorno prima Natalia Berla mi aveva consegnato personalmente un bigliettino con scritto un numero di telefono di Roma, e mi ha detto velocemente, perché non poteva parlare con nessuno, telefona lì che vengano a prendermi, perché non ne posso più. E aveva gli occhi gonfi e le labbra tumefatte e piangeva. Faceva questo servizio a tavola seguita passo passo da una che si chiama Francesca. Lei si è accorta che mi ha parlato e l’hanno trascinata in dispensa. A quel punto si è inserita la testimonianza di Paolo Negri, che invece era in cucina e ha visto che l’hanno messa in un angolo e l’hanno picchiata proprio in una maniera bestiale. La mattina dopo era morta, sta ragazza. E queste sono storie di omicidi”.2

Ogni infrazione veniva scoperta, grazie a un capillare sistema di controllo.

Ogni infrazione veniva punita. Erano abituali le umiliazioni pubbliche, dove la violenza diventava una dimensione quotidiana, esibita, tanto da farla sembrare normale.

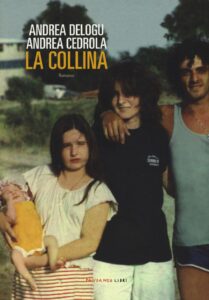

Nei ricordi di infanzia di Andrea Delogu, nata in comunità, “succedeva che nel piazzale della comunità, Muccioli parlasse al microfono degli sbagli commessi da qualcuno. Poi prendeva chi aveva commesso l’errore e gli dava ceffoni davanti a tutti. Ma anche qui ritenevo la cosa normale, se non giusta. Pensavo che evidentemente chi prendeva gli schiaffi li meritava”3 .

Nei ricordi di infanzia di Andrea Delogu, nata in comunità, “succedeva che nel piazzale della comunità, Muccioli parlasse al microfono degli sbagli commessi da qualcuno. Poi prendeva chi aveva commesso l’errore e gli dava ceffoni davanti a tutti. Ma anche qui ritenevo la cosa normale, se non giusta. Pensavo che evidentemente chi prendeva gli schiaffi li meritava”3 .

Schiaffi che ti potevano rompere il naso in mensa, in mezzo alla folla dell’ora di pranzo, per aver osato bere un caffè di nascosto4.

L’umiliazione pubblica serviva da monito per chi vi assisteva, e contribuiva a spezzare la personalità del ‘reo’, a farlo sentire più isolato che mai, perché quasi nessuno osava opporsi. La solidarietà potevi pagarla duramente.

Dalla deposizione di Elisabetta De Giovanni:

“Vincenzo aveva rinchiuso, sempre per futili motivi, tre ragazze considerate da tutti ed anche da lui stesso fino a qualche giorno prima, guarite. Consuelo, Martina ed Alice, anche loro contestatarie. Le aveva rinchiuse in un casolare e siccome non soffrivano abbastanza, dopo qualche giorno sospese loro i viveri. Era terribile passare da quel capannone e sentire tutto il giorno le povere tre cantare. Mi sentivo ad Auschwitz. Dopo qualche giorno fece portare Alice, la più fragile delle tre, leggermente handicappata, sul piazzale e, con una macchinetta, le rasò i capelli, tra battute deplorevoli e risate grasse. Alice di Roma riuscì a scappare e la ritrovarono l’indomani morta per overdose in Piazza Tre Martiri. Criticai pesantemente l’operato del mio padre-padrone che mi fece rinchiudere nella botte“.

“Durante la mia seconda permanenza a SanPa in due anni visitai quasi tutti i luoghi di prigionia. Venti giorni in piccionaia, un luogo circolare molto angusto, dipinto di arancione e in discesa, dove ti sentivi letteralmente impazzire. Due mesi al buio nella cassaforte della pellicceria insieme ad un dobermann malato. In un vecchio casolare abbandonato sdraiata e incatenata con tutte e due le braccia alla spalliera del letto. Mi veniva liberato un braccio due volte al giorno per mangiare, mentre per i bisogni fisiologici bastava un secchio sotto il letto.

Ma la chiusura più terribile, per quanto la più breve, fu una settimana nella botte. Si, un tino vero e proprio, di ferro, dove potevi stare accovacciata e dove una volta al giorno ti passavano il cibo da uno sportellino, il tutto ad un palmo dal solito secchio con gli escrementi. Non avevo ucciso nessuno, ma ben più grave era la mia colpa: ero entrata nella contestazione”5.

Per avanzare nel ‘percorso terapeutico’ era necessario osservare le regole, ma non bastava. L’affidabilità andava dimostrata con il consenso, con l’entusiasmo, con la partecipazione attiva.

Per avanzare nel ‘percorso terapeutico’ era necessario osservare le regole, ma non bastava. L’affidabilità andava dimostrata con il consenso, con l’entusiasmo, con la partecipazione attiva.

Bisognava denunciare chi trasgrediva, esponendo i propri compagni e compagne alla rappresaglia. Nascondere ogni empatia nei confronti di chi veniva punito, negargli aiuto, anche per evitare di finire a propria volta nel mirino. Sporcarsi, per paura, convenienza o convinzione, con gli aspetti più ignobili di quel sistema.

Tutta la comunità doveva essere coinvolta, a vario titolo, nell’apparato coercitivo.

Chi col silenzio, chi con la delazione, chi assumendo compiti di sorveglianza, chi facendo “carriera” nelle squadre per lo svolgimento di servizi speciali: la caccia ai fuggiaschi, i pestaggi, la gestione dei luoghi di reclusione interni.

A differenza delle altre istituzioni totali, a San Patrignano la funzione coercitiva non era esercitata da un apparato professionale composto da soggetti esterni alla comunità, ma dagli stessi reclusi, selezionati per i compiti più delicati in base alla fedeltà al fondatore, all’obbedienza cieca, al curriculum violento.

Ruoli non retribuiti da un salario (come le altre funzioni lavorative, del resto), ma gratificati da privilegi, e soprattutto dalla possibilità di esercitare potere.

In quell’universo chiuso, recintato da sbarre materiali e immateriali, fare il kapò era una delle poche forme di ‘mobilità sociale’.

“Tutti i giorni inseguivo tossici che scappavano da San Patrignano. Tutti i giorni ne riportavo. Tutti i giorni ne picchiavo. Tutti i giorni ne rinchiudevo, soprattutto nella cassaforte della pellicceria. Un luogo angusto, senza finestre… Ho passato sette anni a S. Patrignano e il mio compito é sempre stato quello. Non sapevo mai la ragione di una punizione: eseguivo ordini di Muccioli. Bastava che ci dirigessimo verso qualcuno perché il terrore gli si dipingesse sul viso. Muccioli sa come far sentire importanti, soprattutto le menti semplici. Ha scelto me perché ero un cretino. Ho creduto in Muccioli ciecamente”6.

Nel maggio 1989 Roberto Maranzano veniva ucciso da ripetuti pestaggi nella porcilaia della comunità, e buttato a 600 km di distanza in una discarica di Terzigno (NA), per simulare un omicidio di camorra.

Nel maggio 1989 Roberto Maranzano veniva ucciso da ripetuti pestaggi nella porcilaia della comunità, e buttato a 600 km di distanza in una discarica di Terzigno (NA), per simulare un omicidio di camorra.

In quegli anni la comunità era all’apice della sua potenza.

Poteva permettersi di dettare ai legislatori il contenuto del “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti” (la Iervolino Vassalli), trovando calda accoglienza nel governo Craxi, affascinato dalle politiche di tolleranza zero che Rudy Giuliani stava sperimentando oltre oceano.

La legge rappresentava un salto di qualità nella criminalizzazione dei consumatori di sostanze, e un salto di quantità nell’aumento progressivo della carcerazione di tossicodipendenti e piccoli spacciatori, che ancora adesso costituiscono circa un terzo dei reclusi nelle patrie galere.

Ma soprattutto, formalizzava l’affidamento dei detenuti alle comunità terapeutiche per le pene alternative, e le relative rette portarono nelle casse di SanPa diversi miliardi di lire.

Il fatturato annuo delle attività produttive della comunità viaggiava sui 22 miliardi, e gli ospiti superavano abbondantemente i duemila.

Per la costruzione del proprio ospedale interno, SanPa ricevette quattro miliardi dal Ministro De Lorenzo, ringraziandolo nel 1993 con 600 voti della comunità a favore del partito liberale (l’esposto che denunciava il voto di scambio, ovviamente, cadde nel nulla)7.

Muccioli sembrava intoccabile, e di fatto lo era ancora, se nel pieno svolgimento del processo Maranzano accoglieva, all’inaugurazione dell’ospedale, tre ministri e due sottosegretari.

Ma il suo sistema aveva iniziato lentamente a sgretolarsi, perché quell’omicidio e le infamie raccontate per occultarlo andavano, per molti, oltre il limite di ciò che erano disposti a sopportare.

La gente cominciava a parlare, nonostante la feroce campagna denigratoria e la paura di pesanti ritorsioni.

Cominciava a parlare di un pestaggio nella porcilaia, e delle violenze, delle torture, dei sequestri, dei suicidi, delle rappresaglie, e di centinaia di milioni in banconote diretti verso l’estero.

Da tutta Italia gli ex reclusi si presentarono a Rimini per deporre. Non per la giustizia, ‘ché nessuno ha mai pagato. Ma perché emergesse la verità.

A questa gente gli attuali ospiti della comunità hanno molti motivi di rivolgere, ancor oggi, un pensiero grato.