di Nico Maccentelli

Il balzo del gatto “rosso”

In questo periodo la Cina è balzata alla ribalta nel mondo per la sua poderosa crescita economica, con le sue svolte pianificate sia a livello interno che nei rapporti internazionali, e non ultima per la capacità di affrontare velocemente crisi d’ogni tipo, compreso quella pandemica del covid. Ovviamente il mainstream prosegue la sua demonizzazione con la stantia vulgata anticomunista, con le solite modalità di amplificare e distorcere ogni episodio repressivo, quando poi tace sui crimini in Colombia, Cile, Palestina, Ucraina, Siria, nei feudi dell’impero USA-UE-NATO. Ma in realtà si tratta di comprendere una realtà sociale e culturale nettamente diversa dalla nostra, al di là delle veline di regime. Anche nell’ambito della sinistra anticapitalista le posizioni sono variegate e spesso in polemica tra loro. Ma l’esigenza di approfondire il tema della Cina da più approcci, economico, sociale, politico e culturale è un’esigenza sempre più sentita tra i compagni: proprio oggi alle ore 15,00 è possibile assistere al forum dal titolo: La Cina nel mondo multipolare, organizzato dalla Rete dei Comunisti, su fb con interventi di spessore (1). Inoltre segnalo due contributi: l’opera di Pasquale Cicalese: Piano contro mercato (2) e per quanto riguarda la storia della Cina nel periodo della Rivoluzione Socialista (fino alla Rivoluzione Culturale inclusa), suggerisco il seminario tenuto da Roberto Sassi nel 2017 a Pisa, dal titolo: Ribellarsi è giusto! visionabile su youtube (3)

In questo periodo la Cina è balzata alla ribalta nel mondo per la sua poderosa crescita economica, con le sue svolte pianificate sia a livello interno che nei rapporti internazionali, e non ultima per la capacità di affrontare velocemente crisi d’ogni tipo, compreso quella pandemica del covid. Ovviamente il mainstream prosegue la sua demonizzazione con la stantia vulgata anticomunista, con le solite modalità di amplificare e distorcere ogni episodio repressivo, quando poi tace sui crimini in Colombia, Cile, Palestina, Ucraina, Siria, nei feudi dell’impero USA-UE-NATO. Ma in realtà si tratta di comprendere una realtà sociale e culturale nettamente diversa dalla nostra, al di là delle veline di regime. Anche nell’ambito della sinistra anticapitalista le posizioni sono variegate e spesso in polemica tra loro. Ma l’esigenza di approfondire il tema della Cina da più approcci, economico, sociale, politico e culturale è un’esigenza sempre più sentita tra i compagni: proprio oggi alle ore 15,00 è possibile assistere al forum dal titolo: La Cina nel mondo multipolare, organizzato dalla Rete dei Comunisti, su fb con interventi di spessore (1). Inoltre segnalo due contributi: l’opera di Pasquale Cicalese: Piano contro mercato (2) e per quanto riguarda la storia della Cina nel periodo della Rivoluzione Socialista (fino alla Rivoluzione Culturale inclusa), suggerisco il seminario tenuto da Roberto Sassi nel 2017 a Pisa, dal titolo: Ribellarsi è giusto! visionabile su youtube (3)

Il mio scopo in questo intervento è però quello di partire da un approccio politico, che investe la visione stessa di socialismo sulla scorta di un’esperienza in buona parte già esaurita, e che riguarda principalmente quella porzione di mondo che la vulgata borghese occidentale definisce tutt’oggi come “comunismo” e che costituiva la quasi metà del pianeta. Una porzione di mondo che comprendeva con la Cina il socialismo reale sovietico.

Del resto l’attenzione verso questo paese non poteva non venire anche da una sinistra di segno comunista, che ha iniziato interrogarsi con più scrupolo su cosa sia la Cina. Per questo, il mio intervento vuole essere un contributo non esaustivo, ma comunque di orientamento politico su un’esperienza iniziata con una rivoluzione socialista, ma che poi ha intrapreso una strada pur originale ma contraddittoria, difficilmente collocabile dentro il solco di un socialismo, eppure con un approccio politico ed economico ben diverso dalle ricette di macelleria sociali pura a cui ci ha abituato dagli anni ’80 in poi il neoliberismo a Occidente.

A parte l’attenzione molto più datata del blog Marx21, che di fatto è diventato l’araldo di ogni fatto, documento e presa di posizione proveniente dal Partito Comunista Cinese, anche altri settori comunisti nostrani hanno iniziato a interessarsi della Cina, proprio sulla scorta dei processi politici internazionali che stanno cambiando gli equilibri tra potenze e delle differenti strade economiche adottate, metodologie di governance e, soprattutto, differenti finalità.

Contro un approccio tecnocratico, di fatto revisionista

Ma il rischio per coloro che vedono la Cina come paese socialista è quello di cadere di nuovo in un approccio tecnocratico, che ha caratterizzato la seconda metà del secolo scorso, surrogando i limiti e le battute d’arresto di un reale potere popolare e proletario con le capacità espansive, le industrializzazioni e così via. In definitiva trascurando la questione vera, che riguarda la lotta di classe, come se nei paesi dove erano avvenute rivoluzioni socialiste le contraddizioni sociali, la lotta di classe fossero secondarie. E oggi, di nuovo, come se fossero secondarie o non analizzate per niente, di fronte al nuovo tecnicismo cinese. Intendiamoci: la pianificazione della propria economia che la Cina porta tutt’oggi avanti è unaspetto gestionale positivo per ogni tipo di società. Quella keynesiana lo fu persino nel capitalismo. C’è stato un intero periodo del Novecento che tra socialismo reale e welfare keynesiano in Occidente, le classi dominanti potevano contrastare la forza crescente di quelle subalterne, vittoriose contro il fascismo e il nazismo, dei movimenti operai consci della loro forza materiale e sociale, solo con politiche di piano basate sullo sviluppo della domanda interna.

S’è visto poi cos’è accaduto con l’era della reaganomic e l’inizio del neoliberismo su scala planetaria. E questa è storia di oggi. È ovvio che di fronte alla macelleria sociale del neoliberismo con le sue guerre, devastazioni di territori, dell’ecosistema, di distruzione di patti sociali, proletarizzazioni, depauperamento di interi paesi, la Cina con la sua pianificazione, ossia con la capacità di passare da “fabbrica del mondo” a realtà economica di punta dotata di infrastrutture, tecnologie, vie commerciali, di crescere come potenza finanziaria, con capacità di penetrazione in interi continenti come l’Africa, rappresenta una forte suggestione per chi è rimasto orfano di piccoli o grandi padri, o pensa di trovare una scorciatoia alla crisi del comunismo novecentesco e alla grande sconfitta del socialismo soprattutto in occidente. E c’è chi pur ammettendo che insieme alla creazione di una vasta media borghesia e all’uscita dalla povertà di larghe masse perdura una diseguaglianza sociale stridente, inizia a vedere la Cina come modello alternativo al neoliberismo, o addirittura come punto di riferimento per il proletariato internazionale. Eppure ci si è domenticati di…

«Non importa se un gatto è nero o bianco; finché catturerà i topi, sarà un buon gatto» (Deng Xiaoping)

È vero questo assioma? Nel decantare le “magnifiche sorti” del “socialismo cinese” ci si è dimenticati di questo “trascurabile” dettaglio. In un approccio tecnocratico tutto fila liscio. In realtà c’è pianificazione e pianificazione. La capacità tecnica di realizzare piani pluriennali, non è l’elemento fondante del socialismo: ancora una volta si scade nel tecnicismo degli esperti, nel gatto che al di là del colore è molto efficiente nel prendere topi per parafrasare il capostipite della tecnocrazia cinese. In questo inizio d’anno c’è un florilegio di seminari, libri, interventi in rete sulla Cina. Certo, la “pratica Cina” è importante, data l’influenza sempre maggiore sulla scena mondiale di questo paese a economia ibrida, nei mercati, nei rapporti geopolitici con le potenze imperialiste, nelle contraddizioni intercapitalistiche, nella competizione globale. Tuttavia fermarsi a queste analisi tecniche spacciandole per riconversione cinese alla transizione socialista è un’operazione fuorviante, che non coglie il cuore della questione: la lotta di classe, chi esercita il potere in una data società. Sul piano del “socialismo scientifico”, del materialismo storico e dialettico con la svolta denghista cos’è cambiato in Cina? Eppure deve essere manifesto anche a un’analisi di superficie come il revisionismo si sia affermato con una sorta di nazionalismo confuciano. Marx nelle università cinesi viene studiato come mero filosofo, mentre lo studio dell’economia segue strade molto più pragmatiche, appunto tecniciste.

Chi comanda in Cina?

Sulla banale domanda: chi comanda, cade come un domino visionario tutta l’impalcatura che certi compagni stanno costruendo, andando ben al di là delle domande, delle inchieste e dello studio pur importanti che occorre farsi sulla Cina. Ma del resto, dall’altra parte, nella sinistra post-comunista ed europeista è in voga solo la vulgata liberale e anticomunista sul “totalitarismo cinese”. Per non parlare delle analisi libertarie di vario tipo, che fanno del capitalismo neoliberale e dell’economia mista cinese un unico e generico mostro di sfruttamento. Certamente la Cina fa da contrappeso ai tentativi spregiudicati e aggressivi degli USA e dell’Occidente di voler mantenere una supremazia di sistema globale neoliberale. La sua politica economica non è deflattiva, ma espansiva. Ma lo è non certo per filantropia del partito comunista cinese. Le ragioni sono del tutto interne al sistema economico-sociale di quel paese, che ha il grande vantaggio di non essere un batustan dell’Occidente imperialista, con uno Stato e un partito che orientano la pianificazione centralizzata a vantaggio della nazione nel suo complesso e non dei profitti di una ristretta oligarchia. Ma questo aspetto non è tanto diverso dalle caratteristiche con le quali il socialismo sovietico staliniano e post staliniano gestiva la socializzazione dei mezzi di produzione, la collettivizzazione. E non ci si salva nemmeno accostando il modello cinese a quello keynesiano, perché come giustamente osserva Vincenzo Morvillo:

“Keynesismo, dunque, cui si affianca, però, pur sempre, una spietata logica produttivistica, efficentista e concorrenziale, che porta la Cina ancora ad adottare orari di lavoro e dispositivi di controllo che non dovrebbero appartenere, almeno in teoria, ad una Democrazia Popolare o ad un sistema che voglia considerarsi, non dico comunista, ma appena socialista. Un sistema che dovrebbe condurre l’uomo alla liberazione dalla schiavitù del lavoro salariato e non al suo vassallaggio dentro la gabbia delle ragioni del profitto.” (4)

Dunque, invece di dar la stura a fanfare trionfalistiche come fa Marx21, si tratta di capire il carattere borghese di una cricca d’apparato dentro un sistema socialista o presunto tale, o a economia mista. Perché l’errore su cui non ci si è mai soffermati abbastanza è proprio questo: non vedere la formazione attraverso gli apparati di partito di una borghesia che è tale anche senza la prerogativa classica della detenzione della proprietà dei mezzi di produzione e riproduzione sociale. Questo penso proprio che sia il denominatore comune tra alcune delle più significative esperienze socialiste nel Novecento e la Cina di oggi. E per sostenere questo paradigma ideologico e politico che del marxismo è una caricatura, si è espunta dalla narrazione storico-politica la lotta di classe nella fase del socialismo. La risposta alla domanda su chi comanda in Cina è: la borghesia burocratica di Stato e di partito. E nel socialismo perché sia realmente socialismo, chi comanda? Altra bella domanda. Che sia il proletariato e non “lo Stato di tutto il popolo”?

Giochi di prestigio

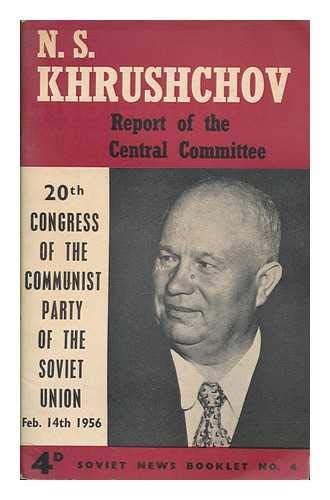

Se vogliamo andare più indietro nel tempo per affrontare la questione della neo-borghesia burocratica di partito e di Stato, persino Trotskij, così interessato a parlare della degenerazione dell’URSS e della fine della rivoluzione sovietica con l’avvento di Stalin, definiva il sistema politico sovietico come uno Stato che aveva smesso essere operaio. Ma senza considerare la burocrazia staliniana come una classe neo-borghese al potere, definendola: una “casta privilegiata e parassitaria”. Mentre dall’altra parte lo stalinismo, con il diamat, la volgarizzazione del leninismo(6), allontanava l’idea stessa di una lotta di classe interna, ridotta a complotti di spie e terroristi al soldo delle potenze straniere, trozkisti inclusi. Se per Trotskij nell’URSS non c’era una classe al potere, per Stalin non c’era neppure una lotta di classe! Per non parlare del nuovo corso krusceviano, che sulla questione della lotta di classe in URSS non modifica un bel nulla rispetto all’impostazione staliniana, anzi sancisce con la nuova costituzione lo Stato di tutto il popolo:

Se vogliamo andare più indietro nel tempo per affrontare la questione della neo-borghesia burocratica di partito e di Stato, persino Trotskij, così interessato a parlare della degenerazione dell’URSS e della fine della rivoluzione sovietica con l’avvento di Stalin, definiva il sistema politico sovietico come uno Stato che aveva smesso essere operaio. Ma senza considerare la burocrazia staliniana come una classe neo-borghese al potere, definendola: una “casta privilegiata e parassitaria”. Mentre dall’altra parte lo stalinismo, con il diamat, la volgarizzazione del leninismo(6), allontanava l’idea stessa di una lotta di classe interna, ridotta a complotti di spie e terroristi al soldo delle potenze straniere, trozkisti inclusi. Se per Trotskij nell’URSS non c’era una classe al potere, per Stalin non c’era neppure una lotta di classe! Per non parlare del nuovo corso krusceviano, che sulla questione della lotta di classe in URSS non modifica un bel nulla rispetto all’impostazione staliniana, anzi sancisce con la nuova costituzione lo Stato di tutto il popolo:

“Avendo assolto i compiti della dittatura del proletariato, lo Stato sovietico è divenuto Stato di tutto il popolo.” (Costituzione dell’URSS, 1977)

Viene da chiedersi allora, cosa sia stato il socialismo reale: al posto di comando nessuna classe? Strano! Con un gioco di prestigio spariscono la classe borghese e con essa la lotta di classe. Ed è singolare oggi vedere anacronistici trozkisti e stalinisti scannarsi su vecchie questioni, sbagliate allora e tanto più sbagliate oggi. In ogni caso l’analogia dell’URSS di ieri con la Cina di oggi, sul piano costituzionale e direttamente politico, balza agli occhi. Dunque cosa fanno gli epigoni dell’attuale Cina? In odore di interclassismo glissano con disarmante nonchalance su chi oggi abbia le redini di questo enorme paese. Glissano sulla lotta di classe, con un approccio economicista, analizzano i progressi cinesi, la posizione geostrategica della Cina, i suoi rapporti con il capitalismo, con le potenze imperialiste, magari dando per scontata la natura comunista del partito. Ma quello che non fanno è un’analisi di classe della società cinese e quindi della natura classista della burocrazia di partito. Andiamo allora a tematizzare cosa può essere la Cina in relazione al capitalismo.

La Cina come alternativa al capitalismo o come suo puntello?

David Harvey, che pure dà una valenza positiva al fatto che nel PCC vi sia ancora impronta marxista e che questo partito si consideri comunista a tutti gli effetti, si pone una domanda che dovrebbero porsi tutti i comunisti: “… è questo il futuro, non della Cina, ma è questo il futuro del capitalismo?”(5) Chi l’ha detto infatti che una classe borghese liberal-democratica, in un’epoca di forte crisi epocale del capitalismo, e di forti tensioni sociali, non intraveda pragmaticamente nelle ricette economiche espansive cinesi un’alternativa da percorrere? In questo tipo di gestione dell’economia ci stanno infatti anche lo sfruttamento aggressivo della forza-lavoro, le zone speciali, tutte modalità di gestione antioperaia della produzione che potrebbero essere prese in considerazione dal capitale nei propri contesti produttivi in Occidente. Sarebbe una tragica sottovalutazione del capitalismo e sopravvalutazione della “svolta progressista” di Xi Jinping illudersi che sul rapporto capitale/lavoro la Cina possa divenire la controtendenza rivoluzionaria al capitale. Xi Jinping non ha fatto altro che perfezionare una revisione ideologica del marxismo a favore di un approccio orientato al “benessere della nazione”: la narrazione suggestiva e la politica che occorre alla classe dirigente burocratica borghese cinese per perpetuare quello che, comunque sia, si configura come un dominio di classe sul proletariato e sulle masse popolari contadine. Dunque, la questione se è corretto “utilizzare il capitalismo per sviluppare le forze produttive” non può dar per scontata la finalità ultima, ossia il socialismo, ma richiede un’ulteriore specificazione: per cosa? Certamente lo può essere… ma per cosa? E come? Se il “come” è lo sfruttamento selvaggio della forza-lavoro…

David Harvey, che pure dà una valenza positiva al fatto che nel PCC vi sia ancora impronta marxista e che questo partito si consideri comunista a tutti gli effetti, si pone una domanda che dovrebbero porsi tutti i comunisti: “… è questo il futuro, non della Cina, ma è questo il futuro del capitalismo?”(5) Chi l’ha detto infatti che una classe borghese liberal-democratica, in un’epoca di forte crisi epocale del capitalismo, e di forti tensioni sociali, non intraveda pragmaticamente nelle ricette economiche espansive cinesi un’alternativa da percorrere? In questo tipo di gestione dell’economia ci stanno infatti anche lo sfruttamento aggressivo della forza-lavoro, le zone speciali, tutte modalità di gestione antioperaia della produzione che potrebbero essere prese in considerazione dal capitale nei propri contesti produttivi in Occidente. Sarebbe una tragica sottovalutazione del capitalismo e sopravvalutazione della “svolta progressista” di Xi Jinping illudersi che sul rapporto capitale/lavoro la Cina possa divenire la controtendenza rivoluzionaria al capitale. Xi Jinping non ha fatto altro che perfezionare una revisione ideologica del marxismo a favore di un approccio orientato al “benessere della nazione”: la narrazione suggestiva e la politica che occorre alla classe dirigente burocratica borghese cinese per perpetuare quello che, comunque sia, si configura come un dominio di classe sul proletariato e sulle masse popolari contadine. Dunque, la questione se è corretto “utilizzare il capitalismo per sviluppare le forze produttive” non può dar per scontata la finalità ultima, ossia il socialismo, ma richiede un’ulteriore specificazione: per cosa? Certamente lo può essere… ma per cosa? E come? Se il “come” è lo sfruttamento selvaggio della forza-lavoro…

La gatta sul tetto che scotta

La Cina forse non è nemmeno più la seconda potenza mondiale, ma contende già il primato agli USA. Come sarà impegnata questa forza? La classe dirigente cinese è interessata a esportare il “socialismo” nel mondo e quindi a contrastare il capitalismo, oppure punta a sviluppare la nazione cinese utilizzando il capitale privato, la finanza, così come le imprese statali, le cooperative, insomma l’insieme della sua economia mista, che non può dirsi socialista? Se è vera la seconda (e secondo me lo è), per questo scopo tutto interno, la Cina modulerà conflitto e cooperazione con il capitalismo, ma senza concepire questa dialettica come scontro mortale, come negazione del capitalismo. Ciò potrebbe significare che stare sul tetto del mondo, avere tutta la potenza di una grande economia in un mondo globalizzato, con blocchi economici integrati tra loro, servirebbe di fatto a cavare le castagne dal fuoco a un capitalismo in crisi, spostando più in là l’asticella della sua agonia e del declino della “galassia centrale” imperialista. L’interdipendenza economica non depone a favore di un conflitto che, ora come ora, viene giocato dall’Occidente. E il conflitto vero Occidente-Cina, non ha caratteri politici, classisti, ma puramente economici, di competizione sui mercati, per le risorse e via dicendo. Questo scontro sembra più uno scontro tra borghesie, tra capitalisti che una contraddizione tra proletariato internazionale e borghesia imperialista. Per cui, chi vive sperando…

La lotta di classe è l’elemento che distingue la politica rivoluzionaria finché esisteranno le classi

In definitiva, chi assume una visione ottimistica, in senso comunista, dello sviluppo economico-sociale cinese non considera “la politica” e pone con un approccio squisitamente economicista. Ciò significa abbandonare il punto di vista di classe nella questione cinese, definendo la Cina socialista tout court, e perpetrare la visione revisionista della fine della lotta di classe nel socialismo. Non c’è che dire. In realtà mi pare proprio un’ovvietà considerare che anche nel socialismo, anche in una società di transizione, la lotta di classe esiste ed esisterà fino ache esistono le classi sociali e prosegue eccome. In alcuni casi le vecchie classi sociali sconfitte non ci stanno e si riorganizzano, o in altri casi, dai nuovi processi di edificazione del socialismo possono nascere nuove classi che, utilizzando la retorica rivoluzionaria e le leve ideologiche e politiche del comunismo, prendono il potere esautorando la democrazia del proletariato e delle masse rivoluzionarie. Eppure Lenin ebbe uno scampolo di tempo prima della sua prematura scomparsa, a indicare nella burocrazia un pericolo mortale per la rivoluzione proletaria e per il socialismo. In Stato e rivoluzione, la sua opera forse più significativa, indicò quelle misure che Marx ed Engels elaborarono per contrastare il burocratismo, e a fondamento di una democrazia popolare di classe: l’elettività del rappresentante del popolo e la revocabilità in qualsiasi momento, un salario mai superiore a quello di un operaio, l’adozione di criteri di controllo collettivo, da parte di ogni lavoratore della produzione, della riproduzione sociale, a partire dall’operato dei rappresentanti eletti: che tutti divengano “burocrati” perché nessuno lo divenga, impedendo così la formazione di un apparato che finisce col soffocare questi meccanismi che distinguono la democrazia proletaria da quella borghese. Di questi elementi caratterizzanti il socialismo, la comune rivoluzionaria del proletariato versus lo statalismo burocratico che ne abbiamo fatto?

“La borghesia è nel partito”. Il contributo fondamentale del maoismo

La risposta alla questione del burocratismo e della borghesia nel partito è venuta da Mao, che rendendosi conto della degenerazione neo-borghese nel partito, teorizzò e mise in pratica ala metà degli anni sessanta del secolo scorso la lotta di classe per il potere del proletariato attraverso la Grande Rivoluzione Culturale. Dunque se vogliamo parlare di Cina, è ancora da lì che provengono gli spunti più fecondi per attrezzarci a una lotta di classe che resti rivoluzionaria anche dopo la presa del “palazzo d’inverno”. Non si può essere contro lo sfruttamento salariato in casa e nicchiare sullo sfruttamento e il dominio classista in casa altrui, accettando falsificazioni grossolane e puramente pro forma come il dire che in quel paese esiste il pluripartitismo (sic!) e glorificare le patetiche visite degli apparatnik nelle aziende agricole collettivizzate. Tutte balle che delle pratiche rivoluzionarie, degli studenti che andavano a lavorare nelle comuni contadine, della dialettica tra lavoro manuale e intellettuale, dell’esercito come “entità unica col popolo”, delle Guardie Rosse che sovvertivano gli apparati di partito, insomma dell’epoca rivoluzionaria e in specifico della Grande Rivoluzione Culturale non ha neppure più l’odore. Qui non si bombarda più il quartiere generale. E se questo è lontano migliaia di chilometri, non si sente neppure l’eco delle purghe antiproletarie come quelle contro le lotte operaie nello Shenzhen nel 2018 (ne ho scritto su Carmilla qui). Si finisce con l’accettare la Cina per quella che è, la si fa andar bene così e non si affrontano i nodi veri del grande fallimento epocale del socialismo. Non può andar bene la logica dell’“esperto che prevale sul rosso”, ma al contrario è il rosso, la politica che deve prevalere sulla tecnica, ossia sull’economia, secondo un punto di vista di classe, riconoscendo come centrale la contraddizione e quindi la lotta di classe che anche in un paese socialista o a maggior ragione a economia mista, ibrida come la Cina, non si è certo esaurita e non può in alcun modo essere messa in secondo piano.

La risposta alla questione del burocratismo e della borghesia nel partito è venuta da Mao, che rendendosi conto della degenerazione neo-borghese nel partito, teorizzò e mise in pratica ala metà degli anni sessanta del secolo scorso la lotta di classe per il potere del proletariato attraverso la Grande Rivoluzione Culturale. Dunque se vogliamo parlare di Cina, è ancora da lì che provengono gli spunti più fecondi per attrezzarci a una lotta di classe che resti rivoluzionaria anche dopo la presa del “palazzo d’inverno”. Non si può essere contro lo sfruttamento salariato in casa e nicchiare sullo sfruttamento e il dominio classista in casa altrui, accettando falsificazioni grossolane e puramente pro forma come il dire che in quel paese esiste il pluripartitismo (sic!) e glorificare le patetiche visite degli apparatnik nelle aziende agricole collettivizzate. Tutte balle che delle pratiche rivoluzionarie, degli studenti che andavano a lavorare nelle comuni contadine, della dialettica tra lavoro manuale e intellettuale, dell’esercito come “entità unica col popolo”, delle Guardie Rosse che sovvertivano gli apparati di partito, insomma dell’epoca rivoluzionaria e in specifico della Grande Rivoluzione Culturale non ha neppure più l’odore. Qui non si bombarda più il quartiere generale. E se questo è lontano migliaia di chilometri, non si sente neppure l’eco delle purghe antiproletarie come quelle contro le lotte operaie nello Shenzhen nel 2018 (ne ho scritto su Carmilla qui). Si finisce con l’accettare la Cina per quella che è, la si fa andar bene così e non si affrontano i nodi veri del grande fallimento epocale del socialismo. Non può andar bene la logica dell’“esperto che prevale sul rosso”, ma al contrario è il rosso, la politica che deve prevalere sulla tecnica, ossia sull’economia, secondo un punto di vista di classe, riconoscendo come centrale la contraddizione e quindi la lotta di classe che anche in un paese socialista o a maggior ragione a economia mista, ibrida come la Cina, non si è certo esaurita e non può in alcun modo essere messa in secondo piano.

Siamo sicuri che il capitalismo neoliberale non pianifichi?

Ma veniamo alla pianificazione centralizzata. La tendenza odierna della critica marxista, dei comunisti, è quella di contrapporre la pianificazione al mercato. Giustamente. Ma permettetemi una piccola provocazione sulla scorta del prima menzionato approccio tecnocratico versus quello marxista della lotta di classe: cos’è stata la costruzione dell’Unione Europea con i suoi trattati se non una grande opera di pianificazione centralizzata a livello di apparati tecnocratici dei vari paesi, in una gerarchizzazione dell’intero sistema UE? La differenza tra pianificazione e pianificazione sta negli scopi e nelle politiche per perseguirli. Anche in questo caso la domanda “per cosa”, la pianificazione per cosa non è questione di lana caprina. Mentre l’UE è stata concepita per avviare una subordinazione feroce del lavoro da parte del capitale, per dare mano libera alla finanza e tenere in posizione dominate le oligarchie capitaliste del Nord Europa sulle classi operaie e le masse popolari, la borghesia burocratica cinese ha altri scopi, ma sempre di egemonia classista. La sua esigenza non era quella di spremere il limone, ma di impiantare nuovi frutteti, tuttavia sempre in una logica di comando su una forza-lavoro subalterna. Uno Stato e un partito che sono espressione di una nuova classe dominante alla ricerca di una stabilità in un contesto esplosivo, conforti contraddizioni sociali. Con l’avvento del denghismo revisionista, la Cina aveva ancora una vasta povertà estrema nella popolazione e attorno ad essa si sviluppavano paesi come il Giappone, la Corea del Sud che miglioravano le condizioni di vita di interi settori sociali. Esempi pericolosi per la stabilità interna. È da questa situazione che inizia il nuovo corso cinese e la nuova ideologia revisionista.

Ma d’altro canto, va fatta anche un altro tipo di considerazione: una rivoluzione socialista qualcosa avrà pur lasciato, anche in base alla tipologia di borghesia dominante non caratterizzata da un’egemonia del capitale privato: un’eredità politica che si manifesta in un approccio più collettivista dei mezzi di produzione e delle forze produttive, in una concezione utilitaristica di bene comune che non si traduce in un terreno di caccia libera per i privati. E non c’è dubbio che la pianificazione centralizzata cinese offra più vantaggi alla popolazione di quanto faccia, o meglio: non faccia il neoliberismo occidentale, di stampo teutonico (ordoliberale) e anglosassone. Basti solo vedere tutta la gestione della pandemia: mentre noi stiamo ancora arrancando tra vaccini strapagati quanto di dubbia efficacia e lockdown demenziali, con la miseria dilagante, la morte di centinaia di migliaia di attività e aziende in tutto il mondo occidentale, la Cina ha superato la pandemia tornando alla normalità e presidia la società in modo capillare e sistematico, per evitare il ritorno su vasta scala del covid. Non solo: già la produzione, il commercio hanno ripreso all’interno e all’estero. La Cina ha appena concluso un trattato di libero scambio con altri 14 paesi di Asia e Oceania e uno con l’UE, e in entrambi gli USA ne sono fuori.

Questo però non è altro che buon senso pragmatico, il senso di una società che dà valore alla comunità nazionale e non oltre, perché i nuovi mandarini sono più intelligenti dei Think tank occidentali: sanno bene che il profitto finalizzato a ristretti gruppi non val bene lo sfascio sociale. La stabilità nazionale è l’ossessione reale della classe dirigente cinese.

Ma la capacità degli apparati di gestire la società per mantenere la stabilità in un paese di miliardi di persone non basta a considerare la Cina un paese a guida proletaria verso il comunismo, ossia verso una società senza classi, dove lo sfruttamento dell’essere umano e della natura viene abolito. O davvero abbiamo una visione così “riformistica”, così limitata da accontentarci di una rondine che non fa primavera? Il riformismo e l’esaltazione del buon governo tecnocratico sono l’approdo per questo approccio che non ha nulla di diverso da quel togliattismo che decantava le magnifiche sorti di una “democrazia progressiva” e di una via pacifica, anzi: costituzionale, al socialismo. E dal revisionismo non se ne esce.

Questo però non è altro che buon senso pragmatico, il senso di una società che dà valore alla comunità nazionale e non oltre, perché i nuovi mandarini sono più intelligenti dei Think tank occidentali: sanno bene che il profitto finalizzato a ristretti gruppi non val bene lo sfascio sociale. La stabilità nazionale è l’ossessione reale della classe dirigente cinese.

Ma la capacità degli apparati di gestire la società per mantenere la stabilità in un paese di miliardi di persone non basta a considerare la Cina un paese a guida proletaria verso il comunismo, ossia verso una società senza classi, dove lo sfruttamento dell’essere umano e della natura viene abolito. O davvero abbiamo una visione così “riformistica”, così limitata da accontentarci di una rondine che non fa primavera? Il riformismo e l’esaltazione del buon governo tecnocratico sono l’approdo per questo approccio che non ha nulla di diverso da quel togliattismo che decantava le magnifiche sorti di una “democrazia progressiva” e di una via pacifica, anzi: costituzionale, al socialismo. E dal revisionismo non se ne esce.

Il gatto dipinto di rosso

Certo, battiamoci per una società anche ad economia mista che inizi a pianificare per il bene comune, per la collettività e non per l’interesse di pochi: i migliori riformatori del resto sono sempre stati i rivoluzionari. Ma andiamo a vedere cosa non ha funzionato, quali sono le nostre tare di fondo, che sono nostre, non di altri. Progettiamo il socialismo possibile a partire dalla questione fondamentale: chi comanda e per cosa. Se guida veramente la politica il “per chi” è la centralità operaia, il proletariato nel suo processo democratico e il partito non comanda “a prescindere”, in quanto tale, perché “partito”. Anzi: serve la democrazia popolare di base, diretta, e le sue dinamiche, senza ucciderle accampando qualsivoglia emergenza (emergenzialismo… ancora lui). Tra tutte le velleità dottrinarie degli emmellini nostrani, uno slogan sintetizzava pur involontariamente ciò che dovrebbe fare un partito comunista, una forza comunista organizzata: servire il popolo. Il modo migliore di dirigere è servire il proletariato, o meglio servire alla “classe per sé“: preparare quadri e militanti, avanguardie di classe attraverso l’esperienza diretta dentro le masse, attraverso l’inchiesta che individua le contraddizioni sociali, dunque lo studio della situazione concreta, una presenza immanente nel corpo sociale per far crescere forza, coscienza, preparazione al conflitto, conoscenza, organizzazione, antagonismo di classe. E nella transizione socialista il partito non dirige la società in quanto tale. Dirige la classe con i suoi organi costituenti e successivamente costituiti. Il partito serve, è strumento di direzione, non direzione. E anche in questo caso non è questione di lana caprina. È la dialettica del rapporto avanguardia/classe.

Il “per cosa” è la liberazione dall’oppressione del lavoro salariato. E questo lo si capisce nel momento in cui non esiste più un comando sul lavoro: comando che sia da parte di privati in autonomia o sotto il controllo di funzionari aziendali di Stato che guardano più al plusvalore che ai diritti dei lavoratori, negando l’emancipazione dal lavoro e con essa il loro potere democratico sulla produzione e nella società. Le zone speciali cinesi non sono un modello di progresso per il lavoro. Facciamo tesoro dei vantaggi di una pianificazione centralizzata, ma ricordiamoci sempre che questi vantaggi (ossia il fine) sono la liberazione dallo sfruttamento, far avanzare i diritti sociali, insieme a una reale democrazia popolare e consiliare a partire dai luoghi di lavoro e nel resto della società. La tecnica, il metodo, devono sempre servire gli scopi di una politica rivoluzionaria e non gli assetti di potere di una classe borghese di burocrati.

Oppure viva la partitocrazia e la tecnocrazia, compagni: che importa il colore del gatto? Diamogli anche una mano di rosso: l’importante è che prenda i topi!

§ § §

In appendice

Apro una “paresi” (sì, avete capito bene)… prendendo l’esperienza italiana degli anni ‘70

La generazione di comunisti (e non solo) che negli anni Settanta, oltre quarant’anni fa, fu interna a un grande ciclo di lotte anticapitaliste e per il comunismo, si è imbattuta nella tecnocrazia dell’ortodossia “comunista” in salsa italiana. Le appartenenze politiche erano differenti, spesso in conflitto tra loro, ma non è questo ciò che mi interessa trattare. Quello che è importante rilevare è che quel movimento, che esprimeva una composizione di classe in via di trasformazione non si scontrò solo contro il comando statale del sistema capitalistico espresso nei governi democristiani, ma si trovò davanti un partito comunista, togliattiano, berlingueriano, che vedeva nel generico “sviluppo economico del paese” una funzione progressiva e su questo postulato, andava a rappresentare gli interessi di quei ceti medi che avevano la necessità di inserirsi e restare interni alla ristrutturazione capitalistica, alle filiere del grande capitale monopolistico. Nasceva così nel laboratorio di partito che era l’Emilia Romagna il decentramento produttivo e con esso la scomposizione di classe, l’attacco al suo potere conflittuale. Per questo “bene supremo del paese” si inaugurava con Lama e Berlinguer la politica dei “sacrifici”. Il partito si schierava con il capitalismo grande e piccolo e trovava nuove soluzioni, concertative, per garantire l’accumulazione capitalistica, l’efficienza dei cicli produttivi, il consenso della base operaia e per superare quella conflittualità di fabbrica esercitata nel secondo dopoguerra dall’operaio massa. La… berlinguerra di classe a colpi di concertazione riformista e questionari sul terrorismo. Non tanto diversa dalle mazzate e la galera comminata agli operai della Jasic Technology in lotta nello Shenzhen.

O qualcuno forse pensa che il PCI non abbia avuto un ruolo attivo dentro i processi produttivi della catena del valore del capitale? Pensa forse che la questione sia stata semplicemente politica, di schieramento con lo Stato borghese, con la DC? Che la solidarietà nazionale e il compromesso storico non fossero l’espressione politica di interessi di classe e di azione dentro l’economia della società con le politiche locali sulla piccola media impresa, lo stravolgimento del cooperativismo, il manageriato “rosso” nelle associazioni categoria? Oggi questo laboratorio prosegue con il PD, attraverso le privatizzazioni dei servizi, le esternalizzazioni del welfare, fino ad arrivare alla spregiudicata funzionalizzazione del terzo settore che riduce ancora di più alla precarietà il lavoro fino a sostituirlo col volontariato.

Il lascito più importante che ci ha lasciato il Movimento degli anni ‘70 è proprio l’antagonismo di classe a questo disegno del capitalismo che preludeva al passaggio del sistema in generale al neoliberismo, che iniziò una manciata di anni dopo con la reaganomic, il tatcherismo. Quindi in questo lascito fu importante l’aver capito il ruolo tecnocratico del PCI, di cogestore di questo processo di ristrutturazione capitalistica, il suo passaggio armi e bagagli al campo della borghesia, il fatto che questo partito non fosse più neppure il rappresentante riformatore degli interessi di classe di parte proletaria, rientrando a pieno titolo nella tradizione socialdemocratica più deleteria e antioperaia. E i risultati di questa deriva oggi sono sotto gli occhi di tutti con il PD. La grande battaglia politica combattuta contro la deriva berlingueriana del togliattismo, deve restare un faro guida per tutti coloro che si pongono su un terreno di prassi comunista, ma deve anche tracciare l’approccio teorico a un’analisi delle esperienze passate per definire il socialismo che oggi è possibile costruire. E non mi pare che un elogio alla Cina che non ne veda i risvolti classisti e le peculiarità di un revisionismo borghese diverso da quello dell’URSS ma pur sempre alieno dalla lotta di classe e dall’internazionalismo, sia un buon prosieguo in questa direzione.

Questa è una “paresi” di ragionamento, un’incoerenza che si manifesta in alcune delle analisi odierne sulla Cina. Doverosa da rilevare, perché mette in evidenza da parte anche di bravi comunisti una cesura incoerente con un’esperienza di conflitto sociale tutto italiano, gli anni ’70, quando in realtà la si prende come punto di riferimento, elemento imprescindibile della memoria storica del movimento comunista e passaggio politico della storia della lotta di classe italiana. Ma su quali basi ideologiche allora si porta come fiore all’occhiello il ‘77, se non si riconosce la politica della borghesia a partire dal rapporto capitale/lavoro e il denominatore comune tra socialdemocrazie e “socialismi” revisionisti e piuttosto pragmatici?

Il fatto poi che il PCI di allora non fosse al governo e il PCC di oggi sia al potere, non toglie nulla al dato di fatto che sempre di una politica borghese e antioperaia si tratta. In un caso fatta dall’opposizione con un’autonomia di agibilità in talune pubbliche amministrazioni. Nell’altro caso, quello cinese, fatta a livello centrale, alla guida del paese. Le finalità sono coincidenti: per quanto riguarda la Cina, è quella di una borghesia burocratica che non agisce necessariamente a puro vantaggio del capitale privato, ma per preservare il proprio potere. Dunque deve avere come scopo la stabilità generale di un sistema paese, avvicinandosi anche in questo caso alla vocazione socialdemocratica di patto tra parti sociali, di concertazione e di “bene generale”, che mistifica di fatto, sempre, con la retorica interclassista, l’egemonia di una classe dominante borghese sul proletariato e le classi subalterne. Nel PCI erano i ceti medi, una parte del capitale ad assumere nell’ideologia dell’”interesse generale” una posizione prevalente nel partito e nella sua politica. Interclassismo nell’uno e nell’altro caso.

Note:

1) Per il link, andare qui

2) L’opera di Cicalese la si può ordinare nelle librerie o scaricare in formato Kindle o epub da alcune piattaforme di e-commerce, tra cui IBS.

3) Mao Tse-tung, ribellarsi è giusto!

5) David Harvey, L’importanza della cina nell’economia mondiale

6) Mao Tse-tung, Ribellarsi è giusto! Seminario tenuto da Roberto Sassi (Ibidem a 34.00); Il diamat è una forma dogmatica del revisionismo che Lenin aveva combattuto in Bernstein, Kautsky; dogmatica in quanto “banalizzazione della dialettica, una riduzione molto grossolana…”