La ricerca degli iconemi. Una delle cornici-capitolo della presentazione multimediale «Blues per le terre nuove».

PREMESSA: UN PERICOLO, DUE EMERGENZE, UN RISCHIO

Il testo che segue è stato scritto nell’estate 2020, durante la prima “tregua” concessa dall’emergenza pandemica, e pubblicato nell’ottobre successivo come saggio introduttivo a Quando qui sarà tornato il mare, romanzo «a mosaico» scritto dal gruppo Moira Dal Sito.

Il libro – risultato di un laboratorio su crisi climatica e scrittura collettiva che ho tenuto nel Basso Ferrarese – è arrivato in libreria in un momento sfortunato, mentre l’angoscia riscendeva le pareti del pozzo e, dopo le parziali riaperture estive, si tornava a chiudere tutto. Ogni attenzione era sui numeri della «seconda ondata» e qualunque altro discorso era destinato a infrangersi contro l’Emergenza. Non è stato possibile organizzare presentazioni e l’esperimento – parte del progetto Blues per le terre nuove – ha attirato poca attenzione.

Ora la questione climatica è tornata in primo piano e ripartono le mobilitazioni sul tema, che è il tema dei temi, perché noi viviamo nel clima. Il clima è sempre stato la precondizione di ogni attività umana, di ogni modo di produzione, di ogni civiltà e società.

Forse è un buon momento per proporre quel testo su Giap, e riprendere i fili di Blues per le terre nuove.

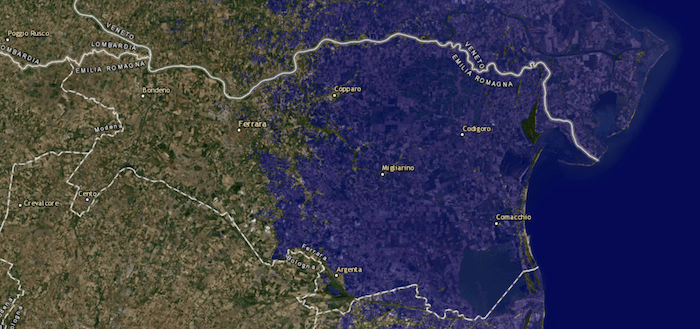

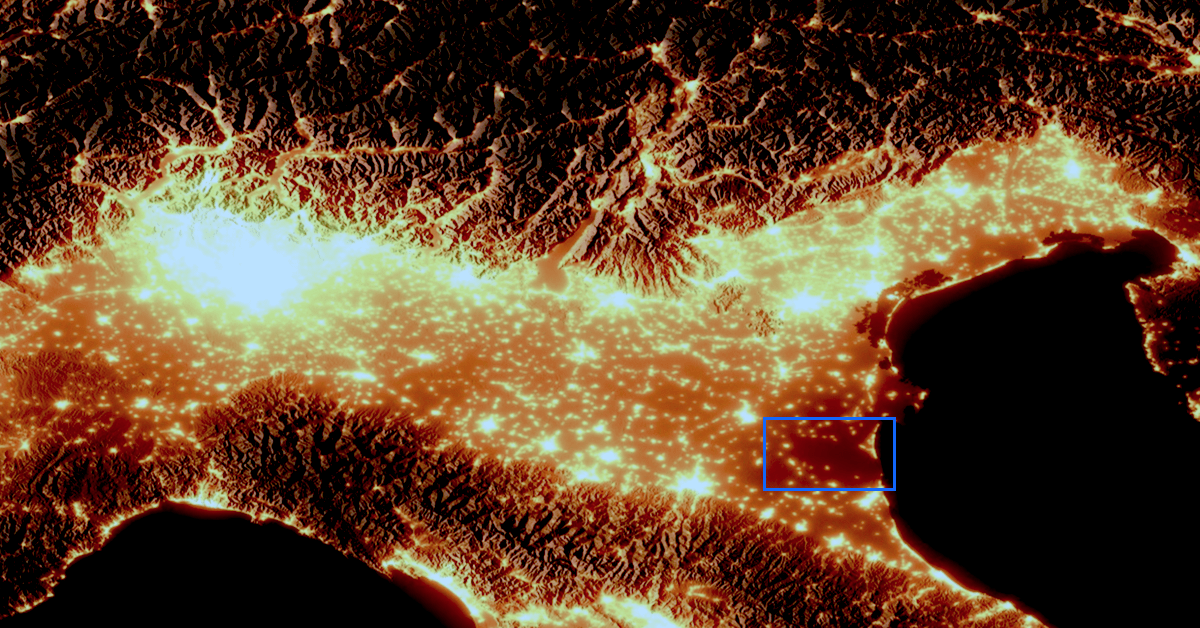

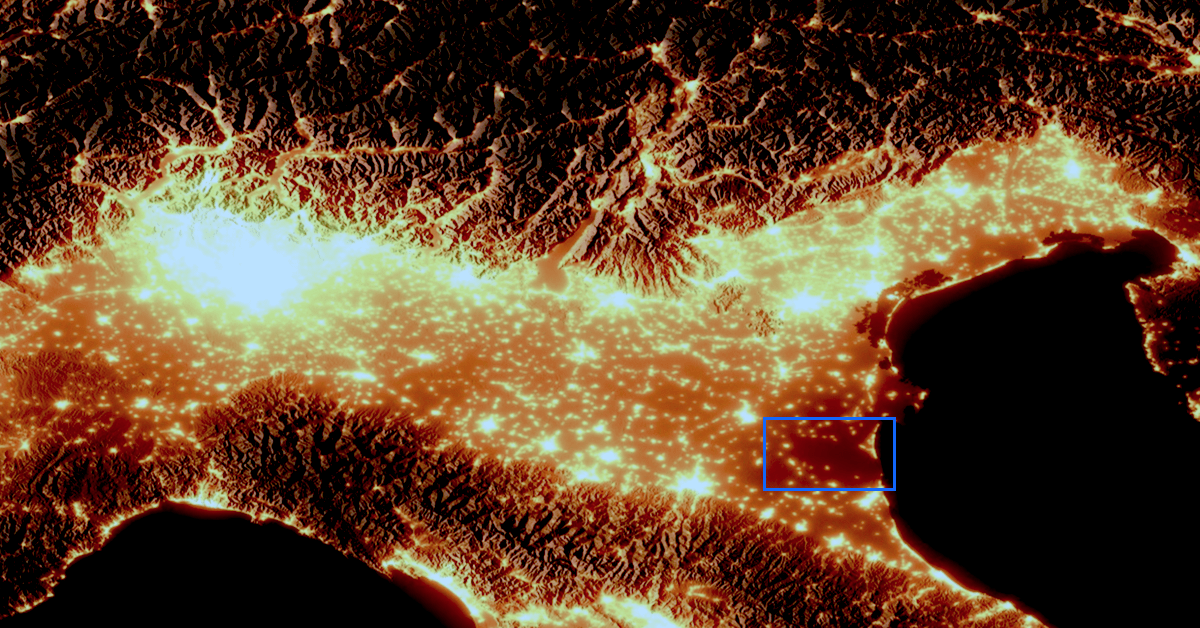

Blues per le terre nuove è un progetto la cui fase preliminare è partita nel 2017 e che mi terrà impegnato ancora per diversi anni, probabilmente per tutti gli anni Venti. È imperniato sulla storia e la geografia del grande Delta del Po, in particolare del Basso Ferrarese, e sui modi in cui i cambiamenti climatici permettono di rivisitare tale storia. Quei territori, infatti, sono destinati a essere sommersi – con un’ingressione dell’Adriatico fino a trenta chilometri dalla costa – da qui alla fine del secolo. Dove la terra fu strappata all’acqua in secoli di bonifiche e ingegnerizzazione del territorio, l’acqua tornerà a regolare i conti.

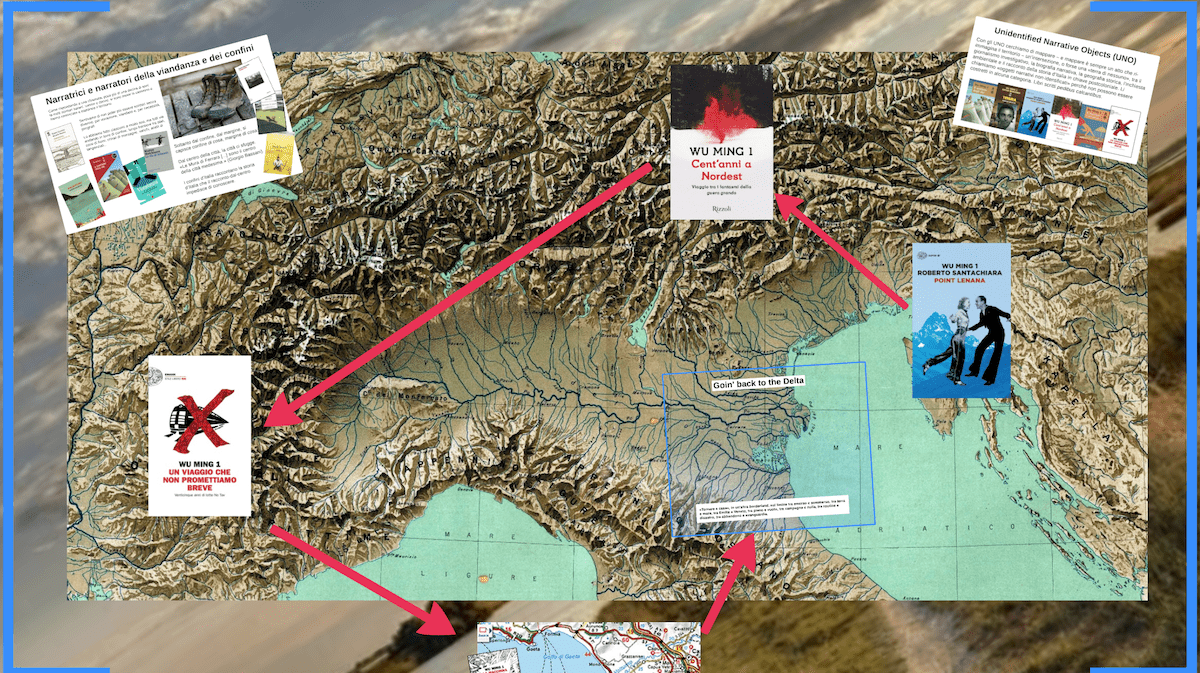

Blues per le terre nuove è partito come idea per un libro, un «oggetto narrativo non-identificato» a tema geografico, sulla scia di Point Lenana e Un viaggio che non promettiamo breve. Nel tempo, però, si è trasformato in un progetto più articolato e transmediale, fatto di performances, esplorazioni, reportages, laboratori di scrittura, autoproduzioni letterarie e audiovisive… e opere «di avvicinamento» al libro vero e proprio, che includono anche un sequel de La macchina del vento.

Si tratta di lavorare sullo sguardo di chi scrive, forzarlo, usare la letteratura per sperimentare diversi modi di raccontare la crisi climatica. Raccontarla partendo dal territorio e dalla storia dei conflitti che lo hanno plasmato e strutturato. Un approccio che combatta rimozioni e diversivi, faccia a meno del fatalismo, non si esaurisca nella distopia, dia profondità di campo connettendo tra loro le epoche, e soprattutto tenga i piedi sulla strada. Anche con l’acqua già alle ginocchia. Un contributo peculiare – quello che sempre può dare la letteratura, persino quella che sembra art pour l’art – alla lotta generale.

Lotta che, non facciamoci illusioni, si farà più difficile.

Bisognerà stare sempre più attenti a come si lotta per il clima. È giusto quel che scrive Andreas Malm nel suo azzeccatissimo How To Blow Up A Pipeline: un grosso problema del movimento per il clima è che finora è stato troppo perbene, troppo «a modino», troppo ligio a un certo dover-essere, a regole che non sempre si è dato in autonomia.

Dopo l’emergenza Covid, c’è il rischio che lo diventi anche di più.

Dalla gestione diversiva della pandemia e soprattutto dal deficit di risposta critica a tale gestione la classe dirigente ha tratto molti insegnamenti. Noi, invece, troppo pochi.

Lo scarico di responsabilità verso il basso era già praticato prima, con l’enfasi posta sulle scelte dell’individuo-consumatore anziché sul cambiamento sistemico, o con forme di «ecotassazione regressiva» come quella contro cui sono insorti i Gilets Jaunes.

Ora il nemico sa che lo scarico di responsabilità può avvalersi di un mix di autoritarismo, paternalismo e narrazioni di contrizione ed espiazione inoculate nel corpo sociale. L’emergenza come metodo di governance funziona al meglio se io, cittadino, interiorizzo una colpa e mi convinco che devo fare penitenza «per amore degli altri», obbedire al potere «per salvare gli altri», adottare comportamenti anche insensati «come monito per me stesso» e «per rispetto verso gli altri». È così che sono passate la reclusione domestica con demonizzazione dell’aria aperta mentre le fabbriche continuavano a funzionare, l’obbligo di mascherina all’aperto benché all’aperto il contagio sia quasi impossibile, il coprifuoco che «non ha una ragione scientifica, ma serve a ricordarci che dobbiamo fare delle rinunce» (Antonella Viola, 4 novembre 2020), il lasciapassare con tutte le sue incogruità… Il faut, ancora una volta, défendre la société.

La «società» che dovremmo salvare disciplinandoci e obbedendo è la società capitalistica, cioè l’Economia. Questa grande “finta cooperativa” di cui siamo tutti soci-dipendenti è come la protagonista della Ballata dell’amore cieco di Fabrizio De Andrè. Per dimostrare che la ami devi castrarti e immolarti, tralalalalla tralallaleru. La novità è che ti chiederanno di farlo… per il clima. Per la «sostenibilità». Perché «la transizione ha dei costi», e li devi pagare tu. Li devi pagare perché è colpa tua e dunque, amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene.

Anche per questo sbaglia chi grida alla «dittatura sanitaria»: crede che il punto sia il contenuto, mentre il sistema ha sperimentato una forma. Ora che l’esito è acquisito, ora che il sistema ha ritrovato la propria omeostasi, della narrazione pandemica può anche fottersene. In Italia, dove lo strascico del virocentrismo perdura più che altrove, questo “scarto” si fatica ancora a percepirlo, ma arriverà anche qui.

Ora, noi sappiamo bene che durante l’emergenza pandemica a essere maggiormente prese di mira, colpevolizzate, infantilizzate, catechizzate su quanto fosse importante rispettare le regole sono state le generazioni più giovani. Le stesse che, in grandissima maggioranza, animano i movimenti sul clima. Serviranno loro tappi per le orecchie come quelli di Odisseo, quando le sirene del capitale canteranno la canzone dell’ecosacrificio.

Canzone che può avere mille cover e riarrangiamenti, a seconda dei sostrati culturali: ecofascismo, ecostalinismo, ecofrugalità protestante, ecocattolicesimo con echi controriformisti, ecoperbenismo incentrato sull’«eco-decoro»…

Invito a meditare sulla frase di Mario Draghi riportata da tutti i giornali il 21 settembre scorso: «L’emergenza climatica è come la pandemia». A livello dell’omeostasi del sistema significa: gestiremo anche quella a cazzo di cane e dando ogni colpa a voi (e a molti di voi prendersi la colpa piacerà).

Su questo groviglio di problemi, che il testo del 2020 sfiorava appena perché ha un altro fulcro, e su come l’emergenza pandemica si travaserà in quella mediatica, scriverò/scriveremo con maggiore approfondimento. Ne stiamo ragionando in particolare con Wolf Bukowski, se altre e altri vogliono fornire spunti possono farlo commentando qui sotto. I commenti verranno aperti 48 ore dopo la pubblicazione, per consentire di leggere con lentezza, pensarci sopra, lasciare commenti meditati e pertinenti. Intanto, buona lettura.

WM1, ottobre 2021

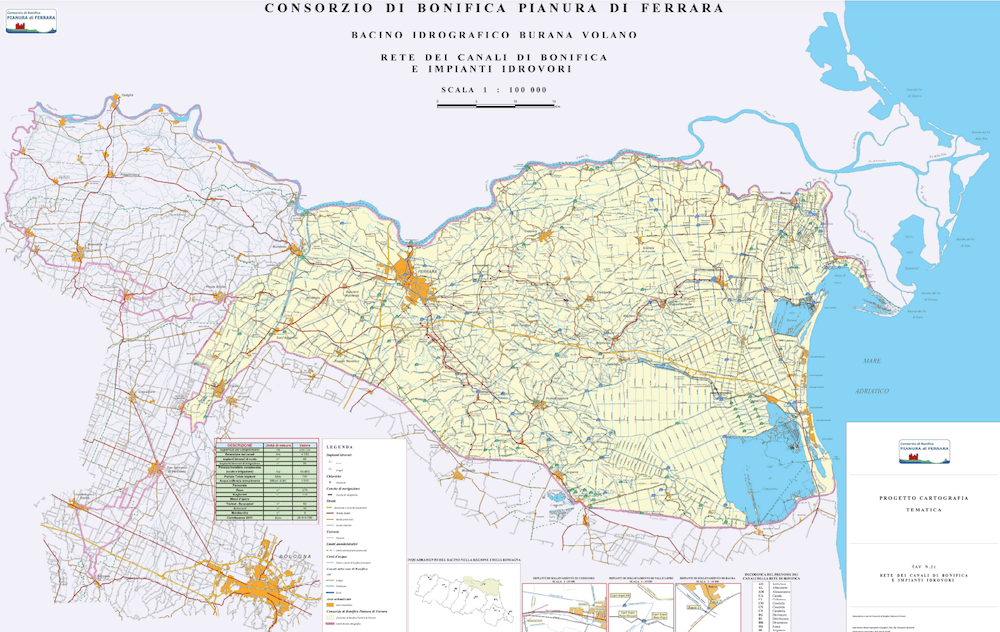

Anno 2100, il basso ferrarese in caso di innalzamento +1mt dell’Adriatico. Clicca per vedere questa mappa in versione interattiva.

Le «terre nuove» destinate a scomparire

(raccontate prima che arrivi il mare)

«Se non si invertirà la rotta al più presto…».

Bisogna sempre metterla, questa proposizione condizionale, per quanto «irrealistica» possa suonare. Bisogna metterla, altrimenti perché sbattersi? Che ci stiamo a fare qui?

Se non si invertirà la rotta al più presto, dicevamo, entro la fine di questo secolo le terre dove sono nato e cresciuto – tra Ferrara e il delta del Po – saranno invase dal mare. Insieme a loro andrà sott’acqua gran parte dell’Italia costiera nordorientale, dalla riviera romagnola fino a Trieste.

Nell’ultimo millennio il Mediterraneo si è innalzato di soli trenta centimetri, ma nei prossimi ottant’anni si prevede un aumento di circa un metro. Per l’Adriatico la stima oscilla tra i novanta e i centoquaranta centimetri. Quasi seimila chilometri quadrati di territorio finiranno sotto la linea dell’alta marea.

Il pensiero va subito a Venezia. Scordatevi il Mose, non serve a niente. È un progetto degli anni Ottanta basato su un’ipotesi di innalzamento del mare di soli venti centimetri. Nel frattempo le previsioni sono quintuplicate. Con un metro in più, le dighe dovrebbero restare quasi sempre chiuse. La laguna diventerebbe uno stagno. E in ogni caso l’acqua arriverà, perché s’alzerà tutt’intorno. Sul sito firetree.net c’è la mappa interattiva.

Nei polesini rodigini e ferraresi l’Adriatico non s’accontenterà della fascia litoranea, ma avanzerà nell’entroterra per più di trenta chilometri.

Il quarantaquattro per cento del territorio ferrarese è sotto il livello del mare. È l’oriente della provincia, che geologi e tecnici della bonifica chiamano il «Catino». In alcune zone si scende fino a meno quattro metri e mezzo, e il suolo continua ad abbassarsi di svariati millimetri l’anno, per via della subsidenza, che nell’area del Delta ha diverse cause.

Una è piuttosto nota: le trivellazioni ed estrazioni di metano nel delta e lungo la costa, che cominciarono nel 1938 e proseguirono per quasi un trentennio. Lo “svuotamento” causò un brusco abbassamento del suolo, a una velocità che andava dai dieci ai venticinque centimetri l’anno. In alcuni comuni dagli anni Trenta al 2008 il suolo si è abbassato di oltre cinque metri. Questo disastro è raccontato nel film d’esordio di Carlo Mazzacurati, Notte italiana (1987).

È quasi certo che le trivellazioni riprenderanno. Nel febbraio 2019 la piattaforma «Teodorico» ha ottenuto la concessione per operare a dodici miglia nautiche dalla costa, di fronte ai lidi ferraresi.

Il mare si alza, la terra si abbassa… L’acqua entrerà come in una vasca. Ma di quanto sommergerà quei territori? E lo farà stabilmente o a periodi?

Dipende dalle zone. In ogni caso abbastanza e abbastanza di frequente da sconvolgere assetti socioeconomici, causare migrazioni di massa, trasformare radicalmente i paesaggi. Città e paesi abbandonati, enorme perdita di suolo agricolo, di riserve naturali, di biodiversità… E di acqua potabile, perché quella salata penetrerà nelle falde.

Le conseguenze, ovviamente, non saranno solo locali: l’Italia ne uscirà ridisegnata, diversissima da com’è oggi.

Baso queste asserzioni su diversi studi scientifici recenti: nel 2016 è uscito «Sea‑level rise and potential drowning of the Italian coastal plains: Flooding risk scenarios for 2100», risultato di una ricerca internazionale coordinata dall’Enea e certificata dall’Ipcc, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni unite; subito a seguire è arrivato «Flooding scenario for four Italian coastal plains using three relative sea level rise models» (2017) e nel 2019 Nature Communications ha pubblicato «New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea‑level rise and coastal flooding».

Tra le varie previsioni c’è quella del numero di persone direttamente colpite dall’innalzamento dei mari e dalla scomparsa delle terre su cui ora vivono: in tutto duecento milioni. La grande maggioranza – centocinquantuno milioni – vive in India, Bangladesh, Tailandia, Vietnam, Cina e Indonesia; gli altri sono divisi tra Nordafrica, Nigeria, Brasile, Stati Uniti, vari arcipelaghi nell’Oceano Indiano e nel Pacifico, e in Europa soprattutto Gran Bretagna e Italia, dove c’è l’area più a rischio del continente: quella nord‑adriatica, appunto.

«Se ne parla troppo poco» è un grazioso eufemismo. Al momento non ne parla quasi nessuno, né a Ferrara e dintorni né altrove. Chi solleva il problema – scienziato o attivista che sia – è vox clamantis in deserto.

Nella storia della specie umana ottant’anni sono il tempo di un singhiozzo, di uno schiocco di dita, ma sono troppi per farne materia di campagne elettorali. Dello scenario appena descritto la politica politicata se ne fotte, a livello locale e nazionale.

Eppure non è uno scenario «di là da venire». Tutt’altro, ci siamo già dentro, perché non accadrà tra ottant’anni: accadrà in ottant’anni. Sta accadendo ora, proprio mentre scrivo, ma un potente meccanismo di rimozione ci fa guardare da un’altra parte, seguire ogni diversivo, parlare di ogni falso problema (il tal parlamentare che ha richiesto il tale bonus…). Tutto, pur di non affrontare la questione delle questioni.

In realtà del clima se ne parla, è innegabile, a cadenza periodica i media suonano un campanello, seguono tre minuti di preoccupazione, e ogni volta si finisce per attenuare, sdilinquire, scantonare, parlare d’altro.

Come mai vivacchiamo sull’orlo, rimandando, dilapidando il tempo che ancora abbiamo? Come mai prevale la convinzione – o quantomeno la tacita speranza – che il nostro tran tran possa proseguire, giorno dopo giorno?

Forse perché nel parlarne scomponiamo e frammentiamo il processo, lo dividiamo in notizie, episodi distinti che collochiamo in contesti diversi e chiamiamo con diversi nomi. Dalle mie parti, quei nomi sono: «mareggiate», «eventi estremi», «trombe d’aria», «cuneo salino», ecc…

L’Adriatico reclama già la costa. Ogni tanto divora decine di metri di spiaggia in un sol colpo irrompendo negli stabilimenti balneari. Lo fa sempre più spesso. In una di quelle occasioni, nell’inverno 2018, sul quotidiano La Nuova Ferrara ho letto l’ossimoro «fenomeni eccezionali sempre più ricorrenti».

L’Adriatico reclama i corsi dei fiumi. Il Po è indebolito dalla siccità, dalla scomparsa dei ghiacciai e nevai alpini, dall’incuria… Durante l’estate il mare è più alto e più forte, e risale il fiume per chilometri e chilometri, creando problemi all’agricoltura – con quell’acqua non puoi irrigare i campi – e pericoli per la falda potabile. Nel 2017 l’intrusione ha toccato i diciotto chilometri, superando l’asta dell’autostrada Romea. Il record risale però al 2006, quando l’ingressione fu di trenta chilometri e mandò in tilt l’acquedotto di Taglio di Po. Dai rubinetti usciva acqua salata.

L’Adriatico reclama persino l’aria. La sua acqua sempre più calda favorisce il formarsi di trombe marine e tornado che si abbattono sulle coste con crescente intensità e violenza.

Non è che non se ne parli: ogni «evento estremo» fa notizia, e ogni estate escono articoli dedicati al cuneo salino. Gli agricoltori chiedono aiuto alla politica e si progettano soluzioni, si stanziano fondi per «barriere antisale». Anche l’industria balneare chiede aiuto, e si parla di paratie mobili di fronte alla riviera – veri e propri «mini Mose», per «tutelare il turismo».

È comprensibile che chi vede la propria esistenza minacciata a breve termine dagli effetti del global warming cerchi di fare qualcosa. Ma barriere e paratie sono al massimo rattoppi. Mitigheranno per un po’ le conseguenze, senza aggredire alcuna causa. Quel che sta accadendo segnala che gli attuali modelli sono insostenibili e obsoleti. Lo erano già prima del Covid‑19.

Eppure si pensa di poter andare avanti col pilota automatico, e si progettano grandi opere come la nuova autostrada Orte‑Mestre – «Nuova Romea commerciale» – senza tener conto del contesto in cui andranno a trovarsi.

Tornando al punto: le varie questioni restano separate. Si fatica a capire che cementificazione delle coste, cuneo salino, mareggiate e grandi opere inutili sono facce di un unico problema.

Prima ancora degli interessi in gioco – che pure contano parecchio – a farci separare i problemi è la logica stessa dell’informazione, a sua volta modellata sui nostri pregiudizi cognitivi, sulla nostra psicologia dell’attenzione. La nostra mente, per come si è evoluta, dà più importanza ai pericoli immediati, alle «emergenze». In un articolo del 2019 scrivevo:

«La ricerca del “news item” – di un singolo episodio extra‑ordinario, che segni una discontinuità e si stagli temporaneamente sullo sfondo dell’abitudine – scompone il quadro, frammenta l’immagine del collasso climatico e descrive i pezzetti con un lessico che suona allarmistico e invece è consolatorio. Si parla di “mareggiate”, “ondate di caldo”, “periodi di siccità”, insomma, di “emergenze”: accadimenti che appaiono improvvisi, momentanei e locali. Poiché il destino delle emergenze è quello di “rientrare”, dopo le notizie sul clima si può passare ad altro.

È questo passare ad altro il nocciolo dell’ideologia dominante che prende forma nell’informazione. Trattare il collasso climatico come uno tra i molti argomenti disponibili […]»

La pandemia di Sars‑Cov‑2 ha aggravato la situazione imponendoci svariati passi indietro. Si veniva da due anni di mobilitazione planetaria, dalla discesa in campo delle nuove generazioni grazie a movimenti come Fridays For Future ed Extinction Rebellion. Sembrava che finalmente il clima fosse all’ordine del giorno, e poi… Puff!

Eppure il clima c’entra. I processi di zoonosi che hanno scatenato le recenti pandemie sono conseguenze dell’aggressione sistematica agli ecosistemi. Ma non è questo il focus del dibattito. Come di fronte all’avanzare del mare si riescono a immaginare solo paratie e barriere, di fronte alle pandemie non si va oltre le discussioni sulla mascherina. Le mascherine sono i nostri micro Mose personali, intanto fermiamo la mareggiata poi si vedrà. Ok, ma le cause?

È così che una pandemia reale diventa una narrazione diversiva. All’ombra della quale la situazione peggiora.

Pensiamo alla plastica. Subito prima dell’emergenza, alla buon’ora, il tema sembrava entrato nell’agenda: dibattiti sui fiumi e i mari – e i corpi dei pesci – zeppi di plastica, scontri politici sulla Plastic Tax, l’industria del packaging costretta a ragionare su come riconvertirsi… Poi la plastica ha riempito le nostre vite come non mai: miliardi e miliardi di paia di guanti, di flaconi di amuchina e altri disinfettanti, di sacchetti di plastica nei supermercati, di piatti e posate usa‑e‑getta in bar e trattorie, di vaschette di cibo da

asporto.

Ai primi di aprile del 2020 un dirigente di Bibo Italia, tra i maggiori produttori di plastica del paese, dichiarava al Corriere della Sera: «Ieri ci chiedevano di spegnere le linee dei polimeri, oggi tutti ci chiedono la plastica monouso per piatti e bicchierini».

Ancora una volta: il clima, le pandemie, l’invasione della plastica… Sono tutti aspetti del medesimo problema. Ma you gotta keep them separated.

[Letteratura, clima, territorio, viandanze]

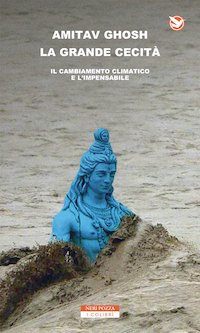

Di fronte al problema climatico la letteratura, con poche eccezioni, si è ritrovata afasica. Perché?

Come ha scritto Amitav Ghosh nel suo imprescindibile La grande cecità (Neri Pozza, 2016) le esitazioni degli scrittori contemporanei nell’affrontare il tema del disastro climatico sono

«dovute a qualcosa di più antico e profondo, e derivano in ultima analisi dalla griglia di forme e convenzioni letterarie che hanno modellato l’immaginario narrativo proprio nel periodo in cui l’accumularsi di anidride carbonica nell’atmosfera stava riscrivendo il destino della terra».

Il romanzo moderno, come ogni forma narrativa, si occupa di «cose che succedono» ma, spiega Ghosh, «ciò che ne caratterizza la forma è proprio l’occultamento di quei momenti

eccezionali che fungono da motori della narrazione». Per dirla in maniera più semplice: quando si scrive un romanzo ci si preoccupa che non sembri «irrealistico» o «implausibile», e si sceglie cosa rappresentare in base a una distinzione tra ciò che suona probabile e ciò che suona improbabile. Molto spesso, di fronte a un fatto bizzarro realmente accaduto, uno scrittore si ritrova a dire o pensare: «se una cosa del genere l’avessi scritta in un romanzo mi avrebbero mandato a quel paese». Ma «quel paese» è la realtà, che spesso è tutt’altro che «realistica», o almeno non lo è secondo i parametri di realismo impostisi in letteratura. Anzi, il “realismo” di gran parte della letteratura “seria” – diciamo pure borghese, quella presa in esame da Ghosh – erge steccati contro il reale.

All’inizio de La grande cecità lo scrittore indiano racconta del giorno in cui, girando un angolo di strada, evitò per un pelo un tornado e si salvò per il rotto della cuffia, e si dice: in un romanzo una scena così sarebbe sembrata implausibile, una forzatura.

A lungo il disastro climatico è rimasto fuori dalla gabbia del «plausibile» che il romanzo moderno aveva costruito.

Ghosh si riferisce alla letteratura considerata «non di genere», e precisa di trovare meritevole la fantascienza postcatastrofica a tema climatico, la cosiddetta climate fiction o «cli‑fi». Si tratta dell’unico angolo di mondo letterario dove autrici e autori non si sono fatti alcuna remora, occupandosi di clima ben prima dei colleghi “rispettabili”, arrivando anche a ispirarne alcuni. In Italia l’esempio migliore di cli‑fi è il romanzo Qualcosa, là fuori di Bruno Arpaia (Guanda, 2016).

La fantascienza compie da molto tempo l’esperimento mentale di immaginare il nostro mondo sommerso dalle acque. Si può dire che lo faccia da migliaia di anni, se intendiamo «fantascienza» in modo non rigido. Quello di Noè che usa le tecnologie dell’epoca per costruire l’Arca – al tempo stesso un gigantesco vascello e una «banca genetica» universale – e salvare dall’estinzione tutte le specie, non è un racconto di science fiction del genere postcatastrofico?

Quello dei mondi sommersi è un sotto‑sottogenere consolidato. Nella produzione del Novecento è celeberrimo Il mondo sommerso di James G. Ballard, romanzo del 1963 pubblicato in Italia anche col titolo Deserto d’acqua. E tutta la cli‑fi, com’è ovvio, parla di mondi sommersi. Nel 2016 è uscita negli Stati Uniti l’antologia di racconti Drowned Worlds curata da Jonathan Strathan. Un’antologia che «fa canone», e sta alla cli‑fi come Mirroshades (1986) stava al cyberpunk.

Tuttavia, fa notare Ghosh, la descrizione anticipata del mondo postcatastrofe è soltanto una delle opzioni praticabili: «il futuro è solo un aspetto dell’epoca del surriscaldamento globale, che include anche il recente passato, e soprattutto il presente».

La letteratura può raccontare il disastro climatico anche «attraverso eventi espulsi molto tempo fa dal territorio del romanzo, forze di impensabile portata che creano legami profondissimi a prescindere dalle distanze di tempo e spazio»; nelle narrazioni del presente va recuperato «lo slancio dell’epica […] dovuto in buona parte ai non‑umani, [ai quali] si debbono le soluzioni che consentono alla narrazione di procedere».

Qui l’autore si riferisce a fenomeni atmosferici o geologici, a dinamiche ecosistemiche, alle forze che muovono la biosfera. Può un romanzo avere simili «personaggi»?

L’esortazione di Ghosh non è rimasta inascoltata. Nel 2019 il premio Pulitzer per la narrativa è andato a The Overstory (in Italia Il sussurro del mondo, La Nave di Teseo, 2019), monumentale romanzo di Richard Powers dove i non‑umani – alberi di diverse specie – influenzano le vite degli umani in modi sorprendenti (eppure al tempo stesso ovvi, se ci fermassimo a pensare), in un grande gioco di narrazioni corali sui destini dell’umanità e della Terra.

Nel biennio 2008‑2009 cercai di indicare precisamente quest’esigenza nelle tre versioni del “memorandum” New Italian Epic, dove scandagliavo la letteratura italiana recente in cerca di un approccio «ecocentrico», di narrazioni ibride e corali dove avessero spazio il non‑umano e la capacità di immaginare il futuro.

Quel tentativo non riuscì, in parte perché non era ancora tempo, in parte perché la mia esposizione andava ancora a tentoni, e in parte perché il memorandum subì un violentissimo «fuoco di sbarramento» da parte di vari «guardiani della soglia» (critici letterari e baroni dell’accademia).

Nonostante tutto, però, in Italia qualcosa è accaduto. Le domande di Ghosh hanno avuto risposte, anche prima che lui le formulasse.

Come rispondendo a una chiamata, a cavallo tra anni Zero e anni Dieci un numero crescente di scrittrici e scrittori ha cominciato a camminare ed esplorare il territorio. Caminar preguntando, dicevano gli zapatisti. La cosiddetta «scrittura della viandanza» li ha presi alla lettera: camminare come prassi di inchiesta.

L’insieme è a dir poco eterogeneo: Simona Baldanzi (Maldifiume), Matteo Melchiorre (La via di Schenèr), Luigi Nacci (Alzati e cammina), Luca Gianotti (La spirale della memoria), Gianni Biondillo e Michele Monina (Tangenziali), Giuliano Santoro (Su due piedi), Alberto Di Monte (La via del sale), il “decano” Paolo Rumiz (Appia), Davide Sapienza (La Via dei Silter), Franco Michieli (La vocazione di perdersi), e poi Marco Saverio Loperfido, l’«alberologo» Tiziano Fratus… E noialtri Wu Ming.

Oggetti narrativi non-identificati e viandanze. Una delle cornici-capitolo della presentazione multimediale «Blues per le terre nuove».

Abbiamo camminato e scritto ciascuno a modo suo, ma quasi sempre via‑andando lungo confini: frontiere tra stati, corsi di fiumi, crinali di montagne, valichi, anelli di tangenziali… Soltanto da un confine, da un margine, si capisce confine di cosa, margine di cosa. Dal centro di una città, l’impronta della città ci sfugge. Non a caso Giorgio Bassani disse che «le Mura di Ferrara sono il centro della città medesima». E i confini d’Italia raccontano la storia d’Italia che il racconto‑dal‑centro confonde o mistifica.

Andare «dove l’archivio e la strada si incontrano», ecco l’approccio di Wu Ming. Cercare nell’archivio approfondimenti su quel che si è visto camminando, e viceversa: trovare qualcosa in archivio e partire per cercarne le tracce.

Pedibus calcantibus, abbiamo scritto quelli che nel memorandum sul Nie indicavo come «oggetti narrativi non‑identificati». Narrazioni aliene e ibride, che non rientrano in nessuna categoria o genere. Romanzi‑inchiesta, «creative non‑fiction», biografie narrative impazzite… È così che ci siamo occupati di clima, di ambiente, di territorio, in libri come Il sentiero degli dei, Il sentiero luminoso o Un viaggio che non promettiamo breve.

Dopo alcuni libri dedicati all’arco alpino, nel 2017 – galeotto uno studio scientifico sull’innalzamento dell’Adriatico – ho deciso che sarei sceso in pianura. Anzi, che sarei tornato a casa.

[Down home]

A casa, cioè «nell’immensa distesa della bonifica, dove il sole scende tanto in basso che sembra di sfiorarlo con un grido» (Antonio Meluschi, L’armata in barca).

A casa, cioè in un’altra borderland, sul limine tra emerso e sommerso, tra terra e mare, tra Emilia e Veneto, tra pieno e vuoto, tra campagna e nulla, tra routine e disastro.

E così mi sono messo a camminare dove nessuno cammina più: lungo i canali della bonifica, quelli che si addentrano nelle campagne deserte, poco visibili dai paesi e dalle strade principali, di cui quasi nessuno sa più dire il nome e la funzione. Quelli che il comune definisce «irrilevanti a fini paesaggistici». Scelgo un tragitto, vado e fotografo quelli che il geografo Eugenio Turri chiamava «iconemi», segni caratteristici e

identificativi, immagini che esprimono la peculiarità di un territorio. Dalle mie parti sono gli elementi architettonici della bonifica: il canale, la vasca scolmatrice, la chiavica, la chiusa, l’impianto idrovoro…

Pian piano ha preso forma il progetto Blues per le terre nuove. Che all’inizio era “solo” un libro. Un libro in cui raccontare di paludi che non ci sono più, di fiumi che hanno cambiato corso e nome, di bonifiche e lotte bracciantili, di lotte ambientali e mondi che finiscono, del disastro climatico…

Stiamo parlando di un territorio che non somiglia a nessun altro in Italia, e più lo si guarda più ne emergono le peculiarità. Un territorio dove si incontrano il vuoto, lo spaesante, il perturbante.

Il paese dove sono nato, Dogato, è nel comune di Ostellato, parte del secondo circondario della bonifica ferrarese, il «Polesine di San Giorgio». Molti credono che «il Polesine» sia solo la provincia di Rovigo. In realtà il termine indica ogni terra emersa del grande delta.

La prima sillaba può trarre in inganno: il termine non deriva da «Po», ma dal greco bizantino πολύκενος, polikenos, «terra con molti vuoti», cioè discontinua, accidentata, con molte interruzioni: paludi, valli salse, muraglie di canneti, isolotti…

Nel basso ferrarese a dare al territorio la sua forma è stata – ed è tuttora – una perenne lotta tra terra e acqua. Un paesaggio oggi dato per scontato, ma che è sempre in bilico, esiste davanti ai nostri occhi e sotto i nostri piedi soltanto grazie al lavoro continuo di tecnologie a cui pochi pensano, che pochi ormai conoscono.

Duecentocinquantamila ettari di terra restano emersi grazie a ottanta impianti di scolo e quattromiladuecentoquarantuno chilometri di canali. Gli impianti sollevano l’acqua in eccesso – un miliardo di metri cubi all’anno – e la pompano in canali situati più in alto. Da lì, sfruttando una pendenza minima, scorre fino all’Adriatico.

Il 18 agosto 1979 un nubifragio causò un blackout in gran parte del basso ferrarese. Gli impianti idrovori si fermarono, in poche ore i canali traboccarono e finirono sott’acqua trentunomila ettari di territorio.

Quel che all’acqua fu sottratto, dunque, l’acqua può riprenderselo in ogni momento. Ha sempre potuto riprenderselo in ogni momento, ma col mare che si alza e avanza, il regolamento di conti è dietro l’angolo.

Il basso ferrarese non è la Padania del consumo di suolo, non è l’ex campagna della conurbazione Rimini‑Piacenza, tripudio di capannoni, ipermercati, infrastrutture, centri abitati uno in fila all’altro. No, nel comprensorio della bonifica ferrarese è urbanizzato solo il tre per cento del territorio. Sarebbe una bella cosa, se non fosse abbinata alla desolazione e non dipendesse dal semplice fatto che girano pochi quattrini. A ogni modo, è la parte di pianura padana con meno inquinamento luminoso. Di notte dalle valli del Mezzano si vede la striscia della Via Lattea.

Il basso ferrarese è incluso nel Programma nazionale per le aree interne a rischio di spopolamento. L’unico territorio di pianura – e litoraneo – in quel programma. Il comune di Ostellato ha una media di 35,4 abitanti per chilometro quadrato. Non è il record negativo: quello spetta a Jolanda di Savoia con 27 abitanti per chilometro quadrato. Fiscaglia, Codigoro e Comacchio fanno un po’ meglio, intorno ai 75 per chilometro quadrato.

Lo scrittore Guido Piovene, nel suo classico Viaggio in Italia (1957), parlando del basso ferrarese accennò alla «bellezza narcotica di una pianura totale». Lo storico dell’agricoltura Emilio Sereni usò l’espressione «mari di terra»: campi distesi da un orizzonte all’altro. L’effetto può essere abbacinante.

Ma se un tempo quei mari erano vissuti, oggi sono deserti. «Campagne dove si respira un’aria di solitudine urbana». Gianni Celati le descrisse così già a metà degli anni Ottanta, in uno dei diari di viaggio poi raccolti in Verso la foce (Feltrinelli, 1989). Lungo le capezzagne non passa nessuno. Fuori dai paesi, puoi camminare per ore senza mai incrociare un tuo simile. E anche nei paesi, in fondo, durante «il lockdown» non si è

vista chissà quale discontinuità.

Nei pressi di Libolla, comune di Ostellato. Sull’orizzonte alcune «cà d’l’Ente».

Il basso ferrarese è un’Emilia lontana dalla via Emilia e quindi dall’idea stessa di «Emilia». Una terra che ha sempre guardato più a nord‑est che verso Bologna, e ora non sa bene dove guardare. Una terra magicamente raccontata da un pugno di narratori, ma misconosciuta ai più, e fraintesa quando se ne occupano le cronache nazionali.

Che se ne occupano solo se c’è un «fattaccio» di nera – la fuga del bandito «Igor il russo», la riapertura del cold case sull’omicidio Willy Branchi – o un episodio di intolleranza, come le barricate antiprofughi a Gorino nel 2016, oppure un episodio “stravagante”.

Come questo: nell’ottobre 2018 in Valle Lepri viene avvistato un branco di cavalli abbandonati, inselvatichiti, affamati. Sono decine, hanno criniere e code piene di spine e sterpaglie, diversi sono già morti di stenti, le carcasse marciscono sui fianchi dei canali. Si aggiravano in quella zona – un triangolo tra Ostellato, Lagosanto e Comacchio, a un tiro di schioppo da una zona industriale – da circa tre anni, da quando il proprietario di un maneggio aveva chiuso baracca e se n’era andato lasciandoli là. In tre anni nessuno li aveva notati?

Nella primavera 2017, durante una caccia al fantasma, si scoprì un territorio fantasma. La latitanza di «Igor il russo» – al secolo Norbert Feher, cittadino serbo della minoranza

ungherese – portò forze dell’ordine e reporter nel cuore dell’ultima e più controversa bonifica, quella del Mezzano.

In quei giorni prosperarono leggende. Igor aveva un addestramento paramilitare di alto livello (eppure un barista di Budrio gli aveva strappato il fucile di mano); i carabinieri non lo vedevano perché si muoveva sott’acqua nei canali, respirando grazie a una canna; no, nei canali si gettava solo ogni tanto, quando passavano gli elicotteri; macché, si nascondeva nelle tane di nutria (una tana di nutria è larga quanto una mano aperta) e in quelle di istrice (sono profonde cinquanta centimetri); girava coperto di fango da capo a piedi per confondere i segugi; si nascondeva nei vecchi impianti idrovori, o nelle casse degli scolmatori; ogni casolare diroccato era un suo nascondiglio…

La vicenda di Igor ci parla di un territorio che i suoi stessi abitanti, all’improvviso, scoprono minaccioso e, soprattutto, enigmatico, indecifrabile. Ci racconta di abitanti che stanno in prossimità dei campi, ma quei campi li conoscono sempre meno. Hai tane di nutria a cento metri da casa, ma non hai idea di che aspetto abbiano.

Che Igor ci abbia dormito o meno, le case abbandonate sono tantissime. Lungo i tratti di pochi chilometri tra un paese e l’altro se ne possono contare decine. Solo quelle che punteggiano la Provinciale 68 – lunga cinquanta chilometri, da Portomaggiore ad Ariano Ferrarese – riempirebbero un catalogo di centinaia di pagine. Questi ruderi sono a tal punto un tratto distintivo del paesaggio bassopadano che nel 2003 Celati dedicò loro un documentario, Case sparse. Visioni di case che crollano, con la partecipazione dello scrittore inglese John Berger.

Perché sono state abbandonate? Quando? Da chi?

[Possessioni]

Quasi ogni casa rurale aveva un nome, soprattutto se era la casa di una pusión – una «possessione», cioè un podere. Oggi i nomi delle possessioni sono in gran parte dimenticati, ma nelle mappe catastali eccoli tutti insieme, a centinaia, in un tripudio di presenze spettrali: «I Pirenei», «Purgatorio», «Barchessa», «Le Macchie», «La Carità», «La Rotta», «Zaratina», «Macallè», «Il Gorgo», «Possessioncella», «La Mandria», «Buco del Gatto», «Borgo Brasile», ecc…

Una fantasmagoria di toponimi, personaggi immaginati, frammenti di storie… Ora la parola «possessione» oscilla verso l’altro significato. A possedere le «case sparse» sono i fantasmi. Ma che cos’è un fantasma? Perché Wu Ming usa così spesso questo termine?

Per «fantasmi» intendiamo le memorie nascoste del conflitto, delle contraddizioni che hanno dato al territorio la sua forma.

«I fantasmi stanno nel paesaggio […]. Puoi anche non accorgerti di loro, perché sono assenti, ma in realtà sono attivi. In un mondo che è in continuo divenire, nessuna attualità cancella le potenzialità che non si sono realizzate. Nessun presente può sopprimere i futuri

abbandonati […]. Ecco perché quando cammino in un paesaggio mi sento “posseduto”. Sento di dialogare con i morti, in un senso tutt’altro che metaforico.» (“Nuove geografie letterarie: Il camminare come atto di resistenza ecologica”, intervista di Irene Cecchini a

Wu Ming 2, Literature Green, maggio 2019)

Nella cultura pop contemporanea il tropo della «casa infestata» è ovunque: film, serie tv, reality show, docufiction… Come ha scritto Eileen Jones nel suo La crisi finanziaria e le

serie televisive paranormali (Jacobin Italia n. 1, dicembre 2018) in queste narrazioni a essere infestate non sono più le dimore patrizie abbandonate, non sono antichi manieri, ma le case della working class e del ceto medio impoverito. Queste serie sono tutte successive alla crisi dei mutui del 2008. Non è difficile cogliere l’allegoria, il più delle volte inconscia: la casa infestata è quella che rischia di essere pignorata. Le forze oscure

che vogliono cacciarci di casa sono le forze economiche che hanno causato la crisi. La spettralità rivela un conflitto generato da un rapporto irrisolto col passato: che cos’è il debito se non il passato che ritorna? Il debito è un fantasma.

Quali sono i debiti del basso ferrarese, i conti da regolare?

[L’epopea del Delta e delle bonifiche / 1]

Nella turbolenta storia del Delta, dalla fine dell’ultima era glaciale al Cinquecento, innumerevoli piene, rotte, disalveamenti e riassestamenti crearono rami che poi si estinsero, lasciando alvei vuoti. Ostellato sorge lungo un ramo estinto del Po, il Padovetere, scomparso nel basso Medioevo. Lungo il corso di quel fiume, tra il sesto e il secondo secolo a. C., sorgeva la città etrusca di Spina.

Senza più quei rami del fiume a respingerla, in quelle zone entrò e si impaludò l’acqua dell’Adriatico, creando nel tempo un dedalo di «dossi» e «valli» (paludi di acqua salsa). Sui dossi sorsero gli insediamenti umani. Le terre emerse erano coltivate, mentre le valli fornivano pesce, canna e altre risorse.

L’esigenza di governare le acque è molto antica: i primi interventi risalgono agli etruschi. Nel Medioevo venne istituito il sistema dei lavorieri del Po: la popolazione doveva contribuire alla manutenzione degli argini e alla riparazione degli scoli pubblici, non con una quota in denaro a un consorzio di bonifica come avviene oggi, ma mettendo a disposizione giornate lavorative o prestando animali da tiro. Intorno al governo delle acque si sviluppò un sapere diffuso. Tutti erano un po’ ingegneri idraulici. Dovevano esserlo, perché l’equilibrio era fragile e il territorio continuava a cambiare.

In epoche diverse i rami ferraresi del Po – il Po di Primaro e il Po di Volano – furono il corso principale del fiume. Il Padus Primarius lo fu fino all’alto Medioevo, poi perse portata a vantaggio del Volano, finché la Rotta di Ficarolo (1152) non diede il primato al Po di Venezia, o Po di Tramontana. Primato che mantiene ancora oggi.

In pratica, il ramo principale e l’intero delta, anche per la spinta tettonica dell’Appennino, si sono spostati sempre più a nord.

Nel 1604 Venezia operò il «taglio di Porto Viro», che deviò verso sud l’ultimo tratto del fiume e lo immise nella Sacca di Goro, dove cominciò ad accumulare limo e detriti. Una delle conseguenze fu l’allungarsi del delta verso est. La protuberanza che oggi vediamo sulle mappe cominciò a formarsi allora.

Le scoperte d’archivio dello storico Francesco Ceccarelli, esposte nel suo saggio La città di Alcina (Il Mulino, 1998), hanno portato alla luce ulteriori ragioni dietro il taglio di Porto Viro. Ragioni non di mero «governo delle acque», ma di ordine geopolitico.

Antonio Felice Facci, «Stato di Ferrara al tempo dell’antica Padusa descritto dal Signor Giovanni Battista Benetti Perito ferrarese su l’idea de più fondati storici». Realizzata nel 1729, questa mappa rappresenta il territorio nel 1568, alla vigilia delle grandi bonifiche e due anni prima del terremoto. Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara, Fondo Cartografico Crispi, serie xv, tavola 7.

↗ Ecco come si presentava il basso ferrarese nel 1568, alla vigilia delle grandi bonifiche avviate da Alfonso II d’Este, ultimo sovrano di quello che lo storico dell’economia Carlo Poni ha definito un «principato idraulico».

Nel sedicesimo secolo il ducato estense fu afflitto da un grave dissesto idrogeologico al quale Alfonso II volle porre rimedio con un colossale piano di lavori pubblici. Nella zona

settentrionale del basso ferrarese, nota come Polesine di San Giovanni, trentamila ettari di terra furono liberati dalle acque grazie a trecento chilometri di canali.

Non si era mai visto nulla del genere. Molti testimoni dell’epoca commentarono l’impresa con stupore e ammirazione: all’improvviso era apparso «un mondo nuovo», «un continente insospettato». Altri invece reagirono col vituperio, per la hybris manifestata dal duca, un’ambizione a dir loro arrogante e sfrenata, che sfidava la natura e quindi Dio. Ci fu pure chi diede alle bonifiche la colpa del grande terremoto che nel 1570 rase al suolo Ferrara. All’epoca si credeva che i sismi fossero causati da «venti ipogei». I signori d’Este, scrisse il medico Giacomo Antonio Buoni nel 1871,

«quali nuovi Hercoli hanno cercato di domare la Hidra lernea, cioè di essiccare la palude […] essa al presente ritiene in molte parti più facilmente il vento sotterraneo.»

Col prosciugamento e il compattamento del suolo i venti sotterranei non avevano più trovato sfiati. Anche la coeva crescita urbana di Ferrara, il suo aumentato – diremmo

oggi – consumo di suolo, aveva “tappato” il terreno, così era aumentata la pressione, fino allo sfogo violento.

Alfonso II d’Este

Alfonso non si curò di quelle teorie. Anzi, negli anni a seguire, mentre faceva ricostruire Ferrara, applicò la propria hybris all’estremo oriente del ducato, su un’isola fluviale chiamata Mesola, dal latino «Media Insula».

Risalgono al 1578 le prime testimonianze sull’apertura di un grande cantiere alla Mesola, zona appena bonificata. Prima venne eretta una cinta muraria di 12 miglia, terminata nel 1583, poi furono costruiti un castello e la sua bassa corte, finiti nel 1586.

Non si trattava di una semplice «delizia» – così erano chiamate le ville da diporto degli Estensi – né di una semplice magione di caccia, come ancora oggi molti credono. Era una vera e propria città di fondazione, in posizione strategica per dominare i commerci sul Po, intercettando i battelli che, per sfuggire ai dazi veneti, dall’Adriatico entravano nella Sacca di Goro.

Doveva essere addirittura una seconda Ferrara: su una carta dell’epoca presa in esame da Ceccarelli, il corso principale che portava al castello ha nome «Giovecca», come nella capitale del ducato.

Il tutto tra mille cautele e sotterfugi, perché Venezia se ne accorgesse il più tardi possibile. L’intrapresa, infatti, violava il trattato di Bagnolo del 1484, che proibiva di erigere fortificazioni lungo i confini tra i due stati.

Nel 1586, grazie ai rapporti allarmati di diversi testimoni oculari, la Serenissima scoprì il velleitario progetto estense.

Fu allora che si recuperò una vecchia ipotesi: «tagliare» il Po a Porto Viro. Ideata per proteggere i campi dalle alluvioni e la laguna veneziana dall’accumulo di sedimenti che a lungo andare ne avrebbero causato l’interramento, la deviazione del Po ora aveva anche una connotazione militare e un fine geopolitico. Si trattava di scagliare il fiume contro il nemico. Allontanare Mesola dal mare, grazie al limo e ai detriti che il Po avrebbe spinto nella Sacca di Goro. Lo spiegarono bene diciassette patrizi in un rapporto al Maggior Consiglio del 4 ottobre 1586:

«Il taglio portera di ragione tanto torbido nella saca suddetta, che la rendera incapace à riceuer qualsivoglia uassello ancorche di minima portata […]. La Mesola dunque priua di porto, et per conseguenza di ogni comercio mercantile resterà sepolta in un pessimo aere abandonata dalla prattica delle genti…»

Prima di prendere una decisione tanto drastica, però, i veneziani adirono le vie diplomatiche inviando a Ferrara una protesta formale.

Alfonso cercò di giustificarsi, e così nacque la versione tramandata per secoli: a Mesola c’era solo «un parco semplice d’animali con una casa per habitatione di Sua Altezza quando talvolta si sta quivi per ricreatione et per diporto» (dispaccio dell’8 luglio 1587).

Venezia non se la bevve, incalzò, e alla fine Alfonso decise di sospendere i lavori.

Nel 1595 il Po ruppe due volte a Berra e inondò il Polesine di San Giovanni. La stessa Ferrara rischiò di essere sommersa. Nelle zone della grande bonifica l’alluvione fece franare gli argini, insabbiò i condotti, riallagò i terreni. Anche Mesola venne allagata: per far defluire le acque si dovettero abbattere le mura in più punti.

Nel 1597 Alfonso morì senza eredi. Era la fine del ducato estense. Pochi mesi dopo, nel gennaio 1598, Ferrara fu devoluta allo Stato Pontificio.

Per Venezia i timori non erano finiti: la Santa Sede era un potere ancora più forte, e aveva mire sull’alto Adriatico. Il dado fu tratto. Nel 1600 cominciarono i lavori per il taglio di

Porto Viro, che si conclusero nel 1604.

L’accumulo impetuoso di nuovi sedimenti e l’erosione delle foci del Po di Volano fecero arretrare i confini della bonifica estense, allontanando dalla costa Mesola e altri centri abitati. Le mura di Mesola furono definitivamente abbattute nei primi anni dell’Ottocento. Oggi non resta che il castello, con la sua potenza mai passata all’atto, circondato da un paesino come tanti.

L’opera di Alfonso non poté resistere agli effetti congiunti e devastanti delle alluvioni e del taglio di Porto Viro. Come ha scritto lo storico Franco Cazzola, «tutti i tentativi di resistere a questa congiura di molteplici elementi furono vani. La valle da canna e il giunco tornarono a regnare sovrani su larga parte del Polesine di Ferrara».

[L’epopea del Delta e delle bonifiche / 2]

Nella seconda metà dell’Ottocento nuove tecnologie resero immaginabili bonifiche molto più estese. Cominciarono spericolate manovre di faccendieri e società di capitali, che col favore della classe politica postunitaria si procacciarono terreni da bonificare per instaurarvi il moderno capitalismo agrario. Il processo sarebbe andato avanti per un centinaio d’anni, con le sole battute d’arresto delle due guerre mondiali.

Nel 1874, in quello che allora era il punto più basso del Polesine di San Giovanni, sorse il grande impianto idrovoro di Codigoro.

La bonifica non era fatta solo da pompe meccaniche: entrò nel mito e nel folklore la figura dello «scariolante», il bracciante armato di carriola che spostava la terra, scavava canali, alzava argini. La grande domanda di forza‑lavoro attirò maestranze dal Veneto, dalle Romagne, dal mantovano… Tra il 1871 e il 1911, per fare un solo esempio, Codigoro ebbe un incremento demografico del duecentottantotto per cento, e più di metà della popolazione era composta da lavoratori avventizi. Un proletariato meticcio, giunto da terre allora lontane.

L’aspetto speculativo e le modalità predatorie della bonifica incontrarono resistenze nelle popolazioni che da secoli usufruivano delle valli come beni comuni, vivendo di pesca, dell’economia della canna, della raccolta di strame, facendo pascolare le bestie nelle porzioni di terra emersa.

La lotta più significativa avvenne a Massa Fiscaglia dal 1875 al 1880, in difesa dei millesettecento ettari di Valle Volta, che davano sostentamento a duemila persone. Quando la valle fu messa all’asta in modo semitruffaldino e data in enfiteusi all’affarista Girolamo Chizzolini, i maslàn – la stampa dell’epoca li chiamava «comunisti», in quanto difensori dell’uso comune della valle – le provarono tutte: presentarono esposti, presidiarono la valle, si scontrarono coi carabinieri… Quando ogni tattica fallì si diedero al sabotaggio notturno delle pompe idrauliche. Finché la bonifica non venne imposta manu militari, coi lavori sorvegliati dalla cavalleria.

Anche così Chizzolini ci mise alcuni anni a prendere possesso della terra. Temeva di farsi vedere alla Massa per paura di aggressioni o peggio.

Dopo la sconfitta i comunisti di Valle Volta furono posti di fronte a una scelta: andare sotto padrone, magari proprio dall’odiato Chizzolini, o emigrare. Molti decisero di partire.

In quella fase la destinazione dei ferraresi era oltreoceano, in Sudamerica. Soltanto dalla Massa, alla fine dell’Ottocento, partirono per il Brasile settanta famiglie.

Un’emigrazione, quella ferrarese in Brasile, che ha lasciato tracce su entrambe le sponde dell’oceano.

Carlos Marighella (1911‑1969), leader della resistenza contro la dittatura militare brasiliana e autore del celebre Piccolo manuale di guerriglia urbana, era figlio di un ferrarese.

Il ritorno dal Brasile di una famiglia del delta, i Legnani, è l’antefatto nel film di Pupi Avati La casa dalle finestre che ridono (1976).

Nel 1899 risultavano ormai bonificati ottantottomila ettari di terreno. Una superficie che, venticinque anni prima, era quasi totalmente sommersa.

[Guerra di classe nelle campagne]

Nonostante le promesse il nuovo capitalismo agrario non poteva assorbire tutta la manodopera che aveva lavorato alle bonifiche. La scelta se emigrare o no, dunque, si presentò anche alle masse di ex scariolanti, ormai “naturalizzati” ferraresi. Chi rimase divenne parte di una massa instabile di braccianti delusi e tendenzialmente iracondi. Negli anni a seguire quel proletariato rurale si sarebbe fatto la reputazione di teppa riottosa. Un «popolaccio» di «teste calde», con un grande protagonismo femminile. Le braccianti erano spesso rappresentate nella stampa borghese come vere e proprie «Furie» o «Erinni».

Il movimento bracciantile fu protagonista di scioperi generali durissimi nel 1897, 1901, 1904 e 1913. La repressione fu feroce, diversi braccianti vennero uccisi dalle forze dell’ordine – l’episodio più famoso è l’eccidio di Ponte Albersano, avvenuto a Berra il 27 giugno 1901 – o dalle guardie delle aziende agricole. Nel giugno 1907, durante un grande sciopero della mietitura, i braccianti del copparese subirono una retata con cento arresti.

Ponte Albersano, nei pressi di Berra. La targa che commemora l’eccidio.

Nelle campagne era egemone il sindacalismo rivoluzionario e i braccianti praticavano l’azione diretta, il luddismo, il sabotaggio. Nel luglio 1913 furono divelti quarantacinque metri di binari della ferrovia Comacchio‑Ostellato per non far arrivare un treno carico di crumiri. A Portomaggiore fu preso d’assalto un autocarro di crumiri provenienti dal bolognese, i quali vennero cacciati a pedate e costretti a tornare a piedi ai loro paesi. A Massa Fiscaglia i crumiri vennero accolti direttamente a schioppettate, e il sindaco Trevisani fu condannato a cinque mesi di prigione per aver «concorso nel danneggiamento di macchine agricole». L’asticella era talmente alta che lo storico Alessandro Roveri, parlando dello sciopero generale del 9‑12 giugno 1914 – la cosiddetta «Settimana Rossa» – scrive:

«[Nel ferrarese] se si eccettuano il taglio dei fili telegrafici e telefonici lungo la strada Ferrara‑Copparo, una aggressione alla stazione ferroviaria di Montesanto con 300 lire di danni, l’arresto dei treni Bologna‑Venezia e Ferrara‑Copparo e l’incendio di tre carri di paglia alla stazione di Ferrara, si può dire che non vi fu neppure turbamento dell’ordine pubblico.» (Dal sindacalismo rivoluzionario al fascismo, La Nuova Italia, 1972)

Quando l’Italia doveva ancora entrare nella Grande guerra, nel basso ferrarese gli oratori interventisti furono spesso accolti a sassate, inseguiti, presi a pugni. Il 16 maggio 1915 – in pieno «Maggio radioso», quand’era ormai chiaro che l’Italia stava per aderire al conflitto – a Migliarino una folla di duecento persone tentò di impedire la partenza del treno dei richiamati, resistette alle cariche dei carabinieri e danneggiò la vicina caserma. Fu l’ultimo atto di ribellione aperta. Presto, come nel resto del paese, la working class dovette cedere alla forza maggiore.

Dopo la guerra, per farla finita col sovversivismo nelle campagne, a Ferrara nacque lo squadrismo agrario e cominciò ad ascendere la stella di Italo Balbo. Nella provincia i fascisti seminarono il terrore. Leggendo le cronache del biennio 1921–1922 non si contano gli attentati incendiari e con le bombe, le aggressioni, le bastonature, le uccisioni. Solo nel mio paese, Dogato, nel febbraio‑marzo 1921 furono attaccate e date alle fiamme la Camera del lavoro, la sede della Lega bracciantile e la cooperativa di consumo. Il 28 e 29 marzo duemila fascisti misero a ferro e fuoco Portomaggiore, e la notte tra il 16 e il 17 aprile fecero la stessa cosa ad Argenta, dove un mese dopo assassinarono il capolega Natale Gaiba. A Medelana uccisero il giovane comunista Rino Cenacchi. Nel maggio 1922 due braccianti furono uccisi nell’attacco alla Casa del popolo di Formignana, l’ultima a cadere. Tutto questo con la complicità delle forze dell’ordine, che lasciarono fare senza muovere un dito.

–

Durante il ventennio l’Istituto Luce realizzò alcuni cinegiornali dedicati al basso ferrarese dove si mostravano alacri, addirittura festosi lavori di bonifica e si annunciavano nuovi appoderamenti. Ma con tutte le ciarle fasciste sul «dare la terra ai contadini», l’assetto fondiario rimase lo stesso. Alla caduta del regime, nei polesini di Ferrara ventidue grandi proprietari possedevano settantunmila e novecento ettari di terra.

Nella «terra con molti vuoti» anche la guerra partigiana fu diversa da quelle di ogni altro posto. La Resistenza fu combattuta tra mari di terra e valli d’acqua. Tra i più noti cantori di quell’epopea vi sono Renata Viganò (L’Agnese va a morire) e suo marito Antonio Meluschi, autore de L’armata in barca, romanzo dimenticato e da riscoprire.

«Una mattina la valle ghiacciò: un ghiaccio spesso, duro, e quel candido deserto pareva stendersi all’infinito, entrare nell’orizzonte, continuare oltre il suono lontano dei campanili, che l’eco ingrandiva facendolo scivolare come sonore palle rotonde […]. I tedeschi avevano steso intorno alla bonifica uno sterminato cordone di uomini in attesa che i partigiani uscissero dalle loro basi per sbarcare a terra, ma il ghiaccio si induriva ogni giorno di più, così decisero di assalirli con gli slittini […] ma vennero tutti annientati dai partigiani, che sembravano partecipare a una gara di tiro al piccione.»

Nel dopoguerra ripresero gli scioperi, gli scontri, le retate di polizia. Disoccupazione e sottoccupazione mantenevano il proletariato rurale in condizioni di grave miseria. Non bastasse, tifo e tubercolosi infettavano le ferite della guerra. L’arretratezza del delta fu più volte additata come «vergogna nazionale», tanto che la «questione delta» divenne una cause celèbre della sinistra, fatta propria anche da cineasti e scrittori.

–

Il governo nazionale rispose con la riforma agraria, che nel ferrarese fu gestita dall’Ente per la colonizzazione del delta padano, per tutti semplicemente «l’Ente». L’idea era quella già propagandata dal fascismo, che si era ben guardato dal metterla in pratica: spezzare la grande proprietà agricola, assegnare i lotti a tanti piccoli coltivatori, trasformare i braccianti in contadini.

Gli appoderamenti cominciarono nel 1951 e durarono per trent’anni, mentre si procedeva con nuove bonifiche per poter assegnare altre terre.

[Disgregazione dei legami, declino di un territorio]

I problemi si videro subito: le assegnazioni potevano riguardare solo una minoranza di braccianti, e quelli che restavano senza terra precipitavano nella povertà, perché non c’era più la grande impresa a dar loro da lavorare. Sinistra e sindacati, raccogliendo testimonianze dirette dai paesi, denunciarono che in molte assegnazioni di terre avevano pesato considerazioni politiche. A loro dire si stavano premiando crumiri e democristiani e punendo – costringendoli ad andarsene – braccianti sindacalizzati e conflittuali.

Per la terza volta in mezzo secolo ripartì l’emigrazione, stavolta verso le città del triangolo industriale: Torino, Sesto San Giovanni, Genova… Ma anche Bologna, le cui periferie negli anni Cinquanta si riempirono di ferraresi.

Poi vennero al pettine nodi più grossi: molti dei poderi assegnati erano piccoli, pensati per garantire l’autosussistenza o poco più. Consistevano in una casa – le famose «ca’ d’l’Ente» – e pochi ettari di terra, spesso a grande distanza dai centri abitati. La condizione di isolamento, l’inesperienza nel condurre un’impresa agricola, le raccomandazioni non sempre sensate dell’Ente, tutto questo rese l’esperienza difficile e frustrante.

La riforma agraria, a conti fatti, spopolò la provincia e allentò i legami sociali.

Le ultime bonifiche ebbero luogo negli anni Sessanta e Settanta, in un contesto ormai drasticamente mutato. Procedendo a ruota libera e in nome di dubbie previsioni, si eliminaronozone umide straordinarie e preziose.

L’ultimissima bonifica fu quella di Valle Falce, in comune di Mesola, nel 1969‑1970. L’Ente delta padano ignorò il vincolo della Commissione provinciale per le bellezze naturali, e il contiguo bosco della Mesola ne fu danneggiato. L’associazione Italia Nostra, di cui all’epoca era presidente Giorgio Bassani, intentò una causa contro l’Ente e la vinse.

L’ipotesi di prosciugare del tutto le Valli di Comacchio fu definitivamente accantonata anche grazie a quella vittoria, e a una campagna d’opinione animata da intellettuali e non solo. Oggi quelle valli e le altre risparmiate dalla febbre prosciugatrice – che ha ridotto le zone umide al cinque per cento della superficie provinciale – sono una festa di biodiversità e uno dei pochi volani dell’economia nella zona.

Tutti questi errori il territorio li ha pagati, e con gli interessi. Ce lo raccontano i fantasmi, ne sono testimonianza le «case sparse».

Molti poderi assegnati dall’Ente non esistono più. Allo scadere del periodo di vincolo gli assegnatari decisero di venderli. In poco tempo, e particolarmente nel Mezzano, si riformarono grandi proprietà, spesso in mano a imprese venete, e da allora si vede principalmente mais. Una coltura emblematica del mutato rapporto tra umani e territorio, pianta della desolazione e del silenzio,

«seminata e raccolta dai giganti meccanici con cui un uomo può dominare mille ettari […]. L’economia del mais non è l’economia del melo, che anima un villaggio di potatori, raccoglitori, meccanici e fabbricanti di cassette, non è neppure l’economia della bietola, che pretende passaggi successivi di una pluralità di macchine, alimenta grandi stabilimenti per rifornire i quali le campagne sono percorse da schiere di autotreni […]. Tramutata in distesa di mais, l’immensa pianura sottratta alle acque si è convertita nella Pampa italiana.» (Antonio Saltini, L’epopea della bonifica nel Polesine di San Giorgio, 2005)

[Un’avanguardia paradossale]

Oggi gran parte del pianeta è in bilico tra acqua e terra e sull’orlo della catastrofe. Cosa possono fare gli scrittori di fronte a un processo che si svolge su una scala così vasta, immane, inabbracciabile? Come possono raccontare il disastro climatico in una chiave che non sia soltanto quella «postcatastrofica»?

Forse possono cantare la mappa. Scegliere un territorio e raccontare com’era, com’è e come sta per diventare.

Repeat: oggi gran parte del pianeta è in bilico tra acqua e terra e sull’orlo della catastrofe. Il basso ferrarese lo è sempre stato. Questo mondo di confine e polikenos è sempre stato estremo. Ed è un estremo avamposto.

Il disastro climatico ci spinge all’incontro coi fantasmi del nostro territorio, ci fa accorgere di loro, ci dà occasioni per interrogarli. Prestando loro attenzione riscopriamo la condizione costitutivamente «sempre in bilico» del nostro paesaggio, cosa che lo rende un’avanguardia paradossale.

Tutti i problemi del basso ferrarese possono ribaltarsi in vantaggi. Lo smarrimento e l’assenza di modelli possono lasciar esprimere potenzialità altrove impensate. Il paesaggio può essere strumento di ispirazione e conoscenza: la geografia e la storia di un territorio dove acqua e terra lottano da millenni possono alimentare saperi utili a vivere e lottare dentro la crisi climatica. Il nuovo attivismo sul clima può farne tesoro.

Comunque vada, ci sono tante storie da riscoprire e narrare. C’è ancora una terra da percorrere e cantare.

[Laboratori di scrittura]

Per due anni ho portato in giro questi racconti e queste riflessioni in una specie di spettacolo da cantastorie dove presentavo il progetto Blues per le terre nuove.

Col tempo BPTN è cambiato: partito come idea per un libro, pian piano si è trasformato in un insieme più articolato e transmediale, fatto di performance, esplorazioni, reportage, autoproduzioni letterarie e audiovisive, opere «di avvicinamento» – un racconto intitolato Polykenos è già stato letto in pubblico quattro volte – e laboratori di scrittura nelle zone del delta.

Ghosh ha scritto che la crisi climatica è anche «una crisi della cultura, e pertanto dell’immaginazione». E allora l’immaginazione va stimolata, pungolata, forzata. Da qui l’idea dei laboratori.

L’esperienza di cui state per leggere si è sviluppata nel 2018‑2019, con un prolungamento fin dentro il 2020, nelle sale della biblioteca comunale «Mario Soldati» di Ostellato.

Nell’avviarla non sono certo partito da zero: per molti anni quella biblioteca è stata uno dei più attivi e importanti poli culturali in un territorio dove fare cultura è davvero arduo. L’impegno e le intuizioni delle bibliotecarie Marina Zappi e Paola Argentesi, il sostegno di una rete di volontarie e volontari, e la curiosità di un pubblico proveniente da tutta la provincia, hanno sempre garantito la riuscita di rassegne, presentazioni, corsi di scrittura e produzioni editoriali.

Nel 2017 Marina mi ha proposto di tenere un corso in biblioteca. Era l’occasione che cercavo. Ho scritto una dichiarazione d’intenti, precisando che il mio sarebbe stato un laboratorio di scrittura collettiva. Lavoro di gruppo, cooperazione, condivisione. E il tema sarebbe stato lo scenario che incombe sul basso ferrarese.

La notizia è uscita su un quotidiano locale. Sulla fiducia, si è iscritta una ventina di persone da varie parti della provincia, Ferrara compresa. Via email ho chiesto loro di presentarsi in poche righe, scoprendo così che quasi tutte avevano già esperienze di scrittura, c’era chi aveva partecipato ai corsi precedenti organizzati dalla biblioteca, chi aveva pubblicato prosa, poesia, saggi… Anche materiali di tutto rispetto. C’erano ottime penne e, come avrei avuto modo di constatare, gusti letterari variegati. L’ensemble includeva più generazioni – si andava dai settant’anni ai poco più di venti – e avrebbe potuto spaziare dalla prosa poetica al fantasy passando per suggestioni cyberpunk e risorgenze veriste. Molto bene.

Ho ribadito che il mio non sarebbe stato un corso: «Io non devo “insegnare a scrivere” a nessuno; devo seguire e coordinare un insieme di esperimenti narrativi. Per questo non ci saranno “lezioni”, ma riunioni».

In vista della prima riunione ho invitato a leggere – o rileggere – Cronache marziane di Ray Bradbury, per far capire a grandi linee – si parva licet – cos’avevo in mente: racconti con personaggi diversi, collocati in epoche diverse, ma collegati da un’unica ambientazione, che messi in fila raccontassero un’epopea. Nel caso del romanzo di Bradbury l’epopea della colonizzazione di Marte dall’entusiasmo dei primordi al malinconico tramonto; nel nostro l’epopea della risommersione del basso ferrarese.

Un’altra differenza: Cronache marziane era composto da tantissimi racconti brevi, i nostri sarebbero stati cinque o sei racconti lunghi, ciascuno scritto da un gruppo di tre‑cinque persone.

Durante la prima riunione, il 25 gennaio 2018, ho proposto una versione adattata della mia conferenza multimediale – lo «spettacolo da cantastorie» –, poi è cominciata la discussione.

La divisione in gruppi è avvenuta in scioltezza. Ciascuno di essi ha cominciato a fare brainstorming su possibili luoghi, personaggi, accadimenti, e a riunirsi a latere per sceneggiare e assegnarsi le parti da scrivere. Tra una riunione plenaria e l’altra i gruppi si aggiornavano a vicenda grazie a una mailing list. I racconti si sarebbero svolti tra il 2018 e il 2088 e li avremmo montati in ordine cronologico. Abbiamo composto una timeline generale degli eventi, alla quale tutti dovevano cercare di attenersi..

Il laboratorio non è consistito solo nello scrivere ma anche nel leggere e commentare insieme materiali sulla storia del territorio e sulla crisi climatica, oltreché nel fare sopralluoghi. Il 19 maggio 2019 siamo andati in visita all’impianto idrovoro di Codigoro, del quale Antonio Abelli, tecnico del consorzio di bonifica, ci ha raccontato la storia e spiegato per filo e per segno il funzionamento.

Dopo molte riscritture ed “equalizzazioni” il romanzo di racconti ha preso forma. È un’opera che “eccede” il sottogenere postcatastrofico. Autrici e autori danno per scontato che il disastro avverrà, ma non per questo cedono alla disperazione, e tantomeno al «realismo capitalista». Nel basso ferrarese in gran parte sommerso c’è senz’altro melancolia, c’è sopraffazione e violenza, ma nonostante questo la vita continua e rinasce in modi inattesi. Non solo ci sono sacche di resistenza ma addirittura esperimenti utopici, comunità basate sul mutuo appoggio e persino modelli di straniante socialismo, non scevri da contraddizioni anche laceranti ma comunque vitali. E creoli, grazie all’innesto della cultura Yoruba e in generale di elementi africani, giocati in varie chiavi.

Se dovessi individuare un iconema, un’immagine caratteristica di questo nuovo mondo basso ferrarese, direi certamente la palafitta. E se dovessi scegliere un simbolo opterei per il “Cordon bleu”, la maestosa barriera incompiuta a cui si allude più volte, Grande opera con cui il realismo capitalista ha cercato di fermare il mare.

Il paesaggio, qui, non è mai sullo sfondo, è sempre in primo piano, popolato da voci e presenze. In qualunque punto ci si trovi, si è sempre a un passo dall’onirico, dal sovrannaturale, dal metafisico.

Al laboratorio hanno partecipato: Matteo Barbieri, Emanuela Bighi, Maurizio Ciriaci, Costanza Fabbri, Marco Lorenzetti, Patrizia Lucchini, Giuliana Materazzi, Gigliola Mingozzi, Franca Missanelli, Stefano Modeo, Joele Novelli, Chiara Porretta, Gloria Pozzati, Susanna Pucci, Arianna Pusinanti, Carlo Riberti, Cinzia Romagnoli, Eleonora Taruffi e Rita Trentini.

Oltre a Marina Zappi, senza la quale non ci sarebbe stato il laboratorio e non esisterebbe questo libro, ringrazio la cooperativa Le Pagine, che nell’anno in cui ha avuto in gestione la biblioteca ci ha permesso di prolungare i lavori oltre la scadenza inizialmente prevista.

L’ensemble che ha scritto il libro ha deciso di firmarsi col nome collettivo Moira Dal Sito. È un anagramma di Mario Soldati, che rende omaggio tanto allo scrittore quanto alla biblioteca, ma c’è qualcosa di più: in greco Μοῖρα significa «fato», «destino». Nella mitologia classica è la forza che tiene a bada gli dei, che pone un limite a ciò che possono fare, che punisce il loro arbitrio.

Oggi più che mai serve una Μοῖρα per porre un freno alla distruzione di ambiente e risorse. «Dal sito» significa «dal posto», «dal luogo». «Moira Dal Sito» suona dunque come un fiducioso auspicio: che venga dal basso, dai territori, dalle loro singolarità, la forza che fermerà l’ecocidio e il disastro climatico.

Buona lettura.

Bologna ‑ Eremo di Ronzano ‑ Dogato

giugno‑agosto 2020

N.B. Apriremo i commenti su Giap il 6 ottobre 2020, per consentire nel frattempo una lettura ragionata e, nel caso, interventi meditati e pertinenti.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)