di Valerio Evangelisti

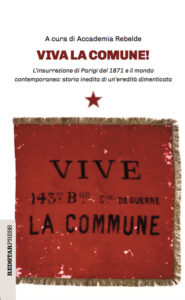

[Prefazione a Academia Rebelde (a cura di), Viva la Comune!, Red Star Press, 2021, pp. 157, € 13,30]

Tout ça n’empêche pas, Nicolas, que la Commune n’est pas morte ! recitava una delle più popolari canzoni successive alla caduta della Comune di Parigi. È singolare come analoga affermazione possa essere ripetuta oggi, a un secolo e mezzo dall’evento. Cosa contenevano di “magico” e duraturo poco più di settanta giorni di governo popolare della capitale francese? Scartiamo intanto il superfluo.

La Comune del 1871 non fu il primo governo socialista della storia. Nella rivoluzione del 1848 l’impronta egualitaria aveva lasciato il segno, prima di essere travolta dalle forze della reazione. Nei moti del 1830 era nata la bandiera rossa a simbolo universale dei lavoratori. Ai margini e alla fine della Grande Rivoluzione anticipatori coraggiosi, come Jacques Roux e Gracchus Babeuf, avevano indicato una società collettivista quale sbocco naturale del moto plebeo.

Cosa c’è, dunque, di originale nella Comune di Parigi, tanto che ogni successivo movimento socialista vi si inspirò, pur denunciandone gli errori? Anzitutto la composizione di classe. Nel 1848 si andava ancora formando, nel 1871 aveva assunto identità e coscienza. Il termine “proletariato” era già noto e diffuso, ma si confondeva con “popolo”, “gleba”, “poveri”, “sfruttati”. Con la Comune le classi subalterne definiscono se stesse “proletari”, e sotto quel nome, divenuto titolo d’onore, avanzano senza timidezza le loro rivendicazioni. È un salto epocale.

Molto ha contato, nel formare coscienza, il movimento socialista nei suoi vari filoni ideologici. Tuttavia, al momento dell’azione, esso resta timido, spettatore più che protagonista. L’Internazionale, ben impiantata in Francia, non dà indicazioni concrete. La Federazione dei sindacati invita alla moderazione. Persino i blanquisti, l’ala estrema del socialismo francese (ma Auguste Blanqui è impotente, chiuso in prigione per l’ennesima volta), non sanno dare suggerimenti validi. Coltivano la chimera del colpo di mano di individui risoluti, radunati in società segreta. Restano silenti a fronte di un moto spontaneo che li oltrepassa e li trascura.

Con una coscienza embrionale eppure salda, un proletariato ormai capace di riconoscere se stesso fa per conto proprio. Sono significative le primissime fasi dell’insurrezione comunarda, ricostruite da Prosper Olivier Lissagaray, protagonista dei fatti e storico, in un testo imprescindibile (P. O. Lissagaray, La Commune de Paris de 1871, ed. Maspéro, 1969). Nella Parigi assediata dai prussiani, dopo una guerra che il governo francese aveva voluto e subito, una Guardia Nazionale allo sbando si ricostituisce, nomina nuovi comandanti, si dota tramite elezioni per quartiere di un Comitato centrale, impedisce che le batterie di cannoni, sui colli che attorniano la città, siano smantellate per concedere l’accesso al nemico. Così avrebbe voluto, in una resa vergognosa, un formale governo repubblicano eletto alla meno peggio nella Francia per metà occupata, con 450 deputati monarchici e reazionari su 750. Il parlamento fantoccio si insedia a Versailles, e da lì progetta, fin dai primi giorni, il massacro dei ribelli.

I popolani che vestono l’uniforme della Guardia sono nazionalisti? Per niente. Inalberano la bandiera rossa e, al momento dell’elezione della Comune, nominano alla loro testa, tra gli altri, patrioti polacchi e ungheresi. Nei loro ranghi combattono italiani, usciti dalle file garibaldine, come la luminosa figura del romagnolo Amilcare Cipriani. Tramite l’Internazionale, rivolgono ai soldati germanici appelli alla fraternità, purtroppo vani.

I comunardi non sono nemmeno municipalisti. È vero che, a differenza della Rivoluzione del 1789, cui comunque si ispirano, puntano a uno Stato non centralistico, bensì federale, di comuni affratellati. Ma sono le circostanze – oltre che una diffusa ideologia libertaria – a imporlo. In una Francia sconfitta dai prussiani, Parigi è la più importante tra le isole non sottomesse. Deve fare da sé, autogovernarsi. Sorgono altre Comuni a Marsiglia, a Lione, a Tolone e in altre località, che hanno vita breve ma guardano alla capitale come modello. Si profila uno Stato di tipo inedito, fondato sull’autogestione municipale.

Il Comitato centrale, fatto di sconosciuti provenienti da fabbriche e bottegucce, da officine e lavoro ambulante, non pretende il potere. Si adopera perché si elegga un governo democratico, con mandati limitati, possibilità di revoca dei nominati, stipendi da operaio. È la Comune di Parigi, di netto orientamento socialista. Sorretta dai club, organismi spontanei di democrazia diretta, partorirà in due mesi provvedimenti di natura sociale tali da oscurare quanto si era fatto nei decenni precedenti, e persino nella breve oasi di libertà del 1848.

Il tentativo di cambiamento avviene nel mezzo di battaglie accanite contro i versagliesi, le diffamazioni contro la Comune di una Repubblica fasulla che non esita ad allearsi ai prussiani, contraddizioni, screzi interni, errori clamorosi (tipo l’astenersi, “per onestà”, dal prendere possesso della Banca centrale, del Catasto e degli altri istituti fiscali). La fame, le penurie dell’assedio, i tradimenti di sedicenti “progressisti” non impediscono al primo governo dichiaratamente socialista di battersi come un leone, senza smettere di legiferare.

Sull’altro fronte la reazione della borghesia è quella da sempre, tipica di quella classe. Il massacro. Si fucilano i prigionieri senza processo, si pavimenta di cadaveri la città riconquistata. Seguirà un decennio di imprigionamenti, di esecuzioni e di deportazioni in Nuova Caledonia. Hanno osato troppo, quelle canaglie. Che paghino.

I carnefici hanno però trascurato la nascita di un bambino. Ha appena acquistato coscienza, è ancora fragile. Si chiama proletariato. Divenuto adulto, manifesterà se stesso in mille occasioni. E, tante volte, la classe dominante avrà poco da sorridere. Quando vuole, quando recupera coscienza, il piccolo è capace di mordere.