di Sandro Moiso

Hari Kunzru, Lacrime bianche, Il Saggiatore, Milano 2018, pp. 332, 22,0 euro

Hari Kunzru, Lacrime bianche, Il Saggiatore, Milano 2018, pp. 332, 22,0 euro

Believe I buy a graveyard of my own

Believe I buy a graveyard of my own

Put my enemies all down in the ground

(Charlie Shaw)

Argomento complesso il Blues, musica che si trova sulla linea di confine della civiltà africana: là dove ciò che rimane di residualmente africano trapassa nell’americano.

Il Blues è l’indicibile di una società che, in apparenza, si vuole felice, ad ogni costo.

Ma “avere i Blues” significa essere tristi, non per qualcosa di specifico ma per un malessere più generale. La causa può essere il lavoro (il “monday” o “morning” blues), la malattia (spesso più dell’anima che del corpo), il pensiero (più che la paura) della morte come irrimediabile destino di ognuno e la susseguente paura di essere dimenticati (“See that my grave is kept clean”), l’amore tradito oppure molesto oppure, ancora, mancato o troppo vanamente desiderato.

A poco a che vedere con il ritmo o il tempo, che pur è quasi sempre riconoscibile, ma a cui è troppo spesso e sbrigativamente ridotto. Come afferma Philip Tagg, in uno scritto apparso alla fine degli anni Ottanta, ridurlo ad una espressione “tipicamente” afro-americana significa limitarlo all’interno di un ordine razziale dato1. Anche se è evidente che gli stilemi e i ritmi del blues si adattavano, e si adattano ancora, per mezzo del riarrangiamento, ad ogni interprete che cerchi di fare sua o di creare una nuova variante di ogni sua espressione. Aprendo così la via al Jazz, alle sue variazioni e improvvisazioni su un tema dato, e al rock.

Secondo Janheinz Jahn, autore di Muntu La civiltà africana moderna2, l’interprete di blues non canta a partire da se stesso ma per dare voce alla comunità, per questo motivo quelli che usualmente siamo abituati a chiamare bluesmen furono invece spesso dei “songster”, musicisti girovaghi, non sempre e soltanto afro-americani, che iniziarono ad apparire nel tardo XIX secolo nel Sud degli Stati Uniti.

La tradizione dei songster precede e spesso coesiste con l’avvento del blues. Era iniziata subito dopo la fine della schiavitù e della Ricostruzione successiva alla guerra civile negli Stati Uniti, quando i musicisti afro-americani iniziarono a girovagare suonando per guadagnarsi da vivere. Musicisti bianchi e “neri” condividevano lo stesso repertorio, definendosi più come songster piuttosto che musicisti blues.

In genere eseguivano un’ampia varietà di folk song, ballate, brani ballabili, reel e minstrel song. Inizialmente, erano accompagnati da altri musicisti che non cantavano, che spesso suonavano il banjo e il violino. Più tardi, quando la chitarra divenne largamente popolare, i songster spesso iniziarono ad accompagnarsi con la stessa, motivo per cui molti chitarristi e cantanti, soprattutto blues, iniziarono a svolgere il compito di accompagnamento e solista con lo stesso strumento.

I songster ebbero una notevole influenza nello sviluppo del blues, che iniziò a svilupparsi in forme maggiormente definite a cavallo dei sue secoli. In tal modo ci fu anche un’evoluzione nello stile delle canzoni eseguite. I songster spesso cantavano canzoni composte da altri o ballate tradizionali, spesso riguardanti eroi e caratteri leggendari. I blues singers, per contrasto, tendevano ad inventare le proprie liriche (o riciclare quelle di altri autori/esecutori) e a sviluppare dei propri pezzi e un proprio stile chitarristico (o, talvolta, pianistico), cantando le esperienze e le emozioni direttamente vissute nel corso della propria vita.

Molte delle prime incisioni di ciò che adesso è riferibile come blues furono portate a termine registrando dei songster che avevano a disposizione un repertorio più vasto, che spesso andava dai successi popolari del momento all’”autentico” country blues.

Molte delle prime incisioni di ciò che adesso è riferibile come blues furono portate a termine registrando dei songster che avevano a disposizione un repertorio più vasto, che spesso andava dai successi popolari del momento all’”autentico” country blues.

E’ sempre più evidente per gli studiosi che la maggior parte dei più tipici artisti blues, inclusi Robert Johnson e Muddy Waters, eseguissero in pubblico una grande varietà di musica, ma finissero poi col registrare soltanto quella porzione del loro materiale che i produttori (bianchi) ritenevano originale o innovativo.

Non a caso il blues finì con l’integrare nel suo canone anche i field holler e le work song con cui gli schiavi e i condannati ai lavori forzati, oppure semplicemente braccianti sottopagati, ritmavano la propria attività di raccolta del cotone o altro nei campi, di spaccapietre oppure, ancora, di costruzione di opere pubbliche. In cui spesso, però, a dare il ritmo di fondo vero era lo schioccare della Black Betty, ricordata in tante canzoni e brani jazz: la frusta a disposizione dei guardiani di quegli stessi lavoratori.

Per altri aspetti il blues potrebbe essere definito come quella musica, quel canto che sfugge alla norma, dettata da Henry Krehbiel3 nel 1897: «Ciò che è indegno, ciò che è brutto e doloroso non è un soggetto adatto alla musica». Una formula che negava qualsiasi espressione artistica popolare legata alla vita reale e che istituiva non soltanto il canone della musica adatta al mondo e alle illusioni della borghesia, ma anche della futura pop music.

Ma il termine blues è riscontrabile anche in tanti titoli di canzoni appartenenti alla musica proletaria bianca americana che in seguito avrebbe dato vita alla prima country music, con autori ed esecutori quali Jimmie Rodgers e la Carter Family, degli anni ’20 e ’30. Musica, magari da ballo, ma nata tra braccianti ed operai, piccoli proprietari terrieri ed ex-schiavi che arrivò, per mezzo proprio del successivo rock’n’roll, anche tra i giovani adolescenti bianchi della middle class e del baby boom successivo alla seconda guerra mondiale.

Stevie Van Zandt, a lungo chitarrista e amico di Bruce Springsteen, per quanto riguarda l’inizio della loro collaborazione artistica sul finire degli anni Sessanta, scrive nella sua autobiografia:

Passavamo il tempo a scavare in profondità nelle radici del Blues. In quanto substrato della musica rock, il blues era presente in tutto quello che facevamo. Lo avevamo scoperto grazie ai Rolling Stones, […] Nell’appartamento tra Cookman e Kingsley, partimmo a ritroso dalle cover dei bianchi per tornare agli artisti neri pionieri del genere.

Ascoltavamo senza sosta Little Walter, Fred McDowell, Sonny Boy Williamson, Robert Johnson, Howlin’ Wolf, Son House, Elmore James e Muddy Waters4.Il blues parla della condizione umana5 .

E in questo rimane e rimarrà l’autentica “musica del diavolo”, come è stata definita quasi fin dai suoi esordi, temuta dai perbenisti, bianchi o neri e di qualsiasi altro colore e classe sociale. Ed è per tutti questi motivi, e molti altri ancora, che può rivelarsi estremamente interessante ed avvincente la lettura del romanzo di Hari Kunzru Lacrime bianche, apparso in lingua originale nel 2017.

Kunzru è uno scrittore e giornalista britannico di origini indiane e il suo romanzo ruota intorno alla disperata ricerca del “suono originario” e dell’”autentico blues” (mito tipicamente bianco e relegato perlopiù all’ambito del collezionismo discografico). All’inseguimento di un suono e di un musicista fantasma che, indirettamente, nell’ambito di una trama che si dipana tra il presente e un lontano passato, rivela al lettore più attento anche il mistero della maledizione della morte a ventisette anni che ha se gnato la vita di tanti celebri musicisti.

Kunzru è uno scrittore e giornalista britannico di origini indiane e il suo romanzo ruota intorno alla disperata ricerca del “suono originario” e dell’”autentico blues” (mito tipicamente bianco e relegato perlopiù all’ambito del collezionismo discografico). All’inseguimento di un suono e di un musicista fantasma che, indirettamente, nell’ambito di una trama che si dipana tra il presente e un lontano passato, rivela al lettore più attento anche il mistero della maledizione della morte a ventisette anni che ha se gnato la vita di tanti celebri musicisti.

Kurt Cobain (Aberdeen, 20 febbraio 1967 – Seattle, 5 aprile 1994), Jim Morrison (Melbourne, 8 dicembre 1943 – Parigi, 3 luglio 1971), Brian Jones (Cheltenham, 28 febbraio 1942 – Hartfield, 3 luglio 1969), Amy Winehouse (Londra, 14 settembre 1983 – Londra, 23 luglio 2011) , Janis Joplin (Port Arthur, 19 gennaio 1943 – Los Angeles, 4 ottobre 1970) e Jimi Hendrix (Seattle, 27 novembre 1942 – Londra, 18 settembre 1970) non sono nemmeno nominati nel romanzo, ma i loro fantasmi aleggiano attorno alla figura di un giovane bluesman che muore alla stessa età in uno dei terribili campi di lavoro forzato istituiti dal sistema penitenziario del Texas negli stessi anni in cui, Robert Johnson (Hazlehurst, 8 maggio 1911 – Greenwood, 16 agosto 1938), dopo aver inciso un pugno di registrazioni (poco più di venti) che avrebbero segnato indelebilmente la storia del blues e del rock bianco, moriva alla medesima età.

Il romanzo è una lunga cavalcata nella magia che circonda il blues e nell’oscurità che l’accompagna. Tra le sue pagine si può cogliere lo sguardo oppure la rabbia vendicativa di un fantasma appartenente a uno dei tanti bluesmen e songster neri, morti prima ancora che l’industria discografica potesse significare scalata sociale e benessere per chi incideva i dischi di ceralacca e a 78 giri, in un primo tempo, oppure in vinile e a 45 giri successivamente, di cui Charlie Shaw, lo spettro che agita le pagine del romanzo di Kunzru, non è altro che l’incarnazione letteraria.

Ma questa presenza/assenza di centinaia e forse migliaia di cantastorie “blues” è forse ciò che più ha affascinato sia i collezionisti che i cantanti e musicisti bianchi che, a distanza di decenni, ne hanno seguito le orme. Un incantesimo che si è protratto nel tempo passando di generazione in generazione. Tra tutti quegli interpreti che, pur non essendo dediti soltanto alla riproposizione della musica nera delle “origini”, sono finiti con l’essere posseduti dal demone oppure cavalcati da uno degli infiniti dei del blues. Dei o orisha che provenivano dal profondo della psiche umana e dal profondo della culla dell’umanità: l’Africa, da cui iniziò centinaia di migliaia di anni or sono la grande avventura della specie umana sul pianeta.

Se in qualche modo il blues avrebbe finito col rivelarsi come l’autentico fardello per l’uomo e la donna bianchi, soprattutto se giovani e sensibili, è dal continente africano che tutto ha avuto inizio. A partire da una tratta degli schiavi che ha preceduto l’arrivo e le conquiste dell’uomo bianco e della sua civiltà. Regni locali, spesso molto ricchi e potenti, e arabi avevano già contribuito a spogliare delle risorse umane più giovani e migliori l’interno del continente.

Le vie dei mercanti di schiavi seguivano varie direzioni sia dall’interno ai regni costieri del continente, sia in direzione del Sahara, dell’Oceano Atlantico o di quello Indiano.

Certamente l’arrivo dei bianchi, portoghesi prima e tutti gli altri dopo, incrementò enormemente tale traffico di carne umana. Per la prima volta non soltanto per farne servitori, valletti, prostitute o favorite di ricchi signori, ma, soprattutto, per trasformarli in lavoratori nelle grandi piantagioni, principalmente dell’America meridionale e caraibica prima e settentrionale in seguito. Si calcola, infatti, che tra il 1500 e il 1800 siano stati più di 23 milioni gli africani ridotti in schiavitù e deportati. Di questi 23.318.000 africani, prevalentemente giovani, sani e robusti, 17.418.000 furono deportati attraverso l’Atlantico6.

Questo spostamento forzato e il trattamento riservato agli schiavi, sia durante il viaggio per terra e/o per mare che una volta giunti a destinazione, fu indubbiamente fonte di grande dolore, violenza, imbarbarimento dei costumi e disperato bisogno di fuga e libertà. Ricordo che si sedimentò nella memoria collettiva profonda e che fu successivamente registrato, seppur indirettamente, nella musica che poi avrebbe preso il nome di blues. Ma che ricadde, come una sorta di vendetta, anche tra quelle schiere di giovani bianchi della middle class americana che tutto aveva fatto per tener lontano da sé la contaminazione del sangue, senza però poter evitare quella culturale.

Questo è il dramma che tinge di sangue e di dolore anche le pagine del romanzo di Kunzru, in cui alcuni giovani bianchi, di cui almeno uno di agiata famiglia, inseguono il sogno del suono originario definitivo, cadendo tra le mani di chi, dopo aver subito torti infiniti, non vuol far altro che vendicarsi, magari impadronendosi della personalità di uno di loro.

Forse perché la magia ha un vettore: il suono.

Che sia prodotto da uno strumento oppure una canzone o, ancora, soltanto da un rumore o da una parola e dalla voce. In fin dei conti per i filosofi antichi era la parola a creare il o dar senso al mondo, quindi la voce e il suono sono alla base di gran parte del mondo, non solo mediatico, che ci circonda. Così come le formule dei riti magici devono essere recitate per ottenere l’effetto desiderato.

Guglielmo Marconi, l’inventore della radio, credeva che le onde sonore non si spegnessero mai del tutto, che persistessero, sempre più fievoli, coperte dal giornaliero frastuono del mondo. Marconi pensava che, se solo fosse riuscito a inventare un microfono sufficientemente raffinato, sarebbe riuscito a sentire il suono dei tempi antichi. Il discorso della montagna, i passi dei soldati romani che marciavano lungo la via Appia7

Se Marconi aveva ragione e certi fenomeni persistono attraverso il tempo, allora ai confini della percezione vengono continuamene raccontati dei segreti. Ogni segreto continua ad essere svelato8.

Segreto o incantesimo che sia, I Put a Spell On You (Ho messo un incantesimo su di te) cantava Screamin’Jay Hawkins nel suo più grande successo inciso nel 1956 e poi ripreso da un infinito numero di esecutori rock e blues, era ed è rivelato da un suono che lo sviluppo della registrazione e riproduzione fonografica, prima, e digitale, poi, avrebbe contribuito a diffondere nel mondo.

Speech has become, as it were, immortal (La parola, il discorso è diventato immortale). Queste furono le parole di Thomas Alva Edison quando presentò alla stampa, nel 1877, una sua nuova invenzione: il fonografo. Ma da allora non solo le parole, ma tutti i tipi di musica, sound e rumore, sono divenuti immortali. L’inventore rese riproducibile tutto ciò che si può incidere: sulle rive dello Swanee River, tanto per fare un esempio, il fonografo di Edison immortalò non solo l’omonimo blues, ma i neri che lo cantavano.

Fu la Victor Talking Machine Company, divenuta i seguito la più conosciuta RCA Victor, a registrare per la prima volta, nell’autunno del 1902, un gruppo vocale “nero”, il Virginia’s Dinwiddie Quartet. Il gruppo incise cinque canzoni gospel e un successo “pop” dell’epoca: Down At The Old Camp Ground.

Fu così la registrazione fonografica a liberare la memoria di un popolo e a “racchiuderla” per sempre nei solchi di un disco di ceralacca, adattandola, anche al gusto degli ascoltatori “bianchi”. Fu così che iniziarono a comparire gruppi Vaudeville dalla faccia tinta di nero (come quella di Al Jolson, nato come Asa Yoelson in Russia in una famiglia ebraica, nel film Il cantante di jazz del 1927) per proporre la “black music” senza offendere l’audience propriamente bianca.

Fu solo dopo il successo di vendite del secondo disco di Mamie Smith, Crazy Blues, nell’autunno del 1920, che le maggiori etichette discografiche iniziarono ad aprire le porte agli esecutori afro-americani. Fu ancora così che i temi cari a songster e bluesmen neri iniziarono ad entrare nel mercato dei race records, dischi principalmente di carattere Blues ma non solo, destinati al pubblico afroamericano che iniziava a costituire una più che valida fetta di mercato. Nel 1921 nacque infatti la prima etichetta discografica di proprietà afro-americana, la Black Swan, dedita ad incidere la più ampia gamma di musica nera senza limitarsi alle sole forme del blues. Ma le radici del blues, come si è già detto, sono nere, affondano nell’Africa, nelle sue culture e nei suoi dei importati (vudù).

Un autentico pantheon di forze che richiama quello delle religioni politeistiche meglio conosciute, attribuendo ad ogni caratteristica del comportamento umano una divinità specifica. Forze che, in maniera molto più vicina alla realtà delle religioni monoteistiche rigidamente dedite a dividere il bene dal male o a promettere premi o castighi, incarnano potenze che agitano l’essere umano nel suo profondo: il desiderio, la sessualità, la violenza, il riso e la gioia, il pianto e il dolore, la fatica del lavoro e la ricerca della libertà.

Nel pantheon Vodoun ci sono centinaia di orisha o loa (spiriti), a seconda della tradizione e della localizzazione geografica. Orisha che potevano essere richiamati dal suono di quei tamburi che , ben presto, i padroni protestanti si affrettarono a togliere ai loro schiavi.

Per impedire loro di evocare Erzulie o Ezili, divinità femminile della bellezza, della sensualità e delle grazie femminili. Oppure Baron Samedì o Baron Samedi (anche Baron Cimetière, Baron La Croix, Baron Krimminel), un potente Loa che, come spirito dei morti, ha molta influenza sul mondo vivente e che custodisce i cimiteri e controlla i crocevia tra la terra e i morti, che condivide con Papa Legba. È noto per essere corrotto, osceno e dissoluto. Inoltre egli è il Loa della resurrezione, in quanto è il solo barone che può accettare un individuo nel regno dei morti.

Ogun (noto anche come Ogoun, Ogou o in altre varianti) è, invece, semidio della guerra, del fuoco, del ferro, della caccia, dell’agricoltura. Tale divinità non è considerata malvagia, ma può rivelarsi severa e spietata, e questa sua natura, che riflette solo alcuni degli aspetti della guerra, non gli impedisce di assistere i suoi protetti a cui però, in passato, ha chiesto sacrifici umani. Mentre Papa Legba è il guardiano del crocevia. È il proprietario di tutti i percorsi, le strade e le porte per l’altro mondo. Un po’ imbroglione, possiede la strada per la tragedia, ma anche per il successo.

Tutti spiriti che necessitano di un “cavallo” umano che ne trasporti e trasmetta l’essenza. Non a caso si narrava che il bravo musicista blues, per esser tale, dovesse vendere la propria anima al demonio a mezzanotte, ad un incrocio. Come si diceva del già citato Robert Johnson uno dei più famosi esecutori di blues degli anni ’30.

Autentici demoni per l’immaginario cristiano, che arrivarono con i riti trasportati attraverso il Mar dei Caraibi sia in Louisiana che sulle coste del Texas che si affacciano sul Golfo del Messico.

Autentici demoni per l’immaginario cristiano, che arrivarono con i riti trasportati attraverso il Mar dei Caraibi sia in Louisiana che sulle coste del Texas che si affacciano sul Golfo del Messico.

Magari in quella cittadina di Port Arthur in cui era nata Janis Joplin, praticamente al confine con la Louisiana e sede, all’epoca, delle più grandi raffinerie di petrolio statunitensi ed oggi semi-abbandonata, come tante cittadine della Rust Belt. Città natale, in cui Janis, che era stata prima odiata, derisa, isolata e criticata per il suo anticonformismo nei comportamenti e nel modo di cantare, è diventata l’unica icona rivendicabile e rivendibile turisticamente dalla gente del luogo.

Anche James Douglas Morrison era nato non lontano dal Golfo del Messico, vicino a Cape Canaveral, figlio di un ufficiale di marina che sarebbe diventato ammiraglio durante la guerra in Vietnam. Non avrebbe più visto né lui né la madre dopo aver abbandonato la famiglia per cercare fortuna a Los Angeles. Fu poeta, studiò regia, amò gli scrittori europei più innovativi. Scrisse: «Tutti i bambini sono impazziti aspettando le piogge estive». Divenne un’icona del rock senza averlo mai veramente amato, preferendogli invece sempre il jazz e il blues.

Kurt Cobain, fu tra gli innovatori del punk trasformandolo in quel movimento musicale, originatosi a Seattle, che fu definito “grunge”. Insoddisfatto, disperato, insofferente dello stesso successo che lo circondava a che aveva ottenuto con i dischi e i concerti con il suo gruppo, finì come Heminqway, con un fucile in bocca. Ma la sua versione di In the Pines di Leadbelly dimostra che anche il punk e il grunge non sono stati altro che un’altra forma di blues.

Kurt Cobain, fu tra gli innovatori del punk trasformandolo in quel movimento musicale, originatosi a Seattle, che fu definito “grunge”. Insoddisfatto, disperato, insofferente dello stesso successo che lo circondava a che aveva ottenuto con i dischi e i concerti con il suo gruppo, finì come Heminqway, con un fucile in bocca. Ma la sua versione di In the Pines di Leadbelly dimostra che anche il punk e il grunge non sono stati altro che un’altra forma di blues.

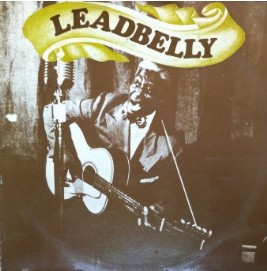

Proprio quel Leadbelly, scoperto in carcere da Alan e John Lomax dove scontava una condanna per omicidio, che si rivelò essere uno dei maggiori conoscitori del repertorio dei songster e dei bluesmen della sua epoca e di quelle precedenti.

Il primo giorno nel campo di lavoro forzato della contea texana di Harrison, Huddie Ledbetter (meglio noto come Leadbelly) […] fu rinchiuso in una cella che misurava due per uno. Il letto era un mucchio di paglia marcia, circondato da feci puzzolenti e attorniato da mosche grosse quanto un’unghia. A metà mattina la temperatura sfiorava i 40°, eppure alla fine della giornata fu assai contento di tornare in quel tugurio.

Dal 1902 il numero di galeotti era di gran lunga superiore alla capienza dei campi di lavoro forzato del Texas: il sovraffollamento era un problema terribile. La soluzione era semplice e fruttuosa per lo stato: il carcere dava in affitto i detenuti per i vari progetti di lavori pubblici. Incatenati insieme in lunga fila, i forzati andavano a prosciugare paludi, a lavorare nelle cave e a costruire strade tra boschi ed acquitrini. Sotto sorveglianza armata, uomini, donne e persino bambini sgobbavano anche sedici ore di fila. Venivano incatenati insieme fino a trecento forzati, che dormivano di notte nei fossi. La catena era bloccata a intervalli regolari da grosse palle di ferro pesanti una decina di chili 9 […] In base alla legge, anche un reato banale bastava a spedire per mesi un uomo in quei campi di lavoro. Se non disponevi di mezzi di sostentamento o avevi anche solo giocato a carte sui un treno texano ti beccavi una sentenza di sei mesi di lavoro duro nella rovente piana del Brazos. Le chain gang erano quasi tutte formate da neri. […] nelle città c’era un costante memento della giustizia del Texas: le dita dei cadaveri dei detenuti linciati messe in mostra nelle vetrine dei negozi. […] Quando un uomo crollava per un colpo di calore nell’afoso Brazos, spesso veniva sepolto vivo mentre il lavoro continuava e si stendevano binari e strade[…] Appena smuovevi il terriccio venivano allo scoperto i teschi e gli oggetti duri contro cozzavano i badili erano spesso ossa umane10

Se il blues ci costringe, però, a un viaggio a ritroso nel tempo, chi meglio di Amy Winehouse potrebbe rappresentarne una delle ultime e im/pure interpreti? Come affermò chi l’aveva conosciuta direttamente, prima ancora del suo fulminante esordio: «A soli diciassette anni, Amy aveva la voce di un’anima antica, carica di emozione e lontanissima dallo spirito del tempo […] sembrava che la sua voce arrivasse direttamente dagli anni Cinquanta»11.

Se il blues ci costringe, però, a un viaggio a ritroso nel tempo, chi meglio di Amy Winehouse potrebbe rappresentarne una delle ultime e im/pure interpreti? Come affermò chi l’aveva conosciuta direttamente, prima ancora del suo fulminante esordio: «A soli diciassette anni, Amy aveva la voce di un’anima antica, carica di emozione e lontanissima dallo spirito del tempo […] sembrava che la sua voce arrivasse direttamente dagli anni Cinquanta»11.

Dentro al suo primo disco «ci sono le tracce di tutta la musica che Amy aveva ascoltato crescendo. La sua voce si portava dietro il peso di secoli di icone jazz (e blues) […] Se Etta James fosse cresciuta ascoltando Thelonius Monk e avesse cantato le pagine del diario di un’adolescente di Londra, avrebbe potuto tirare fuori qualcosa di simile a Frank»12. Oppure il successivo Back To Black: eccessivo, sboccato, triste, autentico e romantico allo stesso tempo. Come ebbe a dire la stessa cantante: «Ogni situazione negativa è una canzone blues che aspetta di uscire»13. Quindi chi meglio di lei avrebbe potuto vivere sulla propria pelle, nella propria vita e riprodurre nelle proprie canzoni il rifiuto del recupero dalla tossicità e dall’alcolismo (Rehab) oppure la dipendenza sessuale e l’erotismo, per nulla mascherato, che sta alla base di ogni amore disperato e autodistruttivo (Back To Black) o ancora la ricerca esplicita di una notte di sesso (Fuck Me Pump)?

La voce di Billie Holiday, roca e alcolica, nel corpo di una ragazza martoriata da dipendenze di cui non era in grado di liberarsi (ma di cui i media erano affamati e alla costante ricerca) e disturbi alimentari gravi che l’accompagnarono fino ai suoi ultimi giorni. Come la cantante ebbe a dire: «Voglio essere ricordata come attrice e cantante, e per essere stata semplicemente me stessa».

Già, l’esser ricordati, oltre la morte. Un desiderio ricorrente tra i musicisti blues, di cui è testimone il brano See That My Grave Is Kept Clean, inciso da Blind Lemon Jefferson nel 1928 e poi ripreso da un’infinità di altri interpreti, dai Dream Syndacate a Bob Dylan o dagli Hot Tuna fino a Lou Reed. ”Guardate che la mia tomba sia tenuta pulita”, gesto antico, che si ripete ancora qui da noi nel giorno dei morti.

Ma, per far sì che ciò avvenga, occorre averla una tomba e da qui l’ossessione del fantasma protagonista del romanzo di Kunzru, Charlie Shaw. In fin dei conti i tanti musicisti neri non registrati su disco oppure dimenticati non sono altro che morti senza tomba, Così come capitò pure al selvaggio inventore del jazz, o jass, a New Orleans, a cavallo tra XIX e XX secolo: Buddy Bolden.

Quando ascolti un vecchio disco non puoi illuderti in nessun modo di essere presente alla performance. La musica atraversa il grigio gocciolare del ronzio statico, un suono simile alla pioggia. Non puoi dimenticare quanto tu sia lontano. In ogni momento senti il suon di quella distanza temporale. Ma qual è il legame tra l’ascoltatore e il musicista? Ha importanza che uno sia vivo e l’altro sia morto? E chi è vivo e chi è morto?

[…] Le cose viventi sono quelle che resistono all’entropia. Possiedono un limite di un certo tipo, una membrana o una pelle; un metabolismo in grado di reagire al mondo. E creare copie. Tramandare qualcosa. Era tutto ciò che Charlie Shaw desiderava, proiettarsi in avanti supplire all’urgenza vitale14.

“Sul tuo giradischi hai fatto risuonare la tratta atlantica, il più nero fra i suoni. Volevi la sofferenza che mai hai provato, l’ascendente che credevi ne sarebbe derivato”15 Così, se il fantasma vero protagonista del romanzo di Kunzru ha visto la sua morte arrivare per un destino atroce che ha privato il mondo della sua memoria, un altrettanto crudele e maledetto destino ha anche colpito tanti giovani interpreti bianchi morti, come lui, a 27 anni.

Forse perché si son fatti carico di un’impresa troppo grande e, alla fine, impossibile: quella di fondere culture e stili di vita che, in un mondo ancora troppo vecchio e troppo bianco, avrebbero finito col travolgerli, proprio attraverso il travaglio creato dall’appartenere a due mondi, senza in realtà esser più parte di quello di provenienza ma senza, la possibilità di vivere del tutto in quello effimero che si agitava ancora soltanto nei loro pensieri e nel loro disordinato stile di vita.

Giovani bruciati e cavalcati da forze e dei più grandi di loro e dagli ambienti da cui provenivano. Stritolati tra i comandamenti del severo Dio dei Puritani e le esigenze del corpo degli dei africani, tra l’essere rappresentanti dei moti istintivi di ribellione delle giovani generazioni e le esigenze del mercato, tra il proprio IO profondo e l’omologazione del mondo perbenista adulto. Alfieri, talvolta inconsapevoli, della ricerca di un cambiamento culturale e sociale che attende ancora di venire.

Se amate il blues e se avete amato il pugno di giovani angeli caduti di cui si è qui parlato, in questa ennesima lunga estate calda prendetevi la briga di leggere questo libro e poi, magari, di rileggerlo ancora. Non ve ne pentirete.

N.B.

Il testo costituisce una parziale trascrizione e un adattamento della conferenza tenuta dall’autore, il 9 aprile 2022, in occasione della rassegna “Pagine sonore, note randagie”, organizzata in collaborazione con Franco Ghigini, l’Associazione culturale Liber.Arti, l’Assessorato alla Cultura del Comune e la Biblioteca comunale di Paderno (BS).