di Sandro Moiso

Non si può certo dire che i giudizi della critica riguardo all’ultimo film di Damien Sayre Chazelle siano stati unanimemente positivi, anzi tutt’altro. Mentre anche l’impatto sul pubblico, a giudicare dagli incassi al botteghino delle prime settimane dopo la sua uscita non deve aver soddisfatto la società produttrice. Il regista statunitense (classe 1985), figlio di genitori franco-canadesi, che. con il musical La La Land, nel 2017 aveva vinto il Premio Oscar per la miglior regia, diventando il più giovane regista nella storia ad aver vinto la celebre statuetta, torna con Babylon ancora una volta alla sua passione per il cinema, il suo mondo e la sua storia.

Non si può certo dire che i giudizi della critica riguardo all’ultimo film di Damien Sayre Chazelle siano stati unanimemente positivi, anzi tutt’altro. Mentre anche l’impatto sul pubblico, a giudicare dagli incassi al botteghino delle prime settimane dopo la sua uscita non deve aver soddisfatto la società produttrice. Il regista statunitense (classe 1985), figlio di genitori franco-canadesi, che. con il musical La La Land, nel 2017 aveva vinto il Premio Oscar per la miglior regia, diventando il più giovane regista nella storia ad aver vinto la celebre statuetta, torna con Babylon ancora una volta alla sua passione per il cinema, il suo mondo e la sua storia.

Una passione, velata di nostalgia, già espresso nella pellicola vincitrice del premio in cui aveva reco omaggio ai classici film musicali prodotti a cavallo fra gli anni ’50 e ’60. Nel film attuale la rappresentazione dei sentimenti del regista nei confronti del cinema del passato è affidata al personaggio che fa un po’ da trait d’union tra i personaggi e e le storie narrate, interpretato dall’attore Diego Calva, riuscendo ad aprire spazi di riflessione su cosa sia stato il cinema, su cosa sia diventato o continui ad essere, superando ampiamente il pericoloso effetto nostalgia canaglia che, scorrendo in sotto traccia avrebbe potuto gravemente menomarne il significato. Facendo sì, invece, che la sua visione risulti stimolante anche per quanto riguarda le possibili riflessioni sull’arte, il sogno e il desiderio in tutte le loro possibili forme.

Di scarso interesse sarebbe riassumerne qui la trama, ripetere gli elogi per la bravura di Margot Robbie, Diego Calva e Brad Pitt e di molti dei comprimari. Scontato elogiare la tecnica di piani sequenza lunghi e visionari in cui feste orgiastiche oppure set improvvisati nel deserto californiano diventano occasione per un uso smodato della steadicam o di riprese che precipitano letteralmente lo spettatore nella scena cui sta assistendo. Mentre va sicuramente segnalata la stratificazione di storie ed emozioni che, pur non tradendo le aspettative di un film destinato al grande pubblico e non certo ai cinema d’essai, incollano alla poltrona gli spettatori e, al tempo stesso, li costringono a riflettere sulla magia del cinema, il suo immaginario, lo star system e la loro funzione, allo stesso tempo, liberatoria e ingannatrice.

Le cose da segnalare però rimangono tante, per una storia che narra il passaggio dal cinema muto delle origini al cinema sonoro dei grandi studios, organizzati con modalità di fabbrica a Burbank, posta nell’area di Los Angeles. A pochi chilometri di distanza da Hollywood, ritenuta a torto o ragione ancora oggi, “la Mecca del cinema”. Una storia che si svolge complessivamente tra la seconda metà degli anni Venti e il 1952, anche se il cuore della vicenda è racchiuso tra il 1926 e il 1934.

Le cose da segnalare però rimangono tante, per una storia che narra il passaggio dal cinema muto delle origini al cinema sonoro dei grandi studios, organizzati con modalità di fabbrica a Burbank, posta nell’area di Los Angeles. A pochi chilometri di distanza da Hollywood, ritenuta a torto o ragione ancora oggi, “la Mecca del cinema”. Una storia che si svolge complessivamente tra la seconda metà degli anni Venti e il 1952, anche se il cuore della vicenda è racchiuso tra il 1926 e il 1934.

Il 1926 è infatti l’anno in cui il cinema delle origini perde la sua libertà espressiva, l’anarchica tendenza a portare sullo schermo qualsiasi sogno, desiderio o avventura per iniziare a diventare una macchina da sogni molto più regolamentata e organizzata. E’ infatti l’anno in cui per la prima volta la società di produzione Warner Bros. porta sullo schermo 8 cortometraggi sonorizzati col metodo Vitaphone mentre, il 26 agosto dello stesso anno, il primo lungometraggio sonoro, è presentato al Warner Theatre di New York per un pubblico pagante.

Tale innovazione di carattere tecnologico avrebbe così causato un autentico terremoto nel sistema produttivo hollywoodiano, segnando la fine delle star precedenti e della libertà dì espressione, spesso caotica, ma quasi sempre geniale e creativa, sia delle attrici e degli attori che dei registi impegnati su set che, fino a quell’epoca, erano stati più di carattere artigianale che industriale.

La nuova tecnica imponeva regole e limiti all’espressività fisica degli interpreti. Imponeva il potere della parola sui corpi e sulle immagini, ne delimitava i confini spaziali, psicologici e recitativi. Portando le regole della recitazione teatrale all’interno di un’arte che era nata altra. La dizione iniziava a contare e la voce di una ragazza del Midwest, proletaria e poco educata (la Nellie LeRoy interpretata da Margot Robbie) poteva rivelarsi disastrosa proprio là dove, prima, la sua esuberanza fisica e recitativa aveva costituito la sua fortuna artistica e presso il grande pubblico.

Vale per l’attore bello e dannato (Jack Conrad interpretato da Brad Pitt), uscito tanto dalle pagine di Francis Scott Fitzgerald quanto dalle vite di attori autentici quali Douglas Fairbanks (grande interprete di film d’avventura) o John Gilbert (il più pagato di Hollywood nel 1928), la cui voce non avrà lo stesso fascino del suo sguardo e del suo volto, finendo col rendere ridicole scene che prima ne avevano esaltato il fascino.

Vale per l’attore bello e dannato (Jack Conrad interpretato da Brad Pitt), uscito tanto dalle pagine di Francis Scott Fitzgerald quanto dalle vite di attori autentici quali Douglas Fairbanks (grande interprete di film d’avventura) o John Gilbert (il più pagato di Hollywood nel 1928), la cui voce non avrà lo stesso fascino del suo sguardo e del suo volto, finendo col rendere ridicole scene che prima ne avevano esaltato il fascino.

Ma vale anche per il trovarobe Manuel “Manny” Torres (interpretato da Diego Calva), innamorato di tutto ciò che è cinema e di Nellie in particolare, che poco per volta rinuncerà alla sua identità messicana, portata via dal vortice di Tinseltown, per essere trasformato sempre più in un produttore esecutivo che non riuscirà, però, a sposare con successo la sua passione con le regole del “nuovo” cinema. E anche se sarà l’unico a sopravvivere fino all’avvento di una nuova grande star (Marilyn Monroe), lo farà da nostalgico testimone di un’epoca e da modesto rivenditore di elettrodomestici a New York.

E’ un passsaggio di portata storica quello raccontato nel film di Chazelle. Storia di una Babilonia sul Pacifico che già altri avevano tentato di rappresentare e di narrare, dagli scandalosi testi di Kenneth Anger sui vizi e le perversioni della città del cinema1 ai fratelli Taviani con il loro Good Morning Babilonia del 1987, in cui veniva raccontata la nascita artigianale del grande cinema di Griffith, vista attraverso gli occhi e le esperienze di due modesti artigiani di origine toscana.

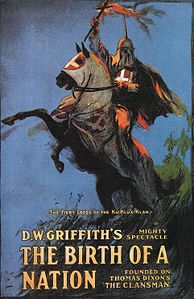

Il cinema di Griffith, con i suoi Birth of a Nation (1915) e Intolerance (1916), e quello di Erich von Stroheim, costituiscono i due capisaldi in mezzo ai quali si muove il cinema dell’epoca precedente il sonoro. Cinema che però aveva alimentato anche le storie di Charlie Chaplin, Buster Keaton e molti altri. Tutti accomunati dall’essere dei visionari in un’arte che proprio dalla “visione” è sempre stata determinata, Fin dagli esordi dei fratelli Lumière e di George Méliès.

Il cinema di Griffith, con i suoi Birth of a Nation (1915) e Intolerance (1916), e quello di Erich von Stroheim, costituiscono i due capisaldi in mezzo ai quali si muove il cinema dell’epoca precedente il sonoro. Cinema che però aveva alimentato anche le storie di Charlie Chaplin, Buster Keaton e molti altri. Tutti accomunati dall’essere dei visionari in un’arte che proprio dalla “visione” è sempre stata determinata, Fin dagli esordi dei fratelli Lumière e di George Méliès.

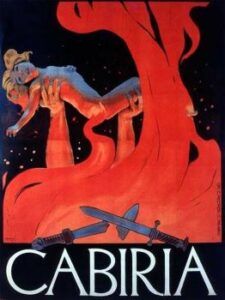

Arte nata in Europa e che Lenin aveva definito la più importante delle arti. Che a Torino aveva visto realizzare il primo colossal dell’epoca, Cabiria (1914), della durata di 168 minuti, che sarebbe stato anche il primo film ad essere proiettato alla Casa Bianca, probabilmente ispirando, con il suo successo, The Birth of a Nation (durata 190 minuti) di David Wark Griffith, già prima citato.

Cinema decisamente artigianale, rispetto al successivo, ma che aveva permesso quei voli fantastici dell’immaginazione che avrebbero così totalmente rapito e irretito l’immaginario e la mente di milioni di persona di ogni nazionalità. Fornendo così la base su cui si è fondata tutta la potenza narrativa del cinema, fino al più recente Avatar 2 – La via dell’acqua2. Registi e attori che hanno di fatto rappresentato gli autentici fratelli Wright dell’inizio dei voli della mente davanti al grande schermo, all’interno di una sala buia ma popolata da molti altri spettatori destinati a sognare tutti insieme. Spesso nelle forme più diverse e meno automatiche, che solo la parola recitata avrebbe iniziato ad indirizzare verso uno spazio comune della mente.

Cinema decisamente artigianale, rispetto al successivo, ma che aveva permesso quei voli fantastici dell’immaginazione che avrebbero così totalmente rapito e irretito l’immaginario e la mente di milioni di persona di ogni nazionalità. Fornendo così la base su cui si è fondata tutta la potenza narrativa del cinema, fino al più recente Avatar 2 – La via dell’acqua2. Registi e attori che hanno di fatto rappresentato gli autentici fratelli Wright dell’inizio dei voli della mente davanti al grande schermo, all’interno di una sala buia ma popolata da molti altri spettatori destinati a sognare tutti insieme. Spesso nelle forme più diverse e meno automatiche, che solo la parola recitata avrebbe iniziato ad indirizzare verso uno spazio comune della mente.

Gli effetti complessivi del passaggio dal muto al sonoro potrebbero essere riassunti nel viaggio compiuto dal cinema italiano dalla Torino dei film di Giovanni Pastrone alla Cinecittà di mussoliniana ideazione e realizzazione alla metà degli anni Trenta. Dal cinema della visione a quello dei “telefoni bianchi”. Da quello ispirato, come Cabiria, ai romanzi d Emilio Salgari (Cartagine in fiamme, 1906-1908), a quello rispondente alle esigenze di svago preordinato per il “dopolavoro” delle masse e di propaganda ideologica del regime. Da quello del sogno a quello dell’impero. Osservazione quest’ultima che, dal punto di vista cinematografico, vale per le due sponde dell’Atlantico.

Gli effetti complessivi del passaggio dal muto al sonoro potrebbero essere riassunti nel viaggio compiuto dal cinema italiano dalla Torino dei film di Giovanni Pastrone alla Cinecittà di mussoliniana ideazione e realizzazione alla metà degli anni Trenta. Dal cinema della visione a quello dei “telefoni bianchi”. Da quello ispirato, come Cabiria, ai romanzi d Emilio Salgari (Cartagine in fiamme, 1906-1908), a quello rispondente alle esigenze di svago preordinato per il “dopolavoro” delle masse e di propaganda ideologica del regime. Da quello del sogno a quello dell’impero. Osservazione quest’ultima che, dal punto di vista cinematografico, vale per le due sponde dell’Atlantico.

Se c’è una parola che può servire a descrivere il prima e il dopo, questa è eccesso.

Che, almeno per una volta, andrebbe compresa nel suo significato generale e non soltanto di giudizio morale. Termine che indica il massimo, l’estremo, il sommo grado cui si può giungere nella realizzazione di un’opera d’arte o di una vita. Vocabolo che serve benissimo a definire ciò che è arte da ciò che non lo è e che, spesso, non è nemmeno cultura. Vocabolo adatto a descrivere l’intima essenza desiderante della Rivoluzione, ma non il Riformismo degli equilibri e la volontà dello Stato di mantenere l’ordine costituito, che può eccedere nelle sue funzioni, ma mai potersi pensare in “eccesso”.

Fin dal 1915 la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America aveva stabilito che le pellicole cinematografiche non erano coperte dal primo emendamento: «la proiezione di immagini in movimento è un business puro e semplice, nato e gestito per il profitto […] non deve essere considerato […] come parte della libera stampa del Paese o come un mezzo di formazione della pubblica opinione». La medesima sentenza stabiliva inoltre che i film «possono essere usati per fini malvagi» e che pertanto la censura di questi «non travalica i poteri del Governo». A seguito di tale sentenza città e contee avevano iniziato a porre divieti sulla pubblica esibizione di film giudicati “immorali”, e gli studios temevano che presto sarebbe seguita una legislazione statale o federale.

Nei primi anni Venti tre grossi scandali avrebberoo turbato Hollywood3. Queste storie, avvenute in rapida successione, furono trattate con sensazionalismo e clamore dalla stampa e costituirono i titoli di tutti i quotidiani del paese e sembrarono confermare in pieno la percezione che molti avevano di Hollywood come “città del peccato”.

Questa presunta immoralità portò alla creazione, nel 1922, dell’Associazione dei produttori e distributori di pellicole cinematografiche, intenzionata a presentare un’immagine positiva dell’industria cinematografica, guidata da Will H. Hays, che chiese di stabilire una serie di standard morali per i film. A questo fine Hays tentò di rafforzare tramite la sua associazione l’autorità morale sui film hollywoodiani, ma con scarsi effetti. L’ufficio di Hays rilasciò infatti una lista di divieti e di cautele nel 1927, ma i registi continuarono a realizzare ciò che volevano e, in molti casi, i tagli proposti di alcune battute o scene non vennero effettuati.

Con l’avvento del sonoro, nel 1927 si sentì la necessità di un codice scritto più restrittivo. Fu così steso il Production Code che venne adottato il 31 marzo 1930, ma fu di fatto ignorato dagli studios. Questo e i codici successivi furono spesso denominati Codice Hays perché Hays ne era stato il promotore. Un emendamento al codice, adottato il 13 giugno 1934, creò allora la Production Code Administration, decidendo che da allora ogni film dovesse ottenere un certificato di approvazione prima di approdare nelle sale. Da allora, per tutto il ventennio successivo, tutti i film prodotti negli Stati Uniti aderirono più o meno rigidamente al codice4. Il primo intervento che coinvolse una major cinematografica fu nella pellicola del 1934 Tarzan and His Mate, nella quale una breve scena di nudo dell’attrice Maureen O’Sullivan venne eliminata dal negativo del film.

Oltre a ciò il codice si accanì anche nel modificare personaggi di animazione come Betty Boop, dalle forme troppo prosperose e ben in vista, oppure la cinematografia sui gangster imponendo, in piena grande crisi, che le storie di tale genere non potessero concludersi a “vantaggio” dei delinquenti rappresentati sullo schermo (e amati dal grande pubblico che ne seguiva le gesta nella realtà, come nel caso dei rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow e di John Dillinger, tutti letteralmente fucilati on the road dalle forze dell’ordine e del Federal Bureau of Investigtion).

Oltre a ciò il codice si accanì anche nel modificare personaggi di animazione come Betty Boop, dalle forme troppo prosperose e ben in vista, oppure la cinematografia sui gangster imponendo, in piena grande crisi, che le storie di tale genere non potessero concludersi a “vantaggio” dei delinquenti rappresentati sullo schermo (e amati dal grande pubblico che ne seguiva le gesta nella realtà, come nel caso dei rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow e di John Dillinger, tutti letteralmente fucilati on the road dalle forze dell’ordine e del Federal Bureau of Investigtion).

Ecco allora, che poco alla volta, ci si è avvicinati al cuore di ciò che ispira la visione del film di Chazelle: la fine dell’eccesso che è anche la fine del sogno e del desiderio liberato.

Ecco allora, che poco alla volta, ci si è avvicinati al cuore di ciò che ispira la visione del film di Chazelle: la fine dell’eccesso che è anche la fine del sogno e del desiderio liberato.

Fosse anche solo nell’immaginario. Inutile, dopo, teorizzare archetipi ed eroi adatti ad un mondo trasformato e sottomesso dalle regole della tecnica, della produzione seriale e dei codici. Non a caso, l’ultimo vero grido “silenzioso” di rivolta è quello di Tempi Moderni di Charlie Chaplin (1936), ultimo film muto girato a Hollywood e l’ultimo in cui appare sugli schermi il vagabondo Charlot. Autentico canto del cigno di un’epoca giunta alla fine, nel film sono soltanto i rappresentanti del potere economico e politico e le macchine che ne proiettano l’immagine o trasmettono la voce “a parlare”.

L’avvento del sonoro e dei codici di comportamento e regolamento per sceneggiatori, registi e attori servirono soprattutto a regolamentare il sogno di massa e a ricondurlo nei recinti di ciò che è accettabile per il potere politico e la morale cristiana, nei suoi vari dettami. Ma anche quando, come al giorno d’oggi, si permetterà la presenza dell’eccesso questo sarà solamente il prodotto finto di una rappresentazione. Così come i Maneskin e il loro circo di insopportabili manierismi possono stare a Iggy Pop e ai suoi Stooges. Oppure The Walking Dead ai film di Romero e alle produzioni di storie di serie B di un cinema artigianale e ribelle soffocato dalle grandi e costosissime produzioni seriali e cinematografiche.

E’ un discorso tutto ancora da sviluppare questo scaturito dalla visione del film Babylon. Riguarda il desiderio, l’arte, il sogno: tre aspetti dell’attività umana che non possono avere limiti e regole che ne castrino la creatività fin dalle radici. Senza scomodare la psicoanalisi, basterebbe citare Leopardi che, nello Zibaldone di pensieri, si sofferma ripetutamente sulla naturale illimitatezza del desiderio oppure citare Dante e Boccaccio, con i loro eccessi nella scrittura opposti all’ordine e all’equilibrio del petrarchismo. Oppure, ancora, la lingua di Gadda contro quella di tanti scrittori di successo contemporanei. Non occorre essere obbligatoriamente dei punk per cogliere l’importanza dell’eccesso nella vita, nell’espressione artistica e nell’attività onirica. Conscia o inconscia che sia quest’ultima. Vale per gli eccessi narrativi di Philip José Farmer nei confronti di tanta vuota SF iper-tecnologica; vale per i due maggiori scrittori della letteratura francese del ‘900, Louis Ferdinand Céline e Marcel Proust, così distanti tra di loro eppure così eccessivi nell’uso della lingua e dei ricordi. Vale, infine, per i passaggi più visionari dei romanzi di Eynmerich messi a confronto con tanta vuota letteratura mainstream odierna.

E’ un discorso tutto ancora da sviluppare questo scaturito dalla visione del film Babylon. Riguarda il desiderio, l’arte, il sogno: tre aspetti dell’attività umana che non possono avere limiti e regole che ne castrino la creatività fin dalle radici. Senza scomodare la psicoanalisi, basterebbe citare Leopardi che, nello Zibaldone di pensieri, si sofferma ripetutamente sulla naturale illimitatezza del desiderio oppure citare Dante e Boccaccio, con i loro eccessi nella scrittura opposti all’ordine e all’equilibrio del petrarchismo. Oppure, ancora, la lingua di Gadda contro quella di tanti scrittori di successo contemporanei. Non occorre essere obbligatoriamente dei punk per cogliere l’importanza dell’eccesso nella vita, nell’espressione artistica e nell’attività onirica. Conscia o inconscia che sia quest’ultima. Vale per gli eccessi narrativi di Philip José Farmer nei confronti di tanta vuota SF iper-tecnologica; vale per i due maggiori scrittori della letteratura francese del ‘900, Louis Ferdinand Céline e Marcel Proust, così distanti tra di loro eppure così eccessivi nell’uso della lingua e dei ricordi. Vale, infine, per i passaggi più visionari dei romanzi di Eynmerich messi a confronto con tanta vuota letteratura mainstream odierna.