di Valentina Cabiale

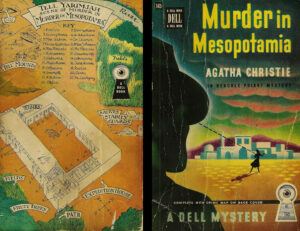

Louise Leidner, l’inafferrabile protagonista femminile di Non c’è più scampo di Agata Christie (Murder in Mesopotamia, 1936) presenta molte similarità con la Christie: ha un primo marito moralmente discutibile; in seconde nozze sposa un archeologo e si trova, in virtù del matrimonio, a confrontarsi con l’archeologia; è, in quella fase, una donna tra i trenta e i quarant’anni, dunque matura per gli standard della società europea degli anni Trenta.

Louise Leidner, l’inafferrabile protagonista femminile di Non c’è più scampo di Agata Christie (Murder in Mesopotamia, 1936) presenta molte similarità con la Christie: ha un primo marito moralmente discutibile; in seconde nozze sposa un archeologo e si trova, in virtù del matrimonio, a confrontarsi con l’archeologia; è, in quella fase, una donna tra i trenta e i quarant’anni, dunque matura per gli standard della società europea degli anni Trenta.

A differenza di Christie, che morì ultraottantenne nella sua casa di Cholsey, nell’Oxfordshire, Leidner viene uccisa dal marito professore con un colpo di macina in testa. Una macina antica in pietra, ritrovata nello scavo archeologico di Tell Yarimjah, nell’Iraq settentrionale, di cui il professore era direttore. L’uomo lega la macina a una corda e la lascia cadere da un terrazzo, a colpire in testa la moglie, uscita sul balcone della stanza sottostante. L’arma del delitto è un reperto archeologico – forse l’unico caso noto? – e l’omicidio è piuttosto improbabile. Un delitto in camera chiusa, un esercizio tipico per giallisti. “Il delitto è un’abitudine”, dichiara Poirot accorso in Mesopotamia. E infatti l’assassino, dopo la signora, uccide un’altra donna, che aveva intuito qualcosa.

Louise Leidner è intelligente, sensibile, colta, raffinata. Inspiegabilmente, però, non si accorge di aver sposato in seconde nozze il primo marito, dato per morto anni prima e con il quale forse il rapporto non era stato tanto intimo.

Lei ha una freddezza che nello stesso tempo placa e raggela.

“Per cominciare, era biondissima. Non era svedese come suo marito ma avrebbe potuto esserlo benissimo, come aspetto: aveva quel biondo nordico così raro. Non era giovanissima: fra i trenta e i quaranta, direi. Aveva un volto piuttosto teso e c’era, fra tutto quel biondo, qualche capello bianco. Ma gli occhi, gli occhi erano molto belli. Sono i soli occhi che io abbia visto di cui si potesse dire veramente che erano violetti: erano grandissimi e sottolineati da leggere occhiaie. La signora Leidner era molto esile e di aspetto fragile: se dicessi che aveva un’aria di profonda stanchezza e che al tempo stesso era molto vivace, potrebbe sembrare un controsenso, eppure questa è l’impressione che ne riportai…”

La storia è raccontata dalla signorina Amy Letheran, un’infermiera che il professor Leidner invita alla spedizione perchè si prenda cura della moglie in evidente stato di tensione e di tracollo di nervi. Letheran è una donna concreta, pratica, molto “agatachristiana” e del tutto disinteressata all’archeologia. “Non me ne intendo di archeologia, io, e non ci tengo a intendermene. Mi pare tempo perso, occuparsi di popoli e persone sepolti da millenni. Il signor Carey era solito dirmi che non avevo il ‘temperamento archeologico’, il che deve essere indubbiamente vero”. Capisce subito che Louise Leidner è, principalmente, una donna che si annoia. “Non è mica un’archeologa, lei, è solo la moglie di un archeologo. Le mancano i divertimenti e allora se li crea, a modo suo, scatenando i suoi compagni uno contro l’altro”. Una donna dalla quale tutti gli uomini sono affascinati; una allumeuse, come la definisce un personaggio femminile minore: una seduttrice che si compiace di provocare. Eppure il suo tormento è reale. Le ombre e la malinconia che traspaiono dai suoi occhi violetti non sono affettate. Leidner ha delle visioni (una mano senza braccia, una faccia gialla premuta contro la finestra), sente delle dita che ticchettano alla finestra. Ha paura di essere assassinata e racconta tutta la sua storia alla signorina Letheran. Nel 1918, a 20 anni, ha sposato Frederick Bosner, non sapendo che era una spia al soldo dei tedeschi. In seguito a una sua informazione, una nave passeggeri americana viene silurata provocando centinaia di morti e quando Louise lo scopre, confessa tutto al padre che lavora al Ministero della Guerra. Bosner viene fucilato, o così pare. Ma poi iniziano le lettere anonime, firmate Frederick; compaiono ogni volta che Louise si sta per risposare. Dopo molti anni riesce a convolare a nozze, senza troppe interferenze, con il professor Leidner. Si insospettisce ma non quanto dovrebbe. Non lo riconosce e probabilmente Bosner non era uno di quei tantissimi bambini che da piccoli avrebbero voluto fare gli archeologi; voleva fare la spia, poi è andata come andata e ha ripiegato.

Poirot comprende tutto con davvero pochi indizi e nel discorso finale, dove ricostruisce l’intero decorso dei fatti, afferma che aveva capito subito che quello che importava era comprendere che tipo di donna fosse stata la signora Leidner; quale fosse la personalità di questa donna bellissima che determinava un continuo stato di tensione.

In questa storia il ruolo di “moglie di” di Louise Leidner ha un peso fortissimo, è l’elemento che determina la sua vita travagliata e la sua morte inverosimile. È curioso che sia nata dalla penna di una scrittrice, una donna, che ha sovvertito la categoria diffusa e consueta della “moglie di”. Rispetto a lei il secondo marito Max Mallowan, per quanto sia uno dei più celebri archeologi del Novecento europeo, è infatti un “marito di”, figura decisamente di secondo piano rispetto alla Christie.

Christie e Mallowan si conobbero nel 1930, quando lei viaggiò a Baghdad e da lì a Ur, dove era in corso la settimana campagna di scavo diretta da Leonard Wooley e l’assistente di Wooley era per l’appunto Max Mallowan, di 14 anni più giovane della scrittrice già affermata. Galeotta fu Katharine Wooley, la moglie del direttore degli scavi, che chiese a Mallowan di fare da guida alla scrittrice. Si sposarono nell’autunno dello stesso anno e dopo Christie seguì il marito in molti scavi nel Vicino Oriente. Katharine Wooley fu, secondo alcuni, di ispirazione per il personaggio di Louise Leidner: si mostrò contraria, pare, al matrimonio e alla presenza costante di Christie a Ur. Mallowan, in effetti, rimase soltanto ancora un anno nel sito e poi cambiò scavo, ma la veridicità della rivalità tra le due donne è dubbia. D’altra parte si tende a paragonare Louise Leidner e Katharine Wooley, meno o per nulla i due uomini, Eric Leidner e Leonard Wooley, un confronto che porrebbe il secondo – celeberrimo archeologo britannico – in una luce assai inquietante. Ma Katharine in effetti per diversi particolari assomiglia alla coppia Agatha-Louise: il suo primo marito era morto suicida dopo sei mesi di matrimonio e in seconde nozze aveva sposato un archeologo, seguendolo e aiutandolo sugli scavi – come fece non tanto Louise, più dedita ad affascinare e conturbare, quanto la Christie, che aiutò Mallowan nelle varie attività della missione e in particolare nelle fotografie, nel restauro della ceramica e di altri oggetti, nell’etichettatura dei reperti (sul rapporto di Christie con l’archeologia: Agatha Christie and Archaeology, ed. Charlotte Truempler, London 1999). Anche in questo Agatha Christie è un’anomalia, per quegli anni. Se si guarda alla narrativa delle scoperte archeologiche, a quel modo di presentare l’archeologia come una sequenza di scoperte – dallo storico Civiltà sepolte di Ceram (1949) sino al recente Scavare nel passato di Andrea Augenti (2020, Carocci) – le donne mancano, a parte i casi più recenti in cui hanno iniziato a farle, le scoperte, come archeologhe. Con qualche interessante eccezione.

Heinrich Schliemann sposa Sophie Engastromenos nel 1869. Lui ha 47 anni; lei 17, è greca e di una bellezza classica e austera che corrisponde all’ideale greco e omerico da cui Schliemann è ossessionato. Si potrebbe dire che la sceglie per farne un’icona, come avverrà. Il 31 maggio 1873, nel terzo anno degli scavi a Troia, mentre sorveglia con la moglie gli scavi, Schliemann nota qualcosa: un grande oggetto di rame dalla forma strana e dietro di esso forse dell’oro. A quel punto prende la moglie per un braccio e le bisbiglia “Oro… congeda presto gli operai!”. Lei ha un’esitazione, di certo stanca per il troppo sole, e mormora “Ma…”, lui si impone: “Nessun ma, racconta loro quel che vuoi, di’ che solo ora mi sono ricordato che è il mio compleanno e voglio concedere loro un giorno di festa! Ma presto, presto!”. Schliemann delega alla moglie il compito più difficile e ingrato, quello di cacciare gli operai (non sappiamo quanti fossero, in quel momento, ma sappiamo che la missione disponeva di un centinaio di operai). Lui, nel frattempo, non si sa che faccia, probabilmente immagina le future glorie e non riesce neppure a procurarsi una cassetta o un cesto, perché quando gli operai se ne sono andati intima alla moglie di passargli il suo scialle rosso. Salta nella trincea di scavo e si mette a lavorare col coltello come un forsennato, lungo una pericolosissima sezione di scavo, sotto-scavando un muro di fortificazione a picco sulla sua testa. Onestamente scrive: “la visione di tanti oggetti di valore inestimabile mi rendeva folle di audacia e non pensavo al rischio”. La moglie regge lo scialle sopra al quale lui pone sopra oggetti di incomparabile valore. Il tesoro di Priamo! – in realtà no, ma questa è un’altra storia. Marito e moglie portano i tesori nella loro capanna di legno, osservano i meravigliosi gioielli. Heinrich si commuove, prende una collana, due orecchini, ne adorna la giovane moglie, la guarda e mormora “Elena!”.

Schliemann, al di là della patetica reificazione della moglie (al passato, per di più) destina a Sophia un ruolo attivo nel racconto del ritrovamento. La fotografia della donna a mezzo busto, volta di tre quarti, adorna dei gioielli di Troia, è una delle immagini più note della storia dell’archeologia. È anche un’immagine che rende bene l’ambiguità, la volontà di sopraffazione e di appropriazione culturale che l’archeologia di quegli anni, e non solo, ha spesso messo in atto. Appropriarsi di oggetti appartenuti ad altri, con la scusa di scoprirli. Farli propri, mentre li si mostra. Una messinscena, una rappresentazione, che necessita di una donna, perché un uomo – e un uomo di quel tempo – non si abbasserebbe a un contatto tanto ravvicinato con la materialità antica, scomparsa. Neppure uno come Schliemann che idolatrava l’ideale della grecità, ma solo se rimaneva nel ruolo del distaccato scopritore moderno.

Forse Schliemann avrà giocato a indossare la “maschera di Agamennone”, che qualche anno dopo ritroverà negli scavi di Micene: una foto di lui che indossa una maschera o una corona d’alloro in oro è però del tutto impensabile. Soltanto a una donna, subordinata per condizione naturale, si può chiedere di immedesimarsi tanto, di non curarsi di oltrepassare la linea che separa noi – maschi, bianchi, europei, archeologi – dagli altri.

Una donna che in quella circostanza non può sorridere, per tanti motivi. Anche perché non si tratta di una fotografia scattata a caldo, poche ore o giorni dopo il ritrovamento. L’icona è stata creata a tavolino in differita. La donna, infatti, a questo punto dobbiamo dirlo, non era presente al momento dello scavo. Niente cacciata degli operai, niente scialle rosso. Come rivelò lo stesso Schliemann in una lettera a Charles Newton, conservatore al British Museum, Sophia già a inizio maggio era ritornata nella casa di famiglia a causa della morte del padre; nella stessa lettera il magnanimo marito aggiunge che “dato che sto tentando di fare di lei un’archeologa, ho scritto nel mio libro che era presente e mi aveva aiutato a portare via il tesoro. L’ho fatto semplicemente per stimolarla e incoraggiarla poiché ha grandi capacità…” (David A. Traill, Schliemann e la verità perduta di Troia, p. 134). Cosa avrebbe fatto Sophia Engastromenos senza il paternalismo del marito. Cosa avremmo fatto tutte noi.

La narrazione della scoperta e l’icona hanno avuto una diffusione così ampia da entrare negli inconsci e chissà, probabilmente anche in quello di James Mellaart, archeologo inglese che sposa una donna greca e nel descrivere la sua grande scoperta archeologica, il controverso tesoro di Dorak in Turchia, circa 250 km a est di Troia (una scoperta forse mai avvenuta: ricostruisce la storia E. Giannichedda, Il tesoro di Dorak. Archeo inchiesta, Edipuglia 2023), ricorre a una donna: una donna avvenente, procace, che Mellaart avrebbe incontrato su un treno diretto a Smirne, in una data imprecisata a metà anni Cinquanta, e che indossava un braccialetto in oro massiccio d’aspetto antico (antico, preciserà Mellaart, quanto il tesoro di Schliemann scoperto a Troia, circa 2300 a.C.). Una donna allumeuse, di nome Anna Papastrati, che nessun altro sembra aver incontrato a parte Mellaart. Esistita o no, è il topos della donna giovane e bella che indossa gioielli antichi, un binomio che destabilizza e attrae, l’ideale di conquista perfetto per uomini che fondono i sogni di gloria con la conquista amorosa.

Queste donne (Louise Leidner, Sophia Engastromenos, Anna Papastrati), reali o di finzione, dai percorsi tangenti alle scoperte archeologiche, sono accomunate da una malinconia tenue e nostalgica, da una incompletezza di fondo, da contorni opachi intravisti dietro il riflesso di uno sguardo maschile che non è interessato a vederle per quello che sono. Una personalità malinconica, insoddisfatta e non del tutto completa – incompletabile – caratterizzano anche la recente versione cinematografica di Edith Pretty, la donna inglese alla quale si deve la scoperta della nave sepolta di Sutton Hoo, una ricchissima sepoltura anglosassone del VII secolo e uno dei ritrovamenti più importanti dell’archeologia europea. Dal padre Edith ereditò l’interesse per la storia e l’archeologia. Da ragazza visita Pompei, l’Egitto. Dopo la morte del marito, il colonnello Frank Pretty, nel 1934, si appassiona all’idea di intraprendere uno scavo archeologico per scoprire cosa nascondano i tumuli di terra disseminati nella sua proprietà nel Suffolk (Inghilterra orientale). Si consulta con esperti, contatta il museo di Ipswich, infine individua nella figura dell’archeologo amatore, ma esperto sul campo, Basil Brown, l’uomo giusto a cui affidare le ricerche. Nel 1939 sotto uno dei tumuli viene scoperta una nave integra, con al centro una tomba contenente uno dei corredi più ricchi del medioevo europeo (che Pretty donerà al British Museum).

La nave sepolta, uscito nel 2021 (The dig, regia di Simon Stone, con Carey Mullingan nel ruolo della protagonista) tratteggia con delicatezza e senza frastuono, con tutta la lentezza del quotidiano, un’avventura eccezionale alla vigilia della seconda guerra mondiale. Nel 1939 Edith Pretty aveva 56 anni, Basil Brown era più giovane di 5 anni. Dispiace che la liaison sentimentale tra i due non si realizzi, visto che il film qualche divagazione dalla realtà se la concede, sia mostrando Pretty decisamente più giovane e carina, sia indugiando sull’omosessualità di Stuart Piggot, noto archeologo preistorico, e sulla sua separazione dalla moglie che in realtà avvenne anni dopo rispetto allo scavo di Sutton Hoo. Il film ha però il merito di andare controcorrente rispetto alle narrazioni cinematografiche che usano l’archeologia come pretesto per improbabili avventure tra l’azione, il fantastico e l’horror, con protagonisti – uomini e donne – sempre piacioni e dalla battuta pronta. Edith Pretty si situa nella schiera di coloro che per qualche ragione non possono concedersi una pausa di felicità e si rifugiano in spazi e temporalità perduti, nel passato al riparo dalla durezza incomprensibile di quel che accade e sta per accadere. Una linea la cui principale eroina è Tess d’Urberville, che Thomas Hardy (il romanzo esce nel 1904) fa catturare a Stonehenge, mentre si riposa su uno dei monoliti crollato a terra. È a Stonehenge che Tess si ferma, esausta, è dove sceglie di interrompere la fuga, è l’ultimo luogo che vede prima della prigione e dell’esecuzione.

Per fortuna che dalla malinconia inglese ci salva Agatha Christie, che fu un’eccezione in tanti ambiti, icona della body positivity e con un marito famoso costretto a stare un passo indietro. Nella sua lunga e affascinante vita, non troppo sregolata, c’è da esserle grati soprattutto per un episodio di cui sappiamo pochissimo, di cui non ha raccontato nulla, mai, lei così generosa in scritti e in spunti autobiografici. La sera del 3 dicembre 1926 Agatha Christie si allontana in auto dalla sua abitazione alle porte di Londra e sparisce per 11 giorni. Verrà ritrovata in un lussuoso albergo dello Yorkshire, da dove sostanzialmente pare non si fosse mossa, stanza n. 105, registrata con il cognome dell’amante del marito. Il fatto noto è che Archibald, un affascinante funzionario dell’esercito britannico, aveva comunicato alla moglie Agatha l’intenzione di divorziare per sposare l’amante. La sera stessa lei è sparita. Il caso ha una grande risonanza in Inghilterra e dopo il ritrovamento Archibald decide di non divorziare. Il matrimonio fallirà definitivamente due anni dopo e nel 1930 Agatha sposerà Max Mallowan.

In quello iato, in quell’assenza inspiegabile forse vendicativa forse crudele (Agatha era madre di una bambina di 7 anni), in quel taglio netto (breve se considerato nell’arco di una vita ma profondo e ineludibile in un rapporto di coppia) c’è l’affermazione di un diritto alla sparizione, al silenzio, al non-essere più, c’è il rifiuto di quello che altri (molti uomini, parecchie donne) vedrebbero come un disonore, una vergogna, una ferita che deve essere esposta. C’è il diritto a non reggere, ad essere sopraffatti, a sentirsi di piombo e sprofondare. C’è una leggerezza che permette di uscire dal ruolo e dal genere. C’è quella normalità narrativamente sorprendente di cui ha scritto Umberto Eco (Kant e l’ornitorinco, Introduzione): una donna che trascorre i giorni di temporaneo ghosting a fare cruciverba, a ricamare e a leggere della sua sparizione sui giornali. È un’ovvietà e i risvolti possono essere infantili, ma se sei padrona della tua narrazione puoi anche sospenderla: 11 giorni di vuoto nel quale gli atomi continueranno a muoversi per inerzia, o perché c’è vento, e al termine, dopo l’interruzione, in uno spazio di nuovo condiviso, ricomporranno una figura dal perimetro incomprensibile ai più ma inevitabilmente un po’ più tuo.

Citazioni tratte da: A. Christie, Non c’è più scampo, Oscar Mondadori, ristampa 2007; H. Schliemann, La scoperta di Troia, Einaudi ristampa 1995.