L’immaginario dell’abolizionismo è stato fondamentale per la creazione di una certa visione del mondo. Riconoscere che il carcere non è altro che un mezzo attraverso il quale lo Stato esercita violenza sulle persone, senza raggiungere gli obbiettivi che si era prefissato -far diminuire i crimini- significa mettere in discussione i paradigmi di potere, violenza e sicurezza. Già all’inizio del ‘900 questa necessità si è fatta sentire negli Stati Uniti, dove la maggioranza relativa delle persone incarcerate erano soggetti razzializzati che non avevano commesso crimini. L’immaginario abolizionista diventa quindi una necessità soprattutto se consideriamo la vicinanza tra la violenza di stato e quella di genere: se sono le istituzioni stesse a non occuparsi del reinserimento delle persone nella società ma servono a punire il singolo allora significa che la violenza viene vista come isolata e non come problema sistemico. In questo modo, non si troveranno mai soluzioni a lungo termine alla violenza di genere.

L’immaginario dell’assenza di prigioni è fondamentale per pensare a una società che possa esistere senza la punizione dei singoli e questo sicuramente indica al movimento femminista la direzione da seguire, in un’ottica di lungo periodo. Octavia Butler scrive che “ne usciremo solo sognando, la nostra immaginazione deve travalicare ciò che è dato”. Quindi far spazio a idee che non sono abitabili, in uno spazio al margine del possibile. Pensare ad un mondo senza prigioni significa rivoluzionare la nostra visione dei singoli individui, il modo in cui vediamo l’educazione, la sicurezza, la disabilità, le identità sessuali, le persone povere e razzializzate: significa ridefinire completamente il mondo fuori dal sistema etero-patriarcale, razzista, capitalista.

Angela Davis sostiene che praticare l’abolizionismo significa lottare con l’idea che non possiamo semplicemente distruggere le prigioni, poiché non può essere una soluzione a breve termine. Pensare il contrario significa non vedere la complessità e la profondità della scelta dello Stato di punire gli individui che trasgrediscono le regole che lo stato stesso impone.

Proporre e costruire soluzioni alternative alla punizione significa agire in un contesto non normato statalmente che nell’immaginario dà i risultati di una nuova socializzazione inclusiva, ma nella realtà non è detto che questa venga compresa e accettata. Le realtà sociali, in particolar modo le reti contro la violenza di genere, hanno iniziato ad applicare una giustizia al di fuori da quella securitaria perché erano le stesse donne che si presentavamo agli sportelli a richiederla: questo però significa essere lasciate sole dallo stato.

Questa contraddizione tra il realizzabile e l’immaginario è fondamentale, secondo molte femministe, per trovare delle soluzioni alla violenza di genere. Non bisogna avere paura di abitare le linee di frattura delle teorie stesse perché il contrario significherebbe immobilismo, cosa impensabile quando si tratta di un problema come la violenza di genere. Ogni anno in Italia i casi di femminicidio sono centinaia, circa il 31% delle donne dichiara che nella propria vita ha subito una qualche tipologia di violenza fisica o sessuale ((Istat.it – Violenza Sulle Donne, n.d.)), ma sappiamo che sono molte di più quelle che non si rivolgono a nessuno e non lo dichiarano. Questa situazione richiede delle soluzioni a breve termine, ma non deve far dimenticare che la questione è più profonda perché radicata nella socializzazione e nella cultura e quindi solo un femminismo abolizionista che porta soluzioni e riflessioni sistemiche può andare a contrastare realmente la violenza di genere.

Il concetto di abolizionismo nasce negli Stati Uniti in relazione alla lotta contro lo schiavismo, solo successivamente si è cominciato a intendere come lotta per l’abolizione della pena di morte e dell’ergastolo. Dagli anni Settanta il movimento abolizionista lotta per una società senza carceri affinché si superi il concetto di pena e si consideri il “crimine” come un problema sociale. Cerca alternative trasformative e comunitarie, offrendo soluzioni alternative immediate e future per sostituire il sistema penale e abolire sistema carcerario e poliziesco.

È importante evidenziare che l’abolizionismo rappresenta un approccio, non un programma istantaneamente eseguibile. È una critica nei confronti del sistema penale esistente, proponendo un nuovo sistema fondato su principi differenti.

Il movimento anti-carcerario è di fondamentale importanza perché analizza un paradigma radicato nella nostra società tanto da essere proclamato l’unico sistema possibile e facendo dimenticare che il sistema carcerario-poliziesco esiste solo con la nascita della società moderna. Con l’illuminismo giuridico si comincia a dare una forma alla trasformazione culturale e sociale che stava accompagnando quella economica del sistema produttivo nella quale, per il bisogno sempre maggiore di lavoratori, i piccoli criminali vengono educati al lavoro per la produzione nazionale. “Questa nuova sensibilità punitiva sceglie al posto delle pene corporali, da un lato una corrispondenza tra il reato e la pena, tanto più grave il primo, tanto più lunga la seconda, e dall’altro la sperimentazione di forme di educazione e rieducazione ai nuovi modelli produttivi. Gli intellettuali, quindi, furono chiamati nell’individuazione del sistema penitenziario perfetto, capace di punire efficacemente”, scrivono Manconi e Anastasia in “Per l’abolizione del carcere”.

La lotta femminista esemplifica perfettamente il motivo per il quale la lotta abolizionista è necessaria: nel processo penale, un crimine viene interpretato come commesso da un individuo contro lo Stato (il querelante). In questa equazione, le sopravvissute alla violenza sono cancellate, relegate alla posizione di osservatrici in un processo gestito da professionisti (Roche, 2003). La criminalizzazione individua l’aggressore/perpetratore come unico problema, malato e isolato. In questa risposta, il presunto problema “scompare” come aberrazione in una società normativa altrimenti “non violenta”. La risposta dello Stato alla violenza è unidirezionale, retributiva e disinteressata a valutarne le cause profonde. Le pene detentive per violenza intima contribuiscono a popolare le carceri con una demografia iper-inflazionata di persone e donne nere, aumentando la loro esposizione a un’istituzione investita nella pratica della violenza (Richie, 1999; Sudbury, 2005).

Il movimento transfemminista nero quindi si è appropriato di questa lotta e l’ha fatta diventare un caposaldo. Questo perché non può esistere un femminismo inclusivo che non si ponga anche l’obbiettivo di distruggere il sistema carcerario perché esso esemplifica a violenza di genere in una struttura statale. Nel 1998 la conferenza “Criminal resistence beyond the prison industrial complex” infatti, comincia a pretendere che il femminismo sia abolizionista altrimenti deve essere considerato queer e trans escludente.

Abolizionismo femminista però non significa assenza, ma organizzazione e costruzione pratica di una trasformazione della società dalle sue fondamenta: per rendere le prigioni e la polizia obsolete è necessario che la società sia riplasmata. Se la de-carcerizzazione è la strategia generale, bisogna cercare di immaginare un continuum di alternative alla detenzione: la demilitarizzazione delle scuole, la rivitalizzazione dell’istruzione a tutti i livelli, un sistema sanitario che fornisca a tutti cure fisiche e mentali gratuite e un sistema giudiziario basato sulla riparazione e sulla riconciliazione piuttosto che sulla punizione e sulla vendetta. Piuttosto che cercare di immaginare un’unica alternativa all’attuale sistema di incarcerazione, potremmo immaginare una serie di alternative che richiederanno trasformazioni radicali di molti aspetti della nostra società. Le alternative che non affrontano il razzismo, il dominio maschile, l’omofobia, i pregiudizi di classe e altre strutture di dominio non porteranno, in ultima analisi, alla de-carcerizzazione e non faranno avanzare l’obiettivo dell’abolizione (Davis, 2003).

Du Bois scriveva sull’antischiavismo, e poi traslato abolizionismo alcuni punti chiave: riportare la voce di chi ha subito; smantellare le istituzioni che causano la morte sociale e civile; estendere la de-carcerazione a tutti gli apparati di oppressione; collegare l’abolizionismo al capitalismo razziale.

Vediamo quindi che lottare contro il sistema carcerario significa riconoscere le cause insite nella società che producono la violenza di genere, svincolare il crimine alla pena e parlare quindi di persone criminalizzate e non criminali.

Il movimento principale contro il sistema carcerario ha attirato certamente l’attenzione sulle gravi conseguenze della criminalizzazione e sulla crescita dell’industria delle prigioni. Tuttavia, questo movimento non ha sempre affrontato in modo sistematico le questioni di genere e sessualità nelle sue analisi e attività organizzative, il che ha portato a una risposta insufficiente rispetto alle esigenze delle persone soggette a violenza domestica e sessuale. Questo è accaduto per diverse ragioni:

1. Gli attivisti che si concentrano sulla riforma delle prigioni e sulla responsabilità delle forze dell’ordine tendono a enfatizzare il ruolo delle persone nere come principali vittime della violenza da parte dello Stato, trascurando spesso le donne detenute e le vittime di brutalità poliziesca. Questo ha portato a un’insufficiente considerazione del fatto che le donne subiscono la stessa violenza statale degli uomini, ad esempio, nelle situazioni in cui vengono violate da agenti dell’immigrazione o guardie carcerarie.

2. Il movimento contro le prigioni non ha affrontato adeguatamente le strategie per affrontare la violenza quotidiana che le donne affrontano nella loro vita, come le molestie per strada, le molestie sessuali sul lavoro, gli stupri e gli abusi da parte del partner. Questa mancanza di attenzione ha fatto sentire molte donne escluse dal movimento, che non ha cercato alleanze con il movimento contro la violenza di genere, trasmettendo il messaggio che la liberazione delle comunità può avvenire senza garantire il benessere e la sicurezza delle donne.

3. Il movimento anti-prigione ha trascurato le forme di violenza statale subite dalle comunità lesbiche, gay, bisessuali, asessuali e trans. Queste sono spesso esposte alla brutalità e alla criminalizzazione delle forze dell’ordine. I detenuti LGBTQIA+ affrontano la negazione dei loro diritti umani fondamentali, come il diritto alle visite dei partner dello stesso sesso, e subiscono persecuzioni per rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso in carcere.

4. Anche se gli abolizionisti delle carceri hanno giustamente sottolineato che gli stupratori rappresentano solo una piccola parte della popolazione carceraria, non hanno fornito una risposta chiara su come gestire questi casi. Questa incapacità di rispondere a questa domanda è stata interpretata da molti attivisti contro la violenza di genere come una mancanza di interesse per la sicurezza delle donne.

5. Le alternative all’incarcerazione sviluppate dagli attivisti anti-prigione spesso non hanno garantito un adeguato meccanismo di sicurezza e responsabilità per le sopravvissute alla violenza domestica e sessuale. Queste alternative, spesso basate su una visione idealizzata delle comunità, non hanno ancora dimostrato la loro capacità di proteggere donne e bambini o di affrontare seriamente il sessismo e l’omofobia che possono persistere al loro interno.

Per questo l’abolizionismo non è bastevole se non è intersecato al movimento femminista: “Cerchiamo di costruire movimenti che non solo pongano fine alla violenza, ma che creino una società basata sulla libertà radicale, sulla responsabilità reciproca e sulla reciprocità appassionata. In questa società, la sicurezza non sarà basata sulla violenza o sulla minaccia della violenza, ma si baseranno su un impegno collettivo per garantire la sopravvivenza e la cura di tutti i popoli”.

La società occidentale ha privatizzato, circoscritto e dislocato la violenza al potere e identificato l’ordine sociale con la sicurezza e la libertà dando l’immagine di sé come moderata, mite e conciliante.

Quando lo Stato entra in scena come “alleato” del movimento antiviolenza, l’onnipresenza della violenza viene ignorata, permettendo allo Stato di eludere il controllo e la responsabilità per il suo ruolo nella pianificazione e nel dispiegamento di innumerevoli forme di violenza contro donne nere, migranti, persone queer e trans. Rimangono incontrastate le politiche che favoriscono la militarizzazione delle frontiere o la criminalizzazione dei migranti perché sono inquadrate al di fuori della logica individualizzante delle nozioni di violenza privatizzata che non tengono conto dello Stato come agente di violenza. Di conseguenza, la narrazione della violenza privatizzata permette alle politiche dannose e pericolose sponsorizzate dallo Stato di essere etichettate e accettate come potenziali rimedi alla violenza. Una risposta alla violenza di genere incentrata sullo Stato promuove la falsità che lo Stato sia un protettore.

Se le cause della violenza esistono dentro la nostra società così come si è costruita allora la risposta agli abusi e alla violenza di genere non potrà fermarsi ad essere una punizione individuale perché da un lato non contribuirà a rendere a società più sicura, dall’altro porterà l’individuo coinvolto a non compiere un processo di trasformazione per ciò che ha compiuto, “il carcere è organizzato principalmente ed essenzialmente per l’esclusione punitiva attraverso il contenimento disciplinare. L’essenza del carcere è la sua logica carceraria, che inevitabilmente erode, se non sovverte, tutti i tentativi di terapia, riabilitazione o sviluppo umano (Brenzel 1980; Carlen e Tombs 2006, 340; Freedman 1984, 89-142; Rafter 1990, 74-82).

“La criminalità e la pena detentiva non riescono a trasformare le persone e le comunità coinvolte; al contrario, feriscono l’agency di una comunità e quindi la sua capacità di trasformazione sociale. L’affidarsi alle risposte della giustizia penale impedisce la nostra creatività e la possibilità di realizzare una profonda trasformazione sociale alle radici della violenza. La responsabilità comunitaria elimina l’inganno della nostra attuale dipendenza dalle forze dell’ordine e dalle carceri. Quando la pratichiamo, ci viene ricordato che siamo tutti coinvolti nella violenza che si verifica nelle nostre comunità. Viviamo, respiriamo, esistiamo e contribuiamo a creare comunità sature di stupri e violenze. Siamo tutti coinvolti e apprendiamo, modelliamo, ignoriamo e promuoviamo la violenza in modo consapevole o inconsapevole, anche se contemporaneamente sopravviviamo ad essa. La struttura sociale è insita nelle nostre azioni e relazioni, che a loro volta riflettono modelli di socialità della violenza” (Davis, 2003; Das, 2007).

Il femminismo carcerario non porta quindi a maggior sicurezza o giustizia, ma maggiore criminalizzazione a danni dei gruppi marginalizzati.

Distinguere il femminismo neoliberale da uno radicale è di fondamentale importanza, ma è una prospettiva del femminismo bianco, dividere il femminismo nella corrente di abolizionista e carcerario permette di distinguere un tipo di femminismo che vuole essere de-coloniale e si prospetta di avanzare verso a una maggiore consapevolezza dell’influenza del razzismo e capitalismo e quindi intrinsecamente radicale e non neoliberale da uno che invece non lo è.

Considerare come sistemiche le cause degli stupri e della violenza di genere significa riconoscere che qualsiasi risposta che non fa fare un avanzamento alla comunità non sarà efficace; considerare le persone razzializzate, queer e trans come persone criminalizzate permette di fare un avanzamento nei termini in cui consideriamo il carcere e la polizia come braccio armato di uno Stato che protegge solo chi produce un guadagno per la società, una sicurezza fittizia che criminalizza e ghettizza le classi subalterne anziché promuovere un miglioramento della qualità di vita tramite finanziamenti a beni essenziali come case, sanità e trasporti gratuiti.

Sostenere un femminismo non abolizionista significa credere nella punizione dei singoli che verrà applicata dallo Stato che, come già citato, criminalizzando alcune fasce di persone, si rivolgerà con pene più severe a chi è già discriminato e non porterà a un cambiamento sistemico.

Sostenere un femminismo non abolizionista significa trattare le donne sopravvissute come danneggiate per sempre patologizzando e disumanizzando gli aggressori, mistifica la rete di relazioni all’interno della quale si verifica il danno. In questo modo, le attuali risposte della giustizia penale oscurano i modi in cui le norme e le pratiche sociali, così come gli stessi interventi delle forze dell’ordine, producono e contribuiscono al potenziale di violenza.

Essere contro carcere e polizia per il femminismo significa ascoltare e apprendere dal femminismo de-coloniale e nero. Provare a creare una rete di giustizia trasformativa comunitaria significa agire in modo non individuale, considerare le persone non come “mostri”, ma come figli di una cultura che ha socializzato ad alcuni comportamenti e riconoscere la natura sistemica del patriarcato.

Un ulteriore motivo per il quale il femminismo deve opporsi alla pena detentiva è perché la prigione è quasi letteralmente una forma di violenza di genere.

Monica Cosby, una delle organizzatrici di Moms United Against Violence and Incarceration lo dimostra con dei parallelismi tra i due tipi di violenza:

Considerando questi aspetti, pensare che lo Stato possa agire contro la violenza di genere è antitetico perché non farà solo altro che perpetrare gli stessi meccanismi e modalità con la quale la violenza di genere agisce. Immaginare e creare un altro modo è quindi necessario se si vuole uscire da una pratica di violenza.

Soluzioni femministe alternative al carcere: pratiche di accountability

Definire e volere una giustizia che non implichi il carcere non significa non pensare alla giustizia, ma significa pretendere una giustizia collettiva che non vada solo a punire la singola persona e che abbia un effettivo cambiamento anche sulla comunità di riferimento della persona che ha compiuto l’abuso. Questo però non è ancora bastevole, perché serve un cambiamento della società dalle basi se consideriamo il problema come sistemico.

Riconoscere il problema come sistemico significa che riguarda tutta la società nel suo complesso e tutti gli individui nel loro complesso sistema di essere viventi, nessuno si può tirare indietro.

Adottare questo cambiamento sistemico è quindi necessario, ma la risposta non può essere solamente quella di una radicale rivoluzione dei sistemi di potere e dell’educazione perché così non si starebbe dando una risposta immediata alla violenza ma solo una cornice.

L’istituzione carceraria, scrive Davis, non deve essere vista semplicemente come una prigione, ma come un prodotto di rapporti sociali, economici e culturali che vanno ben oltre la condotta criminale individuale. William Du Bois parla del sistema capitalista e di razzismo come capitalismo razziale e Davis trova il nesso tra questo e il boom di costruzioni di carceri negli anni Ottanta e Novanta negli Stati Uniti, vedendo le prigioni in continuum con l’eredità della schiavitù. L’aumento in questi anni del 78% della popolazione carceraria, secondo i dati fortini dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, è dovuto principalmente alle leggi varate per criminalizzare l’utilizzo e lo spaccio di droga che con il razzismo sistemico va a colpire soprattutto le persone nere e con le leggi per una maggiore “sicurezza pubblica” che impone pene fisse per determinati reati, anche se non violenti.

I movimenti femministi abolizionisti statunitensi, proprio per la loro storia di schiavitù hanno pensato e prodotto modi alternativi all’incarcerazione punitiva per reagire e contrastare la violenza interpersonale e di genere. Alcuni metodi che sono stati delineati basati sulla comunità sono:

– strategie di responsabilità comunitaria di Sista II Sista (Smith, 2005),

– Communities Against Rape and Abuse (CARA, 2006)

– Incite! Women of Color against Violence (Incite! 2005; 2006)

– il quadro di giustizia trasformativa di Generation Five (2007)

– il modello di contesto culturale dell’Institute for Family Services (Almeida e Durkin, 1999)

– gli approcci di terapia narrativa del Dulwich Centre (2002)

– il lavoro di giustizia riparativa di Joan Pennell e Gale Burford (2002)

– la pratica della community accountability di Philly Stands Up

– le Harm Free Zone avviate da un collettivo guidato da Critical Resistance a New York

Analizzando questi approcci di giustizia trasformativa basati sull’accountability comunitaria si capisce come tutti abbiano come focus il cambiamento non della persona che ha compiuto una violenza ma della comunità che gli sta vicino, perché se un uomo commette una violenza la responsabilità va indaga nei processi che sono avvenuti dentro la comunità di riferimento.

Il processo di togliere completamente il focus sul responsabile tanto da non usare parole come “sex offender”, ma “persona che ha compiuto del male” serve proprio perché gli abusi sono così stigmatizzati anche da chi li compie che fa sì che non si avrebbe una reale trasformazione comunitaria che abbia la sua centralità nella cura della persona che ha subito.

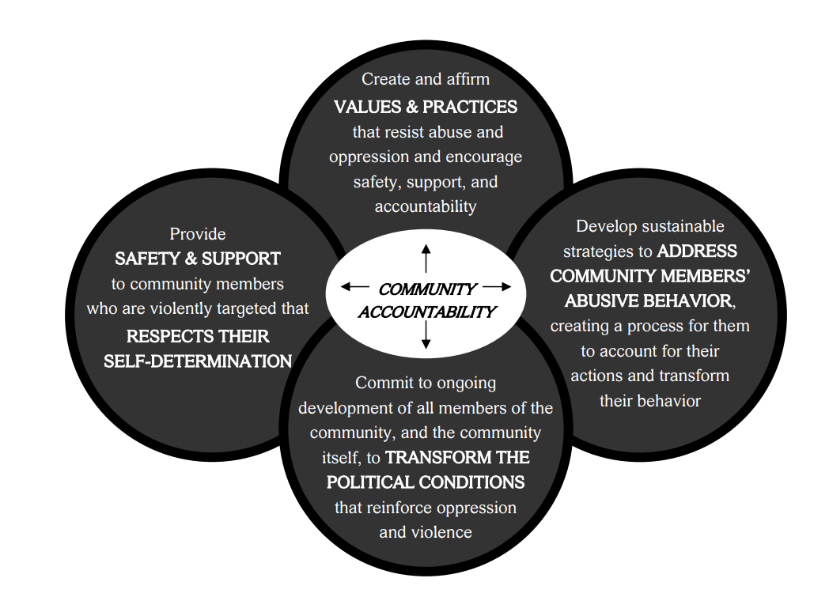

La parola “comunità” riconosce che non sono solo gli individui a essere colpiti dalla violenza, ma anche le comunità. La violenza interpersonale non è solo un problema individuale, ma anche comunitario. La parola “accountability” indica l’idea di responsabilizzazione ovvero la capacità di riconoscere, porre fine e assumersi la responsabilità della violenza. Di solito si pensa che sia la persona che fa del male a dover rispondere della violenza. La responsabilità comunitaria significa anche che le comunità sono responsabili per aver talvolta ignorato, minimizzato o addirittura incoraggiato la violenza. Le comunità devono quindi riconoscere, porre fine alla violenza e assumersene la responsabilità, diventando più consapevoli, abili e disposte ad agire per intervenire sulla violenza e per sostenere le norme e le condizioni sociali che impediscono la violenza in primo luogo.

Così come l’abolizione del carcere è più di un progetto anti-prigione, la responsabilità comunitaria è più di un progetto antiviolenza. È un progetto di liberazione che crea il potenziale e lo spazio per una trasformazione radicale autonoma nelle vite e nelle comunità, cercando di trasformare le radici della violenza. La criminalità e la pena detentiva non riescono a trasformare le persone e le comunità coinvolte; al contrario, feriscono l’agency di una comunità e quindi la sua capacità di trasformazione sociale. L’affidarsi alle risposte della giustizia penale impedisce la nostra creatività e la possibilità di realizzare.

Il modello di responsabilità del CARA sottolinea la necessità di umanizzare tutti i soggetti coinvolti, piuttosto che disumanizzarli, perché “se ci separiamo dai colpevoli stigmatizzandoli, allora non riusciamo a vedere come abbiamo contribuito alle condizioni che permettono la violenza” (Oropeza, 2005; CARA, 2006).

La responsabilizzazione si intende a più livelli: il primo e più importante è quello dei singoli aggressori, a partire dalle sue relazioni più strette, che condizionano il modo di vivere. Prendersi la responsabilità di aver fatto del male anche verso queste persone serve perché da un lato si dà la possibilità di una vera trasformazione e dall’altro le persone con cui si ha un rapporto primario possono aiutare nei momenti più difficili e controllare a lungo termine il processo, a patto che anche esse entrino in un processo di trasformazione e consapevolezza.

Il secondo livello è quello della comunità in generale, ovvero far rendere conto che la violenza non è mai solo responsabilità del singolo, ma anche del clima favorevole che si crea attorno alla comunità di riferimento (ad esempio, la cultura dello stupro). Infine c’è la società con le sue istituzioni sociali violente, coloniali, suprematiste bianche e etero patriarcali che sono coinvolte primariamente alla violenza di genere.

CARA (Communities Against Rape and Abuse) ha stilato una lista di dieci punti da considerare quando si inizia un processo di responsabilizzazione comunitaria. Questi poi vanno riadattati a seconda della comunità a cui si fa riferimento, ma possono essere utilizzati anche all’esterno di essa, per costruire reti che utilizzano metodi trasformativi.

1. Riconoscere l’umanità di tutti i soggetti coinvolti. È fondamentale per le persone che organizzano il processo di accountability riconoscere l’umanità di chi ha compiuto del male perché la disumanizzazione dell’aggressore compromette il processo di responsabilizzazione dell’intera comunità. Se si separano dagli aggressori stigmatizzandoli, non si riesce a capire come abbiano contribuito alle condizioni che permettono la violenza.

2. Dare priorità all’autodeterminazione del sopravvissuto. Quando una persona subisce una violenza sessuale, l’autodeterminazione è profondamente minata. Pertanto, i valori e i bisogni della sopravvissuta devono essere considerati prioritari, riconosciuti e rispettati. Per alcuni sopravvissuti può essere utile che amici o persone esterne alla comunità aiutino a valutare e facilitare il processo con la comunità. Per promuovere una responsabilità esplicita e condivisa, il sopravvissuto e la comunità possono anche negoziare e comunicare i limiti e i confini dei ruoli che sono disposti a svolgere e assicurarsi che gli altri svolgano i loro ruoli in base a chiare aspettative e obiettivi.

3. Identificare un piano per la sicurezza e il supporto della sopravvissuta e alle altre persone della comunità. Il piano di sicurezza serve anche per pensare in modo critico che il processo di responsabilizzazione della comunità e degli organizzatori del processo che ne fanno parte. L’organizzazione per la responsabilità non dovrebbe riguardare solo lo sviluppo di una strategia per affrontare il comportamento dell’aggressore, ma anche la creazione di uno spazio amorevole per la costruzione di una comunità e di una vera cura per gli altri.

4. Considerare le potenziali conseguenze della strategia. Rendere qualcuno responsabile di una violenza è difficile e le potenziali risposte da parte di questa possono essere diverse. La strategia non è intesa a scoraggiare il processo, ma a garantire che gli organizzatori siano attenti a pianificare i possibili risultati. Il primo piano potrebbe dover essere spostato, modificato e aggiustato in corso d’opera.

5. Organizzarsi collettivamente. Non essere soli può aiutare a rimanere fedeli ai principi che si sono decisi collettivamente; inoltre, l’organizzazione collettiva facilita la costruzione di una forte comunità che mina l’isolamento e aiuta a prevenire future violenze.

6. Assicurarsi che tutti i membri dell’organizzazione del processo di responsabilità siano sulla stessa pagina con la loro analisi politica della violenza. A volte i membri di una comunità che si organizza per la responsabilità non lavorano con la stessa definizione di “stupro”, con la stessa comprensione di concetti come “consenso” o “credibilità”, o con lo stesso presupposto che lo stupro sia una manifestazione di oppressione

7. Essere chiari e specifici sugli obbiettivi in termini di responsabilità. Determinare in modo concreto e specifico cosa il gruppo chiede all’aggressore spinge il gruppo a rendere conto se il processo sta funzionando. La comunità dove si agisce per costruire non è quella in cui una persona viene per sempre stigmatizzata come un “mostro”, indipendentemente da ciò che fa per trasformarsi, ma una comunità in cui una persona ha l’opportunità di fornire una riparazione per il danno che ha fatto.

8. Comunicare all’aggressore le analisi e le richiese che si producono. Affermare pubblicamente che la persona ha fatto del male ad un’altra, insistere sul fatto che deve essere responsabile dell’atto e convincere gli altri membri della comunità ad essere alleati del processo possono essere aspetti importanti del piano di responsabilità, ma sono solo l’inizio di qualsiasi piano. La “pubblica vergogna” non è la fine di un processo di responsabilizzazione.

9. Considerare l’aiuto di amici, familiari e persone vicine all’aggressore. La famiglia e gli amici possono essere indispensabili per definire un piano di responsabilità perché hanno più credibilità nei confronti dell’aggressore. È più difficile rifiutare la responsabilità se la richiesta arriva da parte di persone a cui tiene e questo può costringere la comunità dell’aggressore a riflettere criticamente sui propri valori e sulle norme culturali. Inoltre, la partecipazione delle persone più vicine all’aggressore garantisce il rispetto a lungo termine del piano di responsabilità.

10. Il processo di responsabilizzazione dura per un lungo periodo. La responsabilità è un processo, non una meta. La violenza di genere avviene per delle cause che sono sistemiche della nostra società e per questo riconoscerle è complesso.

Nel trattamento della persona che ha subito la violenza ci sono poi alcuni principi fondamentali come la “solidarietà parziale”. Questo approccio significa dare alla persona l’ascolto incondizionato, riconoscendo l’aspetto sia umano che politico del suo racconto. Questo approccio pone quindi completa autonomia e potere decisionale nelle mani della persona che ha subito mettendo al centro i suoi bisogni.

Applicando queste linee guida nel modo più opportuno in base al caso si avranno un gruppo di gestione della violenza che insieme alla persona che ha subito stabilirà tempi e modalità per cui confrontarsi con la persona che ha fatto del male, con i suoi affetti e la sua comunità per stabilire un processo di responsabilizzazione a tre livelli. Serve un gruppo di supporto per la persona che ha subito che sappia stare accanto perché non è facile sopportare oltre la violenza anche la sua gestione, e un gruppo di contatto con la persona che ha fatto del male per aiutarla nel suo cambiamento psicologico e di azione e per tenere contatto anche nel lungo periodo: entrambi i gruppi devono contenere persone fidate.

Non bisogna dimenticare, secondo il community accountability di CARA, che il processo di responsabilizzazione è un atto amorevole e che la componente umana è necessaria per non far sentire la persona che ha subito sola e che quello che sta compiendo è necessario nonostante i suoi grandi sforzi che possono sembrare invani in un mondo in cui viene considerata come risposta alla violenza di genere o il silenzio o lo Stato.

Un processo alternativo al carcere e alla polizia per le violenze di genere è una strada praticabile, ma soprattutto è quella auspicabile per un femminismo che intende essere inclusivo e intersezionale: vedere le origini della violenza, produrre un’alternativa alla punizione patriarcale-capitalista, andare oltre il concetto di individualità e trasformare le comunità per diventare libere dalla violenza.

Pensare che l’abolizionismo si possa basare esclusivamente sulla distruzione del sistema carcerario e poliziesco è però, come dice Davis, una stortura del pensiero abolizionista non femminista. Il sistema carcerario esiste perché sostenuto dal sistema capitalista con le sue istituzioni, non si può quindi pensare di distruggere le prigioni senza aver rivoluzionato anche la società, senza trasformare radicalmente le comunità nel loro modo di vivere, senza mettere in discussione la sacralità del corpo di un individuo come se esso fosse esente da influenze esterne. Ripensare radicalmente l’individualità consente di immaginare forme alternative di vivere dentro le comunità e significa che le azioni che compiamo non sono frutto solo di una nostra interiorità, ma provengono da socializzazioni primarie e secondarie, dai gruppi di appartenenza con cui ci rapportiamo, dalle istituzionali territoriali e statali ecc. Se le azioni che noi compiamo dipendono da così tanti fattori allora è impensabile che il processo, punitivo o meno, sia rivolto solo verso la persona che ha compiuto del male e non verso tutta la sua comunità.

Bisogna ricorda però che qualsiasi metodo di giustizia trasformativa comunitaria va contro il sistema di giustizia statale e quindi non è praticabile attualmente su larga scala senza che prima si sia distrutto il sistema statuale patriarcale e capitalista. Come scrive INCITE! network di radical feminists of color, “è impossibile affrontare seriamente la violenza sessuale/domestica all’interno delle comunità razzializzate senza affrontare quelle strutture più ampi di violenza, come il militarismo, gli attacchi ai diritti dei migranti e ai diritti dei nativi, la proliferazione delle carceri, il neo-colonialismo economico e l’industria medico assicurativa”.

Abitare la contraddizione di dover dare risposte concrete urgenti ad un problema la cui soluzione sarebbe abolire dei sistemi in cui viviamo significa riuscire a trovare modi per applicare metodi di giustizia trasformativa comunitari perché è l’unico modo per trasformare comunità dopo comunità e renderle libere dalla violenza. Significa inoltre sapere che non si riuscirà mai a ottenere un cambiamento sistemico senza lottare per la distruzione del sistema patriarcale-razziale-capitalista e con questi il sistema penale-poliziesco-carcerario.

Significa anche che la ricerca accademica sulla violenza di genere e sugli interventi antiviolenza, come scrive Richie, ha seguito i flussi di finanziamento emersi dalle riforme legislative, meno interessate alla giustizia sociale che ai servizi sociali, all’applicazione della legge e alla spiegazione dei comportamenti individuali. L’enfasi era posta sulla creazione di conclusioni generalizzate che, nel migliore dei casi, si concentravano sul genere come categoria unificante, ma non tenevano conto in modo molto efficace delle differenze di razza, classe, età o altro. Da questa prospettiva accademica conservatrice, le donne povere che vengono stuprate, le lesbiche che vengono molestate e le donne maltrattate che infrangono la legge sono intese come “casi preoccupanti” o “incidenze isolate” piuttosto che come fenomeni sociali legati a forme di disuguaglianza strutturale che vanno oltre il genere.

Riuscire a inquadrare tutti questi fenomeni dando una prospettiva che navighi nella contraddizione di richiedere obbiettivi diversi che propongono anche modi di agire profondamenti differenti significa sapere in precedenza che le azioni staranno sempre in un terreno fragile ma necessario.

Non bisogna avere paura di essere e stare in spazi oscuri dove il mutualismo trasformativo, le richieste riformative, la distruzione del sistema capitalista-patriarcale-razzista-carcerario e l’utilizzo delle stesse istituzioni carcerarie si compenetrano a vicenda, ma abitarle e volerle con passione e amore, contrariamente a quello che vorrebbe la logica razionalista e illuminista.