di Sandro Moiso

Andrea Gobetti, Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle. Memorie di un esploratore ottimista e ribelle, Società Editrice Milanese 2020, pp. 200, 16,00 euro

Andrea Gobetti, Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle. Memorie di un esploratore ottimista e ribelle, Società Editrice Milanese 2020, pp. 200, 16,00 euro

Si potrebbe affermare che l’avventura in sé non esiste. Infatti ciò che si può definire come tale da parte di alcuni, da parte di altri potrebbe essere dipinta come casualità, disgrazia, conquista, evento, sfortuna o fortuna. D’altra parte non bisogna mai dimenticare che i più classici avventurieri del XVI, XVII e XVIII secolo amarono spesso definirsi come gentiluomini di fortuna. Motivo per cui è lecito pensare che questa esista soprattutto negli occhi di chi guarda al mondo come a un gioco o a una sfida.

Un gioco da bambini, o da uomini e donne che dei bambini non vogliono perdere lo sguardo. Ben distante da quello di coloro che sono invece affascinati dalle utilitaristiche tentazioni legate alla conquista, al dominio, al denaro, al potere. L’avventuriero è così, da sempre, una sorta di suonatore Jones cui, purtroppo, troppo spesso altri si sono accodati per trarre profitto, fama o successo dalle sue imprese.

Chi cerca l’avventura, di solito, esplora nuove possibilità e chi esplora, in fin dei conti, cerca prima di tutto l’avventura. Così luoghi dell’avventura possono essere individuati tanto nelle giungle delle Filippine quanto nelle valli e nelle grotte piemontesi. Illuminati dal sole del nuovo mattino o sprofondati nel buio del tempo geologico del mondo infero esplorato dagli speleologi, ben diversamente scandito e percepito da quello vissuto in superficie.

Andrea Gobetti, novello Salgari dell’avventura moderna, si è sempre mosso tra luce ed ombra, tra pareti verticali da affrontare con vertiginose salite e orridi e pozzi, sul cui fondo non arriverà mai la luce del sole, in cui sprofondare per ri/trovare ciò che la luce del giorno non può nemmeno immaginare. A differenziarlo da Salgari, che come lui visse molti anni della sua vita in prossimità delle colline torinesi, è però il fatto che mentre il padre di Sandokan e del Corsaro Nero visse le sue avventure soltanto attraverso gli occhi dell’immaginazione (e numerosi atlanti squadernati sul tavolo di lavoro), Andrea ha pienamente vissuto ciò che racconta, non importa se ogni tanto con il tono canzonatorio e spaccone dei tall tale che hanno sempre caratterizzato le narrazioni della letteratura e del folklore della frontiera americana.

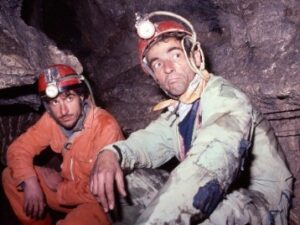

Speleologo, alpinista, scrittore ed esploratore dei confini reali e immaginari del mondo, l’autore (classe 1952) del testo pubblicato dalla Società Editrice Milanese vive da molti anni in Lucchesia. Nel corso di un’esperienza più che cinquantennale ha conosciuto personaggi straordinari, ha fatto parte dei giovani arrampicatori ispirati dall’amico Giampiero Motti, teorico visionario del “nuovo mattino” ispirato dall’arrampicata californiana e da una diversa interpretazione della Montagna e della Natura; ha percorso abissi ritenuti insondabili ed è stato autore di numerose pubblicazioni e collaboratore nella realizzazione di vari documentari1.

Soprattutto, anche quando in gioventù è stato attivo in una delle formazioni più agguerrite e vituperate della sinistra extra-parlamentare, è sempre stato prima di tutto un militante dell’avventura e del sogno. Un’avventura e un sogno che richiedevano coraggio, ma anche elementi onirici e di autentica estasi, che una volta perduti avrebbero trasformato l’azione dirompente in mera archeopolitica, adatta soltanto ad amministrare l’esistente2. Un’esperienza di cui rimangono tracce significative, sotto forma di ricordi, anche nell’ultimo libro.

Se il titolo di quest’ultima opera offre già motivo di riflessione al lettore in quel guardar le stelle dal fondo di un pozzo, anche la prima opera edita di Andrea Gobetti portava con sé più di una promessa: Una frontiera da immaginare3. Ma quella frontiera, che all’epoca l’autore situava soprattutto tra le cime e le grotte del massiccio del Marguareis, nelle Alpi piemontesi, nel corso degli anni si è allargata e allontanata di un bel po’. Sia verso l’esterno “geografico”, sia in direzione di quell’inner space che è inseparabile da qualsiasi discorso sul sogno e l’avventura moderna.

Se scendi sottoterra, benché vivo e vegeto, subito alcune strane novità ti saltano agli occhi e anche addosso […] Nel buio scopri alcune curiose trasparenze.

La più nota è detta “Guarda la stella dal fondo del pozzo”, distaccati dalle luci del mondo e vedrai più lontano di quanto la massa degli abbagliati per vocazione non voglia né possa immaginare.

Un’altra trasparenza di quel buio primordiale scioglie il velo del tempo, ci mostra reale e presente una parte del mondo rimasta uguale a se stessa da migliaia se non milioni di anni. Nelle grotte il tempo non è più quel mostro furioso che in superficie divora uomini e panorami; pare invece paziente, fiero di sé mentre dedica tutta la sua arte agli arabeschi del vuoto.

Lo puoi accarezzare, tanto pare immobile.

[…] In questo su e giù di visioni spaziali, temporali, umane e fantastiche si eccitano, s’illudono e si consumano gli ardori degli speleologi, spesso mal accompagnati dalle solite scomodità notturnofile: il sonno, l’umido, il freddo, la fatica, la paura.

Perché ci vadano e perché tu li segua non è ben chiaro, ma laggiù nulla lo è. Forse le predette scomodità sono antidoti, vaccini contro mali ben peggiori in libera circolazione superficiale; forse sei matto, cerchi di andare dove il denaro non è mai arrivato4.

Certo, già prima di giungere allo splendore delle architetture sotterranee e prima ancora di poter contemplare l’opera del tempo secondo una differente prospettiva occorre affrontare un mondo esterno che spesso può riservare notevoli sorprese. Dall’apparizione improvvisa di un gruppo di guerriglieri comunisti nella giungla filippina, in cui si dileguano poi come fantasmi, alla cena preparata con un’anguilla da sette chili pescata da un membro di una delle tante spedizioni in un grande lago già in parte sotterraneo che custodisce l’accesso ad una gigantesca e inesplorata grotta tropicale.

Certo, già prima di giungere allo splendore delle architetture sotterranee e prima ancora di poter contemplare l’opera del tempo secondo una differente prospettiva occorre affrontare un mondo esterno che spesso può riservare notevoli sorprese. Dall’apparizione improvvisa di un gruppo di guerriglieri comunisti nella giungla filippina, in cui si dileguano poi come fantasmi, alla cena preparata con un’anguilla da sette chili pescata da un membro di una delle tante spedizioni in un grande lago già in parte sotterraneo che custodisce l’accesso ad una gigantesca e inesplorata grotta tropicale.

Sorprese talvolta marcate dalla violenza, come spesso nel mondo di superficie accade e magari preannunciata dalla visita in sogno dell’amico Grundhal, come durante un viaggio in Albania al tempo delle sommosse popolari (che certo non risparmiarono le violenze ai danni dei rappresentanti del governo) degli anni ’90, oppure dallo stupore di fronte ad una massa di bianco calcare ancora mai sfidata e fino ad allora soltanto sognata.

Alla mia età scopro che si realizzano, a fronte delle delusioni e dei fallimenti riguardanti molti dei progetti in cui ho creduto in età adulta, i veri desideri di gioventù: una montagna di bianco calcare si erge ancora completamente inesplorata.

«Be’, sono qui, tutt’attorno a te» ride lei. «E ora che te ne fai di me, vecchio malvissuto?»

Lei e io siamo due esseri lontani uno sproposito, sia su scala spaziale che su scala temporale. Entrambi però siamo vuoti dentro, abbiamo la pelle traforata da migliaia di buchi grandi e piccini, siamo percorsi da fiumi e battuti dal vento. Tutti e due difendiamo una stabile temperatura interna. In fondo siamo più simili di quel che sembra, potremmo anche diventare amici.

Ogni volta che frequento grotte sconosciute finisce che scopro qualcosa di me, ma loro sono tante, mentre io solo uno.

«Ci vuole la banda» dice dal nulla la voce di un amico perduto.

Icaro, l’amico per vocazione.

Ci siamo mossi insieme in tantissime occasioni, quasi sempre cavandocela benissimo, finché non è caduto.

Ancora mi capita di consultarlo dentro di me, o forse è lui che viene a trovarmi quando non so dove sta il bandolo di una matassa appena avvistata5.

Vale la pena di concludere questo breve excursus, in un libro di cui si consiglia vivamente la lettura anche a chi non ha nessuna intenzione di affrontare pozzi e sifoni sotterranei e tutta l’umidità, la fatica e, talvolta, la paura che ne conseguono, con un’ultima riflessione dell’autore sulla memoria e sulla fortuna di poter comprendere i segreti delle montagne e delle grotte in esse nascoste, che non tutti, per loro sfortuna e per fortuna delle grotte stesse, che mai potranno diventare luoghi di turismo di massa se non in alcuni e ben delimitati casi.

Vale la pena di concludere questo breve excursus, in un libro di cui si consiglia vivamente la lettura anche a chi non ha nessuna intenzione di affrontare pozzi e sifoni sotterranei e tutta l’umidità, la fatica e, talvolta, la paura che ne conseguono, con un’ultima riflessione dell’autore sulla memoria e sulla fortuna di poter comprendere i segreti delle montagne e delle grotte in esse nascoste, che non tutti, per loro sfortuna e per fortuna delle grotte stesse, che mai potranno diventare luoghi di turismo di massa se non in alcuni e ben delimitati casi.

So che non vale la pena di impegnarsi mezz’ora per ricordare un nome, un posto, una data che chi ci ascolta dimenticherà in pochi secondi.

La mia memoria è sempre stata bella strana, conserva un’infinità di cose inutili sin da quando ero ragazzo, ma già allora era incapace di dirmi dove stavano il quaderno, le scarpe da football, le chiavi della macchina.

«Non trovi niente!» si infuria mio padre nei miei ricordi più antichi.

«Non trovo gli occhiali!» mugolo adesso.

Per giunta sono trasparenti, e non li avrei comprati se ci vedessi bene.

Insomma, sono in forte disagio con le cose che si spostano, che vagano insieme a me or qui or là; con quelle ferme mi trovo meglio.

Le grotte non si muovono mai; si modificano all’interno, ma non fuori. La loro fissità è proverbiale. Credo che diffondano attorno a loro una certa qual aura di presenza antica, una stabilità temporale anomala che alcuni riescono a captare. Pare che io sia tra i fortunati6.

La conquista dell’inutile costituisce il titolo del diario tenuto da Werner Herzog nel corso dei due anni trascorsi nella foresta amazzonica per le riprese di Fitzcarraldo7, mentre I conquistatori dell’inutile è quello del diario, pubblicato per la prima volta nel 1961, dall’alpinista francese Lionel Terray8. Una definizione che va benissimo per definire l’avventura dell’esplorazione in qualsiasi contesto: infatti là dove inizia la ricerca dell’utile, come mi insegnò un certo amico fraterno ed istruttore del corso di speleologia del CAI – Uget di Torino ormai più di quarant’anni fa, finisce il divertimento.