di Luca Baiada

Hacking Justice ripercorre la brutale aggressione contro Julian Assange e Wikileaks. L’arresto, l’asilo nell’ambasciata dell’Ecuador, infine la cattura e la detenzione, ancora in corso, col continuo rischio di consegna agli Stati uniti.

Hacking Justice ripercorre la brutale aggressione contro Julian Assange e Wikileaks. L’arresto, l’asilo nell’ambasciata dell’Ecuador, infine la cattura e la detenzione, ancora in corso, col continuo rischio di consegna agli Stati uniti.

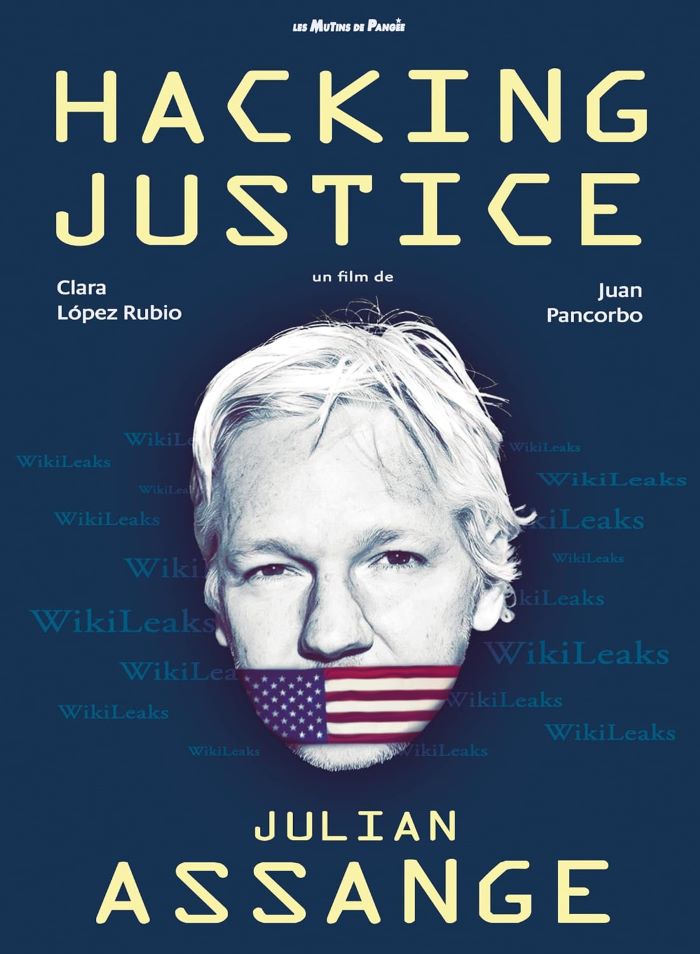

Realizzato dai registi Clara López Rubio e Juan Pancorbo, questo film necessario risente sia di una visione centrata sulla persecuzione giudiziaria, sia della presenza del giurista Baltasar Garzón. Anche se è uscito qualche anno fa, vale la pena tener presente Hacking Justice e farlo circolare di più, in Italia. Qui, per ora, ha avuto una diffusione limitata, grazie a intellettuali e militanti che organizzano proiezioni.

Tra i punti di forza, un’adesione rigorosa ai fatti e l’utilizzo di girati di varia provenienza: video militari rivelati da Wikileaks, interviste, registrazioni delle telecamere di sorveglianza dentro l’ambasciata e filmati giornalistici davanti alla sede, in una strada londinese diventata un luogo effervescente, un ritrovo di attivisti e persone solidali. Con questa tecnica, di verità trasversale, l’occhio segreto e quello pubblico si alternano; lo sguardo dell’assassino, quello del secondino e quello di chi invoca giustizia contribuiscono alla documentazione.

I punti deboli sono comuni al grosso della produzione culturale su Wikileaks: una lettura cronachistica, un punto di vista preciso ma basso, appiattito. Si sente uno schiacciamento della storia su un modello «guardie e ladri»; viene voglia di un’interpretazione più generale, di uno scatto energico, di un colpo d’ala. Eppure, gli elementi per leggere meglio in filigrana la vicenda ci sono.

La scelta di dare spazio all’ex magistrato spagnolo è interessante soprattutto per la sua storia personale, che è uno spaccato forte di come si intrecciano la questione della giustizia e quella della democrazia. Garzón diventa celebre per le indagini sul crimine organizzato, sulla corruzione e sui crimini contro l’umanità (in Italia, per aver cercato di investigare su Silvio Berlusconi), ma osa anche toccare il tabù nazionale della Spagna: il franchismo, la repressione, le fosse comuni. Viene fermato e deve lasciare la magistratura.

Un filo nero lega il crimine predatorio e quello di fascismo; le violenze si intrecciano, si susseguono, si travasano l’una nell’altra; il potere criminale della dittatura, quando prevale il modello democratico, si frantuma in crimine di sopraffazione e di rapina, pronto a riaggregarsi, a rimettere insieme i frammenti, a indossare di nuovo la divisa quando la democrazia si eclissa. Anche in Italia lo squadrismo reclutò avanzi di galera, che alla caduta del regime transitarono, attraverso il fascismo di Salò, nella delinquenza e poi nell’impresa delittuosa autoriciclata.

La presenza di Garzón, che diventa un punto di riferimento per i difensori di Assange in sede legale e in ambito mediatico, parla da sé. La sua notorietà fa effetto: è ben presente la memoria dell’impegno sui crimini delle dittature in Sudamerica. Poche cose riassumono l’importanza di Wikileaks, della verità, della trasparenza, come le immagini delle anziane familiari di scomparsi in Cile e in Argentina. Sostano davanti all’ambasciata dell’Ecuador, risolute e pazienti, persino affettuose nei confronti dell’ex magistrato e di Assange; nessuno meglio di queste donne conosce la differenza fra le tenebre della disinformazione, del potere più arbitrario, e la luce del controllo, dell’attenzione pubblica, della vera chiamata alle responsabilità. Per questo sono lì, con semplici cartelli, magari col fazzoletto bianco delle madri dei desaparecidos, di fronte a una sede diplomatica dove un perseguitato paga per la sua coerenza e un ex magistrato, troppo scomodo per la giustizia, adesso fa l’avvocato e lavora per una causa eccezionale. Bene, allora, che nel film compaia anche il brutto muso di Pinochet, e male che il dittatore – con una decisione britannica – l’abbia fatta franca.

Una questione di fondo. Il giornalismo, quello delle grandi testate, ha approfittato del materiale, specialmente del Cablegate, usandolo come serbatoio di dati per rivelazioni quasi sempre frammentarie e povere di ragionamenti profondi. Per il resto, ha trascurato Assange abbandonandolo al suo destino. Le eccezioni a questo andazzo scandaloso sono scarse e non proporzionate alla dimensione storica di tutta la vicenda. Se davvero vale la pena chiedersi qualcosa sui posteri, questi sconosciuti, possiamo domandarci come guarderanno il fatto che si sia aperta davanti a noi un’immensa mole archivistica di storia del presente, una sfavillante caverna di Ali Babà, e la nostra attenzione sia stata così debole da lasciarci spigolare solo la bigiotteria.

Il punto è che il corpo profondo del giornalismo internazionale ha preferito limitarsi alla diffusione di versioni comode, limitate o non troppo imbarazzanti. Eppure, di fronte alla storia Wikileaks è un caso straordinario di affaccio in presa diretta sulla sostanza di come il potere fa, disfa, manipola, legge e riscrive la vita di miliardi di esseri umani. L’affaccio non è obiettivo, certo, perché i dominatori esprimono la loro visione delle cose e i dominati sono trattati come oggetti. Ma il peso enorme della rivelazione resta, ed è bastato a far scattare una dura rappresaglia.

Come si può tradurre, mi chiedo, Hacking Justice? Hackerare la giustizia, craccarla, aprirla, forzarla; ma anche giustizia che altera, che forza, che fa violenza. Non so se sia nelle intenzioni di chi ha scelto il titolo, ma i due significati si sovrappongono, si sorreggono e in un certo senso si risolvono l’uno nell’altro. Con abuso di mezzi polizieschi e penalistici sono stati confezionati addebiti falsi contro Assange, costringendolo a rimanere a Londra, mentre pendevano indagini in Svezia per reati sessuali evanescenti. Da allora ha perso la libertà e la sua vita è stata devastata. L’accaduto ha messo alla prova i sistemi di garanzia in paesi occidentali che ci tengono a passare per punti di riferimento della civiltà giuridica. Dobbiamo dire che quei paesi la prova non l’hanno affatto superata. Accuse assurde possono circolare e produrre danni irreversibili, un uomo può essere inghiottito da una detenzione senza limiti e senza processo. Che all’origine ci siano proprio ombre di reati sessuali è un dettaglio, ma ci dice quanto sia labile e bugiardo l’apparato di false tutele che accompagna le nostre tremebonde società rivendicazioniste, individualiste, eternamente suscettibili.

Per inciso. L’Italia, quanto al trattamento di stranieri per accuse o sospetti provenienti dall’estero, non può dare lezioni; ce lo ricordano i casi di Mordechai Vanunu, Abdullah Öcalan, Abu Omar, Alma Shalabayeva. La loro opinione su Roma non dev’essere esattamente quella di una terra di rifugio. Però in Italia non sarebbe possibile trattenere un uomo, senza limiti di tempo, facendogli aspettare in carcere una decisione sulla sua sorte. Nel film un politico britannico, alla domanda di una militante per conto di Wikileaks, risponde con faccia di pietra che il diritto internazionale non obbliga a porre un limite di tempo al carcere, e insiste sul fatto che le autorità del Regno unito devono ancora decidere. Da noi la Costituzione – già, proprio la Carta su cui la destra ora vuol mettere le mani – dal 1948 dice che la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva (e ci volle il caso Valpreda perché i limiti arrivassero davvero).

Ma ancora sul senso di Hacking Justice. C’è l’altro modo di fare forza, ed è quello che per ora non ha funzionato: malgrado una squadra di esperti legali, la difesa di Assange non è riuscita a strappare un eroe dalle grinfie dei suoi persecutori. Quest’uomo ha messo a nudo crimini sistematici, si vuole fargliela pagare e colpire tutto ciò che rappresenta. Françoise Sironi, in Bourreaux et victimes: Psychologie de la torture, nel 1999, ha spiegato che la tortura trasmette l’intenzionalità di un gruppo in un altro, e che aguzzini e vittime sono interfacce. Ecco: Assange da tredici anni è l’interfaccia che trasmette un messaggio prima al giornalismo investigativo, e a questo punto agli storici e a tutti noi: tacete. In fondo alla provetta di questo esperimento c’è un precipitato amaro. È più facile violare sistemi informatici e ottenere dati segreti, che fare giustizia e salvare un innocente. Se ci chiediamo perché, la questione si rivela profonda, sconcertante.

Wikileaks ha costruito la sua ricerca della verità sulla trasmissione anonima di documenti riservati, ma per lo più da parte di possessori legittimi. Il caso di Manning è quello più famoso. Manning, allora signor Bradley e oggi signora Chelsea, era un militare dell’apparato spionistico. A muovere il leak, il rilascio dei dati, l’emersione della verità, sono la coscienza, lo specchio introspettivo, il fattore umano. La possibilità di trasgredire l’omertà dell’apparato è una valvola formidabile per insidiare sistemi di violenza e di nascondimento apparentemente impenetrabili. Se invece non si riesce a inceppare l’ingiustizia, a disinnescare il falso processo, l’accusa fabbricata, la macchinazione pruriginosa, significa che quella coscienza, quell’introspezione, quel fattore umano non abitano nel mondo del potere organizzato, quindi neanche nei tribunali, o vi si appartano come intrusi malvisti.

Infatti. Manning, poco più che un soldato semplice, dà ascolto al senso di umanità e di giustizia, quando si rende conto che il suo paese si sta macchiando di crimini enormi: invia i documenti a Wikileaks, e sarà il Cablegate. I giuristi al guinzaglio, i politici e gli alti burocrati trattengono Assange dietro le sbarre con argomenti ipocriti, come quelli del politico di Londra pietrificato davanti alla telecamera, che insiste nella sua lettura miope del diritto internazionale chiedendo pazienza, rassegnazione, ubbidienza.

Insomma. Anche in un apparato securitario può esserci una coscienza inquieta che si ribella, ma aprire una crepa nel conformismo dei giureconsulti di corte è più difficile. Quando non hanno il coraggio di drizzare la schiena, i legulei sono un clero che si autoassolve e che fabbrica le colpe degli altri. Clero implacabile contro l’intellettuale, il funzionario, il militare che infrange l’omertà, che strappa la maschera.

Nel 1935 il giurista Silvio Trentin, esule in Francia dopo aver rinunciato a una brillante carriera accademica per non servire il fascismo, in La crise du droit et de l’État (tradotto in Italia solo nel 2006), è durissimo contro i giuristi che chiama «adoratori dei testi» e «giureconsulti agnostici»: «Si tratta di interpreti con i paraocchi, il cui campo visuale non oltrepassa mai i limiti arbitrari stabiliti dall’onnipotenza del legislatore di fatto». Per i fabbricanti di falsa scienza al servizio della persecuzione valgono ancora le parole di Trentin: «Non esiste prigione in cui si possa rinchiudere lo spirito; non esistono potenza o patibolo che possano giustiziarlo».

Forse, a pensarci meglio, c’è un terzo significato di Hacking Justice: giustizia che trasgredisce, che raddrizza i torti perché spezza le regole vecchie per costruirne di nuove.