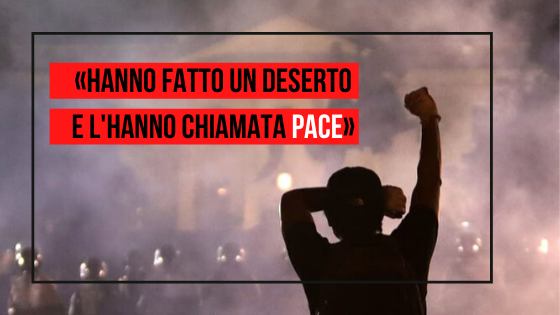

Dal divampare delle proteste negli USA si moltiplicano le letture sulla reazione della popolazione afroamericana. Nonostante la solidarietà e la condivisione dei motivi delle proteste, il dibattito sulla legittimità o meno del ricorso alla violenza si appiattisce nella stampa mainstream su posizioni quietiste, incapaci di leggere nella violenza delle piazze una risposta alle violenze e sistemiche dello Stato coloniale. Il punto di vista del bianco, che tutela la “pace” ottenuta dopo secoli di brutalità, viene scardinato in questo contributo di Nelson Maldonado-Torres (professore del Department of latino and Caribbean studies nel New Jersey)i e pubblicato dalla Fondazione Frantz Fanon e messo a nudo nel suo nudo carattere colonialista. Traduzione di Anna Clara Basilicò

L’allusione alla pace, alla pace come condizione di armonia all’interno di un ordine dato, è stata a lungo un’arma indispensabile nell’arsenale del colonialismo e del razzismo. Prima c’era la guerra, brutale: persone uccise, corpi sfracellati, stuprati e mutilati, soggetti sottomessi, avi calpestati, terre sottratte, fiumi dalle acque improvvisamente rosse e vischiose.

Si dice che un alto ideale valga il rischio: progresso, ragione e civilizzazione sono alcuni dei più comuni. La pace deve rimanere in secondo piano finché un nuovo mondo non si è dato: un nuovo mondo plasmato a misura di interessi dei colonizzatori, un mondo in cui la guerra diventa parte dell’ordine stesso delle cose.

Per questo motivo, i disordini violenti che mettono a rischio la vita dei colonizzatori e dei loro discendenti, o che minacciano la loro percezione distorta della decenza, vanno immediatamente fermati. È questo che si intende con “ordine pubblico”, un momento necessario nel cammino verso la pace e la sua potente dimensione razziale e coloniale.

Con appelli all’ordine pubblico – l’ordine pubblico di uno stato razziale –, la violenza sistematica continua con un nome diverso. Che significato può avere il concetto di “ordine pubblico” in un contesto in cui le terre continuano ad essere proprietà dei discendenti dei colonizzatori, in un contesto in cui qualsiasi idea di riparazione sembra impossibile, esagerata, anacronistica e al di fuori di qualsiasi importante problema collettivo? Che cos’è la legge in un contesto in cui le comunità vengono imprigionate in maniera assolutamente non proporzionale e in cui la violenza diretta si scatena in maniera del tutto discriminatoria nei confronti di alcuni corpi e di alcune persone?

L’ordine pubblico è questione tanto materiale quanto simbolica ed epistemica. Pertanto è necessario domandarsi anche che cosa significano l’ordine, la decenza e la ragione laddove persino le istituzioni che dovrebbero coltivare la conoscenza e la creatività artistica tendono a portare avanti misure di diversità e inclusione che il più delle volte promuovono la tolleranza verso il colonialismo imperialista e verso la segregazione razziale, sociale, economica e intellettuale? Ogni misura che cerca di tutelare, invece che mettere in discussione, le forme educative e i metodi in uso che mancano di cogliere la gravità della violenza strutturale del mondo moderno gioca un ruolo cruciale nel mantenimento dell’ordine materiale, simbolico ed epistemico del colonialismo.

La colonialità della legge e dell’ordine pubblico appare in tutta la sua chiarezza quando l’ordine pubblico serve a trasformare il furto sistematico in diritti di proprietà, quando una lunga storia di omicidi ed epistemicidi rimane ben nascosta sotto una retorica di civilizzazione e progresso scientifico. La colonialità della legge e dell’ordine pubblico viene fermamente sancita quando lo stato nazione moderno/coloniale diviene il loro fondamento e il loro orizzonte e quando il tutto viene reso operativo dalle istituzioni dello Stato: dalla stazione di polizia, dai tribunale, dalla prigione, dalla scuola e dall’università. È allora che troviamo la pace e che possiamo scorgere gli effetti devastanti della sua colonizzazione.

Questa è la pace che rimbalza sulle bocche di così tante persone oggi, scandalizzate dagli espropri e dagli scontri in alcune delle proteste contro la brutalità delle forze dell’ordine e dopo gli omicidi di George Floyd, Ahmaud Arbery e Breonna Taylor. La natura spettacolare delle devastazioni e dei riot viene spesso celebrata quando succede in altri Paesi e in opposizione a ciò che viene considerato “anti-americano”. Le cose cambiano quanto gli scontri e i saccheggi si dice turbino la “pace”. Chiunque a quel punto si sente forte e se ne esce con la sua giusta difesa della pace. Qualunque giornale e qualunque politico – eccezion fatta forse per i più fascisti, che si espongono più direttamente con la difesa della violenza – trova una voce che chiede la pace e ricaccia al loro posto chiunque non riconosca come pacifico. La chiamata e la difesa della pace in questo contesto significano dichiarare che le leggi e l’ordine pubblico che sostengono la guerra sistemica non solo sono normali, ma anche degne di tutela e rispetto. Per farla breve, la pace altro non è che guerra sotto mentite spoglie. Questo stato precario di cose rende la colonialità della pace visibile e tangibile.

Niente di quanto scritto finora significa che le rivolte e i saccheggi in sé stessi vadano in quanto tali celebrati o condannati. Per quanto mi riguarda, non nutro simpatia nei confronti di quanti ricorrono alle devastazioni come mezzo per far avanzare le proprie opinioni politiche o i propri programmi con totale disprezzo o con scarso interesse per la lunga storia di lotte portate avanti da coloro le cui terre sono state sottratte e i cui corpi vengono etichettati come criminali o illegali. Ciò detto, ritengo i difensori della pace e della sua colonialità ben più problematici e spaventosi. La pace che difendono si basa su una guerra brutale e sul suo prosieguo nell’ordine moderno/coloniale. Questo senso di pace serve da scudo per quelle autorità e per quelle istituzioni che hanno le loro ginocchia collettive premute sui colli, sui petti, sulle energie creative, sulle menti e sulla conoscenza delle popolazioni minoritariezzate e razzializzate. Come dice Mahdis Azarmandi: “La [vera] pace continuerà ad essere impossibile finché non ci occupiamo di colonialità1”. La battaglia per una pace davvero decoloniale e decolonizzata continua.

Un senso di pace decoloniale e decolonizzato va trovato non nella conformità e nella tolleranza verso un’economia neoliberista o verso lo Stato moderno/coloniale, nei suoi neofascismi, conservatorismi e liberalismi, ma nell’amore e nella rabbia di coloro che si uniscono per rendere manifesta la guerra che è stata portata avanti da concezioni profondamente sbagliate dell’ordine e della legge. Vivere in pace significa muoversi insieme contro il sistema moderno/coloniale, comprese le sue fondamenta istituzionali, simboliche ed epistemologiche. Vivere in pace significa non tollerare il razzismo, le narrazioni razziste e le insinuazioni razziste. Significa non tollerare la tutela dell’ordine della razza e della morte, comprese le retoriche di eccellenza e civiltà che continuano ad offrire copertura all’ordine razziale moderno. Da questo punto di vista, la nostra vita quotidiana è caratterizzata da una profonda assenza di pace e dal perpetuarsi di una guerra naturalizzata.

La pace non è la quiete. La pace non ha nulla a che vedere con l’uso o il rifiuto della violenza di fronte a un ingiusto stato di cose. La pace è, prima di qualsiasi altra cosa, un prodotto della maturità decoloniale: di una forte e saggia opposizione alla guerra, dove le nostre relazioni con gli altri annunciano e anticipano la formazione di comunità e società radicalmente diverse e veramente pacifiche. In questo momento siamo in pace con noi stessi perché siamo diventati ciò che abbiamo bisogno di essere per lavorare con gli altri nel tentativo di porre fine alla guerra. Abbiamo anche sviluppato la capacità di vivere in pace con le altre persone con cui combattiamo nello sforzo di costruire, come diceva Frantz Fanon, “a world of you”. Solo un mondo così può essere un mondo di pace2.

** Pic Credit: Alex Wong, Getty Images

___________

1 Mahdis Azarmandi, “The Racial Silence within Peace Studies”, in A Journal of Social Justice 30 (2018), 69-77

2 Frantz Fanon, Pelle nera, maschere bianche, trans. Silvia Chiletti, Pisa 2015