di Wu Ming 1

Campi Bisenzio (Firenze), presidio degli operai GKN in lotta, sera del 31 marzo 2023, ore 22:20. Attacchiamo così: «Per gli operai la poesia…»

Sul palco del primo Festival di letteratura working class, davanti a più di cinquecento persone, il sottoscritto e Stefano D’Arcangelo eseguono per la prima volta dal vivo Volodja. E sarà la cornice suggestiva della fabbrica, sarà che nel capannone gli applausi rimbombano, sarà che il festival s’annuncia già un evento memorabile, ma fin da subito ci sembra che il melologo colpisca, emozioni, faccia pensare.

Volodja volevamo già pubblicarlo, nella versione “radiodramma” realizzata in studio, accompagnato da una breve descrizione. Giù dal palco, sentiti un po’ di commenti, decido che non basta, che ha senso dire qualche parola in più sull’esperimento e il contesto di cui è parte.

Volodja nasce nel 2011 come racconto scritto per il progetto «I muri di Mirafiori», nell’ambito del laboratorio urbano Situa.to.

2011, psicogeografie di Torino Sud

Tutto parte da stranianti dérives lungo i muri di cinta dell’immenso stabilimento Fiat, un mondo a parte grande quanto il centro storico di Torino, un’«area grigia» che divide quella parte di periferia come in sala operatoria si dividono i gemelli siamesi. In questo caso, i quartieri di Mirafiori Nord e Mirafiori Sud. Le vie che li collegano sono ossimori spaziali, tunnel a cielo aperto: da una parte e dall’altra i muri di Mirafiori, a celare più di ottant’anni di storia e storie.

Negli anni Settanta la fabbrica aveva settantamila dipendenti. Nel 2023, dopo la massiccia deindustrializzazione della città, i magheggi finanziari degli Agnelli/Elkann, i proclami a vuoto su un rilancio grazie all’auto elettrica – la «gigafactory» di batterie al litio! – e altre vicende che non starò a dire, ci lavorano undicimila persone. In qualunque altro posto sarebbero moltissime. Qui, gran parte dell’area – un milione e mezzo di metri quadrati – è abbandonata.

Già nel 2011 il processo è compiuto, la Fiat Mirafiori è al tempo stesso cattedrale e deserto.

Quell’anno, dopo aver camminato lungo i muri e riflettuto, un gruppo di giovani – Edoardo Bergamin, Francesca Infantino, Marco Magnone, Christel Martinod, Paola Monasterolo e Francesco Strocchio – decide di rovesciare il senso di quelle barriere, usandole come fonte d’ispirazione, come occasione poetica e di socialità. Lo scopo è unire i due quartieri che la fabbrica separa.

Nasce così «I muri di Mirafiori». Un laboratorio in cerca di una storia, di una narrazione transmediale il cui medium ultimo siano proprio i muri, la loro tetragona superficie.

Il ritorno di Majakovskij

Per qualche ragione, si pensa al sottoscritto.

Per qualche ragione, si pensa al sottoscritto.

Invitato e pungolato dalla compa torinese, leggo un po’ di testi sulle lotte operaie in Fiat durante e dopo l’Autunno Caldo (1969).

A intrigarmi è soprattutto la dinamica dei cortei interni: ondate di migliaia di operai attraversano le officine battendo su bidoni di latta trasformati in tamburi, svuotando i polmoni dentro fischietti, spesso danneggiando le macchine per impedire il lavoro ai crumiri. Capita pure che questi ultimi siano cinti da lunghe corde e trascinati nel corteo.

Una meta abituale è la grande palazzina dei quadri amministrativi e degli impiegati, alta cinque piani. Contro quel ceto medio ligio al padronato e sordo alle richieste della classe operaia, i cortei lanciano in segno di spregio monete da cinque lire. Accade pure che gli uffici vengano occupati, e gli operai immigrati usino i telefoni per chiamare i parenti in Calabria, in Puglia, in Polesine…

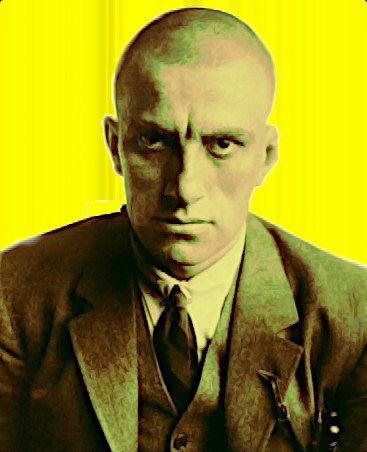

Mi viene l’idea di resuscitare il fantasma di Vladimir Majakovskij.

Nel racconto il poeta georgiano appare agli operai della Fiat nella primavera del ’69, immemore di tutto quanto gli accadde dopo il 1923, quando tornò in Russia dopo le vacanze trascorse con Viktor Šklovskij a Norderney, una delle isole Frisone Settentrionali, appartenenti alla Germania.

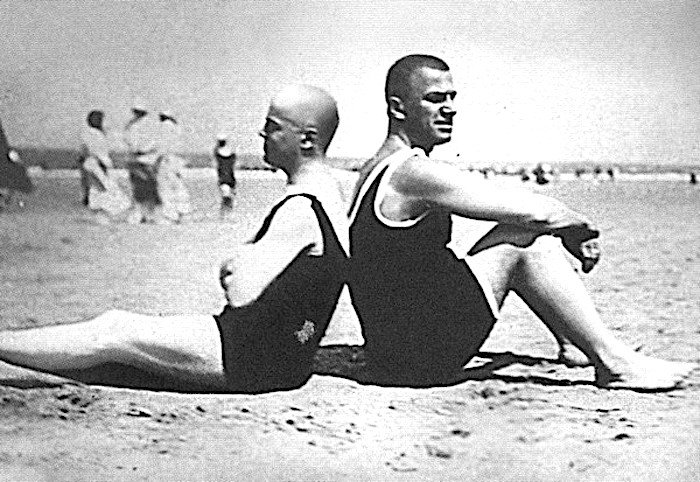

Viktor Borisovič Šklovskij e Majakovskij sulla spiaggia di Norderney, estate 1923, ormai cent’anni fa. Nel 1940, dieci anni dopo il suicidio dell’amico, Šklovskij – uno dei più importanti critici letterari del ‘900, esponente dei “formalisti” russi – scrisse il libro Majakovskij (Il Saggiatore, Milano 1967), “bomba a grappolo” biografica e critica le cui schegge sono arrivate fin dentro Volodja.

Rinvenuto in forma spettrale, Volodja – diminutivo di Vladimir, così lo chiamavano gli amici – comprende di essere in Italia, si domanda che fare… e decide di fare, cioè ποιεῖν, fare poesia, partecipando a modo suo alle lotte che stanno montando.

Intitolo il racconto Volodja e lo invio al laboratorio torinese, che lo pubblica in forma di opuscolo. Ne stampa quattromila copie e le distribuisce gratis nei due quartieri Mirafiori. Ecco l’impaginato in pdf. Tra poco, quando linkeremo il radiodramma, si potrà usare per seguirne il testo.

Il 12 novembre 2011 leggo Volodja alla “Casa nel parco” di Mirafiori Sud. Un’occasione fatidica, in cui conosco diverse persone di cui diventerò amico e che animeranno in vari modi la Wu Ming Foundation. Al termine della lettura, apposite squadre riproducono sui muri di Mirafiori, con la tecnica della pulitura ad acqua, la scritta che conclude il racconto, dando materialità a quest’ultimo e alle tracce del fantasme del poeta.

Il racconto viene letto più volte nei mesi seguenti, in tour per i due quartieri, e ha diverse voci, tra cui quella di Luigi Chiarella «Yamunin» (l’audio è qui).

Il ritorno del ritorno di Majakovskij, 1a parte

Nel dicembre 2022 mi scrive Alberto Prunetti, che insieme al collettivo della GKN e alle Edizioni Alegre sta organizzando il primo festival italiano di letteratura working class. Su cosa si intenda per letteratura working class rimando a questo post del 2017 e al libro di Alberto Non è un pranzo di gala. Indagine sulla letteratura working class (Minimum Fax, Roma 2022).

Alberto vorrebbe coinvolgermi in un dialogo tra scrittori di estrazione proletaria. Avrei pedigree e curriculum a posto, perché vengo da una famiglia di braccianti e operai e negli anni Novanta sono stato studente-lavoratore: facchino all’SDA di Calderara di Reno; ausiliario sociosanitario all’Ospedale Maggiore di Bologna; postino nella bassa bolognese (Baricella, San Gabriele di Baricella e San Pietro Capofiume); lettore di contatori dell’acqua nelle case popolari ecc.

Tuttavia, la proposta mi stimola poco. Dico ad Alberto che mi farò venire in mente altro. «D’accordo», risponde lui. Ed è lì che mi sovviene Volodja: un racconto di fantasmi e metalmeccanici, scritto da un figlio e fratello di metalmeccanici. Nulla di meglio che leggerlo a un presidio di metalmeccanici!

Non come l’ho letto nel 2011, però. Perché da allora, sul fronte dei reading e dell’ibridazione tra parole e musica Wu Ming ha maturato molta più esperienza e fatto parecchi esperimenti, regolarmente documentati su Giap.

Melologos, un breve excursus

Pochi mesi fa abbiamo contribuito ad avviare Melologos, «laboratorio di fonologia narrativa» che ha sede a Bologna dentro il circolo Nassau, in via de’ Griffoni 5/2A. La teoria che muove Melologos l’ha sintetizzata Luca Casarotti in questo mirabile post del gennaio 2022.

Melologos deriva da un altro progetto, Resistenze in Cirenaica, attivo a Bologna dal 2015. In quella fucina culturale si è sviluppato un rapporto intenso tra Wu Ming e il Bhutan Clan, raro caso di rock band nata principalmente per sonorizzare testi letterari.

La prima produzione targata Mελóλογος è stata il radiodramma Radio Piemonte International, tratto dal nostro ultimo romanzo Ufo 78.

Sempre da Ufo 78 è nata un’altra produzione Melologos, il Concerto non-identificato eseguito da me e da Luca Casarotti lo scorso 24 marzo al Teatro Monte Baldo di Brentonico, in provincia di Trento. Presto renderemo disponibile la registrazione.

Melologos organizza anche eventi al Nassau. Il primo si svolgerà – segnarsi la data – domenica 23 aprile 2023 alle h.19. Si tratta di un concerto-lezione del cantautore anglo-italiano Jet Set Roger, incentrato su due suoi concept album, autentici capolavori di convergenza musical-letteraria: Lovecraft nel Polesine (2016, ne ho scritto estesamente qui) e Un rifugio per la notte (2019)*. Roger aprirà l’officina e mostrerà i ferri del mestiere, dialogando col sottoscritto, raccontando la genesi dei brani ed eseguendoli in versione piano e voce, come fa qui.

Stiamo anche progettando una pagina ufficiale di Melologos su Bandcamp.

Fine dell’excursus. Torniamo a quanto avvenuto venerdì scorso alla GKN.

Il ritorno del ritorno di Majakovskij, 2a parte

Giuseppe Pinot Gallizio (1902 – 1964)

Dopo aver recuperato Volodja, lo propongo al mio sodale Stefano D’Arcangelo, co-fondatore di Nassau e di Melologos, tastierista del Bhutan Clan. Gli chiedo di sonorizzarlo, ovvero di creare intorno al testo quella che, in omaggio al pittore situazionista Giuseppe Pinot Gallizio, siamo soliti chiamare «caverna dell’antimateria».

Le caverne di Melologos non sono fatte di «pittura industriale» ma di suoni. Per Volodja, Stefano utilizza registrazioni originali della voce di Majakovskij e composizioni dell’avanguardia sovietica degli anni Venti, come la Sinfonia di sirene di Arsenij Avramov e Fonderia di Aleksandr Mosolov. Il tutto filtrato dal suo gusto per la música electrónica.

In un’unica seduta serale registriamo la lettura e Stefano monta l’intera sequenza. Nei giorni seguenti mixa e realizza il master. Il 30 marzo va in onda un’anteprima su Radio Città Fujiko e la sera dopo saliamo sul palco del Festival di letteratura working class.

L’atmosfera è carica, anche perché il padrone della fabbrica è andato su tutte le furie e minaccia di denuncia chiunque partecipi al festival. Il Prunetti ci introduce e poi…

Per [gli operai] la poesia perde fatalmente ogni significato. Non resta loro che il linguaggio. I padroni non gliel’hanno tolto, hanno troppo bisogno che lo conservino, ma l’hanno castrato per privarlo di ogni velleità d’evocazione poetica, riducendolo al linguaggio degenerato del «dare» e dell’«avere».

Benjamin Péret, «La parola a Péret», 1943

Risonatori della voce operaia

La versione dal vivo risulta leggermente diversa da quella in studio. Non nelle musiche ma nelle vociferazioni, nel senso che alla GKN tento qualche accento regionale e qualche risonatore in più. Il riferimento è, si parva licet, al lavoro vocale dell’attore Matteo Belli e alla ricerca portata avanti insieme al foniatra Franco Fussi.

Nel febbraio 2017 io e WM2 abbiamo partecipato al laboratorio «Le qualità timbriche della voce parlata», condotto da Belli presso il Centro dell’attore sinfonico di Pianoro (BO). A convincerci a frequentarlo è stato in particolare un video, «Risonatori della voce parlata».

–

Da allora abbiamo tenuto presenti queste possibilità. La continua interazione con musicisti, l’assidua frequentazione di sale prove e l’intensa attività on the road ci hanno fornito molte occasioni di fare tentativi, con esiti alterni, da valutare tenendo conto che non siamo «attori sinfonici» ma scrittori.

Dopo questo lungo «making of», arriviamo finalmente all’opera.

Ascoltare Volodja

Ascoltare Volodja

Volodja (Majakovskij a Mirafiori) – Durata: 22’04”

Volodja (Majakovskij a Mirafiori) – Durata: 18’36”

Disponibile anche su Internet Archive, su Apple Podcasts e, usando il nostro feed, potenzialmente su qualunque piattaforma e applicazione per podcast. Già che ci siamo, perché non usarne una senza traccianti né pubblicità? Per esempio AntennaPod, che è pure gratuita e a sorgente aperta.

Che altro dire? Buoni ascolti.

Note

* Sempre il 23 aprile e sempre al Nassau si inaugurerà la mostra «Squarci di copertina – ~20 anni di immagini per Wu Ming», con le cover, le locandine e in generale l’arte grafica di Chialab – Andrea Alberti, Alex Weste e Antonio D’Elisiis – applicata al nostro lavoro. Saranno esposti anche bozzetti e versioni alternative delle copertine di nostri libri come L’Armata dei Sonnambuli, Ufo 78, l’edizione speciale di Q per il ventennale ecc. Di questo scriveremo in un post ad hoc.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)